尼威疑云?

读前提示:裹脚文字,废话连篇,喷骂随意,切勿当真。

一、公告背后

别担心,尼威没问题,我回顾历史也不可能影响股价未来走势,我讨论的主题,是花王官宣购买尼威前后发生的许多事。我把花王过去所有的观点汇总整理,基本形成两大阵营。

其中一方,坚持认为花王未来一定会注入半导体。简称注入派。

而另一方,认定徐良就是一个玩资本套现的骗子。简称骗子派。

我在上篇帖子简述过这两派观点很可能是同时成立的,但评论里很多人不同意,这意味着两种舆论有一个天然的对立,而对立的起点,我想来想去,应该是从花王突然官宣购买尼威开始的。所以,如果要把对立的根源弄清楚,我还得从购买尼威这件事入手。

起稿时朋友问我:“你执着于写这个干什么?你上次被嘲讽的还不够么?大家只关心买入尼威后股价能涨到哪,只关心徐良何时注入半导体,谁会在乎”老博好”为什么突然清空花王所有帖子?谁会在乎镇江国资委为什么去年退出重整协议?谁会在乎花王为什么偏偏选中尼威?大家只关心未来的股价,你说那些就是自讨没趣”。

很抱歉,虽然我买花王没几个枣,但我珍惜自己投入的每一枚筹码,过去的事若不思考为何如此,未来的我难有信心长期拿住这支妖股,我也不是雪球上那种能随时盯盘做T,去玩高抛低吸的短线高手,我只想挖掘过去事件背后的真相。

购买尼威的官方公告是现成的我就不转了,当初雪球上对此事讨论的主流观点是,如果按原计划注入徐良旗下的半导体产业,会引发重大资产重组涉及关联交易的审查程序,这样花费的时间太长,会导致花王的壳资源最终因为营收不足被迫退市而丢失,所以从保壳的角度考虑,先买尼威,完毕。

去年为了规避这样的审查程序,徐良在亿波达的股权变更操作,被注入派解读为注入半导体的重要一步,但如今回看,亿波达注入失败后,春节后徐良却又用极快的动作拿回亿波达的股权,也被骗子派视为徐良演戏的佐证。

我上篇帖子已经猜测过,这些动作组合在一起,意味着徐良在现有监管政策下,三年内已经基本不可能直接注入亿波达了,而且我当时还特别说明,亿波达过去没有注入并不意味着将来不会注入,只是暂时通过子公司进行相关运作的方法,用未来子公司半导体业务的营收或者说市场预期来反馈花王的股价。

然而评论里,除了继续喷我的嘲讽我的,很多人完全不同意我的观点,理由无非两种,第一种观点是强调徐良过去的股权变更并不意味着未来三年内他就不会再寻求注入亿波达,而且比较主流的看法是先买尼威完成保壳后,比如从摘帽开始可以再运作现金购买亿波达,甚至已经有人在畅想注入博蓝特了。

第二种观点,是因为“丹阳先进半导体科技中心”的设立,以及花王在苏州一直发布的招聘信息,表明在买入尼威后,徐良必有动作来启动亿波达甚至是博蓝特的注入程序。

当然,两种观点叠加起来,都是注入派的声音。

坦白讲,对于第一种观点的讨论,已经涉及到对资本市场运作规则的认知存在根本性分歧,以前网上争论多次了,我认为只能等待时间验证最终谁对谁错,作为持股一方,我也诚心希望注入派最终是对的,这对花王股价一定是永久利好,大家都开心。

而对于第二种,因为都是列举现实因素,结合本文主题,我可以借此再简述一二。

首先就是很多人强调的这个花王招聘的事情,招聘信息确实是很好的线索和佐证,但招聘是招聘,资产注入是资产注入,这是两码事,花王的营业执照既然更新了半导体业务,那他招半导体产业的人很正常,但这不意味着花王未来的半导体资产注入就真能如你所愿。正如我上篇帖子提到,当初博蓝特考察延陵镇的地你可以理解为博蓝特计划有项目要在那里建新项目投产,但并不意味着博蓝特就一定要注入到花王的股权里,这是两码事。

同理,过去花王的很多动作其实更多的是针对债务重组方案的落地执行,而花王真正预期注入资产的关键是重整方案里涉及产业投资内容的落地实施,这其实也是两码事,也就是说,你不能因为债务重组的进程里徐良做了什么动作就认定他在产业投资落地的推进上就一定也这样做,目前花王的现状其实也证明了这点。

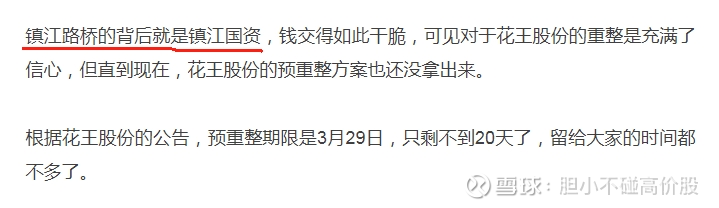

其次是这个“丹阳先进半导体科技中心”,它的大股东通过查询确认是镇江路桥,其股权结构的最终指向是镇江国资委(全名“镇江市人民政府国有资产监督管理委员会”,该部门涉及的资本故事从公开资料看也是有趣,以后有缘分享,本文为方便论述,对花王资本运作在当地的参与方,在没有特指时,统称“镇江国资委”)。

这个公司的蹊跷是,如果镇江国资委一开始冲着徐良半导体产业注入的目标运作的话,那么在重整协议出台开始,镇江国资委从协议里退出并保持沉默的态度,与他们目前通过该公司依然对花王持股的事实形成了明显的反差。

我上篇帖子已经说过,镇江国资委在重整协议中只要以财务投资人的身份拿到花王的股权,依然可以在徐良真正要注入半导体产业的时刻赚的盆满钵满,但他们却最终退出了重整协议却改用这样的方式,来持有花王,这个操作值得观察。

在我看来,可能的合理解释,是早在两年前镇江路桥作为预重整投资人参与花王的债务重组时,与徐良签署的相关协议中,约定了某些对镇江国资委加以限制的条款存在,使得他们无法在徐良暂时不能实际注入旗下半导体产业的前提下,公开的以财务投资人的身份享受花王的股权。

可如果这个解释成立,那么当地的某些势力,在今年3月徐良官宣修改承诺购买尼威这件事上,影响部分花王重要持股成员去投反对票的理由和动机就更值得怀疑。因为如今回看网络舆论,大家都同意买尼威保壳是对的,既然这是必须先走的一步,所有参与者甚至知情者,其实3月份投票时本该都没有理由去反对。你们同意么?

正如后续投票结果公告的那样,尽管当时网上反对声浪铺天盖地,但实际上散户支持的还更多,反而持股5%以上的股东才是反对的主力,既然从今天的视角回看,我们都理解了先改承诺才能买尼威的必要性,这个投票结果在当时就很奇怪了。这也是我研究这件事的主要动机。

在我的视角里,要弄清这个现象,下面这篇文章值得参考。

我当然不是要推荐你们去买ST聆达,作者是ST界的公认大V,其本意只是参考和花王年初同期的故事来印证他这支同样预期注入半导体产业的股票前景有多好,但其行文中无意间佐证了另一件事,那就是参考安徽地方政府资本对股权的重视程度,激烈到作者本人都推测大概率必须是省政府出面来协调解决。实际上,经常玩ST的都知道,地方政府往往都是非常重要的参与者甚至是主要推手。

如果ST聆达的故事,对你们来说有参考价值,那么对于购买尼威,它是如何从安徽各级政府资本的眼皮底下,跑到江苏镇江的花王这里开花结果的?这里面镇江国资委或者说镇江当地政府是否参与,就值得去研究。

实际上,就是在重整协议正式发布到购买尼威正式官宣这个时间段里,坊间从重整协议中发现镇江国资委的缺席,加上协议全文没有注入半导体字眼的争论开始剧烈发酵,在购买尼威的官宣后达到高潮。坚信徐良是骗子的论调迅速崛起。正如开篇所言,注入派和骗子派就此开始激烈争论,至今未休。

本文说尼威疑云,简单来说,我对花王购买尼威这事怀疑的只有核心两点:

1、 花王买尼威是蓄谋已久还是临时起意?

2、 花王是怎么找到尼威的?

先说第一问,因为这是判断徐良是不是玩资本套现骗子的关键,如果购买尼威是一个蓄谋已久的布局,那么如今的局面就做实了徐良的骗子本色,这个判断成立的逻辑,就是因为徐良事先预见到自己旗下的半导体资产当初是不能顺利注入(甚至没想过真的要注入),而一旦提前泄露,一定会引发市场动荡影响他资本套现的节奏,所以他选择高度保密到最后一刻。现成的证据是,尼威在官宣前,全网没有任何蛛丝马迹,所有人到官宣发布前,挖地三尺猜来猜去都没有找到(巫山老师在复盘时也只是提到了一个在芜湖当地办公的招聘信息,但也完全不可能联想到尼威),这说明徐良的保密工作极好;第二个证据就是镇江国资委去年没有出现在重整协议里,是因为重整协议里没有半导体注入的文字说明。说人话就是,镇江国资委最后发现自己也上当了,于是果断从重整协议里退出。

对于骗子派来说,除此之外,如果你们还有别的证据,欢迎评论区补充。

反之,注入派的观点是,去年因为监管借壳政策收紧的原因,让徐良不得不在面对半导体注入失败的危机中去寻找新的标的来保壳,那么购买尼威其实是一个临时的应急方案,或者说是注入派里所谓的B计划。

所谓临时起意并不意味着仓促应对,而是相对前面蓄谋已久的另一种说法。即在注入派的视角里,他们可以理解为徐良在主导半导体注入花王的预案里已经对半导体注入失败的可能性做了推演,已经设计好了这个备选方案来应对,之所以严格保密,是因为这个方案只有在半导体注入失败的背景下才可能启用,如果半导体注入预期实现,可能这个计划完全不会公诸于世,提前泄漏反而严重干扰花王上市节奏和股价预期。但这个说法只是说法,没有任何公开可佐证的实质性证据。

同时,注入派的另一种观点是,因为在方案设计上判断亿波达营收不足(如今看其实就是还没有营收),所以为了保证满足未来营收,徐良必须设计是“亿波达+其它产业”的组合,一起(并非同时)注入花王才能实现,而这个其它产业,目前看似乎最终选择了尼威。这个观点的佐证,是巫山老师等大V,从亿波达的公开信息和博蓝特过去申请IPO披露的财务数据,结合同行业类比推测出来,这个说法因为有数据基础,可信度更高,网上资料也多,我就不转载了。

对于注入派,如果你们还有别的证据(发生在官宣购买尼威前),欢迎补充。

事到如今,我对上述诸多观点依然持中立态度,如果你们非要让我有所偏向,就必须给我先解释清楚第二个问题,花王是怎么找到尼威的?

徐良是怎么跨界到汽车零部件行业里,去找到尼威动力的?亿波达的传感器品类应用前景这么广泛,是怎么优先选中总部在安徽芜湖的尼威去实现未来所谓产业协同和联动?

我认为搞清楚这点非常重要,因为如果购买尼威是徐良蓄谋已久的策划,那么去年亿波达没有成功注入的事实,在我的视角里就极大概率坐实了徐良资本套现的骗子角色,说白了他就是在演戏。反之,如果尼威的主要策划方不是徐良或者说有其它势力参与,那过去发生的很多貌似不合理的事情,反而存在合理性解释的可能。

二、声明疑点

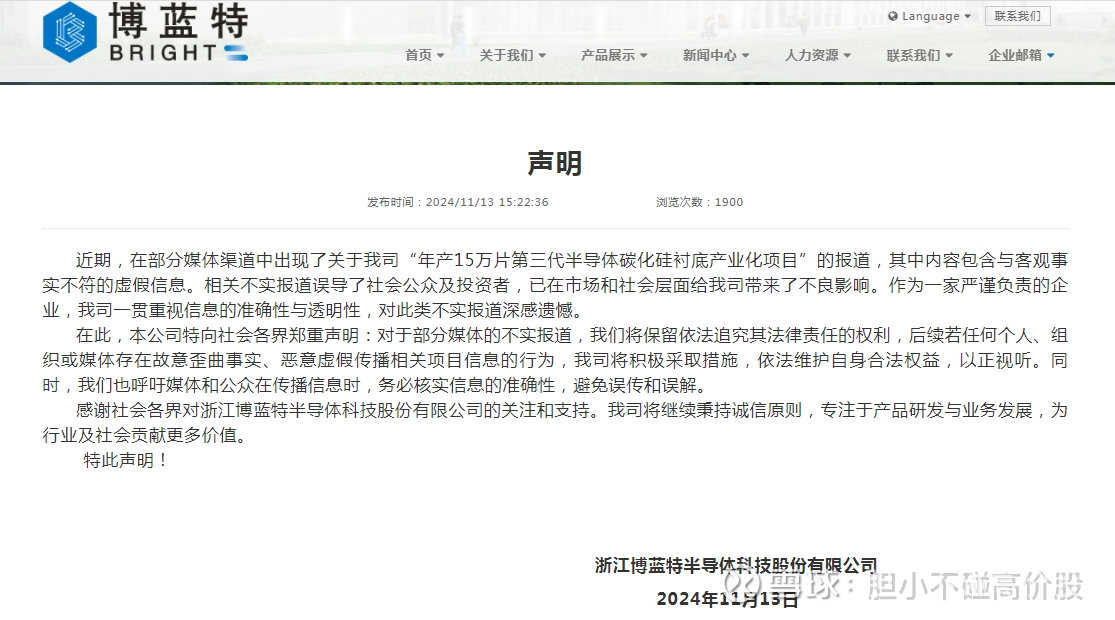

要梳理整个事件的源头,我试图先从博蓝特在去年11月发布的一则声明开始说起。

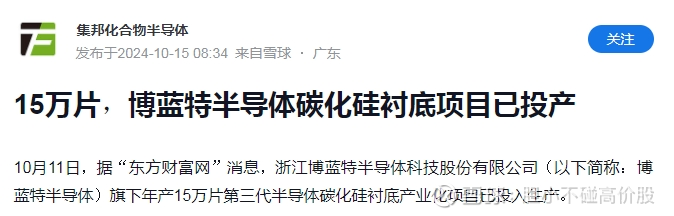

我搜寻过博蓝特公司提及的这个新闻资料,我能找到当时的相对完整详实的新闻信息应该是下面这篇。

所有网上类似的新闻基本内容跟这篇新闻大同小异,这里限于篇幅不罗列,我直接总结这个新闻的内容可以分三块:

1、 博蓝特跟金开区项目的合作进展,也就是这15万片项目的投产介绍;

2、 博蓝特的产业布局介绍;

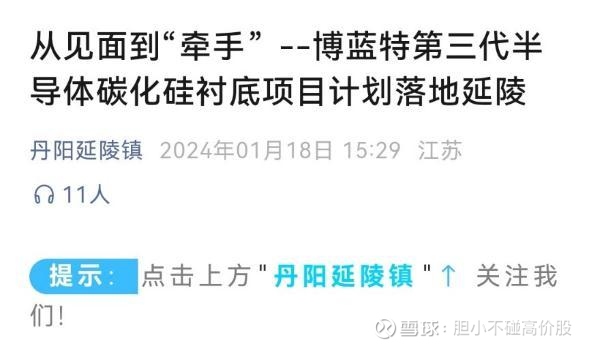

3、 博蓝特于2024年初考察过丹阳延陵镇;

即使在今天,粗看这篇新闻,我也一时间根本找不出这里面有什么明显需要博蓝特声明存在虚假的内容,但既然博蓝特声明了这件事,我就想要找到这里的门道。

首先第二点完全没有必要声明虚假,很多内容与博蓝特官网高度重复。

第一点如果有虚假,要么是已投产的项目产量没有15万片,要么这个项目可能在声明时其实并没有正式投产,这对资本市场来说,就意味着重大的误导,是值得正式辟谣的。

但是,辟谣这一点为什么不能直言呢?毕竟无论是数量不对,或者说因为某些原因未投产,只要措辞合理,大大方方说出来有这么难么?这是我不理解的地方。

而当我再细看第三条时,有一句话我就感觉蹊跷了。

注意,博蓝特这个声明发布时间是2024年11月13日,那时候花王在干什么?

是的,花王正在重整协议发布之前的关键时刻,那段时间雪球和东财激烈讨论的,其实都是探询花王怎么注入半导体的问题,从今天的视角回看,你们发现了什么?

骗子派的朋友,可能反应过来了,别说今天,既然去年该声明出现的随后几天,花王发布的重整协议里都没有明确注入半导体,那前阵子铺天盖地的新闻里当初凭什么说你计划在延陵镇投资?你们媒体这不是明目张胆的助纣为虐,在新闻里虚假陈述误导投资者么?

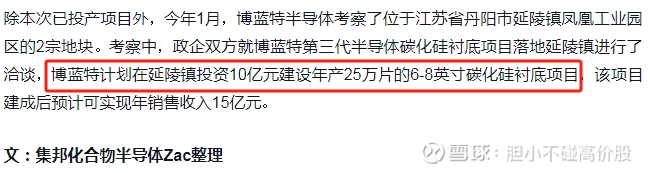

诡异的是,这句话还真不是那会新闻才乱说的,这句话我能找到的最早出处,其实在2024年初,实锤博蓝特去延陵镇考察的新闻里,当地的官方新闻媒体发布就有的,也是很多雪球大V引用过的,你们看新闻截图都很清楚。

你们细看下面新闻里的那句话,几乎一模一样。

我知道这是脑洞,但似乎只有这个视角才能合理解释,为什么博蓝特在那个时间点发一篇不能公开指明具体内容虚假的声明,因为万一真要澄清这点,在去年一定会提前引发资本市场的剧烈反应,对么?

但骗子派别高兴,这里更诡异的地方在于,通过上面的新闻我们就已经知道,这个敏感的论述其实很早以前就在政府媒体里出现过,那当初为什么博蓝特不选择辟谣而非要等到年底重整协议公布前的关键时刻?

骗子派的朋友大概率会说,废话,骗子能骗多久是多久,一开始辟谣早就露陷了。

话糙理不糙,但你们想过没有,徐良如果真是骗子,镇江国资委一旦发现,早就可以跟他对簿公堂了,别说今年初投票反对改承诺买尼威,花王这事可能在去年重整协议发布前的某个时刻就立刻被摁下暂停键甚至画下休止符。毕竟我上篇帖子就说,徐良真的缺钱,那当初徐良的钱怎么来的,坊间传言都是镇江国资委垫资的呀,如今连政府投的钱都被徐良骗了,他们难道不会跟徐良撕破脸?还让徐良大摇大摆的去买尼威?

可是如今回看,当时在全网铺天盖地的怀疑时,镇江国资委几乎没有任何公开动作,怎么解释?难道他们在等什么?是等到今年3月份官宣买尼威时,发一篇新闻,让徐良出席座谈会被公开要求承诺注入半导体,来引发证监会警示函的骚操作?

注入派可能会说,当然是等半导体注入了,毕竟重整协议里,徐良是以产业投资人的身份出现的,也就是如果徐良真的注入自家产业,这样镇江国资委未来就可以把投入的钱连本带利的赚回来,对吧?

这样说没问题,可注入派也不用庆幸,因为这里更诡异的地方在于,如果半导体产业注入花王是徐良真实的意图,那么博蓝特这篇没头没脑的声明其实根本就没必要发,因为即使将来有投资者选择去法院投诉徐良购买尼威是涉嫌诈骗,引用到这篇新闻的所谓证据,徐良团队只需要按照后续正式购买尼威公告的措辞去解释为什么没有按时及时注入半导体就可以了,其实这样也没问题,何必煞有介事的发公告呢?

所以博蓝特的声明就是一个线索,当然我的判断未必正确,我是想借此切入一个视角,博蓝特在去年重整协议即将发布的关键时刻认真去发一篇声明内容有异议,却又没法公开具体内容的澄清,一定有原因。

这个原因对我来说,答案似乎只能指向镇江国资委这个代表当地政府的资本参与方。是的,如果徐良真是骗子,镇江国资委发现后为何至今都没有掀桌算账的动作? 可如果徐良真要注入半导体,他们去年在最终重整协议里为什么没有公开署名参与?

注意看花王2025一季报

图示可知,所谓给花王注入半导体这件事还没出任何实质性的成果,镇江国资委对花王的股权持有却似乎在按部就班的推进中。所以,博蓝特去年这种莫名其妙的声明背后,极有可能暗示,在去年在推进相关资产注入的关键时刻,镇江国资委和徐良团队,极有可能在某件事上发生了矛盾冲突,这个冲突存在并爆发的佐证,有两个。

第一个,就是博蓝特的这份莫名其妙的声明,在我的视角里,只有镇江国资委这个直接参与方,在去年万一真的决定彻底撕毁重整协议(甚至如果未来突然要跟徐良翻脸),决心要跟徐良对簿公堂时,才有可能对这个类似源于自家新闻的证据引用,在法律上才可能会具有更真实可信的杀伤力,而博蓝特也因为未来要面临镇江国资委在法院见的危机下,才有足够的理由率先通过声明预防。当然,我这是脑洞,欢迎法律专业人士指正。

第二个,就是修改承诺购买尼威的动议,在第一次股东大会被投票反对了,始作俑者极有可能是某些势力,在串联不少拿到花王股份的,包括通过债务置换持股的重要债权人去投票反对徐良的购买计划。而且你们回忆下,年初这股反对声浪,是从反对购买尼威,逐渐演变成同意买尼威,只反对徐良随意修改承诺的提案。但我们今天都明白,保壳就要买尼威,买尼威必须先更改重整协议的注入逻辑,这个道理其实很清楚,却也反衬当时反对浪潮的诡异。

简单说,如果是徐良一早计划要买尼威,那么某些势力比如镇江路桥发现后反对,并退出重整协议是可以理解的,而且在第一次投票买也投反对的逻辑成立,整个事件形成完整闭环,我就不展开解释了。因为再展开就是大家继续对徐良是否真的要注入半导体展开争论,永无休止。

但反之,如今是镇江国资委最终同意徐良买尼威,那这个事情,其实本来不应该在投票上出现被反对的情况,没道理自己反对自己吧?你们一定都笑了,废话!他们可明明是冲着注入半导体去的,那会怎么可能同意买尼威?

请注意我的措辞,所谓同意徐良买尼威,你可以理解为,镇江国资委从一开始就跟徐良一起联手隐瞒所有人的背景下早就同意;你也可以理解为,镇江国资委在知晓徐良半导体注入失败面临保壳风险的背景下被迫同意,这两种情况,意义完全不同。

你们一定会说,当然是被迫同意啊,按照事件发展,第一次投票结果足以证明了。

OK,既然选择是被迫同意,请你们谁能告诉我,徐良最终拿什么去要挟所有人被迫同意他更改承诺去买尼威呢?

大家都知道,徐良在重整协议里约定的大量股份,在三年后才解禁,而所有参与的财务也要等到年底才能解禁,徐良团队若是拿两败俱伤的结局去要挟所有花王的持股人,有意义么?一旦镇江国资委和众多持股人特别是持股的债权人形成同盟,一致决定去年要跟徐良对簿公堂,花王当时说不定就完蛋了。

所以,从第一次投票失败结果反推,购买尼威这件事最终通过的最大可能,要么是幕后博弈的关键时刻,反对方过去的某些动作被徐良拿到了把柄,以此要挟最终通过购买尼威的投票。要么是有其它力量参与帮助徐良施压,最终迫使反对方接受并配合完成购买尼威的方案。

此时有人应该会问,第一次投反对票的人,既然不会是徐良这边的人,那大部分持股的应该是花王的原股东,或者说通过置换债务拿到股权后的相关债权人吧,你凭什么单独把矛头对准镇江国资委?

要解释这个问题,我可以放下面的信息截图,你们自行琢磨:

这里有关镇江路桥的信息如下

在我力所能及找到的所有新闻资讯里,只有这一篇跟老博好在专栏已清空的的花王石锤帖一样,是公开明确了镇江国资委参与花王重整里扮演的关键角色。然而,在雪球上类似讨论的,基本都说的是下面最终公告的版本。

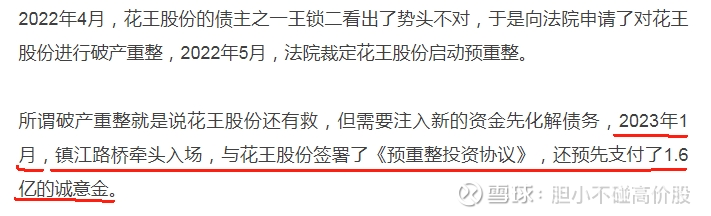

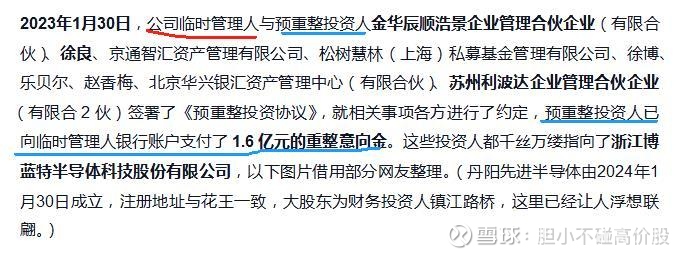

显然,对比后续正式公告内容跟前面我转载的媒体新闻的内容,逻辑完全不一样。而且,镇江路桥是在2023年4月20日花王发布的预重整进展公告里,明确的预重整投资人身份,但是花王所有公告里没有确认镇江路桥出资1.6亿的事情,网上只有这篇新闻跟当初老博好清空的花王帖子一样是石锤这个出资事情的。

当年新闻刚出来的时候,我搜过网络上的舆论都没有质疑其真实性,我是不是可以理解为,镇江路桥当年真的出了这笔钱,也就是说2023年那篇预重整协议里,镇江路桥和徐良可能真的签过有关用国企垫资来交换半导体注入的秘密约定。我在上篇帖子里甚至有人评论里专门贴图疑似实锤徐良必须注入博蓝特这件事,但这些并不是我关心的重点。

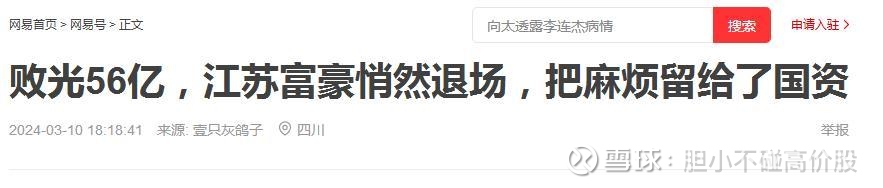

我是要借此说明的是另一件事, 在花王债务重组过程中,花王的股权无论是置换还是拍卖,最终很多是都要用来推进债务重组的事宜(不管是折现还债或者说置换成股权还债),结合历史新闻我们可以知道,原来持股的肖老板在这件事上几乎没有发言权,在镇江法院完成债务重组和重整协议的那一刻起,这位曾经的江苏富豪命运已经被安排好了,说的极端点,他只要配合当地政府顺利完成债务重组和股权置换的事,他后半生大概率不会被曾经的财务问题去踩缝纫机。

因此在我看来,3月底那次投票反对的事情,真正能影响所有5%以上持股大股东反对意志的除了徐良,剩下的只能是参与花王重组的其它势力通过镇江国资委出面所为。

也许,很多人会立刻反驳,当初反对购买尼威就是因为徐良出尔反尔没有按先前承诺的注入半导体,跟谁出钱,或者说谁主导谁影响力大,完全没关系!

好啊,如果你们坚持这个观点,那这个问题其实又回到原点,原谅我再一次念经给你们听

1、所谓徐良公开明确承诺过注入半导体,严谨的讲,应该是通过重整协议里的官方文字体现的,因为协议里徐良明确是产业投资人身份,如果徐良去年确实在努力推进注入自家旗下产业,至少今天回看,还是失败了,而为了保壳,他只能改承诺去先买尼威。这个逻辑其实被证明没有任何问题。那当时的局中人,为什么3月份却依然投票反对呢?

2、可如果徐良是骗子,别说反对购买尼威了,在重整协议出来的那一刻,作为参与者的镇江国资委,你们为什么不第一时间通知镇江法院中止甚至停止徐良的骗子行为?你们不是跟徐良有一份要求注入博蓝特的协议么?凭协议去法院告他,或者要求镇江中院停止徐良团队参与重整,甚至要求产业注入方案推倒重来,这个真的很难么?

3、可如果徐良不是骗子,他一定在注入半导体的计划上至少对镇江国资委有所交待,换句话说,当舆论在普遍质疑徐良骗子的时候,应该有人出来力挺徐良购买尼威甚至更改承诺的合理性,但年初你们都记得,支持的声音太微弱了,镇江国资委没有任何公开支持。

所有迹象表明,镇江有关参与方其实在徐良入主花王这件事上,极有可能与徐良团队存在各种明争暗斗。这明争暗斗的表象,是半导体真的注入与否,是尼威的购买反对风波,而斗争的真实焦点,大概率是围绕花王的股权分配。这点你们再仔细参考ST聆达重整的故事,应该可以理解。

当然,我口嗨脑洞的证据呢?今天讨论它,有什么意义?

三、新闻迷雾

首先,我没有找到任何实锤我观点的证据,我只能分享线索,请原谅我回到那两个提问:

1、 花王买尼威是蓄谋已久还是临时起意?

2、 花王是怎么找到尼威的?

如果我们把习惯盯着徐良运作的视角换成盯住镇江国资委的视角代入,这两个问题其实就转换成了下面两个问题:

1、 镇江国资委对花王购买尼威这件事,什么时候开始知情的?

2、 镇江国资委有没有参与策划花王购买尼威的操作?

很遗憾,尽管换了视角,这两个问题我也没有找到答案,我起初以为在所有政府工作信息里检索应该有发现,但确实没有能回答这两个问题的内容。好在线索是有的,缺失的部分,现阶段只能靠脑洞和推测来填补,也是我尝试写这个文章的一点兴趣。

先说第一问,通过前文推测可知,如果徐良真是骗子,镇江国资委即使再愚钝,他们在重整协议出来前的那一刻,就已基本知晓徐良的真实意图,而镇江国资委极有可能届时翻脸算账,但事到如今并没有。我借此可以推测,很可能去年因为股权没有谈妥,所以暂时没有翻脸,但有关参与方对徐良单方面推进购买尼威依然有意见。既然如此,那镇江国资委何时知晓购买尼威真相的时间点就有很大的意义。

假如,镇江国资委是如前文推测,在重整协议出来的那一刻确认知晓徐良的真面目,他却依然低调没有任何公开动作,甚至最终也同意这件事,从结果来说,真的不合理。

你们可能会问,哪里不合理?前面不是说了,要么徐良有他们的把柄,要么有第三方介入干预。这很奇怪么?

在解释这个问题前,请允许我先出另列外一种视角,如果镇江国资委不是在重整协议即将出炉的时候知道真相,而是在很早以前就知晓徐良的计划,那么这意味着什么?

对,这意味着如果徐良真是骗子,他们去年就有可能在。。。。。。咳咳,至少是一起不谋而合的收割市场里,所有持股花王的参与者。两者一明一暗,唱的一手好双簧。

所以,从这个假设倒推另外一条线。如果是等到重整协议出来的那一刻才知晓真相,我觉得很不合理的地方就在于,镇江国资委是因为某些原因,最终在花王购买尼威这件事上被迫作出了让步,而且除了组织一次投票反对外,还不能有其它公开的激烈反抗。而这种让步最终换来的,是他们在丹阳先进半导体中心里,最终能拿到的花王股权。

这个说法,我知道确实疯狂,证据呢?没有,但我确实有线索。

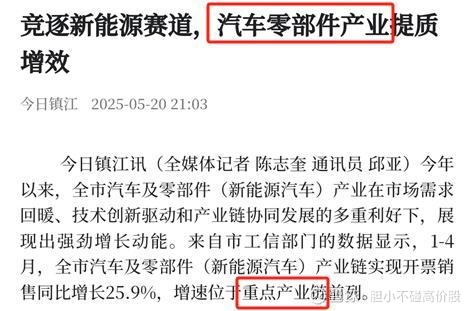

我先给你们展示下面这条政府新闻:

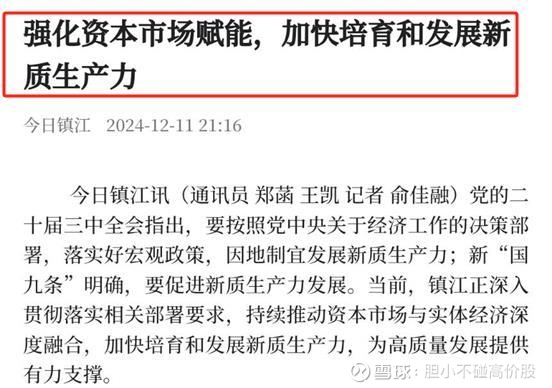

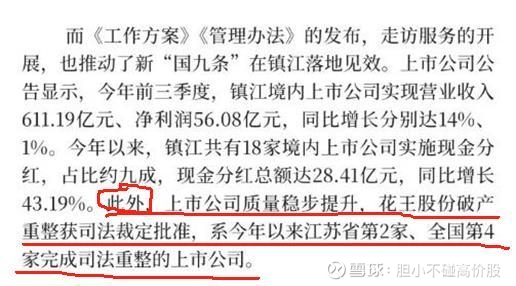

这篇新闻内容相当长,其实就是镇江当地政府对2024年他们在资本市场工作的总结。我摘出几个重要信息你们先看看。

第一个片段,还是提到了花王,留心我标注的内容,可以对照新闻的标题主旨细品。

是的,花王除了完成债务重组,在2024年其实并没有完成所谓培育和发展新质生产力的目标,作为一个政府新闻,你又把花王拎出来想表达什么,无非就是想表达,你们政府在花王的资本运作这件事上也参与了,甚至在推动花王在资本市场宣扬的注入半导体一事,尽力了。我这样理解可以么?

第二个片段,也是政府回顾的部分工作内容,你们依然可以细品被圈和被划线的内容。

这些内容对于花王购买尼威来说,能有什么联系和提示?

站在我的视角,这份几近于政府年终工作报告的文本,至少给我揭示了两种可能:

1、 至少从2024年2月开始,镇江政府有关部门是在扎实推进其属地企业的资本运作工作,所以,如果你说镇江国资委,对一个在全省乃至全国出名花王的重整项目背后所蕴含的资本运作计划,采取长时间不闻不问甚至事到临头还不清不楚,你们相信么?

2、 在2024年,镇江政府有关部门是在扎实推进,培育和发展(敲黑板,后面要考)新质生产力的,那么大家参考新闻标题再对照花王在重整协议里的那份有关引进先进生产力的措辞

这些文字是不是似曾相识?而且参考ST聆达的故事,ST聆达当时重整公告里有鼻子有眼的明确注入半导体,而徐良身为产业投资人,在花王重整协议里愣是不写明这点,市场反应强烈确实在意料之中。所以花王的股权注入的演变过程,如果镇江当地政府真的没有深度参与,现在回看完全是不符合这篇政府年度新闻背后传达的主旨精神的。

可如果注入半导体是镇江当地政府过去的努力目标,如今却只能先买尼威保壳,你们要怎么跟上级交待当初吹的牛?2024年一拖再拖到年底才回应的证监会问询函,那段时间里你们在干什么?上级政府部门难道不会关心不会过问么?

换句话讲,如果去年花王顺利快速的注入了徐良旗下的半导体资源,那么这篇新闻稿里,花王的内容篇幅一定会大幅增加和宣传,这对镇江国资委甚至镇江市政府而言,一个省内乃至全国出名的破产企业,不但完成了债务重组,更是注入了半导体这样的新质生产力,这是多么大的政绩!这是多么耀眼的一张名片!

退一步说,如果注入尼威也是镇江国资委预先计划内可以接受的方案,那这个事情的疑点就更多了,尼威动力总部远在安徽芜湖,生产工厂在常州倒是很近,他们这样等于是专门从去外地甚至外省去寻找培养和发展新质生产力的对象,这个行为不奇怪么?

有人会说不对啊,博蓝特是浙江的半导体产业,镇江国资委当初不也算是打算从浙江引进么?引进博蓝特的半导体都合理,为什么引进安徽的尼威就奇怪?

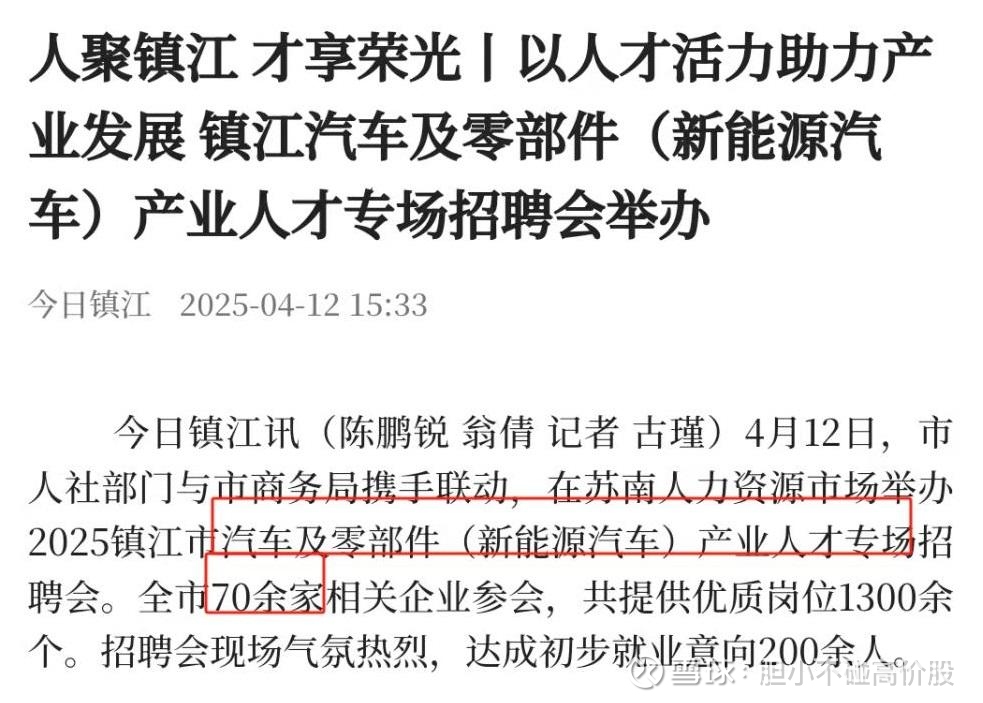

问得好,我回答你之前,我们先看看新闻,你们可以同样针对划圈内容细品:

根据上面两篇新闻可知,如果说镇江暂时没有发展出自己的半导体产业集群,从外地引进所谓半导体行业的新质生产力很合理。可是,汽车零部件这几年是镇江的重点产业链,产业链是什么概念?就是汽车零部件的所有你能想到的产业品类,镇江几乎都覆盖了。

那么,回看政府新闻的培育和发展新质生产力一说,你们想想,如果花王要购买尼威这种汽车零部件里所谓新质生产力的内容,为什么不从镇江本地发掘?

可能有人会杠,也许镇江本地真没有合适的吧,没问题,你说就是你对,毕竟我承认我不懂汽车这个产业,更别提产业链了。

假设你真是对的,我们把这个问题先放一边,从上面的新闻线索可以知道,镇江当地有丰富的汽车零部件产业资源,那么镇江市政府按照年度新闻里说的,在本地大力培养和发展汽车零部件产业的新质生产力,这个逻辑没毛病吧?

退一步讲,亿波达的传感器能在汽车零部件协同的地方肯定不止尼威的高压油箱吧?怎么徐良就偏偏看准尼威油箱了?

换个思路讲,你觉得镇江国资委是愿意把本地汽车零部件企业送进资本市场?还是更愿意把外地企业先娶进来再送进资本市场?

你是不是要问,这样会有什么区别?我先说答案,没有区别。

是的,从结果来说,反正花王始终是镇江的上市企业,它里面装着尼威动力即使出身是外地的,和本地进来的,我认为真没啥区别。

那我问这个的意义何在?花王买尼威,如果类比成男女结婚,镇江政府如果是花王的爹妈,他们从本地给花王找老婆容易?还是从外地找个尼威做老婆更容易?

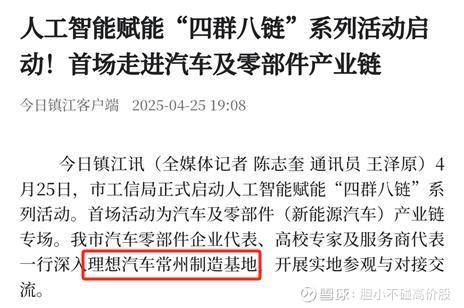

可能有人会杠,这不一定吧,所谓远近亲疏也是要看情况的,我同意,请看完下面的新闻,你们可以再想想。先看官方媒体发布的:

这样的新闻其实不少,你们会觉得徐良和镇江国资委,谁跟尼威更熟悉?

我们再看尼威官网的

最后是公告里回复证监会问询的,这时间点巧了吧

站在我的视角,我觉得花王如果真要完成购买尼威的操作,至少要搞定三拨人

第一拨,图谋花王股权的;

第二拨,跟理想汽车利益相关的;

第三拨,芜湖当地乃至安徽长期关注尼威动力的;

当然,可能还有来自其它方面的,这就超出我编故事的极限了。

第一拨我就不解释了,能耐心看到这里都能理解。

第二拨的理由也直接,尼威和理想汽车关系确实非同一般。以史为镜,博蓝特曾经的大客户乾照光电,也是有过收购博蓝特的动议历史(这故事也是众说纷纭,仅参考),这种又当大客户,又当股东的骚操作,资本市场其实屡见不鲜,所以,理想汽车对尼威未来在资本市场的股权归属不上心,你信我信,鬼都不信。

第三拨的理由不难理解,安徽地界这几年的资本故事一直都很炸裂,欧菲光的故事大家耳熟能详,我开篇提及的ST聆达背后也是精彩。尼威油箱如果你们越是看好它,越有可能证明它的股权和资本归属,过去一定是有很多人一直在盯着的。甚至在花王看上尼威前,有其它人也在尝试暗中推进收购尼威的事情,这种可能性不能排除。最简单的道理,尼威凭什么一定要卖给徐良?万一有出价更高或者实力更强的第三方进来搅局,谁来摆平?

你们可能会问,你拼命啰嗦这些又有什么意义?

我是想佐证,如果你们认同我列举的购买尼威这件事的难度等级,那么我前面说的,对于当地政府而言,扶持培养本地汽车零部件产业,作为培养和发展新质生产力上市,去年把它作为备选方案或者主推方案去配合徐良的半导体产业,一起注入花王,明显是比购买尼威去注入,在操作难度上属于更容易的选择。你们同意么?

更重要的是,如果你们认为当地政府有这个能力协助徐良完成购买尼威这样难度等级的操作,那么对比去年当地政府没有配合徐良完成注入旗下半导体资源的目标,这里面前后存在的反差,其实就更有值得怀疑的地方。

道理很简单,徐良和镇江国资委对半导体如何注入花王,应该是比我们所有局外人更清楚更有预见性的,那他们就没有任何理由在镇江法院去年公布重整协议后,在推进购买尼威的问题上,出现内部分歧甚至出现最终投票反对的异样局面。

这就是尼威疑云这个资本故事里,我觉得最诡异的地方。

四、拼凑真相

所以,回溯花王购买尼威时间线上的公开事件,看起来都是徐良在折腾,但你说跟当地政府没有任何关系,其实都经不起推敲的。因此,若我不自量力的来复盘花王购买尼威事件背后的可能,从还原真相的角度,我可能会尝试这样拼凑:

从2022年镇江法院开始推进债务重组开始,对于花王股权的争夺就一直是各参与方的目标,镇江国资委在筛选重整投资人的过程中,很可能跟徐良有过初始意向高度一致的沟通(注入派或者骗子派你们基于各自视角可以细品),但徐良一方面是手头没足够的现金去承担偿还债务,同时对旗下半导体产业融资有时间上的紧迫感,所以双方也一直在拉扯,并在2023年6月爆出徐良的关联方欲要购买ST南卫的新闻(讽刺的是,从公告购买到公告停止就一周时间),虽是闹剧,至少表明徐良团队已不满重整进度。

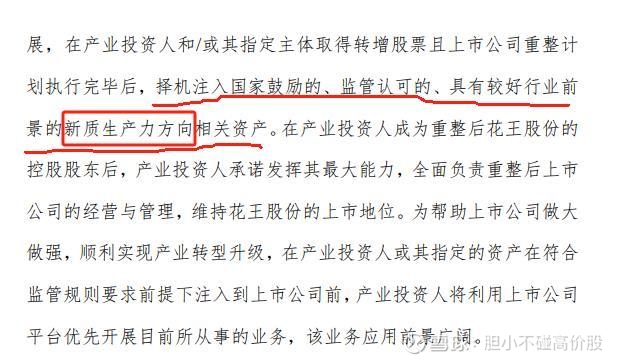

最终经过艰难谈判,在2024年初预重整协议出炉,公告里是徐良投入1.6亿,但网传都是镇江国资委垫资给徐良,条件是徐良必须要给花王注入半导体资源,徐良答应,双方签定协议,并通过某些未公开的文本或条款,对未来花王的股权分配做了初步约定。

后续的资本注入方案设计中,镇江国资委和徐良团队就如何注入半导体资源展开沟通谈判,最终极有可能圈定为“亿波达+某关联产业”注入的模式,这里后续可能有几种版本:

1、 第一个版本,因为徐良是重整协议里明确的产业投资人身份,就全力策划注入类似“博蓝特+亿波达”的方案,为了避免触发重大重组涉及关联交易审批的条款,徐良主动退出亿波达尝试走所谓的监管政策擦边,但这个方案去年无论怎么折腾努力,证监会就是不放行,无奈下,镇江国资委和徐良开始寻找替代方案,并最终找到尼威,但买尼威的新方案牵涉参与的势力也对花王股权虎视眈眈,在推进过程中,镇江国资委和徐良因为买尼威需要平衡各方利益所付出的代价,产生严重分歧,因此才有徐良不明写注入半导体,镇江国资委不署名重整协议的情况。

由于分歧不能弥合,但徐良在自身产业融资压力的驱使下(骗子派可以理解为急于套现),先强行推进购买尼威和更改承诺的动议,被镇江国资委和其它参与方一起投票拒绝,最终这个僵局在6月下旬第三次市场公开拍卖花王股权,却几乎无人问津时达到高潮,引发更高层的关切,但好在7月初第四次拍卖前夕各参与方已基本谈妥,所以第四次拍卖所有筹码瞬间全部卖光。在8月短短一个月,购买尼威就从投票通过到官宣收购完成,堪称神速。好了,这个版本我暂时就编到这里,后面大家感兴趣可以根据时间线上的公开信息自己脑补。

我个人认为这是最接近购买尼威真相的版本,因为它能相对更合理的解释两个问题,第一,为什么尼威这件事在官宣前没有任何蛛丝马迹,是因为策划时间短,哪怕有心人一直盯着徐良包括当地政府,都很难迅速察觉。第二,为什么镇江国资委最终不署名重整协议,因为这件事发生的突然性高,尼威背后的势力当时大概率要价不低,才很可能打乱了镇江国资委和徐良对花王股权分配的原先计划,从资本安全运作的角度考虑,徐良决定先不直言注入半导体,而镇江国资委决定选择先退到幕后,可能对他们而言,是当时最稳妥的选择。当然这种解释确有漏洞,仅参考。

但是,这样的版本却很难解释另一个问题,那就是凭什么徐良作为产业投资人,策划旗下类似“博蓝特+亿波达”的组合,会让徐良甚至镇江国资委当初信心满满,觉得有把握顺利擦边,去通过证监会关联交易涉及重大资产重组的审批程序,这是我百思不得解的地方。而且,我个人最担心这个版本接近真相,因为徐良去年如果真的是这种思路,那这就是博蓝特在资本市场的又一次折戟。这里能深挖的疑点更多,以后有缘再分享。

也就是说,如果在购买尼威这件事上,各参与方早就达成一致,那么去年11月发布的重整协议,大概率就是其它的版本了,比如会写明先购买再注入的条款。当然,这种事件走向的代价也是有的,我不展开,大家自行脑补。

2、 第二种版本,是策划注入“亿波达+某关联产业”的组合,徐良开始通过股权置换为亿波达注入铺路,由镇江国资委负责开始寻找或者说选定相关产业目标,最终这个目标就是尼威。但是由于尼威并不是镇江当地的产业,所以在购买尼威的问题上,其它势力均提出了各自的价码,为了保证尼威能够注入花王,镇江国资委不得已跟徐良谈判调整原先的股权分配方案,但最终双方最终谈判破裂,徐良因此决定不在重整协议中承诺注入半导体,镇江国资委也因此不参与重整协议,后面的内容跟第一种版本大同小异不重复。

3、 第三个版本,跟第二版相比其它内容不变,唯一的区别是,镇江国资委一开始没有选尼威,而是在镇江当地选中某个汽车零部件产业,但是在推进过程中,有其它势力知悉并主动参与,要求把镇江国资委选中的目标替换成尼威,被镇江国资委拒绝,推荐尼威的势力通过跟徐良的接触跟徐良秘密谈判形成战略同盟,镇江国资委知晓后大怒,坚决退出重整协议,并以初始预重整协议要挟,徐良在夹缝中为保证自身利益不受损,决定在重整协议中不明确注入半导体,且在年后一方面迅速拿回亿波达股权来观望局势,另一方面却还想利用自身拿到的花王已有的控制权,去推进自己的半导体产业融资,所以3月份急于推进购买尼威。而后续投票反复,其实就是推荐尼威的其它势力跟镇江国资委的争斗博弈,徐良只是明面上基于现有自身利益最大化去行动的操盘手。

4、 最后一种版本,其实就是纯骗子版本,但这个我要全说出来就纯属诽谤造谣了,我一个韭菜不想收到律师函,你们感兴趣自己脑补就好。

总的来说,从购买尼威这件事入手,我想探寻除徐良外的其它潜在参与各方可能存在的动机和意图,结合时间线的发展,展望对花王可能造成的影响。

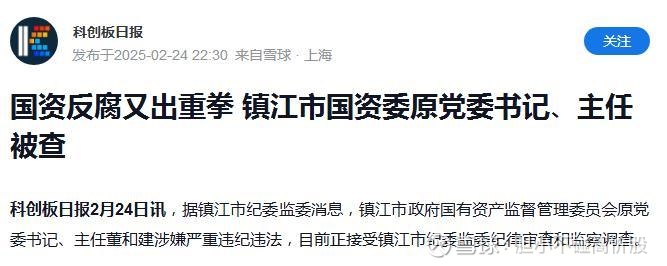

举个例子,我曾经一直很奇怪,为什么徐良在今年3月份刚拿回亿波达股权,就急匆匆的想要推动更改承诺购买尼威的投票,当时的舆论普遍认为是不抓紧时间怕保不住壳,可如今已证明,只要各参与方谈好,等到8月份再落实,哪怕只剩3个月的实控权下的财务数据并表和保壳也是完全来得及,对吧?直到我翻到下面的新闻才有所觉。

镇江路桥的大股东,今年初被媒体这样爆出事,可如果大家头脑再清醒点,应该明白说不定去年这事就已经在镇江当地官场里,暗流涌动。徐良团队不可能没有任何察觉。当然,镇江国资委的领导被查,跟花王的事情应该无关,否则花王也走不到今天这一步。

但这件事无疑是一个极其敏感的信号,站在徐良的视角,这很可能是他年初急切想要立刻推动更改承诺投票的最大诱因,因为他一定会在某种程度担心花王的资本运作,会因为当地政府的某些人事乃至官方政策的因素变化,进而影响到他控盘花王的运作节奏(包括骗子派眼里的套现行为)。

同样,请老花王认真回忆,去年底雪球上是有人专门发过一场当地政府庆祝花王顺利重组的庆功会新闻和大量现场照片,但是这个信息我在政府官网甚至当地媒体上没有找到任何线索,一点都没有! 雪球上的那篇帖子,如今的我也没找到!结合老博好突然大规模清空花王帖子,我甚至怀疑有人在刻意隐瞒某些势力在花王资本运作上留下的痕迹。

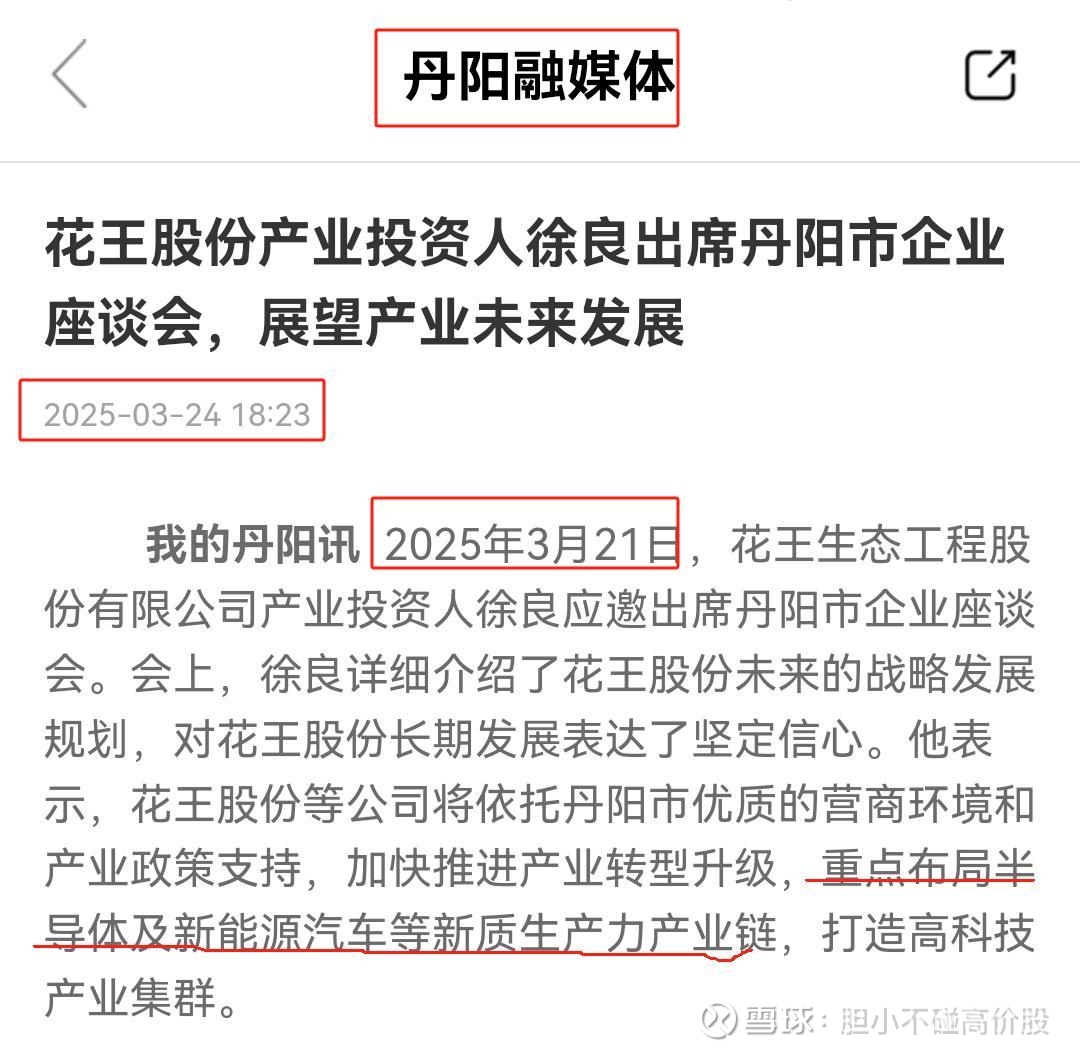

还有一件事,3月下旬在改承诺投票前夕,丹阳当地媒体披露徐良应邀参加丹阳市当地企业座谈会,内容大意就是徐良公开表态说要在购买尼威后继续注入半导体,事后他也收到了证监会的监管警示。这件事看起来就是一个小波浪,其实我仔细研读后也是疑点重重。

首先,这篇新闻报道只有一个出处,就是我的丹阳APP的新闻发布,在政府官方的其它媒体里没有任何影子,也就是你从其它地方根本找不到有这么一个企业座谈会的新闻,嗯,就像巫山老师说的,这很像某势力专门约谈徐良的会议并要求公开报道,对吧?

其次,这个新闻明确会议的举办时间是3月21日,但媒体爆出来是3月24日傍晚6点23分,前后居然隔了整整3天!拖了3天发布,仅仅是因为中间隔着双休日?去问问搞新闻媒体的朋友,他们天天赶新闻哪有双休日?

再者,当媒体3月24日晚间爆出来之后,3月25日市场媒体大规模转发,引发股价涨停,有趣的来了,上交所称,花王方面经监管督促才于3月26日午间发布澄清!并在3月26日晚间收到证监会的监管警示函。

我当初最开始看到这个新闻的时候,第一反应就是徐良操纵股价的骚操作,只不过过于露骨被证监会警告了。现在回看这篇新闻,有关信息是值得推敲的。

比如,我之前以为,在第一次投票前发布这个新闻,从徐良的角度来说,他需要稳定跌跌不休的股价,需要为市场发声,让大家相信他会继续注入半导体,这个说法可以理解。但是,如果真的是徐良主动发声,这事回头看起来风险其实特别高。第一,你这样公然公开的误导消费者甚至涉嫌操纵股价,在这个节骨眼上,证监会只要严肃一点,完全可以把监管警示升级为立案调查,在证监会的监管制度里,监管警示和立案调查就是隔着一层窗户纸的事情,证监会但凡心狠一点捅破它,我估计3月份花王和徐良就真出事了。

所以,徐良的座谈会更像是被某些势力约谈并强制公开表态的行为。当然我不是替徐良洗白或者佐证暗示他就是骗子,我前面也明确了徐良也有源于自身利益的行为动机,毕竟他们隔日的澄清都是监管督促才发的。而且这篇新闻你们有兴趣去细看,与其说是徐良公开表态要注入半导体,我觉得更像是某些势力在为自己的工作内容背书,因为文章的通篇字眼不是以徐良为主体,而是讲述未来“各方”要如何深入合作,是讲述未来“政企合作”要如何深化落实,这种官场文风其实也很耐人寻味的。从我编故事的角度讲,这个会议更像是某些势力对徐良单方面推进投票的不满和抗议,并借证监会的监管给了徐良下马威。

再举个例子。今年花王在京东上拍卖的花王股票一共是128,745,000 股,四次拍卖的成交量,根据历次公告统计,分别如下:

1、 第一次拍卖5月13日。拍出33,573,632 股,成交过户32,813,332 股;

2、 第二次拍卖6月04日。拍出36,762,491 股,成交过户35,701,691 股;

3、 第三次拍卖6月25日。拍出101,200 股,成交过户600股;

4、 第四次拍卖7月30日。拍出剩余所有的58,307,677 股,成交过户57,547,677股。

这种拍卖进度和拍卖结果的数字变化,你们觉得正常么?

简单讨论,对于公开的股权拍卖,参与人士多半是结合股价水平和市场预期做出是否参与的决策,那么它的成交量一般是动态变化的过程,要么越来越看好,要么一直无人问津,上市公司只要没有重大的变故波动 ,股权拍卖的进展至少应该是有个线性发展的趋势吧?

可是,花王的股权拍卖看结果,是完全不符合前面讨论的,前两次拍卖,除了部分散户影响外,其实分布的相对均匀,前两次确认成交的数额都占拍卖股权总量的25%左右,但第三次拍卖却突然急剧缩水,而第四次却剧烈反转一键清空,当时市场前后并没有任何小作文发布,股价也谈不上有巨大波动,那这里面难道没有任何故事么?

我直到今天也不知道那会发生了什么,但对照花王重要公告发布的时间点,可能有线索:

1、5月22日,花王公告变更承诺的投票通过;

2、6月5日,花王公告重新购买尼威的计划方案;

在我的视角里,上面两份的公告意味着徐良跟镇江当地势力在购买尼威及因此引发的股权变动达成内部一致,所以前两次股权拍卖进展平稳,按相关方设计的方案执行。

3、6月18日,花王公告证监会再次就购买尼威方案进行问询;

4、7月17日,花王公告就问询函正式回复证监会;

5、8月1日,花王公告购买尼威方案正式通过;

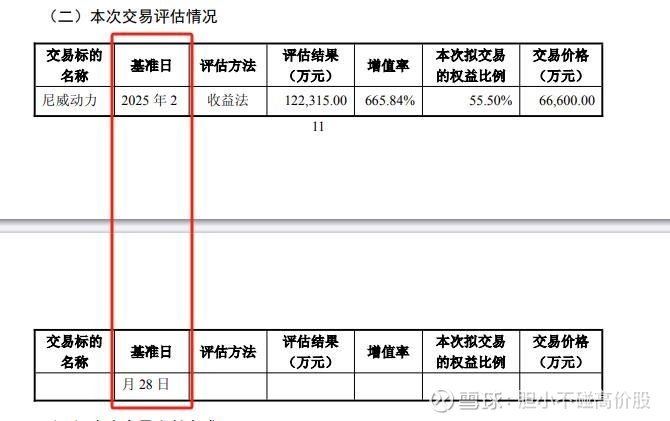

注意是6月18日是再次问询,因为在3月份第一次投票失败前,证监会就已经对购买尼威的方案进行问询了,而花王之前6月5日正式回应过并重新提交购买方案。所以这次问询意味着对尼威的正式报告里,证监会对先前花王提交的相关数据,依然存疑!

尼威披露的数据如果有存疑的地方,就极有可能暗示证监会在怀疑,要么尼威你们自己提交的财务数据有问题,要么怀疑尼威的大客户,如理想汽车,是否有过足够的实际业务支持,要么怀疑尼威在安徽的主管部门是否有过足够的审查监管?

所以从6月18日证监会再次发问询函到7月17日花王正式回函期间,各方又发生了什么导致 6月25日的股权拍卖,成交量瞬间跳水?如果按照前面两次拍卖的规律,第三次拍卖怎么也要有25%左右的比例成交才对,你们同意吧?

而你们可能觉得,一份问询函而已,说白了只要里面提交的数据能让证监会最终通过就好,可数据谁最终负责提交并确认,真的是靠尼威自己么? 阴谋论地讲,理想汽车作为尼威份量最大的客户,若为了某些利益去试图影响和左右花王的收购,这种可能性是不能完全排除的。

五、后记整理

行文至此,购买尼威的疑云种种已分享完毕,按照雪球读者习惯,我尝试简要总结:

1、 镇江当地政府在花王购买尼威这件事上,我认为深度参与其中,且当地某些势力围绕花王股权分配与徐良团队有过激烈博弈。加上现在引入尼威这种外地产业资本的入局,更加剧未来这种博弈的复杂程度。所以我判断花王的未来依然存在各种波橘云诡的可能。

2、 最简单的事实是,你们去看2025中报,丹阳先进半导体中心的股份开始减少了,而且8月底的公告里显示,无论是花王还是丹阳半导体这个公司的股票都已经开始拿去银行质押了,你们怎么理解这些现象都可以,但从明面上来说,他们目前都是实在的通过质押花王的股票,从银行里拿走了钱,对么?

3、 回顾完成尼威收购后的一系列公告,如果是为了向花王注入半导体,其投资各类子公司的动作,包括后续各种增资和担保的行为,我认为目前是偏离了这个方向。当然,雪球上有人说花王通过子公司的方式实质上完成了对其半导体产业的注入,对此我保留意见,大家可以自行理解这种通过子公司的操作对花王未来发展的潜在影响。

4、同理,花王对关联公司的各种增资和担保的手段,也无法确认都一定是徐良在准备资本套现的行为,因为像这些子公司未来一旦产生真实的营收和利润,对于花王股价也一定是实质性的重大利好。所以徐良是不是骗子,还需要继续观察。

5、通过尼威的故事和我能搜到的所有资料,我判断当地势力跟徐良在对花王后续的资本运作上是有不同的目标,巫山老师近期发文提到的储能也是我一直在跟踪的,已经有点眉目,有缘再分享。

至少在年底财投资的股份解禁前,现有股价的上涨对市场明面上的所有持股人确实有利。也正如我以前帖子里的球友评论,谁管花王背后有什么龌蹉,股价能涨才是硬道理。

总之,只要大家相信,市场先生讲故事既可以讲得很生动又可以讲很久,但购买尼威终究在市场埋下了怀疑的种子,未来它一旦发芽,我们韭菜能安全脱身的机会,也许仅存在那绽放前的一瞬间,我写此文算是给自己一个提醒。

对于花王来说,一个在债务重组中产生重大示范效应的上市公司,却在资本注入的环节产生巨大变数,这种前后形成的反差我认为是值得研究的,花王的未来究竟是狼来了的历史重演,还是真正的奇迹诞生,我愿耐心等待谜底的揭晓。

好了,啰嗦完毕,祝大家国庆愉快。