财报解析 | 奥瑞金:当内生增长停滞,并购整合是解药吗?

长久稳健性:一般,高效率盈利性:较差,高质量成长性:较差。

—————————————————

感谢这位朋友的留言,今天是命题作文。

悬赏(本周开通悬赏再次失败,之后补上):

1、找出文章内的幻觉(AI编造的内容)

2、对文章提出好建议

3、友好讨论和有逻辑的批评

$奥瑞金(SZ002701)$ $宝钢包装(SH601968)$ $昇兴股份(SZ002752)$

—————————————————

Gemini透视财报背后的故事:奥瑞金

长久稳健性:一般,高效率盈利性:较差,高质量成长性:较差。

财务分析要点简述:奥瑞金的财务报表,揭示了一家公司在成熟行业中,通过一系列大胆甚至痛苦的战略抉择,完成了从“制造商”向“产业资本整合者”转型的复杂历程。其盈利能力为应对生存风险而出现结构性“降维”,但强大的经营现金流引擎成为其财务基石。公司呈现出“制造+投资”的双重身份,在产业链中拥有不对称的权力。当前,所有财务资源都已全面聚焦于收购中粮包装这一场旨在改变行业格局的“终局之战”。

—————————————————

1. ROE

1.1. 构成及变化

股东权益回报率(ROE),是衡量一家公司为股东赚钱能力的核心标尺。回顾奥瑞金科技股份有限公司(下称“奥瑞金”)过去十年的财务历程,最引人注目的变化,莫过于其股东权益回报率(ROE)重心的系统性下移。这家公司曾经是资本市场上的优等生,ROE一度高达25%以上,而如今,这一数字已跌落并稳定在8%-9%的新平台。

这一显著变化并非单一因素导致,而是公司商业模式根本性转变在财务上的直接映射。奥瑞金牺牲了曾经极高的盈利能力,换取了业务规模的扩张和经营风险的分散,同时逐步降低了财务杠杆。最终,一个规模更大、运营更稳健,但盈利能力远逊于以往的新奥瑞金浮出水面。

导致ROE衰退的最核心因素,是公司净利率的持续下滑。这是公司“走出舒适区”的必然结果。为摆脱对单一核心客户(主要为高毛利的三片罐业务)的过度依赖,奥瑞金选择大力投入到竞争更激烈的二片罐市场,服务于啤酒、碳酸饮料等领域的客户。这一战略决策虽然带来了客户的多元化和收入规模的增长,但代价是必须接受二片罐远低于三片罐的微薄利润。

从数据上看,公司的净利率从2015-2016年约15%的水平,近乎腰斩至2024年的5.68%。尤其在2018年,净利率曾跌至2.74%的谷底,直接导致当年的ROE仅有4.08%的低水平。这背后,是公司面对其核心利润来源市场(功能饮料)增长见顶的现实,为寻求持续发展,而不得不进入一个“苦生意”领域。这种增长的质量是值得商榷的,其本质可以看作是以牺牲盈利能力为代价,换取更广阔的生存空间和未来的可能性。

然而,在盈利能力下滑的同时,公司的运营效率却在稳步提升,这是财务数据中为数不多的亮点。总资产周转率,这一衡量公司利用其资产创造销售收入效率的指标,从2017年0.50的低点,持续提升至近三年的0.8以上。这表明公司的运营管理能力是扎实的。在资产规模和业务复杂度大幅增加的背景下,公司依然能高效地运转其庞大的资产组合。

问题在于,其所处的行业和采取的竞争策略,使得这些高效运转的资产只能产生微薄的利润。公司在运营管理上的努力,在很大程度上被行业竞争的残酷性所抵消。

与此同时,公司的财务策略也趋于保守。其权益乘数,即衡量财务杠杆水平的指标,从2016年2.82的高点,持续下降至2024年的1.93。这反映出管理层在主动降低负债水平,使公司财务结构更稳健,降低了经营风险。但这同样意味着,公司也放弃了利用高杠杆来放大利润、提升股东回报的可能性。这种财务上的“去杠杆”与净利率的下滑同步发生,对ROE形成了“双杀”效应。

综合来看,奥瑞金的ROE故事是一个关于“战略转型阵痛”的典型案例。公司通过提升运营效率所做的努力,被其为实现增长而牺牲盈利能力,以及为降低风险而主动去杠杆的负面影响所完全吞噬。未来的股东回报能否重回升势,关键已不在于内部运营的“精打细算”,而在于其正在进行的行业整合,能否从根本上修复行业的盈利生态,为公司夺回失去的议价权。

1.2. 横向对比

将奥瑞金的财务特征与更广阔的商业世界对比,可以清晰地看出,金属包装是一门典型的重资产、低毛利、高度依赖规模效应的制造业,其商业本质决定了它并非一门轻松赚钱的“好”生意。其近年8%-9%的ROE水平,仅略高于无风险利率,对股东资本的吸引力有限。这门生意不存在高资本回报的“魔法”,只能依靠精细的运营管理和巨大的规模来赚取辛苦钱。

与国内主要竞争对手相比,奥瑞金则体现出“规模与客户结构占优,但资产效率偏低、财务杠杆更保守”的经营特点。公司并非行业内运营效率最高的选手,其领先地位更多建立在历史形成的客户壁垒和即将通过并购实现的绝对规模上。

在股东回报(ROE)方面,奥瑞金处于行业中游水平。其2024年8.88%的ROE,显著高于宝钢包装的4.15%,但明显低于昇兴股份的13.02%和软包装龙头永新股份的18.54%。这说明其为股东创造回报的能力在行业内并不出众。

在盈利能力(净利率)上,奥瑞金则相对稳健。其5.68%的净利率与昇兴股份的5.96%基本持平,但远高于宝钢包装的2.30%。这主要得益于公司历史上深度绑定核心客户红牛的高毛利三片罐业务,这部分业务为其提供了区别于其他竞争对手的“利润缓冲垫”。尽管该业务重要性下降,但其存量优势和综合服务能力,使奥瑞金的盈利能力仍强于业务结构更偏标准化的竞争对手。

运营效率(总资产周转率)是奥瑞金与同行对比中最核心的差异点。其0.79的总资产周转率,低于所有主要可比公司,如宝钢包装的0.93和昇兴股份的0.86。这说明奥瑞金的资产相对更“重”,需要投入更多的资产才能产生同等规模的收入。这主要源于其更重的历史资产负担(为服务核心客户建立的大量专用生产线)、更复杂的业务结构(除制罐外还涉足灌装、营销等)以及持续并购带来的待整合资产。

在财务结构(权益乘数)上,奥瑞金比竞争对手更为保守。其1.93的权益乘数,低于宝钢包装的2.10和昇兴股份的2.28。这反映了公司在财务策略上的相对审慎。较低的财务杠杆虽然拉低了ROE的绝对值,但也意味着公司的财务风险低于同行。这可能是管理层在为更大规模的并购和应对核心客户风险时,主动选择的“防御姿态”。

横向对比揭示出,奥瑞金的行业地位并非建立在超群的运营效率之上。它的核心特点是“客户壁垒深厚、规模优势巨大、财务相对稳健”。公司当下的核心战略——发起对中粮包装的收购,也印证了这一判断:当内生的运营效率无法超越对手时,就通过外延并购,从根本上改变行业的竞争格局,将竞争从“比谁跑得快”转变为“由我来定规则”。

2. 利润表

2.1. 收入拆分

(作者注:公司的收入拆分相对简单,单一产品、单一地区、单一渠道。故AI在生产这部分内容的时候,选取了底稿中对“收入按拆分的各维度的商业含义”的讨论,以及其他衍生问题。)

奥瑞金并非主动选择放弃高利润业务,而是被下游客户的市场和产品迭代所“推着走”的,这是一种战略上的必然选择。奥瑞金的核心商业模式是“跟进式”生产布局和“包装名牌”的理念,其生存和发展高度依赖于服务好大型快消品客户。当客户的产品组合和市场策略发生变化时,奥瑞金必须跟进,否则就有被竞争对手取代、失去客户和未来增长空间的风险。

客户之所以越来越多地使用二片罐,背后有多重深层原因。最根本的是饮料类型的物理适配性。二片罐(通常为铝罐)是一整块金属冲压拉伸而成,罐身没有接缝,耐内压性能极好,是啤酒、碳酸饮料这类含有高压气体的饮品的理想包装。而三片罐(通常为马口铁罐)罐身有一条焊接缝,耐内压性相对较弱,更适用于非含气饮料(如红牛、核桃露、凉茶)和食品罐头。

过去十年,中国饮料市场最大的增量之一来自于“啤酒罐化率”的提升。当各大啤酒巨头大规模地用易拉罐取代玻璃瓶时,它们需要的就是二片铝罐。奥瑞金如果想切入这个巨大的市场,服务这些巨头客户,就必须建立二片罐的生产能力。

消费体验和渠道特性也起到了决定性作用。铝制二片罐比马口铁三片罐更轻,不仅降低了下游客户的物流成本,也更方便消费者携带。同时,铝的导热性更好,意味着铝罐饮料在冰箱里冷却得更快,这对于即饮的啤酒和碳酸饮料来说是一个重要的体验优势。此外,二片罐罐身无缝,印刷图案可以360度完整展示,视觉效果更好,有利于在商超货架上吸引消费者。

环保政策和企业社会责任的趋势也推动了这一变化。铝罐是全球公认的可循环再生价值最高的包装容器之一。随着全球对可持续发展的日益重视,大型饮料品牌有很强的动力去选择回收体系更成熟、更环保的铝罐包装,以提升自身的品牌形象。这已经成为一种市场和品牌竞争的“软约束”。

综上所述,奥瑞金投身二片罐业务,不是一个简单的“利润取舍”问题,而是一个关乎生存和发展的战略卡位问题。面对啤酒、碳酸饮料等巨大市场的结构性机会,以及客户因产品特性和市场趋势而产生的需求,奥瑞金别无选择,必须进入这个竞争更激烈、利润更薄的领域,否则就意味着将未来的增长空间拱手让人。

2.2. 收入和利润增长

奥瑞金的收入增长轨迹清晰地划分为两个阶段,背后是公司一次“求生存”式的战略大转型。

第一阶段是2015年至2021年的高速增长期。在这一时期,公司营收从66.6亿元增长至138.9亿元,实现了翻倍。这一增长并非来自原有业务的内生动力,而是公司大力开拓二片罐市场、推动客户多元化的结果。为摆脱对单一核心客户的过度依赖,公司加速向啤酒、碳酸饮料等领域渗透,并通过在2019年收购波尔公司在中国的四家工厂,一举成为二片罐市场的领导者。这次转型是应对生存风险的必然选择。其核心客户中国红牛的商标纠纷在2016年后全面爆发,让公司长期存在的“客户高度集中”风险演变为现实威胁。因此,向低利润的二片罐市场扩张,本质上是一次以牺牲盈利能力为代价,换取收入来源多样化和经营安全性的防御性战略。

第二阶段是2022年至2024年的停滞平台期。近三年来,公司营收增长完全停滞,连续在136-140亿元的平台徘徊,甚至出现了负增长。这表明其依靠“客户多元化”拉动增长的红利期已经结束。下游快消品市场整体需求趋于稳定,而二片罐市场本身是一个竞争激烈的成熟市场,内生性增长空间有限。公司成功地通过战略转型解决了“客户单一”的旧问题,但又立即陷入了“内生增长停滞”的新困境。这解释了为何公司在此时选择发起对中粮包装的收购——当有机增长的路走不通时,就试图通过并购整合来重塑行业格局,从存量市场中获取新的增长动力。

尽管行业景气度确实存在压力,但奥瑞金近三年业绩的停滞甚至下滑,公司自身因素是更主要的原因。与竞争对手相比,奥瑞金近三年的营收表现是行业内最弱的。当竞争对手在2023-2024年已稳住阵脚甚至恢复增长时,奥瑞金是唯一一家连续两年收入下滑的公司。这说明,不能简单地将问题归咎于行业不景气。

公司增长困境的核心症结,根植于其独特的历史和业务结构。最主要的原因是核心客户的“天花板”效应。公司第一大客户(中国红牛)的收入占比常年维持在极高水平,2024年仍高达35.78%。而中国红牛自身已进入成熟期,其增长因法律纠纷和市场竞争加剧而基本停滞。作为与其深度绑定的供应商,当这个“火车头”减速时,奥瑞金的整体增长必然会受到最直接、最沉重的拖累。这是公司“成也萧何,败也萧何”的宿命。

此外,公司的资产运营效率也低于同行。杜邦分析显示,奥瑞金的总资产周转率显著低于宝钢包装和昇兴股份。这意味着奥瑞金需要投入比竞争对手更多的资产,才能产生同等规模的收入。这种相对低效的资产运营,使其在行业整体增速放缓时,通过提升效率来驱动增长的能力弱于同行。这可能源于其更复杂的业务构成和历史上为服务核心客户建立的大量专用性强、改造难度大的三片罐资产。

最后,持续的并购整合也带来了“消化期”的阵痛。公司近年一直处于大规模并购和整合的进程中。这必然会大量牵扯管理层的精力和公司的核心资源,从而可能在短期内削弱对内生性有机增长的关注和投入。这是一种战略取舍。管理层判断,通过并购来重塑行业格局的长期回报,远大于短期内精耕细作带来的有机增长。因此,近年的增长停滞,在某种程度上也是公司为实现更宏大战略目标而主动承受的“机会成本”。

与相对平稳的营收增长不同,公司的归母净利润在过去十年表现出极大的波动性,其“过山车”式的表现主要由两次重大事件驱动。一次是2017-2018年的利润崩盘与2019年的报复性反弹,其核心是中国红牛商标纠纷的集中爆发。市场担忧叠加巨额资产减值损失,导致2018年利润跌至谷底。另一次是2022年利润的大幅下滑与2023年的快速回升,其核心是原材料成本的剧烈波动。2022年铝价高企侵蚀了大量利润,而2023年成本回落又使其恢复。这清晰地反映了公司在产业链中议价能力有限,盈利水平受上游成本影响巨大的现实。

2.3. 毛利

奥瑞金过去十年毛利率的变化,是理解其商业模式和战略选择的钥匙。其核心特征是结构性的、不可逆的持续下滑,背后揭示了公司从一个高利润的“利基市场霸主”向一个低利润的“红海市场整合者”的艰难转型。

从纵向时间轴看,奥瑞金的毛利率变化可清晰地分为三个阶段:2015-2016年的“黄金时代”,毛利率高达34%以上;2017-2019年的平稳下滑期,毛利率从27.6%降至24.3%;以及2020年至今的“坍塌与新常态”期,毛利率骤降至20%以下,并在2022年探底至11.86%后,稳定在15%-16%的新平台。

这一下滑的核心原因,是公司主动进行的“产品结构换血”。根据公司历史数据,其高利润的三片罐饮料罐业务,毛利率曾高达37%-45%。而公司为实现客户多元化、摆脱单一客户风险而大力扩张的二片罐业务,毛利率仅有4%-10%。随着二片罐收入占比的不断提升,公司整体的毛利率被结构性地、永久性地拉低了。值得注意的是,公司自2020年起,在财报中将高、低毛利的业务合并披露,这一会计口径的变更,也从侧面印证了公司盈利能力的结构性“恶化”已成为既定事实。

与同行业竞争对手相比,奥瑞金的毛利率表现出“比上不足,比下有余”的特点。宝钢包装和昇兴股份的毛利率水平,验证了金属包装行业利润微薄的现实。而奥瑞金的毛利率能显著高于它们,并非因为它的二片罐业务比对手更赚钱,而是得益于其独特的经营模式和历史遗产。其至今仍在贡献收入和利润的“高毛利三片罐”业务,像一个“利润压舱石”,拉高了公司整体的平均毛利率。

此外,一个严峻的新问题已经浮现:公司的国际化扩张,在现阶段是一个“赔本赚吆喝”的战略。2024年,公司国外业务的毛利率为-0.09%,不仅没能贡献利润,反而在毛利层面形成亏损,进一步侵蚀了本已大幅下滑的整体盈利能力。

对产品平均价格、成本及销量的分析,进一步揭示了公司在产业链中的弱势地位。公司的产品均价并非稳定增长,而是剧烈波动,其走势与大宗商品价格高度相关。这清晰地表明,其产品价格的调整,主要是对上游原材料成本波动的被动传导,而非自身产品价值的提升。这门生意的本质是“赚取加工费”,公司几乎没有品牌溢价和自主定价权。

公司毛利率的波动,也主要由成本端决定。2022年毛利率的崩盘,正是因为单位成本13.2%的涨幅远超产品均价8.0%的涨幅。而2023年毛利率的修复,则是因为单位成本11.8%的降幅大于均价6.7%的降幅。公司的盈利空间,完全取决于“成本波动”与“价格传导”之间的“时间差”和“幅度差”。

销量数据则验证了公司增长引擎的失速。在经历2020-2021年的高速增长后,公司销量增速已显著放缓,再次证明公司的内生性增长已基本停滞。这也凸显了其推动对中粮包装并购,从外部寻求增量的战略必然性。

奥瑞金的成本结构揭示了其商业模式的另一个核心特征:这是一个被原材料成本“绑架”的生意,且其独特的“跟进式”生产布局导致了规模效应的缺失。可变成本(主要是直接材料)占总成本的比例高达85%-90%,这决定了公司的利润空间对原材料价格异常敏感,而内部挖潜的空间相对有限。

理论上,销量增长能摊薄固定成本。但数据显示,从2019年到2024年,公司金属包装产品销量增长超过42%,然而作为固定成本主要载体的“制造费用”,其单位摊销成本并未下降,反而有所上升。这表明公司在整体层面没有展现出摊薄成本的规模效应。这背后的核心原因,是其“跟进式”的生产布局。奥瑞金的商业模式不是建立一座超大工厂服务全国,而是在全国为核心客户“贴身”建设数十个生产基地。销量增长往往伴随着新工厂的投产,总的固定资产和制造费用也在同步增加,从而抵消了单位固定成本的下降。

2.4. 期间费用

奥瑞金的期间费用分析呈现出一个鲜明的矛盾体:从纵向时间轴看,公司展现了卓越的费用控制能力,费率持续优化;但从横向行业对比看,其费用率却显著高于同行。这背后揭示了,公司独特的“包装+”综合服务商战略,在构筑护城河的同时,也带来了远比竞争对手更沉重的管理和销售成本负担。

与毛利率的持续下滑相反,公司的期间费用率在过去十年中,整体呈现出清晰的优化趋势,这在一定程度上对冲了盈利能力的恶化。销售费用率和管理费用率均已从历史高位显著回落,这是管理上规模效应的体现。随着公司收入规模扩张,后台管理和销售体系的成本并未同比例增长。财务费用率也随着公司主动降低财务杠杆而整体呈下降趋势。

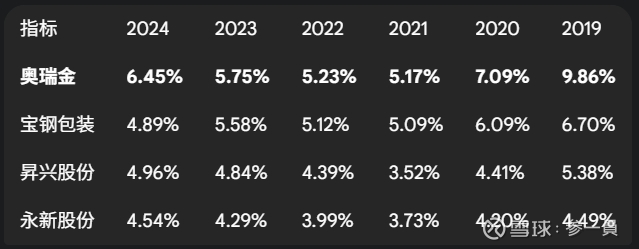

然而,尽管内部管控优秀,但与竞争对手相比,奥瑞金的费用结构明显偏“重”。其销售与管理费用率合计(6.45%)在所有可比公司中是最高的。这并非行业普遍现象,而是由公司独特的经营模式和战略选择决定的。

“共生型”和“贴近式”布局,是这个行业在极端竞争下,为了绑定客户、赚取辛苦钱而不得不采取的“最优解”,尽管它以牺牲生产规模效应为代价。金属罐这种体积大、价值低的产品特性,决定了长途运输在经济上极不划算。因此,“贴近式”生产是整个金属包装行业的标准打法。

但奥瑞金提供的“贴近式”服务,比竞争对手更深、更广、更“重”。它不仅是地理位置的接近,更深度介入客户的新品研发、设计、营销、库存管理等环节。这些增值服务都需要更多、更专业的团队来维护,必然导致更高的销售和管理费用。奥瑞金更高的期间费用,是其差异化战略的“一体两面”。公司主动选择了一条更复杂、更“重”的综合服务商道路,以此来构建区别于纯制造商的竞争壁垒。更高的销售和管理费用,正是为这条护城河所支付的“维护成本”。

(注:费用率合计=销售费用率+管理费用率)

2.5. 利润表小结

奥瑞金的净利润表现,是其“走出黄金时代、被迫战略转型、寻求行业整合”三大发展阶段的直接财务映射。其核心矛盾在于,为化解生存风险而进行的规模扩张,导致了公司盈利能力的结构性、永久性下滑,而管理层通过卓越的费用管控和精明的产业投资,奋力对冲了这一负面影响。

在2016年及以前,公司处于高枕无忧的“印钞机”阶段,深度绑定核心客户中国红牛,享受功能饮料市场爆发的红利,利润表极为“健康”。

2017-2021年,公司进入危机驱动的“失血增长”阶段。核心客户的商标纠纷引发了利润崩盘,而公司为求生大力开拓低毛利的二片罐市场。这一阶段的利润表呈现出典型的“矛盾”特征:毛利率“失血”,营收规模“增长”,同时公司通过费用管控和投资收益奋力“自救”。

2022年至今,公司进入停滞整合的“新常态”。内生性增长基本停滞,净利润完全是多方力量博弈的结果:负面因素是波动的低毛利率,正面因素是持续优化的费用管控和稳定的投资收益。公司净利润的未来,已不再依赖于内生增长,而是完全押注于通过并购中粮包装,从根本上改变行业竞争格局,以期修复毛利率。

3. 资产负债表

3.1. 资产

奥瑞金的资产负债表,是其战略意图最真实的写照。总资产从2015年的104.81亿元增长至2024年的180.93亿元,其结构揭示了公司从一个纯粹的制造商,向“产业运营商+产业投资平台”的复合型角色转型的清晰路径。

最显著的变化是投资类资产的崛起。其规模从2015年的8.21亿元飙升至2024年的32.39亿元,占总资产的比例从7.83%跃升并稳定在18%以上,成为与固投类资产并重的第二大资产。这笔巨大的投资,主要构成为对中粮包装、永新股份等行业内公司的长期股权投资。这表明管理层清醒地认识到,单纯依靠利润微薄的制造业本身,难以实现价值的跃升。因此,公司在做好主业的同时,将资产负-债表作为另一个战场,通过产业投资进行布局。公司的角色已经进化,不再只是牌桌上的“玩家”,也想成为牌桌的“组局者”。

与此同时,庞大的固投类和营运资产,是公司“深度绑定”商业模式必须付出的代价。2024年,固投类资产高达55.59亿元,存货与应收合计也占到收入的33.32%。这并非管理不善,而是其商业模式的必然结果。公司向大客户销售的核心价值是“供应链确定性”,为此它必须重金投入建设新工厂,并自己承担大量的原材料和产成品库存,以及给予下游强势客户更长的账期。本质上,奥瑞金是将客户的资本开支和运营风险,转移到了自己的资产负-债表上,以此构建了强大的客户粘性护城河,代价就是一张“沉重”的资产负-债表。

值得注意的是,公司在2024年末的现金类资产从2023年的12.55亿元激增至36.31亿元。这笔巨额现金并非靠借贷,而是靠公司自身“挣”出来的。现金流量表显示,2024年经营活动产生的现金流量净额高达22.86亿元,几乎是当期净利润的三倍。公司通过加强回款和优化付款节奏,从营运环节“挤”出了大量现金。这表明,在为收购中粮包装做准备的关键时期,管理层展现了强大的营运能力和财务纪律,通过内部挖潜来充实现金储备,以应对即将到来的整合。

3.2. 负债

奥瑞金的负债结构在过去十年发生了深刻的质变,揭示了公司从依赖外部融资的“扩张者”,进化为善用产业链地位的“整合者”的清晰路径。

最核心的变化,是公司融资模式的根本转变:越来越多地使用上游供应商的无息资金来替代昂贵的银行借款。数据显示,有息的金融性负债占总负债的比例已从历史高点显著下降,而无息的经营性应付类负债占比则急剧上升,其绝对金额在十年间增长超过3.7倍。这标志着公司在产业链中的议价能力显著增强。当公司成长为行业龙头、年采购额巨大时,它便获得了向上游供应商转移资金压力的能力。这种“占款经营”的模式,本质上是“用上游供应商当银行”,是一种成本极低且高度灵活的融资方式。

与此同时,金融性负债的变化,清晰地画出了一条“去杠杆”到“再杠杆”的V型轨迹。在经历早期高杠杆扩张后,公司主动进行了战略性的“财务瘦身”,金融性负债占总资产的比例从2016年47.19%的峰值,系统性地下降至2024年的25.34%,资产负债表变得更加安全。这一去杠杆进程在2024年出现逆转,金融性负债的绝对金额有所增加,进一步印证了公司正在开启新一轮的加杠杆周期,其目的正是为收购中粮包装这一重大战略举措提供资金支持。

3.3. 权益

奥瑞金的股东权益在过去十年实现了翻倍以上的强劲增长,总额从2015年的45.12亿元增长至2024年的93.56亿元。其结构演变的核心特征是“经营性权益”成为增长的主导力量。

在48.44亿元的权益总增长中,由历年净利润积累形成的经营性权益(即留存收益)贡献了29.52亿元,占比超过60%。这证明了公司主营业务的强大韧性。即便在毛利率受挤压、市场竞争加剧的环境下,其庞大的业务规模和稳固的客户关系依然能持续不断地创造正向的利润和现金流。这种强大的“内生造血”能力,是公司能够支付稳定股息、偿还巨额债务、并承受战略转型阵痛的根本保障。

金融性权益(股本和资本公积)的增长节点,则与公司的重大战略转型完全吻合,反映了管理层利用资本市场实现战略目标的清晰规划。无论是IPO、可转债还是定向增发,都在关键节点为公司的产业意图提供了外部资源支持。

值得关注的是,经营性权益占比的持续提升,预示着公司未来有能力、也更有可能提高对股东的现金回报力度。随着公司通过并购完成行业整合,其大规模的资本开支高峰期可能将告一段落。届时,这家主业增长趋于稳定的成熟型公司,将面临如何处置其充沛现金和利润的问题。在当前鼓励高分红的背景下,持续增长的经营性权益,为公司未来大幅提升分红比例或进行大规模回购,提供了坚实的财务基础。

3.4. 重点科目

投资类资产:独树一帜的“类控股公司”模式

奥瑞金的“投资”属性是其区别于所有竞争对手的核心特征。2024年,公司的“投资类”资产高达32.39亿元,占总资产的17.90%,而同期主要竞争对手的该项占比不足2%。这清晰地揭示了两者战略路径的根本不同。竞争对手更像“纯粹的制造商”,而奥瑞金则更像一个“类控股公司”或“产业整合平台”。它的资产负-债表一半是自己的工厂,另一半则是对整个产业链的股权布局。

这一模式的形成始于2016年,公司首次大举入股中粮包装,使其投资类资产规模从8.21亿元猛增至35.98亿元。这一笔交易,从根本上改变了公司的商业模式,标志着其战略不再局限于自身的生产经营,而是开始将“产业投资”作为与主业并行的第二条腿。不理解其“产业投资平台”的属性,就无法准确评估其真实的经营表现和战略意图。

固投类资产:从“野蛮扩张”到“精耕细作”

奥瑞金的固投类资产(主要为工厂和设备)在过去十年经历了“大规模扩张”到“存量优化”的清晰转变。虽然公司的资产负-债表因其投资业务而显得“沉重”,但如果单独审视其核心的生产性资产,其运营效率不仅在持续提升,并且已经超越了主要竞争对手。

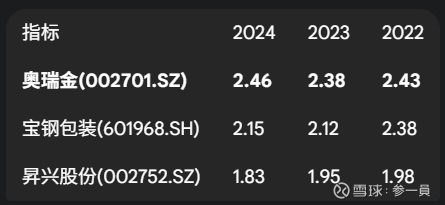

(注:固投类周转率 = 营业收入 / 期末固投类资产)

数据显示,奥瑞金的固投类资产周转率从2017年的低点1.42次,一路提升至2024年的2.46次,创下历史新高,并且效率高于同行。这表明,在核心的生产制造环节,奥瑞金的运营效率已做到行业领先。公司整体总资产周转率的偏低,并非因为工厂开得不好,而是其“制造+投资”双轮驱动战略在资产负-债表上的必然体现。

同时,公司的资本开支重心也在演变。在经历了早期的产能升级和扩张后,公司在2023年正式启动了预算达2.08亿元的“新能源电池精密结构件项目”。这清晰地表明,在主业增长见顶的背景下,管理层已正式启动跨界布局,试图将公司在金属精密制造领域的核心能力,复制到更高成长性的新能源赛道,寻找“第二增长曲线”。

这是一个典型的“高赔率”事件。基于第一性原理,这项跨界的核心逻辑是“核心制造能力的迁移”。公司在冲压、拉伸等精密制造工艺上拥有深厚积累,这与电池结构件的生产有极强的协同性。但最大的障碍在于销售环节,公司需要从零开始建立全新的、面向汽车和电池行业的市场、销售和质量认证体系。综合来看,这次尝试的成功率不高,但一旦成功,其回报将是颠覆性的,可能彻底改变公司的估值逻辑。

存货与应付:产业链中的权力博弈

公司的存货和应付科目,共同揭示了其在产业链中的地位和战略。

一方面,其存货管理效率显著偏低,周转天数长于主要竞争对手。这并非管理不善,而是其“深度绑定+一体化服务”商业模式的必然结果。为了给下游大客户提供“万无一失”的供应链保障,奥瑞金必须扮演“蓄水池”的角色,承担比竞争对手更高的安全库存。

另一方面,公司通过强大的议价能力,成功地将这种高库存的压力转移给了上游。2024年末,公司应付类账款高达25.63亿元,足以覆盖其16.18亿元的全部存货。这再次印证了公司“占款经营”的强势地位,它利用上游供应商的信用,来为自己的高库存模式提供了无息的资金支持。

此外,库存周期分析显示,公司在2024年处于“被动补库存”阶段,销量增速放缓但库存增速较高。这通常预示着企业在未来可能面临一定的经营压力,或将通过降价或减产来消化库存,可能对未来的毛利率和收入产生负面影响。

3.5. 资产负债表小结

奥瑞金的资产负-债表,描绘了一家公司从“借贷扩张的重资产制造商”,向“依靠内生增长和产业链地位进行资本运作的‘产业整合平台’”演进的清晰历史。其资产负-债表的每个科目,都深刻地反映了公司为应对主业增长停滞,而进行的一系列战略选择及其结果。这张表的核心特征是“矛盾的统一”:资产端“沉重”与“高效”并存,负债端“保守”与“激进”共舞。

资产端的核心故事是“双引擎”模式的形成。公司“制造+投资”的双重属性,解释了其看似矛盾的效率指标:核心生产资产运营效率行业顶尖,但庞大的投资类资产拉低了整体周-转率。

负债端则上演了一场“权力转移”。公司成功地从“向银行借钱”转变为“向上游占款”,这是其产业链议价能力增强的最直接体现。在完成财务去风险后,2024年现金和负债的同步增加,则标志着公司为进行终极整合而开启了新一轮的战略性加杠杆周期。

权益端是这一切战略的基石,其增长主要源于强大的“内生造血”能力。正是这种持续、强大的盈利和现金流创造能力,为公司的产业投资和并购整合提供了坚实的资本基础和抵御风险的底气。

综上所述,奥瑞金的资产负-债表讲述了一个教科书式的成熟企业转型故事:当内生增长见顶时,企业通过强化对产业链上下游的控制,同时利用资本运作,来打破天花板、重塑行业格局。

4. 现金流量表

4.1. 经营现金流

奥瑞金的经营现金流表现极为强劲,其赚取“真金白银”的能力远超账面利润,盈利“含金量”极高。无论是近五年还是近十年,公司每实现1元账面净利润,就能对应产生约1.8元至1.9元的经营性现金净流入。这表明公司的利润质量非常扎实,是一家典型的“现金牛”企业。

导致“真钱”远超“账面收益”的最主要、最稳定的因素,是庞大的非付现成本。作为重资产企业,公司每年都有巨额的固定资产折旧和无形资产摊销。这笔费用在计算净利润时被扣除,但并不产生实际的现金流出。在2020-2024这五年间,仅折旧摊销合计就高达25.12亿元,是净利润与经营现金流之间最主要的差异来源。

营运资本的巨大波动,也深刻揭示了公司在产业链中“对上游强势、对下游弱势”的地位,以及其资金管控能力。2024年高达22.86亿元的经营现金流,正是在净利润平平的情况下,公司通过极致的营运资本管理(催收了4.58亿元应收,多占用了3.79亿元应付)实现的。

然而,将2024年的巨额经营现金流简单归因于“强大的资金管控能力”,是不准确的。更深刻的理解是,这是公司在面临其历史上最大一笔并购(收购中粮包装)前,一次目标明确、力度空前的“战略性现金储备”行动,其表现出的强度可能并非公司常态化的营运水平。在此背景下,最大化在手现金成为管理层压倒一切的财务目标。因此,2024年对营运资本的极致压缩,其首要动机并非日常的运营优化,而是一场为“战役”储备“弹药”的“总动员”。

更准确的描述是:2024年的经营现金流,是公司利用其对上游的强势地位,并叠加了年末冲刺和为并购储备现金的强烈动机,所共同实现的一次非典型性的优异表现。这既证明了其潜在的强大资金运作能力,也提醒我们不能将这一年的数据作为其未来现金流的常规预期。

4.2. 投资和融资现金流

公司的投资现金流清晰地揭示了其“资本密集、周期性扩张”的经营特性。其资本支出巨大且存在明显的周期性,在实体扩张(新建工厂)与资本并购(收购同行)两大手段之间交替使用,再次印证了公司“产业运营商 + 产业投资平台”的双重身份。目前来看,这些大规模的资本投入虽然带来了收入规模的增长,但公司的整体盈利能力却被严重稀释,近年投资的回报尚不能判断为正向。

尽管如此,一个重要的匡算结果是,公司的“模拟自由现金流”(经营现金流净额 - 资本开支)持续为正,且近年来呈现爆发式增长。2024年高达19.14亿元的自由现金流,是其强大的“现金牛”属性的极致体现。这表明,即便在持续进行大规模资本投入的情况下,其成熟的业务依然能产生远超投资所需的充沛现金流,为其后续支付股息、偿还债务和进行并购整合提供了坚实的财务基础。

公司的筹资现金流则反映了一个成熟期企业管理其资本结构的典型特征。其筹资活动净额在正负之间大幅波动,清晰地反映了其“借贷-偿还-再借贷”的债务管理周期。贯穿始终的是,在筹资现金流出项目中,“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”是一个持续、稳定且金额巨大的流出项,近五年年均流出高达5.51亿元。这表明回报股东和债权人是公司的首要财务纪律之一,证明公司是一个有意愿、有能力持续回馈资本提供者的成熟企业。

4.3. 现金流量表小结

奥瑞金的现金流量表,是解读其真实经营质量和战略意图的核心文件。它揭示了一家盈利“含金量”极高、财务纪律严明、战略脉络清晰的成熟期企业。公司的核心特征,是其拥有一个极其强大的经营性现金流“引擎”,该引擎的动力足以同时支撑高强度的扩张性投资、持续性的去杠杆以及稳定慷慨的股东回报。

经营活动是公司价值的源头,其强大的“造血”能力源于重资产模式下的巨额折旧和对上游的强势占款。

投资活动则清晰地展现了公司“实体扩张”与“资本并购”双轮驱动的成长路径,尽管投资巨大,但强大的经营现金流依然能够完全覆盖。

筹资活动反映了公司成熟的资本运作策略,完整记录了公司“加杠杆扩张 → 去杠杆优化 → 为新战略再杠杆”的清晰周期,并始终将回报股东和债权人置于重要位置。

综上,奥瑞金的现金流量表描绘了一家堪称“现金牛”的优质制造企业形象:它依靠主业就能赚取远超投资所需的“真钱”,并在此基础上,游刃有余地进行着产业扩张、财务优化和股东回报的资本运作。

5. 长久稳健性?

公司的长久稳健性在过去十年中,经历了“从脆弱到坚实,再到主动拥抱巨大战略风险”的演变。静态来看,公司目前拥有强大的经营性现金流和行业龙头地位,基本盘稳固;但动态来看,为收购中粮包装而进行的巨额财务杠杆,使其在未来2-3年内进入了风险最高、最不稳健的时期。

从静态截面看,奥瑞金当前的稳健性建立在三大基石之上。第一,也是最重要的一点,是其强大的“内生造血”能力。公司的经营现金流净额长期、稳定地两倍于净利润,2024年更是高达22.86亿元。这表明其主营业务是一个能持续不断产生巨额“真金白银”的现金牛,这是公司抵御一切风险的根本保障。

第二,是其已形成的行业龙头地位和多元化的客户基础。公司已从十年前依赖单一客户的脆弱模式,成功转型为服务众多国内外一线品牌的行业领导者,这极大地增强了其经营的稳定性和抗风险能力。

第三,是其对上游供应链的强大掌控力。公司通过巨额采购量,成功地将25.63亿元的应付款变为一种无息的短期融资,这种“占款经营”的能力,为其提供了巨大的财务缓冲和灵活性。

然而,从动态演变看,公司的稳健性并非一成不变。在2016年之前,公司虽然盈利丰厚,但其“单腿走路”的模式使其稳健性极差。在2017-2023年间,公司通过一系列扩张和财务去杠杆,成功化解了这一生存危机,稳健性得到了结构性的提升。

但吊诡的是,公司恰恰是在其经营基本盘最稳固的时刻(2024年),选择主动打破这种稳健,通过收购中粮包装这一“世纪豪赌”,将自身的财务杠杆和经营风险推向了新的顶峰。为完成这次收购,公司不仅将动用其积攒的庞大现金,还将背负新的巨额债务,控股股东极高比例的股权质押也印证了这一点。此外,整合一家体量与自身相当的巨头,其管理、文化和运营风险极高。

综合评价,奥瑞金用十年时间,成功地将一个脆弱的、高利润的“作坊”,打造成了一个基本盘坚实的、中等利润的“工厂”。但管理层并不满足于此。当前的奥瑞金,更像一个已经打造好坚固船体的航海家,正主动选择驶入一场史诗级的风暴之中。其底层的运营稳健性,是其敢于下此赌注的底气;但并购本身带来的巨大不确定性,也使其未来的航程充满了颠簸和倾覆的风险。因此,其长久稳健性在底层得到了加强,但在战略层面,正主动经历着一次严峻的考验。

6. 高效率盈利?

公司的盈利效率在过去十年经历了结构性的、断崖式的下滑。虽然公司在生产运营和费用管控等“战术层面”展现了越来越高的效率,但这些努力完全被“战略层面”进入低利润赛道的决策所吞噬。静态来看,公司已不再是一家高效率盈利的企业;动态来看,其盈利效率在持续恶化后,已进入低位平台期,未来的改善完全依赖于行业格局的重塑。

从静态截面看,奥瑞金的盈利效率乏善可陈。其股东权益回报率(ROE)已从2015年25.08%的顶尖水平,暴跌至2024年8.88%的平庸水平。这背后是净利率的腰斩和财务杠杆的降低。公司每投入一单位的净资产,所能创造的回报已大幅缩水。同时,其整体总资产周转率(0.79次)也低于主要竞争对手,显示其庞大的资产并未高效地转化为收入。

然而,深入分析会发现一个矛盾的现象:公司在运营层面的效率其实非常出色。其核心生产性资产的周转率在行业内处于领先水平,费用管控效率高,现金转化效率也极高。

这揭示了公司盈利效率低下的根本原因:并非“战术无能”,而是“战略选择”的结果。从动态演变看,公司盈利效率的下滑,与其从高毛利的三片罐“舒适区”踏入低毛利的二片罐“红海”的战略转型完全同步。管理层主动选择用盈利空间换取市场规模和客户多元化。运营层面“精打细算”节省下来的每一个钢镚,都远远无法弥补因赛道转换而在毛利率上“大出血”的损失。

同时,公司“制造+投资”的混合模式,决定了其庞大的投资类资产无法直接贡献收入,天然地拉低了整体的资产周转效率。

综合评价,奥瑞金是一家“运营高效的低效盈利”公司。这个看似矛盾的评价,是理解其本质的关键。其管理团队拥有将工厂和费用管理到极致的能力,但这种能力被应用在了一个利润微薄的赛道上。公司已经牺牲了盈利效率,以换取生存空间和行业地位。未来的盈利效率能否提升,已不再取决于内部运营的进一步优化,而完全取决于其并购中粮包装后,能否成功地将整个行业的竞争格局从“红海”变为“蓝海”,从根本上改变游戏的盈利规则。

7. 高质量成长?

公司在过去十年并未实现高质量成长。其成长轨迹是一次典型的、以牺牲盈利能力和股东回报质量为代价的“低质量规模扩张”。静态来看,公司目前已陷入增长停滞;动态来看,其成长质量经历了“从优到劣”的演变,未来的成长则完全寄托于一场高风险的并购整合。

高质量的成长,应是利润、现金流与股东价值同步提升的成长。以此为标准,奥瑞金的表现难言及格。

从静态截面看,公司已无成长性可言。2022-2024年,公司营业收入连续三年停滞不前,销量增长也放缓至低个位数。这表明其依靠内生方式驱动增长的模式已经走到了尽头。

从动态演变看,其上一轮的成长(2017-2021年)质量极低。在此期间,公司营收近乎翻倍,但归母净利润的起点与终点几乎没有增长,这是一次典型的“增收不增利”的空心化增长。增长的代价是毛利率和ROE的大幅下滑。增长的过程,也是公司盈利能力被系统性削弱的过程。由于存在股权融资,公司每股收益的增长长期慢于净利润的增长,股东的单位回报被摊薄。

然而,必须辩证地看待这次“低质量成长”背后的战略意图。这并非管理层的无能,而是一次主动的、甚至是痛苦的战略选择。这次成长的首要目的,并非追求利润最大化,而是解决“客户单一”这一生存级别的巨大风险。从这个角度看,公司成功地用盈利能力的“质”,换回了企业生存所必需的规模和多元化的“量”,完成了“保命”的核心任务。

综合评价,奥瑞金的成长故事,是一部成功的“生存史”,却是一部失败的“价值创造史”。它通过一次低质量的规模扩张,成功地将自己从一个高风险的“独木舟”变成了一艘更安全、更庞大的“货轮”。但如今,这艘货轮已经因为引擎动力不足而漂浮在原地。船长(管理层)已经意识到,仅靠修补旧引擎已无济于事,因此决定通过捆绑另一艘大船(并购中粮),来组成一个庞大的舰队,试图在新的航程中,重新找回高质量成长的方向。这场豪赌的结果,将最终定义公司过去十年成长的真正价值。

8. 财务分析总结

8.1. 一句话总结

公司的长久稳健性:一般,高效率盈利性:较差,高质量成长性:较差。

8.2. 财务分析要点

奥瑞金的财务报表,揭示了一家在成熟行业中,通过一系列大胆甚至痛苦的战略抉择,完成了从“制造商”向“产业资本整合者”转型的复杂历程。其财务核心特征可提炼为以下五点:

首先是盈利能力的结构性“降维”。这是理解公司的首要基本面。公司的股东权益回报率(ROE)已从2015年25.08%的顶尖水平,永久性地迁移至近年9%左右的平庸水平。这并非经营恶化,而是公司为化解生存风险,主动进入低利润率的二片罐市场,以“利润换规模”的战略代价。

其次是强大的“经营现金流引擎”。与疲软的盈利能力形成鲜明反差的是,公司拥有极其强大的“造血”功能。其经营活动现金流净额长期维持在净利润的1.8倍以上。这个强大的现金流引擎,是公司得以持续支付股息、偿还债务并进行大规模资本运作的财务基石。

第三是“制造+投资”的双重身份。公司的资产负债表并非纯粹的制造商。其高达32.39亿元的“投资类”资产与55.59亿元的“固投类”资产并存,使其成为一个“产业运营+资本投资”的混合体。公司的战略不仅在于生产,更在于通过资本布局影响整个行业生态。

第四是产业链“权力”的不对称性。公司在产业链中扮演着双重角色。对下游,它是议价能力较弱的服务者,被迫承担长账期和高库存。对上游,它又是议价能力极强的采购“链主”,通过延长支付周期,将上游供应商作为自己的“无息银行”。

最后,是财务资源全面聚焦于“终局之战”。当前所有的财务指标,都指向一个终点——为收购中粮包装做准备。内生增长的停滞、经营现金流的极限释放、资本开支的放缓,都表明公司已将所有资源动员并聚焦于这次旨在彻底改变行业格局的并购。公司的未来,已不在于现有业务的精耕细作,而在于这场“终局之战”的胜败。

8.3. 投资风险提示

尽管奥瑞金拥有强大的现金流和行业地位,但其财务分析也揭示了多个重大且环环相扣的投资风险。

并购整合与财务杠杆的巨大风险是当前公司面临的最大、最集中的风险。收购中粮包装是一场“蛇吞象”式的豪赌。它将使公司的负债规模和财务杠杆急剧攀升,控股股东极高比例的股权质押已是明确的警示信号。同时,整合两家规模相当、文化各异的行业巨头,其管理难度和文化冲突极高。一旦整合效果不及预期,公司可能陷入“规模不经济”和沉重债务负担的泥潭。

核心客户依赖与法律风险依然存在。虽然公司已努力多元化,但第一大客户(中国红牛)的收入占比在2024年仍高达35.78%。围绕该客户的商标法律纠纷至今悬而未决,这如同一颗“定时炸弹”,始终是公司经营稳定性的重大潜在威胁。

盈利能力脆弱性风险也不容忽视。公司的毛利率已降至16%左右的低位,且对原材料成本极其敏感。2022年因原材料涨价导致的利润大幅下滑,已充分暴露其议价能力不足、无法完全传导成本压力的脆弱性。

“成长性”落空风险同样巨大。公司的内生性增长已经停滞。其未来的成长故事,几乎完全建立在“成功整合中粮包装、提升行业集中度、获得定价权”这一剧本之上。如果并购后的协同效应迟迟不能兑现,公司估值逻辑将面临崩塌风险。

最后,重资产减值风险始终存在。公司拥有高达55.59亿元的庞大固投类资产。2018年因客户风险而计提5.58亿元巨额资产减值的历史,是这一风险最深刻的教训。在消费趋势快速变化的背景下,这些专用性强的生产线存在再次发生大规模减值的风险。

—————————————————

免责声明:本文仅供信息交流,不构成任何投资建议。据此操作,风险自担。文中的“好坏”评价,仅从投资视角出发,感谢每一家公司为社会发展做出的贡献。

AI方法论:输入万字级结构化Prompt,使用ChatGPT、Gemini、Claude等最新模型,通过多轮对话生成原始分析文本,再用大模型精炼总结。

关注并留言:你想了解的上市公司。

请在我的主页获取更多上市公司的万字解析、财报解析。