财报解析 | 海大集团:极致运营效率构筑的隐形壁垒

长久稳健性:较好,高效率盈利性:较好,高质量成长性:较好。

—————————————————

感谢这位朋友的留言,今天是命题作文。

悬赏(本周开通悬赏再次失败,之后补上):

1、找出文章内的幻觉(AI编造的内容)

2、对文章提出好建议

3、友好讨论和有逻辑的批评

$海大集团(SZ002311)$ $新希望(SZ000876)$ $粤海饲料(SZ001313)$

#大盘3800点,你踏空了吗?# #社保基金最新持仓曝光# #白马股#

—————————————————

ChatGPT+Gemini透视财报背后的故事:海大集团

长久稳健性:较好,高效率盈利性:较好,高质量成长性:较好。

财务分析要点简述:海大集团展现了卓越的盈利质量与“造血”能力,其经营现金流远超净利润,并已进入创造巨额自由现金流的阶段。公司通过极致的营运资本效率,特别是对上下游资金的占用与管理,构筑了核心护城河。其成长模式高度依赖内生,资金被聚焦于投向国内外产能网络,形成了一种稳健的“重资产”扩张模式。在行业逆风期,其财务表现凸显了穿越周期的稳健性,而深植于运营的成本费用优势则是其持续领先的关键。

—————————————————

1. 股东权益回报率(ROE)分析

1.1. 构成及变化

海大集团的股东权益回报率(ROE)在过去十年间展现出优秀的稳定性,其核心驱动力经历了一次深刻的演变。分析显示,公司已从早期依赖“高周转”的模式,逐步过渡到“高周转”与“盈利能力”平衡驱动的阶段。然而,资产周转效率的持续下滑,是理解其未来发展时需要关注的一个核心变化。

从数据上看,总资产周转率呈现出最显著的长期趋势。该指标从2015年的3.23次/年持续下降至2024年的2.47次/年。这种下降并非源于经营效率的恶化,而是公司高速扩张战略下的必然结果。在过去十年中,公司的总资产规模增长了近五倍,远超同期营业收入的增长速度。大量资本被投向国内外新建产能,这些重资产项目在投产初期,自然会拉低整体的资产周转效率。

这一现象背后的深层原因,是公司正处在“以投资换份额”的关键战略扩张期。尤其是在海外市场和下游养殖业务上的重度布局,标志着公司正从一个区域性龙头向全国乃至全球性龙头迈进。在这一阶段,牺牲短期的周转率以换取更广阔的长期市场空间,是一种理性的战略选择。

与周转率下滑相对应的是,净利率成为影响ROE的核心弹性因素。数据显示,净利率在2.11%至4.72%的区间内波动,其波动曲线与ROE的走势高度同步。例如,2021年和2023年ROE的两次低谷,均是由净利率的大幅下滑所直接导致。这背后反映了上游原料成本和下游养殖景气度形成的“双周期”挤压,是整个农牧行业共同面对的经营环境。

海大集团的价值恰恰在于,即使在利润被极度压缩的年份,例如2021年净利率仅为2.11%,其ROE依然能维持在11%以上的水平。这显示出公司通过优化的产品结构、深入的技术服务和严格的成本管控,具备了平滑周期波动的强大能力。

同时,公司的权益乘数(财务杠杆)呈现稳中有升的态势,从2015年的1.61上升至近年来的2.0左右。这表明公司更多地利用了财务杠杆来支撑其规模扩张。在公司极少进行股权融资的背景下,债务成为支持高速扩张的必然选择。在总资产周转率下降的趋势下,适度提升杠杆是维持高ROE水平的必要手段。只要公司的经营现金流保持健康、债务结构合理,这种杠杆的提升就是战略性的,而非风险性的。

1.2. 横向对比

将海大集团的ROE与全球商业世界及同行业对手进行对比,可以更清晰地看到其经营质量和商业模式的独特性。结论是,饲料行业本身是一门依赖极致运营效率的“辛苦”生意,而海大集团凭借其更强的盈利能力和卓越的周期管理能力,在同行中实现了显著领先。

与广阔的商业世界相比,饲料行业展现出典型的“高周转、低利润率”的制造业模式。其ROE构成与大型零售企业或制造商相似,而与高利润率的科技或医药行业形成鲜明对比。这说明饲料生意的本质是规模经济和运营效率的比拼,而非品牌溢价或技术垄断。这是一个附加值较低、竞争激烈且深受周期影响的行业。然而,对于能够将效率做到极致的龙头企业而言,凭借穿越周期的能力可以获得稳定且可观的回报。海大集团长期维持15%-20%的ROE水平,证明了它正是这个行业中的优胜者。

与同行业对手的对比,更能凸显海大集团的优势。盈利能力,即净利率,是其与竞争对手最核心的差异点。2024年,海大集团的净利率为4.08%,遥遥领先于所有可比公司,而新希望几乎不盈利,粤海饲料则处于亏损状态。这种差异直接反映了各公司业务结构的优劣和风险控制能力的差距。新希望与大北农深受其重资产养猪业务在周期低谷期的拖累,导致巨额亏损;粤海饲料虽聚焦水产料,但在行业下行时也未能有效抵御冲击。

这背后更深层的原因在于,海大集团“水产料基本盘+轻资产养殖”的独特业务模式优势尽显。高毛利的水产料业务为公司提供了稳定的利润“安全垫”,而轻资产的养殖模式则使其在猪周期下行时,成功规避了重资产减值可能带来的巨大损失。

在运营效率方面,海大集团的总资产周转率(2.47次/年)是新希望(0.83次/年)的近3倍,同样显著高于其他对手。这再次体现了其“轻资产”模式的优越性。竞争对手庞大的养殖场等固定资产严重拖累了其整体的资产周转效率。海大集团则将资本更多地投向了周转更快的饲料、种苗等核心环节,并将重资产的养殖环节通过“公司+农户”的模式实现社会化,这是其经营智慧的核心体现。

在财务杠杆方面,海大集团的权益乘数(1.92)是所有可比公司中最低的,表明其财务结构最为稳健。新希望的权益乘数则高达3.23,显示其在周期底部承担着巨大的财务风险。海大集团在实现最高ROE的同时,却使用了最低的杠杆,这进一步凸显了其卓越的经营质量。

2. 利润表分析

2.1. 收入拆分

海大集团的收入结构在过去十年间经历了一场深刻的战略性变革,清晰地反映了公司从核心业务出发,向产业链上下游延伸的演变路径。以“实质重于形式”的原则审视,公司财报中的业务分部揭示了其战略的成功转型和增长动力的切换。

饲料业务是公司的基本盘和现金牛。这项业务的实质是为养殖户提供标准化的工业制成品,是公司触达海量客户、实现规模经济和建立品牌的基础。作为公司的绝对主干,其收入占比常年稳定在80%左右。在过去十年中,该业务收入保持了稳健增长,仅在2024年因市场价格因素轻微下滑4.95%。饲料业务的毛利率在8%-12%之间波动,是公司最主要的利润来源,但其利润占比已从2015年的超过90%下降至2024年的68.56%,这反映了新业务的崛起。

农产品销售业务,实质上是公司的第二增长曲线——养殖业务。这部分收入并非来自对外采购农产品再销售,而是公司通过其独特的“轻资产”模式自己养殖的生猪、对虾等产品直接对外销售的收入。它代表了公司从“服务养殖”到“亲自养殖”的战略延伸,旨在获取产业链下游更高的附加值。该板块是公司增长最快的业务,收入从2015年的3.35亿元飙升至2024年的188.26亿元,收入占比从1.31%大幅提升至16.43%。其毛利率呈现典型的养殖周期性,波动极大,但它已成长为公司第二大利润贡献点。

微生态制剂,即公司的动保产品业务,可以被视为公司的技术核心和利润放大器。其实质是依托公司强大的研发能力,生产和销售高技术壁垒、高毛利的动物保健品。它既是独立的产品,也越来越多地被融入饲料,成为“功能性饲料”的核心成分,是公司“技术服务”模式的关键抓手。该业务收入规模不大,占比稳定在1%左右,但其毛利率极高且稳定,常年维持在50%上下,是利润结构中的“高价值”部分,其利润贡献占比远超收入占比。

原料贸易业务的实质是公司核心采购能力的对外变现。凭借在采购端的巨大规模和专业研究能力,公司曾将富余的采购能力用于第三方贸易以获取利润。然而,这项业务呈现出清晰的战略性收缩趋势,其收入占比从2015年的近19%大幅下降至2024年的3%。毛利率极低,对公司整体利润贡献微乎其微。

十年间的业务结构数据,清晰地展示了一场深刻的战略变革。公司大幅收缩了低毛利的原料贸易业务,同时将资源和重心全力投入到高风险、高回报的下游养殖业务。这表明海大集团已经成功地从一个“利用采购优势做贸易”的公司,转型为一个“深入产业链下游做生产”的农牧巨头,其业务重心更加聚焦于产业链的价值创造,而非简单的商品流通。

从地区维度拆分,公司的收入结构同样勾勒出一条清晰的战略扩张路径。华南片区作为公司的发源地和传统优势区域,常年是收入和利润的绝对支柱,2024年其收入占比高达58.81%。该区域的毛利率通常也是国内最高的,反映了公司在水产料等高毛利产品上的深厚根基。华中、华东、华北等片区则是公司实现全国化布局的主要增长来源,但其毛利率普遍低于华南地区。

海外市场是公司目前成长性最强的板块。海外收入增速常年维持在高位,在2024年国内市场普遍疲软的背景下,依然实现了31.13%的强劲增长。更关键的是,其盈利能力最强,毛利率持续高于国内所有地区,其利润贡献占比已超过收入占比,成为名副其实的“价值增长引擎”。

公司的销售模式以“直销+买断式经销”为主。规模化客户更多走直销,而极其分散的养殖户则由经销商网络承接。这是由饲料行业客户分散、重服务、重时效的特性决定的必要结构。买断制降低了公司的应收风险,而庞大的经销商和服务网络则是其技术服务落地、触达终端客户的关键。公司的财务指标也印证了这一点:客户集中度极低(前五大客户占比仅2.33%),应收账款周转天数极短。

2.2. 收入增长

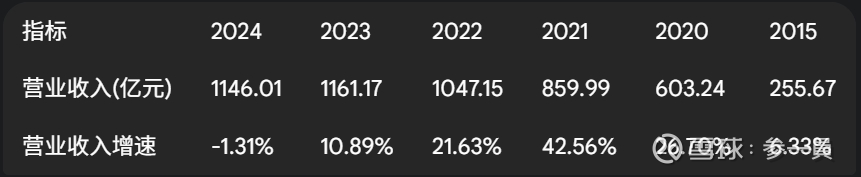

海大集团的营业收入在过去九年间实现了高速增长,从2015年的255.67亿元增至2024年的1,146.01亿元,年复合增长率高达18.14%。但其增长并非线性,呈现出清晰的阶段性特征。2019至2021年,在产能布局与产品线扩张的驱动下,公司收入进入加速增长期。2022至2023年延续了增长势头,但在2024年出现了-1.31%的小幅回调。

2024年收入的轻微回落,背后是“量增价跌”的结构性分化。数据显示,公司当年的饲料销量创下历史新高,达到2,652万吨,显示其市场份额和渗透率在持续提升。然而,受上游大宗原料价格下跌和行业竞争的影响,饲料的平均销售单价出现下滑,从而导致总收入承压。这种收入对原料价格高度“顺周转”的特征,是理解公司短期收入波动的关键。在原料通缩期,收入弹性往往劣于份额弹性。

从地区结构看,海外业务成为对冲国内市场波动的最强引擎。2024年,在华南、华中、华北三大国内主力市场收入均出现下滑的背景下,海外市场收入实现了31.13%的强劲增长,其收入占比从9.42%提升至12.51%。这种区域分散化有效降低了公司总收入对单一市场(特别是国内猪周期)的依赖,增强了收入的韧性。

横向对比更能凸显海大集团收入的稳健性。2024年,在同行业可比公司收入普遍出现双位数大幅下滑的背景下(新希望-27.27%,粤海饲料-13.97%),海大集团仅录得-1.31%的微降,显著跑赢行业。这背后是其产品和区域结构的优势。竞争对手对猪禽料和国内市场的依赖度更高,受行业下行和养殖户自配料比例提升的冲击更大。而海大集团则依托其高占比的水产料业务和快速增长的海外市场,展现出更强的抗压能力。

2.3. 毛利

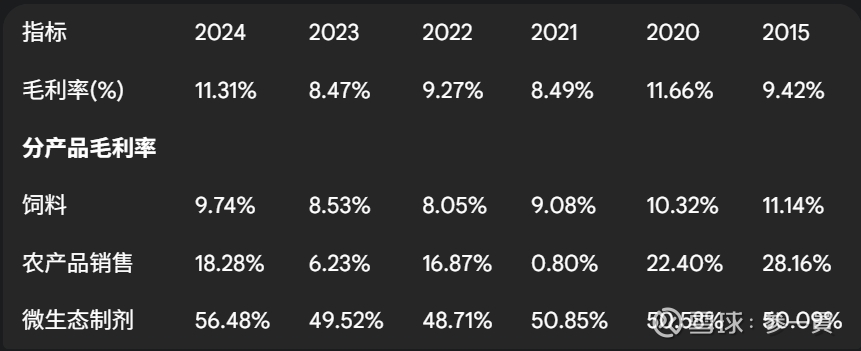

2024年,海大集团的毛利率实现了显著修复,是当年利润表现的核心驱动因素。这一改善主要源于“成本驱动+结构优化”,体现了公司强大的成本传导能力和供应链管理水平,而非简单的提价能力。

公司整体毛利率在2024年达到11.31%,较2023年的8.47%提升了2.84个百分点,接近2020年11.66%的历史高位。经过测算分解,此次毛利率的提升中,约2.63个百分点来自于各业务板块自身毛利率的改善(价格/成本效应),另外约0.20个百分点来自于高毛利业务占比提升带来的结构性效应。

从业务板块看,农产品销售(养殖)业务的毛利率从6.23%跃升至18.28%,是整体毛利率改善的最大单点贡献。核心的饲料业务毛利率也从8.53%提升至9.74%,虽然仍属薄利,但改善明确。高毛利的微生态制剂业务毛利率也进一步提升。从地区看,海外市场毛利率高达13.38%,显著高于国内所有片区,而国内的华南根据地市场毛利率也实现了强劲修复。

毛利率改善的直接原因,是2024年主要大宗原料价格的显著下行。例如,玉米价格同比下跌超过14%,豆粕价格也从高位大幅回落。公司成功地将成本端的下降传导至利润端。更深层次的原因在于,公司饲料成本中原材料占比极高(超过95%),其盈利能力高度依赖对大宗商品的管理。凭借规模化采购、精准的配方优化技术和供应链管理能力,公司掌握了“成本传导速度”和“降价不伤毛利”的主动权。

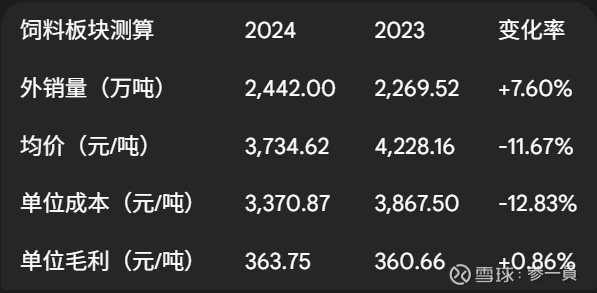

通过对饲料业务的量价成本拆分,可以更清晰地看到这一过程。测算显示,2024年公司饲料外销均价下降了11.67%,但单位成本下降了12.83%。成本下降的幅度大于售价下降的幅度,使得单位毛利不降反升,毛利率也随之走高。这清晰地表明,毛利率的上行主要由成本端驱动,而非公司拥有强大的提价权。在行业价格中枢下移的背景下,公司主动跟随原料降价,通过提升产品性价比来扩张市场份额,这体现的是强大的成本传导能力和市场竞争力。

公司的成本结构进一步佐证了这一点。其营业成本极度由原料驱动。在核心的饲料板块,2024年材料成本占比高达95.41%,而人工与制造费用合计仅占4.17%。这意味着,毛利率的主要波动源于原材料价格,而非固定成本的摊薄。规模效应更多地体现在采购议价和期间费用端,在生产成本端的作用相对有限。

横向对比看,海大集团的毛利率处于行业中位偏上水平,其优势主要来自高毛利的饲料业务(特别是水产料)和海外业务的组合,而非绝对的毛利水平。例如,大北农因其动物保健等高毛利业务占比较高,整体毛利率高于海大。但若单看饲料板块,海大9.74%的毛利率显著高于新希望的4.90%,这体现了其在产品、服务、采购和配方能力上的综合优势。

2.4. 期间费用

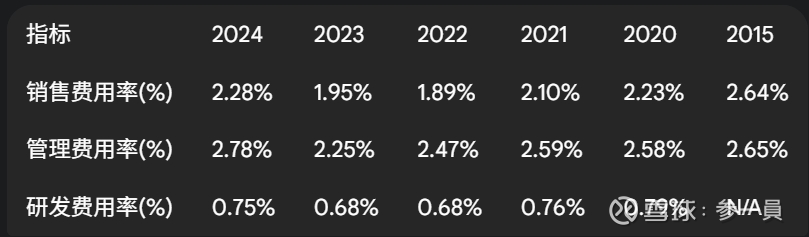

海大集团的期间费用结构,清晰地反映了其“以服务换市场,以管理要效率,以研发筑壁垒”的独特战略路径。各项费用总额随公司规模扩张而自然增长,但费用率的变化则揭示了其经营效率的提升和战略重心的转移。与同行对比,其费用结构的差异,是其独特经营模式和卓越管理效率的直接证明。

销售费用总额从2015年的6.74亿元增长至2024年的26.08亿元,但销售费用率在2019年后出现显著优化,从3.3%左右的中枢下降至2.0%-2.3%的区间。总额的增长是业务扩张、服务团队扩大的直接结果,而费率的优化则说明公司庞大的服务网络已产生规模效应。随着收入基数的快速扩大,单位收入所需分摊的销售费用被稀释,证明其“服务换市场”的模式在规模化后效率更高。

管理费用总额随公司规模扩大而稳定增长,但费用率长期稳定在2.2%-2.8%的窄幅区间内。这表明公司的后台管理体系成熟,管控能力强。管理成本与公司规模的扩张基本保持同步,没有出现因管理失控导致的效率低下问题,体现了卓越的运营基本功。

研发费用总额从2018年的3.09亿元迅猛增长至2024年的8.60亿元,而研发费用率则稳定维持在0.7%-0.9%的水平。这反映了公司将研发视为核心驱动力的长期战略定力。公司没有因为短期利润波动而削减研发,而是将其作为一项与收入规模挂钩的持续性战略投资,用以构筑技术壁垒。

与同行相比,海大集团的费用结构差异显著。其较高的销售费用率是战略选择的体现。海大坚持“产品+服务”一体化,其庞大的技术服务团队是巨大的成本中心,必然推高销售费用。其销售费用率高于新希望,证明了其服务模式更“重”,但低于同样强调技术服务的大北农,则反映出海大在管理这个庞大网络时具备更高的运营效率和规模优势。

最引人注目的是管理费用率。海大2.78%的管理费用率在四家可比公司中最低。这并非行业特点,而是海大在经营层面的显著优势。在规模远超粤海、业务复杂度不亚于新希望和大北农的情况下,海大维持了最低的管理费用率,这直接指向其更高效的组织架构、更强的成本管控能力和更优的规模效应,是公司“内功”深厚的有力证明。

2.5. 其他科目

在主营业务之外,利润表中的其他科目虽然金额相对较小,但同样能揭示公司的经营特质与潜在风险。分析显示,海大集团的利润主要由主营业务驱动,非经营性科目的影响小且波动,显示出公司战略高度聚焦。然而,持续增长的信用减值损失揭示了公司在高速扩张中面临的挑战,而显著低于法定税率的所得税则是公司净利润的一个结构性优势。

所得税费用则是公司一个结构性的利润“放大器”。公司的实际所得税率远低于25%的法定税率。以2024年为例,实际税率仅为13.3%。这是农牧行业普遍享有的税收优惠政策所致。这个结构性优势极大地提升了公司的净利润水平和ROE,是其盈利能力强于其他行业公司的重要原因之一。

2.6. 利润表小结

海大集团的净利润表现,是其“服务驱动份额,规模驱动效率”的商业飞轮成功运转的最终结果。这张利润表清晰地展示了公司如何在一个竞争激烈、附加值不高的传统行业中,通过独特的战略和卓越的运营,创造出远超同行的盈利能力。

在收入端,公司增长的核心驱动力是销量与市场份额的持续提升,而非依赖价格上涨。尤其在2024年,面对上游原料价格下行和行业竞争加剧,公司采取了“价跌量增”的策略。凭借海外业务和优势水产品类的强劲表现,成功对冲了国内市场的周期性疲软,展现出强大的收入韧性。

在毛利端,公司盈利能力的基石是卓越的成本管控,而非市场定价权。2024年毛利率的显著修复,主要源于原料成本下降的幅度超过了产品售价的降幅。这背后是公司凭借全球集中采购的规模优势、领先的配方技术(实现低成本原料替代)以及高毛利的海外与水产业务结构,实现了优于同行的成本传导和利润保护。

在费用端,公司实现了战略性投入与极致效率的完美平衡。较高的销售费用率是其“服务换市场”模式的必要投资,是驱动销量增长的关键引擎。而这份投入之所以可持续,得益于其行业领先的低管理费用率,这反映了公司卓越的运营效率和规模效应。

在其他科目方面,则揭示了公司的结构性优势与扩张中的风险。一方面,远低于25%的实际所得税率,为公司提供了结构性的利润“放大器”。另一方面,持续攀升的信用减值损失,是公司在高速扩张中渠道下沉和客户结构变化的代价,是未来需要密切关注的核心风险点。

综上所述,海大集团的净利润是以牺牲部分短期资产周转率为代价,通过服务投入换取市场份额,再利用规模效应和卓越管理压低成本费用,并受益于税收优势的系统性成果。其商业模式的核心在于穿越周期,稳定地将份额优势转化为盈利优势。

3. 资产负债表分析

3.1. 资产

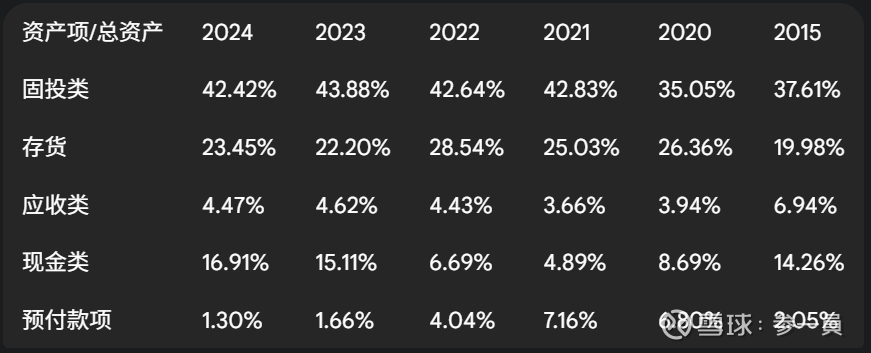

海大集团的资产结构呈现出典型的“重生产服务网络 + 极致营运资本效率”的特征。这张资产负债表清晰地反映了公司的核心商业逻辑:将资本集中投向能构建长期壁垒的生产网络和供应链(重资产),同时通过强大的渠道控制力和服务价值,极限压缩下游资金占用,实现高效的现金循环,为重资产的持续扩张提供源源不断的血液。

截至2024年末,公司总资产达到481.41亿元,其中,支撑规模化生产与服务的固投类资产(固定资产、在建工程等)和作为供应链缓冲的存货是两大支柱,分别占总资产的42.42%和23.45%。与此形成鲜明对比的是,应收类资产的占比被控制在4.47%的极低水平,而现金类资产的占比则显著增强至16.91%。

从纵向演变来看,公司的资产结构见证了其战略转型。固投类资产的占比从过去的30%区间逐步提升并稳定在42%以上,标志着公司已完成向重资产、网络化运营模式的转型。存货占比则在20%-28%的区间内随周期波动,反映了公司在扩张过程中对安全库存的动态管理。

一个关键的战略调整信号体现在预付款项上。该项占总资产的比重从2021年7.16%的高点断崖式下降至2024年的1.30%。这背后是公司采购策略随原料周期的敏捷切换。在2021年原料价格上涨周期中,公司通过预付款锁价来对冲成本风险。而当2022-2024年原料价格转入下行通道,公司迅速将策略切换为减少预付、增加现货和安全库存。这种成熟、专业的供应链管理能力是其核心竞争力之一。

与同行对比,海大集团的资产配置策略优势更加凸显。其固定资产强度与新希望、大北农等一体化巨头相当,支撑了其全国化、全产业链的战略定位。存货强度为四家最高,这并非被动积压,而是在水产业务季节性强、海外供应链链条长、原料周期波动大的背景下,为保障交付、平抑成本而采取的主动库存缓冲策略。

最引人注目的是应收质量。海大集团4.47%的应收类资产占比,显著优于同赛道的竞争对手粤海饲料(23.99%)。这并非简单的管理水平差异,而是商业模式优越性的最直接体现。其根本原因在于,海大通过“产品+服务”的组合为客户创造了更高的确定性价值,使得经销商和养殖户愿意接受更苛刻的现款现货或短账期交易。低应收是其服务价值的货币化体现,是其商业模式护城河的结果。

此外,海大集团的投资类资产占比为四家最低,与新希望和大北农热衷于金融或股权投资形成鲜明对比,表明海大将几乎全部资源都投入到了主营业务的再生产中,战略高度聚焦。这种“攻守兼备”的资产配置结构,使其在扩张中既有锐度,又有韧性。

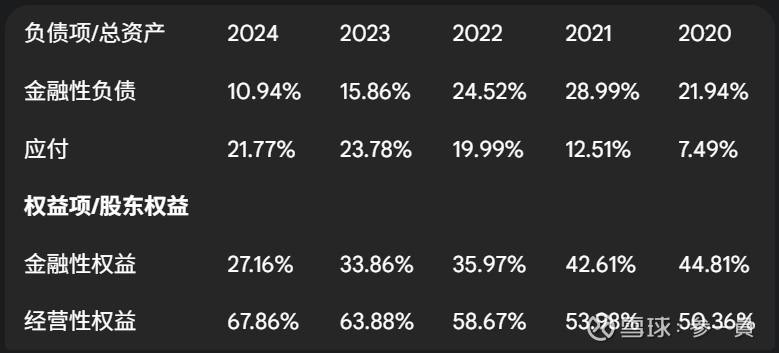

3.2. 负债和权益

海大集团的负债和权益结构在过去十年发生了根本性的转变,清晰地表明其增长几乎完全由内生利润驱动,而非依赖外部股权融资。公司成功地从依赖“金融性负债”转向了依赖“经营性负债”,这体现了其产业链地位的显著增强和财务风险的系统性降低。

负债结构上演了一场“大挪移”。代表有息负债的金融性负债,占总资产的比重从2021年29%的高点大幅降至2024年的10.94%。与此同时,代表无息占用上下游资金的应付类负债,占总资产的比重则从2020年的7.49%飙升至2024年的21.77%。绝对金额上看,应付类负债十年间增长了惊人的15倍。

这种结构转变的背后,是海大集团凭借其巨大的采购规模和渠道优势,将行业地位转化为了实际的资金优势。公司能够大规模、长期地占用上游供应商的货款,这本质上是一种成本极低的供应链金融。近两年金融性负债的快速下降,则表明公司在经营现金流充裕后,主动偿还了大量有息借款,优化了资本结构,降低了财务费用和风险敞口。

与同行对比,海大集团独特的负债结构是其核心竞争力的体现。公司以最低的金融杠杆和最强的供应链融资能力,支撑起了高效的运营。其对有息负债的依赖度(10.94%)远低于新希望(52.08%)和大北农(39.57%)等一体化巨头。这直接导致了海大更低的财务费用和更强的抗风险能力,尤其是在行业下行周期,高额的利息支出是压垮很多企业的最后一根稻草。

在权益端,公司的权益结构清晰地表明其是一家典型的价值创造型公司。由留存利润和盈余公积构成的“经营性权益”,占股东权益总额的比重从2015年的42.20%一路飙升至2024年的67.86%,成为绝对主导。而由股本和资本公积构成的“金融性权益”,占比则从57.50%大幅萎缩至27.16%。

这一升一降的背后,是一个清晰的故事:海大没有通过频繁增发股票(稀释股东权益)来为扩张“输血”,而是依靠主营业务创造的丰厚利润进行再投资,实现了滚雪球式的内生增长。股东的财富增值主要来源于公司自身价值的提升,而非新股东的投入。横向对比看,海大67.86%的经营性权益占比,遥遥领先于所有可比公司,其内生增长能力在行业内无出其右。

3.3. 资产负债表历史

海大集团的资产负债表演变史,是一部教科书级的产业龙头成长史。其发展路径清晰地分为两个阶段。第一阶段(2015-2020)是“资本驱动的扩张期”,公司依赖外部融资和内生盈利共同搭建起发展的骨架。第二阶段(2020-2024)则是“内生驱动的收获期”,公司转为依靠自身强大的盈利能力和产业链议价能力,实现了更高质量的增长和系统性的财务去风险。

从资金来源看,在2015至2020年的扩张期,公司总资产增加了193.42亿元。资金来源相对均衡:经营性权益(累积利润)贡献最大(占比28%),其次是金融性负债(有息借款,占比26%)和金融性权益(股权融资,占比20%)。此阶段,公司需要借助外部资本的力量来支撑其快速扩张。

然而,在2020至2024年的收获期,公司总资产增加了206.14亿元,资金来源的结构发生了根本性转变。经营性权益(占比46%)和应付账款(占比41%)成为绝对主力,两者合计贡献了87%的资金来源。更关键的是,金融性负债的贡献为负(-4%),表明公司在此期间净偿还了大量有息债务。这清晰地勾勒出一条从“借钱发展”到“用盈利和供应商的钱发展”的路径。

从资金去处看,公司的资源投放高度聚焦。在2015至2020年的打基础阶段,资产增长主要投向固投类(占比34%)和存货(占比29%),用于建设早期的产能网络和保障供应链。而在2020至2024年的建壁垒阶段,资产增长的一半以上(52%)都投向了固投类,显示公司在加速构建更深、更广的国内外生产服务网络,构筑规模壁垒。同时,现金类资产成为第二大去处(28%),表明公司已进入“日进斗金”的阶段,盈利产生的现金远超投资所需。

与同行的对比,更能凸显海大集团发展模式在可持续性和财务健康度上的碾压性优势。在2020-2024年这个完整的行业周期中,海大上演的是“盈利驱动、主动降杠杆”的良性循环。以新希望为例,其同期的资产增长几乎完全由金融性负债(贡献占比高达274%)驱动,而经营性权益因巨额亏损,贡献为负128%。这揭示了两者发展模式的根本差异:海大是用经营赚来的钱和占用供应商的钱去扩张,越扩张,财务越稳健;而部分同行则是用借来的钱去支撑扩张,一旦主业遭遇周期性亏损,财务风险便急剧放大。

结论是,海大独特的“轻资产养殖+重资产饲料服务网络”的业务组合,以及其在渠道和供应链上的强大控制力,共同造就了这张远比同行更健康、更具韧性的资产负债表。

3.4. 重点科目

深入剖析资产负债表中的几个关键科目,可以更具体地理解海大集团的运营模式和竞争优势。其中,应收与应付账款、存货以及固投类资产,是理解其商业逻辑的三个核心窗口。

应收与应付账款共同揭示了公司在产业链中的强势地位和极致的资金效率。一方面,公司的应收账款周转天数始终稳定在6-8天的极低水平,2024年为6.57天,远优于同赛道的竞争对手。这背后是其“产品+服务”模式创造的强客户粘性,使其能够执行严格的“现款现货”或短账期政策。更值得注意的是,2024年公司的预收款项(22.55亿元)规模已与应收类资产(21.53亿元)相当,这意味着公司的下游业务实现了“零资金占用”,从客户处预收的现金足以覆盖其授予其他客户的信用账期。

另一方面,公司的应付账款周转天数则从过去的10-15天大幅延长至2024年的33.17天。这不是简单的“付款变慢”,而是公司系统性地将应付账款转变为一个核心的无息融资工具。2024年,公司从上游供应商净融入了约985亿元的资金,这笔巨额的“浮存金”是支撑其进行重资产扩张和保持财务稳健的关键。

存货管理则体现了公司的运营韧性与战略灵活性。2024年,公司存货以原材料(56.06%)和消耗性生物资产(30.44%)为主,成品占比低,这与公司“以销定产”、短生产周期的模式相符。存货周转天数为37.59天,效率领先于同行。2024年,在原材料价格中枢下行的背景下,公司原材料库存显著增加,这既有“便宜时补库”的策略性考量,也反映了其养殖业务规模扩张带来的在养生物资产的自然增加。

固投类资产的变化则反映了公司“重资产但不过度”的扩张节奏。2024年,固投类资产达204.23亿元,占总资产的比重为42.42%,过去四年该占比基本稳定在42%-44%的区间,说明公司的扩张与业务发展保持着同步,并未出现资产占比失控。2024年末,在建工程余额大幅下降,显示大量项目已竣工转固,公司的资本开支周期已从“大规模建设”转向“投产消化”阶段。这种“自建+租赁”并举的模式,既保证了核心区域的长期产能,又保持了外延布局的灵活性,是其在下行周期中仍能保持盈利的资产结构基础。

3.5. 资产负债表小结

海大集团的资产负债表堪称一部教科书级的产业龙头成长史,完美展现了其“内生增长+极致运营”的商业模式闭环,以及从高速扩张到高质量发展的进化路径。

资产端是公司的“进攻”矛头。公司将绝大部分资源,如固投类资产(占比42.42%)和存货(占比23.45%),战略性地投入到构建庞大的国内外生产服务网络和供应链缓冲体系上。这种以规模和交付可靠性为核心的投入,为其构筑了深厚的物理壁垒。

负债和权益端则是驱动扩张的“燃料”。与众不同的是,其资金并非主要来自银行(金融性负债占比仅10.94%)或股东增发(金融性权益占比持续萎缩)。相反,它源于两个强大的内生引擎:一是自身卓越的盈利能力,过去十年经营性权益增长近7倍,贡献了37%的资产增长;二是对产业链的绝对议价能力,通过大规模占用上游供应商资金进行无息融资,贡献了36%的资产增长。

营运资本管理是连接攻防两端的“变速箱”。公司实现了极致的现金循环效率。在下游端,通过强大的服务价值实现了“零资金占用”,应收类资产占比仅4.47%,且规模与预收款项相当。在上游端,则通过拉长账期,净融入了数百亿的供应链资金,为扩张提供了源源不断的弹药。

综上所述,海大集团以“重资产”的形态构建护城河,却以“轻资金”的方式驱动增长。其资产负债表展现了高度的健康度、风险可控性和强大的内生动力,这是其能够穿越周期、持续创造价值的核心保障。

4. 现金流量表分析

4.1. 经营现金流

海大集团的经营现金流状况极为出色,其强大的“造血”能力远超账面利润,是其商业模式优越性的最终验证。分析显示,公司不仅能将利润高效地转化为现金,更能从营运资本中“挤”出现金,为其持续扩张提供了最坚实的保障。

一个核心的数据是,在过去十年(2015-2024)间,公司累积的经营现金流净额高达354.34亿元,而同期的累积净利润为221.36亿元。经营现金流是净利润的1.6倍。这多出来的132.98亿元“超额现金”,主要来自于对营运资本的卓越管理。

归因分析显示,在这部分超额现金中,约58%来自于营运资本的贡献,背后是公司强大的产业链地位。约39%来自于折旧摊销等非现金成本,这是成长型制造企业的正常特征。与一般制造企业主要靠折旧实现“现金流>净利润”不同,海大集团超过一半的超额现金来自于其对营运资本的主动掌控能力,这是一种可持续的经营能力。

细分项的趋势洞察也印证了这一点。应付项目的变动是公司经营现金流的最大“秘密武器”。自2018年起,应付项目的增加持续为公司贡献巨额的正向现金流,近三年(2022-2024)合计贡献了89.25亿元。这清晰地表明,拉长对上游供应商的账期,已成为公司核心的、战略性的融资手段。与此同时,应收项目对现金流的影响极小,再次验证了公司极致的应收管理能力。

与同行的横向对比,更能凸显海大集团卓越的现金“造血”能力。在最近三年的行业下行周期中,当所有主要竞争对手都录得累积亏损时,海大集团依然创造了近百亿的净利润,并将其转化为了2.75倍的经营现金流。这无可辩驳地证明了其商业模式的韧性和盈利质量的含金量。海大之所以能在现金流上完胜对手,根源在于其将产业地位转化为了金融优势:利用下游客户对其产品和服务的依赖,实现了现金销售;同时利用其作为全球最大采购商之一的地位,实现了赊账采购。

4.2. 投资和融资现金流

海大集团的投资和筹资现金流,清晰地勾勒出一家高度聚焦主业、以内部扩张为核心、财务纪律严明的成长型企业的画像。公司已经越过了一个关键的财务拐点,从一个“资本消耗者”进化为一台强大的“现金创造机器”。

公司的投资现金流在过去十年持续为巨额负数,表明其长期处于净投资状态。资本性支出是投资流出的绝对主力,十年间从4.79亿元增长至31.37亿元,峰值在2022年高达50.02亿元。这些投入高度集中于实体经营,主要用于国内外新建产能,而非外延并购,显示公司的成长路径是内生性的有机增长。这些高强度的投资,成功地换来了营业收入和归母净利润的数倍增长,历史上的资本配置是高效且成功的。

通过“经营现金流净额 - 资本性支出”匡算的模拟自由现金流显示,公司已经越过了一个关键的拐点。在2020-2021年的投资高峰期,公司的自由现金流为负,呈现典型的“失血”状态。但从2022年开始,公司转为持续创造巨额的正向自由现金流。这表明其成熟业务产生的强大现金流,已经足以覆盖其依然庞大的扩张性资本开支,并有大量盈余。

公司的筹资现金流则反映了其强大的内生造血能力。自2021年起,随着经营规模和盈利能力的提升,公司的筹资现金流转为持续、大规模的净流出。近三年(2022-2024),公司累计净偿还了101.93亿元的债务及利息。这表明公司的主营业务已进入一个良性循环:产生的强劲现金流,不仅足以覆盖其扩张性投资,还有大量盈余用于偿还债务、降低杠杆和回报股东。

与同行的对比,更凸显了海大集团在行业下行周期中的“避风港”属性。当竞争对手因经营困难而被迫“断臂求生”或挣扎于资金链时,海大集团则从容地主动优化资本结构,将财务风险降至最低。例如,新希望近三年的大规模筹资净流出,本质上是在金融机构压力下被迫变卖资产、收缩战线以偿还债务的“去杠杆”行为。而海大集团则是在持续盈利、自由现金流为正的背景下,主动偿还债务以降低财务费用,是一种战略性的财务优化。

4.3. 现金流量表小结

海大集团的现金流量表,清晰地描绘了一家卓越企业从“高速扩张”到“价值收获”的进化史,展现了一条清晰的价值创造路径:用经营的“活钱”支撑扩张,待到规模效应形成后,再用更丰沛的现金流降杠杆、增回报。

首先,公司的经营活动赚到了远超账面利润的“真钱”。过去十年,其累积经营现金流净额是累积净利润的1.6倍。这强大的“造血”能力,主要源于其对营运资本的极致管理,特别是通过占用上游供应商资金获得了巨额的无息融资,将产业地位成功转化为了金融优势。

其次,赚到的钱足以支撑其雄心勃勃的扩张,并且绰绰有余。公司的投资活动显示,其花费主要用于主动的、内生性的扩张投资,即大规模新建国内外产能。关键的转折点发生在2022年,自此公司的经营现金流开始持续、大幅地覆盖其庞大的资本开支,产生了巨额的正向自由现金流,近三年累计超过160亿元。

最后,充裕的自由现金流被明智地用于“强身健体”和“回馈股东”。筹资活动现金流在近三年持续为巨额净流出,表明公司正主动用经营赚来的钱大规模偿还有息债务,优化资本结构,降低财务风险。在清偿债务之后,剩余的资金则用于持续增长的股东分红和股份回购,实现了再投资与股东回报的良性平衡。

5. 长久稳健性?

公司的长久稳健性呈现出一种动态的“攻守易形”特征。从财务结构看,其稳健性在持续增强,但从运营模式看,其重资产的特性也带来了新的考验。综合评价,公司的长久稳健性为“较好”。

从“防守”的角度看,公司的财务结构稳健性实现了显著的增强。最核心的证据是,公司成功地实现了结构性去杠杆。代表有息负债的“金融性负债”,占总资产的比重从2021年28.99%的高点,快速下降至2024年的10.94%。取而代之的是,公司通过强大的产业链地位,利用无息的“经营性负债”(主要是应付账款)为扩张提供资金。这种负债结构的优化,极大地降低了公司的财务风险和利息负担。

同时,公司充沛的“内生血液”是其稳健性的基石。经营现金流连续多年为正,并且已经进入持续创造正向自由现金流的阶段。这表明公司已经摆脱了对外部融资的依赖,能够依靠自身造血能力支持扩张和去杠杆。从静态的资产负债表来看,公司的财务风险极低。

然而,从“进攻”的角度看,公司的运营模式正变得越来越“重”,这给其稳健性带来了新的挑战。“固投类”资产占总资产的比重已稳定在42%以上,一个庞大的国内外生产服务网络已经形成。这种重资产模式带来了高额的折旧和刚性费用,放大了公司的经营杠杆。

2024年,公司营业收入同比下滑1.31%,首次出现了“刹车”的信号。这背后揭示了一个核心的矛盾:公司用财务上的“轻”(低有息负债),换取了运营上的“重”(高固定资产)。未来,如果收入的增长无法有效覆盖重资产带来的高昂运营成本,其盈利的稳定性将面临严峻的考验。公司的未来将更加依赖于其维持市场份额和推动收入增长的能力。

综合评价,公司通过优化负债结构,显著提升了其财务稳健性,为其抵御外部冲击提供了坚实的“安全垫”。但其业务扩张所带来的重资产模式,使其对未来收入增长的依赖性越来越高。考虑到当前国内市场增长的放缓和海外扩张的不确定性,其长久稳健性被评为“较好”更为客观。

6. 高效率盈利?

公司已经实现了“较好”的高效率盈利,其资本回报效率在2024年出现了显著的拐点式改善。这种效率的提升主要由卓越的成本费用管控和营运资本效率驱动,但资产周转效率的持续下滑是其核心的制约因素。

通过对资本回报率(ROCE)的近似匡算,可以清晰地看到效率拐点的出现。2024年,公司的ROCE约为12.40%,而在此前的2022年和2023年,该指标分别约为7.63%和8.02%。ROCE从7%-8%的平台跃升至12%以上,与股东权益回报率(ROE)的修复同步,表明公司的资本回报效率确实实现了显著的改善。

对这种效率提升的来源进行拆解,可以发现其核心驱动力来自于“利润端”,而非“周转端”。ROCE的提升,主要源于利润表的优化。一方面,原料成本下降及公司优秀的成本传导能力,使得毛利率得到修复;另一方面,财务费用随着有息负}^债的减少而下降,直接增厚了营业利润,提升了利润表的产出效率。

然而,资产周转效率仍然是公司的短板。总资产周转率近年来持续下滑,从2015年的3.23次/年下降至2024年的2.47次/年。这表明,虽然公司的成本和资金管理效率极高,但其将庞大的重资产(主要是固投类资产)转化为收入的效率仍处于下滑通道中。这是其盈利效率无法被评为“很好”的核心制约因素。

营运资本管理是公司效率的“调节器”。公司通过极致压缩应收账款、战略性地运用应付账款,极大地加快了现金的循环速度。这种在营运资本环节创造出的高效率,在一定程度上对冲了重资产带来的周转率下滑影响,为整体盈利效率提供了有力支撑。

综合来看,公司在成本、费用和营运资本这些“软实力”环节的效率已经做到了行业顶尖水平。但其盈利效率的“硬实力”,即重资产的周转效率,仍有待提升。当前效率的改善更多是周期性因素(原料成本下降)和财务结构优化的结果,而非根本性的周转提速。因此,将其高效率盈利性评为“较好”是恰当的。

7. 高质量成长?

公司已经构建了一套能够支持高质量成长的核心商业体系,但近期的增长失速使其成长性面临考验。因此,将其高质量成长性评为“较好”更为审慎。

“高质量成长”需要同时满足“增长性”和“高质量”两个维度。从“高质量”的角度看,公司的特征非常显著,其成长具备了高质量的核心要素。

首先,公司的成长是盈利性的。其增长伴随着持续的高ROE和正向净利润,即便在行业低谷期也未曾出现亏损,盈利质量远超同行。这表明其增长并非以牺牲利润为代价。

其次,公司的成长是内生性的。其发展几乎完全由经营性权益(留存利润)和经营性负债(供应链融资)驱动,极少稀释股东权益。这说明公司的成长主要依靠自身造血,而非外部输血。

最后,公司的成长具备扎实的现金基础。其经营现金流持续充沛,并且已经进入自由现金流为正的阶段。这为未来的持续投资和股东回报提供了坚实的保障。

然而,从“增长性”的角度看,公司在近期遭遇了瓶颈。最核心的问题是,2024年公司营业收入同比下滑了1.31%。无论其背后的原因是什么(主要是产品吨价下降),对于一家成长型公司而言,顶线收入的停滞是无法忽视的危险信号,它直接挑战了成长故事的连续性。

公司未来的增长高度依赖于海外市场的扩张和国内市场份额的进一步提升。这两者都面临着激烈的竞争和不确定性。特别是被寄予厚望的海外业务,虽然当前增速很快,但也伴随着更高的地缘政治、汇率和管理风险,其成功的可持续性仍有待验证。

综合评价,公司已经成功构建了一套非常优秀的、能够支持高质量成长的商业体系和财务基础。然而,“成长”本身在当前时点出现了停滞。一个没有实现顶线增长的企业,其成长质量需要被打上一个问号。在公司的营业收入重回增长轨道并得到持续验证之前,将其高质量成长性评为“较好”,是一种更为客观和审慎的判断。

8. 财务分析总结

8.1. 一句话总结

海大集团的财务报表展现了一家卓越的产业龙头如何通过“内生增长+极致运营”的闭环,在一个传统行业中构建深厚护城河并实现穿越周期的价值创造。

8.2. 财务分析要点

综合来看,海大集团的财务状况呈现出五个最核心的要点,这些要点共同构成了其投资价值的基础。

首先是其卓越的盈利质量与“造血”能力。公司不仅长期维持着15%-20%的优秀股东权益回报率(ROE),更关键的是其经营现金流远超净利润,近五年是净利润的1.82倍,并且已经进入持续创造巨额自由现金流的阶段。这表明公司的盈利“含金量”极高,其成长是能够真正产生现金的健康成长。

其次是其极致的营运资本效率,这是公司的核心护城河。公司通过强大的渠道控制力将应收账款周转天数压缩至6-7天,同时利用其规模优势将应付账款周转天数延长至33天以上。这一收一付之间形成的巨大资金浮存,是其成本最低、最稳定的融资来源,也是其区别于所有竞争对手的最核心优势。

第三是其内生驱动的重资产扩张模式。公司的成长路径高度依赖内生,资产负债表的扩张基本由“累积利润+供应链融资”驱动,而非依赖外部股权融资。资金被高度聚焦地投向构建国内外产能网络,这是一种稳健且聚焦主业的“重资产”扩张模式。

第四是其穿越周期的财务稳健性。在行业下行周期中,当同行普遍陷入亏损、现金流紧张、被迫“债务驱动”时,海大集团依然能保持盈利和健康的现金流,并主动偿还有息负债、优化资本结构。其财务表现在行业逆风期的表现,是对其稳健性的最佳证明。

最后是其深植于运营的成本费用优势。公司在维持战略性销售服务投入的同时,将管理费用率控制在行业最低水平,显示了卓越的运营效率和规模效应。在成本端,其利用规模和技术优势,使得成本传导极为高效,甚至能在“降价”的同时实现“毛利率提升”,这种能力在制造业中尤为难得。

8.3. 投资风险提示

尽管海大集团展现出卓越的财务状况和经营能力,但投资者仍需关注其面临的潜在风险。

宏观周期风险依然是最大的挑战。尽管海大展现了超凡的平滑周期能力,但其本质上无法摆脱“上游原料价格”和“下游养殖景气”的双重周期影响。任何极端、长期的原料价格上涨或养殖行业萧条,仍会对其盈利能力构成实质性的压力。

“资产变重”带来了经营杠杆风险。公司为构筑壁垒而进行的重资产扩张,导致固投类资产占比持续提升。这意味着折旧等固定成本逐年增加,对产能利用率和运营效率提出了更高要求。一旦未来收入增速放缓,高企的固定成本将侵蚀利润,导致资本回报率下滑。

海外扩张存在不确定性。海外业务是公司未来成长的核心看点,但同样也是最大的风险来源。不同国家的政治、经济、法律及市场竞争环境差异巨大,国内的成功经验未必能完全复制。海外业务的拓展存在显著的执行风险、汇率风险和管理半径过长带来的失控风险。

信用风险的隐忧值得警惕。尽管公司的应收周转天数极短,但信用减值损失的绝对额增长远超收入增速,这是一个需要高度关注的信号。它可能表明,为了在下沉市场或新区域抢占份额,公司在信用政策上有所放松,这可能成为未来侵蚀利润的“蚁穴”。

最后,战略性库存是一把“双刃剑”。将高库存作为平抑成本的战略工具,是建立在对原料周期精准判断的基础上的。一旦对周期判断失误,在价格高点过度备货,将面临巨大的存货跌价损失风险,可能对单季度的利润造成巨大冲击。

—————————————————

免责声明:本文仅供信息交流,不构成任何投资建议。据此操作,风险自担。文中的“好坏”评价,仅从投资视角出发,感谢每一家公司为社会发展做出的贡献。

AI方法论:输入万字级结构化Prompt,使用ChatGPT、Gemini、Claude等最新模型,通过多轮对话生成原始分析文本,再用大模型精炼总结。

关注并留言:你想了解的上市公司。非白马、非医疗行业的A股上市公司优先。

请在我的主页获取更多上市公司的万字解析、财报解析。