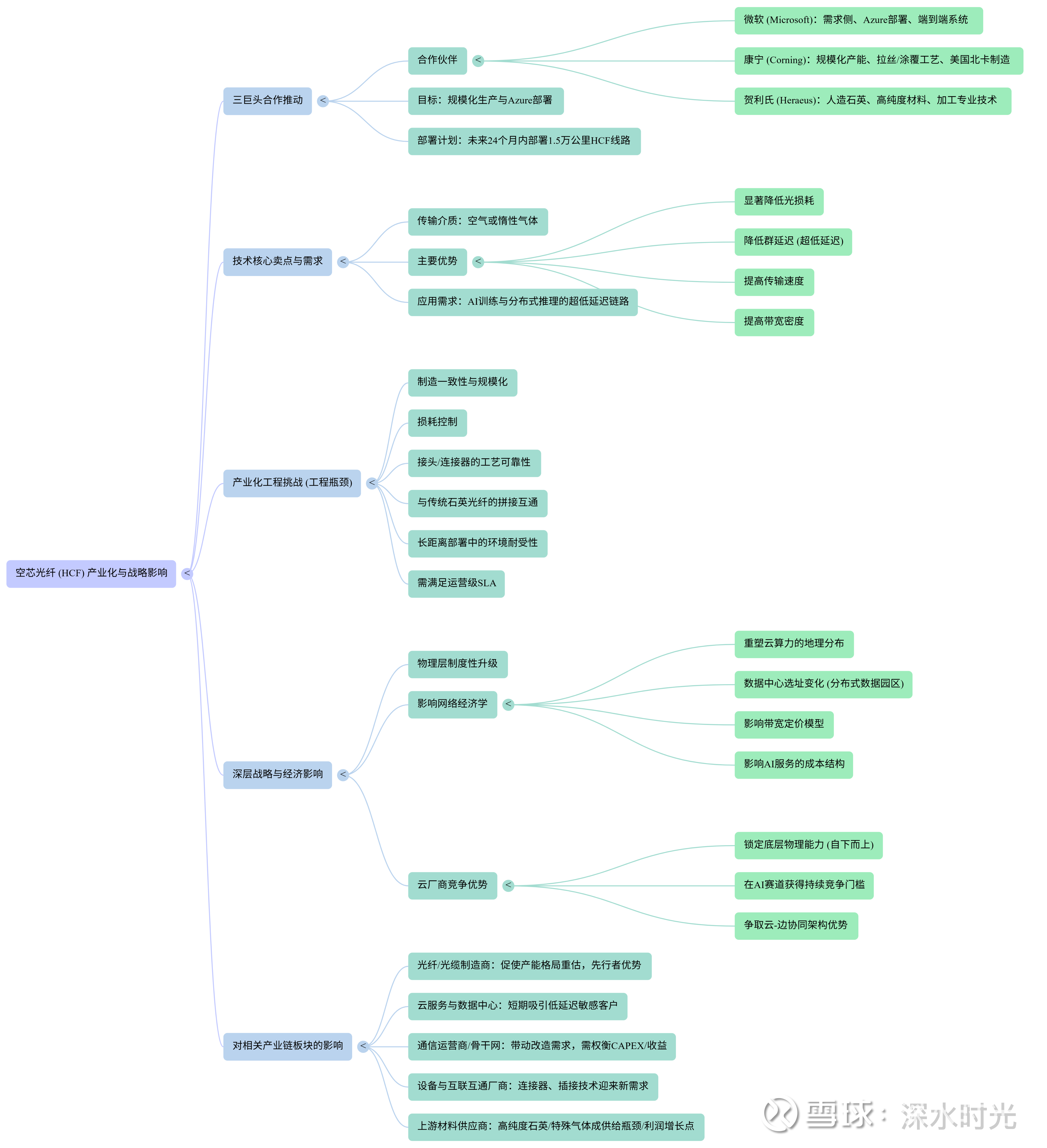

三巨头聚首空芯光纤:微软+康宁+贺利氏——把“光的速度”变成可量产的工程题

微软宣布与康宁(Corning)和贺利氏(Heraeus)合作,推动空芯光纤(Hollow-Core Fiber, HCF)规模化生产并部署于Azure网络,以支撑AI与高性能计算对低延迟、大带宽的刚性需求。康宁利用其美国北卡制造能力,贺利氏提供人造石英与加工专业技术,微软负责端到端系统与与现有石英光纤的互操作性。此前微软已宣布在未来24个月内于Azure部署1.5万公里HCF线路的计划。 表层思考(浅层) 空芯光纤的技术卖点——通过空气(或惰性气体)传输光信号,从而显著降低光损耗与群延迟、并提高传输速度与带宽密度——被视为解决AI训练与分布式推理对超低延迟链路需求的“物理层”方案。微软找来了康宁与贺利氏两家在玻璃、石英与光纤制造链条上极具产能与工艺积累的伙伴,表明这次不再是学术样片式的Proof-of-Concept,而是面向量产的产业级部署。短期看,这是一次技术—产能—市场三角的联动宣布,能迅速提升业界对HCF商业化路径的信心与话题度。 中层思考(中等深度) 如果把问题放到“从实验室走向光缆厂车间”的工程链上,挑战马上更明显:HCF在制造一致性、损耗控制、接头/连接器的工艺可靠性、与传统石英光纤的拼接与互通、以及在长距离部署中的环境耐受性等方面,都必须满足运营级SLA(service level agreement)。康宁与贺利氏的加入正是为了覆盖这些“从0到1”的工程瓶颈:康宁提供规模化产能与成熟的拉丝/涂覆工艺,贺利氏贡献高纯度石英材料与加工能力,而微软提供需求侧的标准化接口与大规模部署场景验证。若三方能把这些环节闭环,HCF将由“高成本的研究品”转为“高价值的工程商品”。 深层思考(深度) 从产业链与网络架构角度,这是光通信物理层的一次制度性升级:网络延迟与抖动不只是链路问题,它会放大到应用层(比如大模型分布式训练的同步等待、远端实时推理的用户体验)。微软在Azure层面率先推动HCF,并与制造端深度捆绑,实际上是在通过“自下而上”的方式锁定低层物理能力,从而为未来的云-边协同与超大规模AI工作负载争取架构优势。长期看,这样的纵向整合会重塑“谁掌握网络物理能力”这一战略资源的归属:拥有底层传输优势的云厂商在性能敏感的AI赛道上会获得持续的竞争门槛。 本质思考(最深层) 这不是单纯的“更快一点”的工程改进,而是关于“云算力的地理分布与算力经济学” 的根本性调整。若HCF使跨区域超低延迟成为常态,云服务商可重新设计分布式训练策略、增加异地同步效率、降低对超级节点的过度集中依赖;这会影响数据中心选址(靠低延迟线路连接成链的分布式数据园区更值钱)、影响带宽定价模型、并最终影响到AI服务的成本结构与产品形态。换言之,光纤到了“再设计网络经济学”的节点。 对相关板块的影响(原因与逻辑推理) 光纤与光缆制造商:康宁的产能扩展示范会促使全球光纤产能格局重估,具备HCF制造工艺的企业将处于上风;但制造门槛高、前期资本支出大,行业或将出现“先行者优势”。 云服务与数据中心:Azure若率先规模化部署,将获得AI推理/训练场景的成本与体验优势,短期可能吸引对低延迟敏感的企业客户。其它云厂商要么自研要么寻求类似供应链合作以维持竞合。 通信运营商与骨干网:HCF的落地会带动骨干网改造需求,但投资回收周期与现有资产折旧的博弈会影响部署速度;运营商需要权衡 CAPEX/收益与对既有客户影响。 设备与互联互通厂商:连接器、放大器、插接技术、接头损耗控制等周边设备供应商将迎来新需求,且标准化程度将决定获益者。 上游材料供应商:高纯度石英、人造石英与特殊气体供应会成为供给瓶颈或利润增长点(贺利氏角色凸显)。 博弈论视角:动态多方博弈 玩家:微软(需求与部署端)、康宁/贺利氏(制造端)、其他云服务商/运营商(潜在追随或对抗者)、设备与材料供应商(上游),监管与标准组织(规则制定者)。 策略集合:微软可选择“内部主导+外包制造”策略以快速铺网;康宁/贺利氏在“专注供货并兼顾开放标准”与“绑定微软定制化高溢价路线”之间权衡;其他云商选择“跟进投资”或“多供应商策略”。 动态演化:若微软-康宁-贺利氏合作快速验证商业模型并形成规模效应,追随者成本将显著上升,行业会走向“先行者优势”均衡;若制造一致性或成本未能被有效控制,则市场可能回归谨慎等待的均衡。信息透明度(实测损耗、成本曲线)将决定各方是否主动投入。 技术上从“光学实验室”走到“全球干线”是条艰难的产业化之路。微软此次把微软的需求侧标准、康宁的规模化制造和贺利氏的材料能力捆绑在一起,试图把HCF从实验室级技术升级为运营级物理基础设施;如果成功,未来几年内它不仅会改写低延迟通信的物理层面,也会重新调整云计算与AI竞赛的地理与成本版图。