海洋经济高质量发展首提海洋碳汇

$雪迪龙(SZ002658)$ $吉鑫科技(SH601218)$ $东方海洋(SZ002086)$

![[红包] [红包]](//assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_85.png?v=1) 划重点:

划重点:

会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。要加强海湾经济发展规划研究,有序推进沿海港口群优化整合。要加强海洋生态环境保护,接续实施重点海域综合治理,积极推进海域分层立体利用,探索开展海洋碳汇核算。要深度参与全球海洋治理,加强全球海洋科研调查、防灾减灾、蓝色经济合作。

![]() 本次文件提到的顺序梳理下:

本次文件提到的顺序梳理下:

1、海上风电

2、远洋捕捞

3、海洋碳汇(首提)

![[红包] [红包]](//assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_85.png?v=1) 探索开展海洋碳汇的重要意义:

探索开展海洋碳汇的重要意义:

1、资源潜力:万亿级碳库待开发

生态碳汇基础:海洋占地球表面积的71%,储存了全球93%的二氧化碳,年吸收量达人类排放量的30%。红树林、盐沼、海草床等典型蓝碳生态系统单位面积固碳效率是陆地森林的10倍,我国拥有126-308万吨/年的理论碳汇量。

渔业碳汇增量:我国海水养殖贝藻类年碳移除量超120万吨,相当于造林50万公顷。2025年连江完成全国首宗渔业碳汇交易,深圳贝类碳汇拍卖溢价率达105%(164元/吨),验证市场化可行性。

2、交易市场:政策驱动下的增长极

国内试点突破:湛江红树林(5880吨)、宁波湿地等地方性交易先行,海南国际碳交中心探索跨境蓝碳交易。全国碳市场第二个履约周期成交量增长47%,配额价格突破100元/吨,为海洋碳汇提供价格锚定。

国际规则机遇:欧盟MRV法规强制要求船舶碳排放监测,催生20亿元监测设备需求。IMO碳定价协议推动航运碳交易,我国企业可通过SDM机制对接国际自愿市场。

3、技术应用:百亿级监测服务市场

核算体系标准化:自然资源部发布《海洋碳汇核算方法》,雪迪龙等企业开发船舶在线监测系统(SCS-900M),实现碳数据可测量、可核查。

数字化管理需求:5G、遥感技术推动碳汇监测精度提升,未来海洋碳封存监测系统市场年增速预计超15%,涵盖装备制造、数据服务等环。

总结:当前海洋碳汇面临CCER制度缺位、产权界定模糊等问题,但随《碳排放权交易管理暂行条例》实施及蓝碳金融创新(如碳质押贷款),预计2035年我国海洋碳汇潜力将达41.2亿吨/年,带动万亿级产业链。

随着全球碳排放权交易市场的不断深入建设,海洋蓝碳的价值愈发凸显,其在碳汇交易中的潜力巨大,有望撬动万亿市场。从全球范围来看,越来越多的国家和地区开始关注并投入到海洋蓝碳项目的开发与研究中,力求在这片新兴的碳汇领域抢占先机。

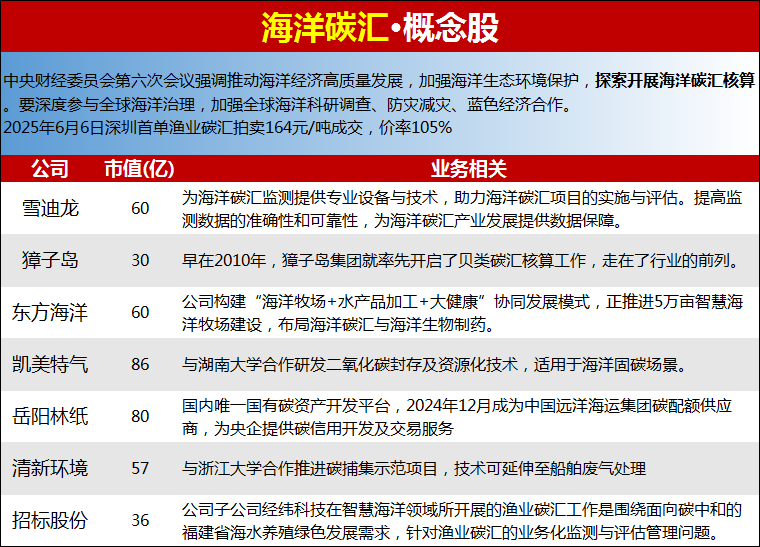

![[红包] [红包]](//assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_85.png?v=1) 海洋碳汇核心上市公司:

海洋碳汇核心上市公司:

![]() 海洋碳汇之雪迪龙:

海洋碳汇之雪迪龙:

首先,雪迪龙通过子公司中计碳汇开发了船舶碳排放在线监测系统(SCS-900M),已成功试运行。该系统可精准计量船舶碳排放数据,满足欧盟2025年强制法规要求,为海洋碳汇交易提供底层数据支撑,潜在市场规模约20亿元。

其次,公司现有碳账户管理平台技术可迁移至海洋碳汇场景。该平台已在火电、钢铁行业实现碳资产化管理,未来可扩展至港口、海上风电等蓝碳领域,助力碳信用开发。

最后,政策驱动带来明确机遇。海南国际碳交中心已启动蓝碳交易,叠加《船舶制造业绿色发展行动纲要》对碳足迹管理的强制要求,雪迪龙的监测技术和数据服务能力有望在海洋碳汇价值链中占据关键环节。