跨境支付行业相关标的(SWIFT、VISA、PayPal)概览

本文主要介绍了跨境支付行业介绍了行业核心基础设施(SWIFT与清算账户体系)、国际清算卡组织(以VISA为主)、第三方支付(以PayPal为主)的运作模式、特点及发展现状,并梳理了SWIFT、VISA、PayPal三者的关联与区别。

跨境支付行业的基础设施:SWIFT与清算账户体系。跨境支付核心是处理不同货币和银行体系下的信息流与资金流,主流模式有银行电汇、国际信用卡支付和第三方支付,后两者通过中介整合银行业务。SWIFT作为银行间报文传输系统(银行间的通信兵),解决了通信效率和安全问题,却被美国用作金融制裁工具,多国因此探索替代系统但面临挑战。跨境清算账户体系具体执行清算和结算的功能,主要由各国货币清算系统和商业银行构成,中美欧的系统特点各异,其中美国 CHIPS为私营多边净额清算,中国CIPS则采用混合模式,兼具清算与报文功能。

国际清算卡组织。国际清算卡组织主要有三方和四方两种模式,三方模式如美国运通为闭环处理,四方模式如VISA、Mastercard分工明确,发卡方利润占比高,因效率优势更为主流。VISA作为四方模式龙头,依托全球支付网络收取清算服务费,凭借先发优势、网络与规模效应及技术迭代能力形成核心竞争力,同时向新增支付流拓展。

第三方支付。第三方支付因跨境电商发展兴起,但仍需依赖卡组织履行清算功能,同时竞争格局不如卡组织。PayPal是全球领先的第三方支付平台,整合多种支付方式,业务涵盖线上checkout、P2P转账等,但近年面临竞争加剧、利润率下降等问题。同时,中美第三方支付在与银行、卡组织的合作关系及清算路径上存在差异。

SWIFT、VISA、PayPal三者的关联和区别。三者同属全球支付生态但定位不同,SWIFT是银行间报文传输系统,支撑跨境金融交易的信息传递,不直接处理资金;VISA是卡基交易网络,履行清算职能,处理信用卡、借记卡交易的全流程;PayPal是第三方支付平台,整合多种支付工具,面向终端用户简化支付。三者存在协同,如用户通过PayPal用VISA卡跨境支付时,PayPal为中间层,VISA处理资金流转,SWIFT则支撑银行间的指令传输。

一、跨境支付行业的基础设施:SWIFT与清算账户体系

1.1 跨境支付概览

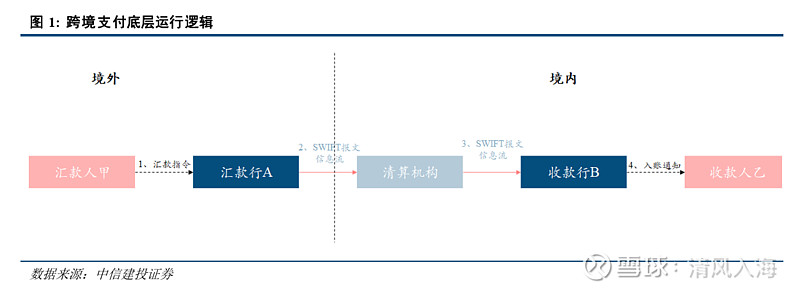

跨境支付即交易双方不在同一境内展开交易,因此跨境支付涉及两套货币和银行体系,核心是要处理跨境支付中的信息流和资金流。目前跨境支付的主要模式是将信息流、资金流分开处理,跨境支付核心要解决安全性、规模、效率三者平衡性的问题。

跨境支付主要有三种主流模式:银行电汇、国际信用卡支付、第三方支付:①银行电汇是传统的跨境支付方式,流程长,手续费偏高,适合低频次的大额支付需求:汇款人在自己的开户行(亦为汇款行)提交汇款申请,汇款行将资金汇给收款人所在地银行,最后再由收款行通知收款人资金已到账;②国际信用卡支付便捷,但是存在被盗刷风险:国际信用卡支付指消费者在进行购物时通过信用卡支付,商家则通过与信用卡机构合作来接收款项。欧美

地区的人习惯于使用信用卡支付,比较知名的信用卡组织有Visa、Mastercard等;③第三方支付简单高效,适合高频次的小额支付,但是在一些国家和地区普及程度有限:第三方支付指银行和信用卡组织以外的支付机构提供跨境支付服务。第三方支付往往发生于消费者在境外购物网站消费,或境外旅游在当地消费的场景,比较知名的机构有Paypal、WorldFirst、支付宝等。

这三种支付模式的区别在于,是直接通过银行支付,还是通过银行以外的中介平台进行支付。非银行机构无论是信用卡组织还是第三方支付平台,本质上都是在支付环节中增加一个中介平台,通过这个中介平台来横向整合银行基础的支付结算业务(第三方支付底层还是依赖银行开展业务,因此较难威胁到银行)。

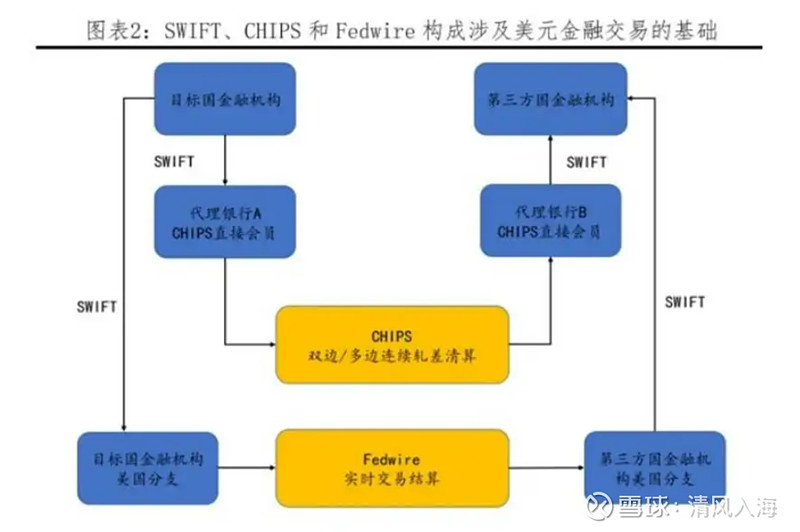

SWIFT处理跨境支付中的信息流,涉及跨境支付中的安全性问题,其本质是银行间的通信兵。

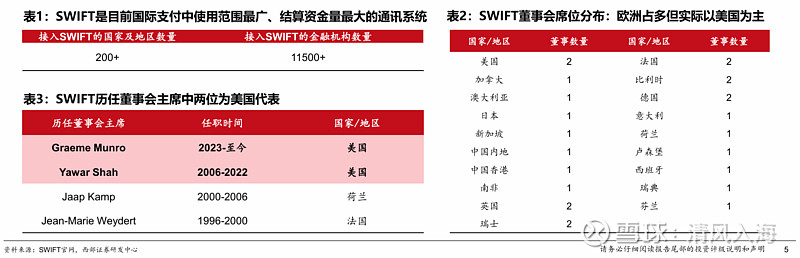

SWIFT旨在解决当时国际金融通信效率低下、安全性不足的问题,特别是替代传统的Telex系统。SWIFT是目前国际支付中使用范围最广、结算资金量最大的通讯系统。在SWIFT出现之前,传统Telex系统存在诸多弊端:①传输速度缓慢;②安全性低下,易出错误;③缺乏统一的通信标准,不同银行间的信息格式混乱——严重影响通信效率。

清算账户体系在跨境支付中具体执行清算和结算的功能,主要负责资金的管理和划转,本质是处理跨境支付中的资金流。

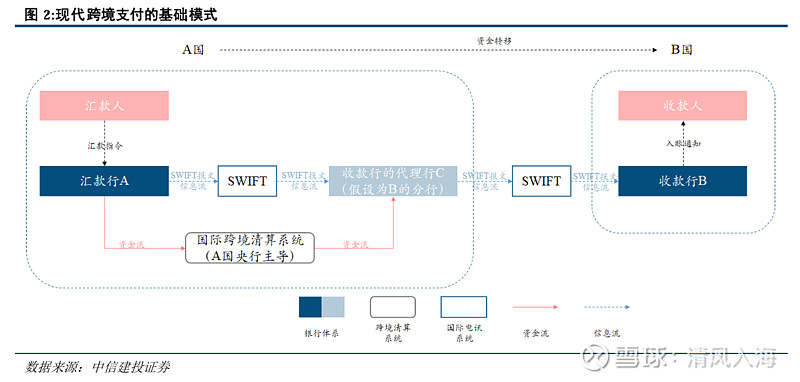

清算账户体系由两部分内容构成,本国货币跨境清算系统和参与国际清算的商业银行:①跨国清算系统本质上是为涉及跨境交易的机构提供信息传递并处理资金流结果;②清算体统中有重要的中介银行,代理行和清算行。清算行是在一次跨境支付过程中,负责最终结算的银行,代理行则不一定负责最终结算。目前代理行模式是跨境支付中最基本的模式(美国),而中国的CIPS模式则为其变种。

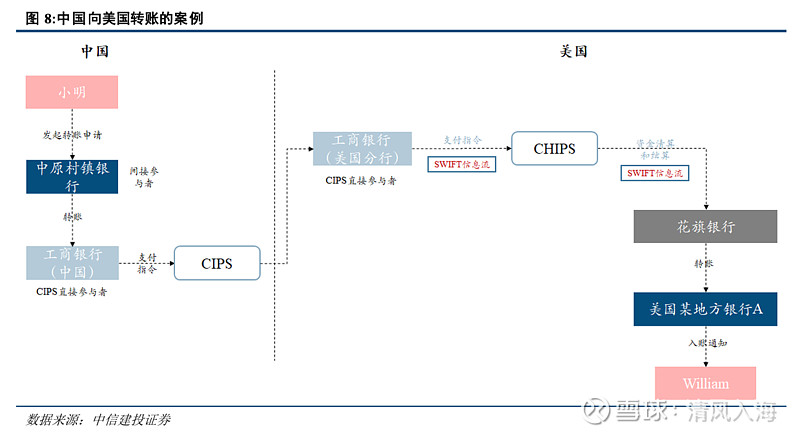

一个跨境支付的例子:①小明是一位中国居民,要向自己在美国的朋友William发起5000元人民币的转账,并且William希望最后收到的是美元;②小明开户行是中原村镇银行,中原村镇银行的代理行是中国工商银行,William则将账户开设在美国某个地方银行A,A行的代理行是花旗银行。

具体步骤如下:①小明发起支付指令;②中原村镇银行找工商银行代理;③通过 CIPS 跨境汇出人民币;④外汇兑换;⑤通过 CHIPS 转账给花旗;⑥花旗转账给美国某地方银行 A;⑦完成汇款。

1.2 SWIFT

SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications,环球同业银行金融电讯协会)总部设在比利时的布鲁塞尔,该组织向机构成员提供安全、快速的电子通讯服务,并且向全球开放。SWIFT为自己构建了一个标准的报文体系,成员间机构的交流沟通即通过互相发送报文来完成。SWIFT为成员机构解决了两个问题:①降低了信息传递的复杂程度,机构间不需要两两互相对接、建设通信管道;②统一了银行间通讯标准,所有成员机构在同一个语境下传递信息,消除歧义。加入SWIFT系统的重要性在于,当前SWIFT是全球参与面最广的电讯系统。

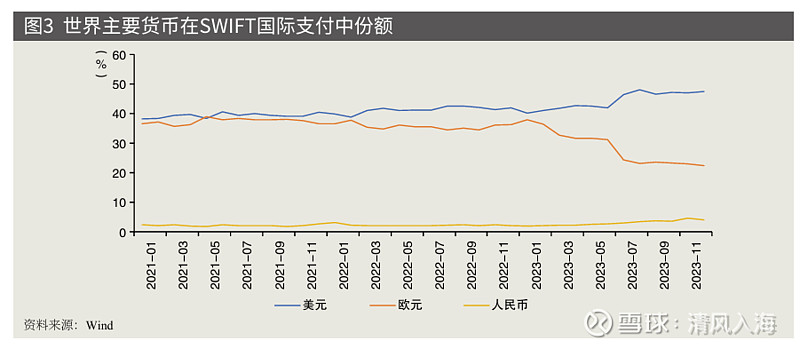

美元霸权背景下,SWIFT逐渐成为美国长臂管辖的工具,各国也逐渐在探索绕开SWIFT的跨境支付金融通信系统。SWIFT虽然名义上是中立的金融通信系统,实际上已经被美国控制:①美元在国际支付结算中占比近50%,在全球外汇储备中占比近60%,SWIFT大量成员行有涉美业务,这构成了美国控制SWIFT的经济和货币基础;②SWIFT最重要的两个信息交换中心设在荷兰的阿姆斯特丹和美国的纽约,构成了美国控制SWIFT的地理基础;③“911事件”后,小布什总统根据《国际紧急经济权利法案》,授权财政部海外资产控制办公室可以从SWIFT调取“与恐怖活动有关的”金融交易和资金流通信息,构成了美国控制SWIFT的程序和法律基础。

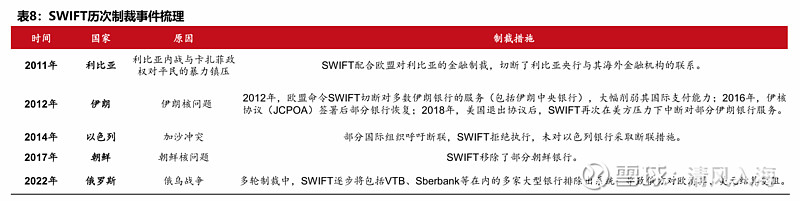

历史上美国曾多次通过SWIFT对其他国家进行金融制裁。SWIFT制裁逻辑是切断SWIFT系统与某国部分或所有银行联系,该国跨境交易摩擦陡升。SWIFT制裁的影响主要体现在2个方面:①金融层面的影响体现在流动性收紧和资本外流;②实体层面的影响体现在进出口减少。

美国利用SWIFT制裁俄罗斯事件梳理:俄乌战争背景下,2022 年 2 月 24 日,美欧发布声明,对俄罗斯的5家主要金融机构以及13家重要企业和实体实行制裁,切断其与美国金融系统的联系并限制其发行的债券和股权的交易等。2022年2月26日,美国及其盟友又发表联合声明,禁止部分俄罗斯银行使用SWIFT系统。

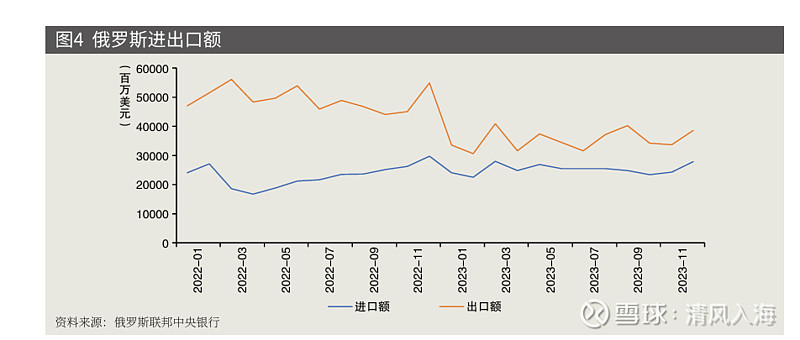

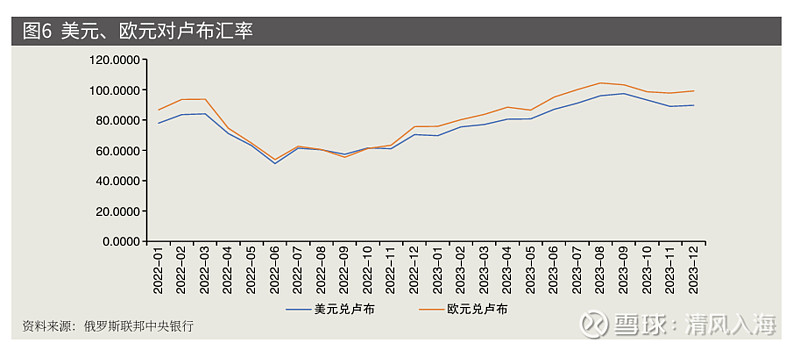

切断俄罗斯部分银行与SWIFT系统的联系,意味着这部分银行将无法进行跨境收付款,进而严重影响国际金融交易与国际贸易,属于“金融核弹”级别的制裁。这对俄罗斯带来了4方面的严重影响:①国际支付困难;②对外贸易受阻;③外汇交易成本上升,本币大幅贬值;④经济活动困难,部分产业遭受严重打击。

俄罗斯采取了以下应对措施:①建立国内支付系统。2014年以来,俄罗斯一直在开发发本国金融信息传输系统SPFS。截至2024年年初,已有20个国家接入俄罗斯SPFS系统;②加强与其他国家的合作,扩大双边本币贸易;③邻国帮助资金中转过境;④稳定国内金融市场。

由于SWIFT中立性逐渐丧失,世界主要经济体也在逐渐探索建立各国的跨境支付通信系统。多国发起设立独立于SWIFT的国际跨境支付系统。如欧盟的INSTEX、金砖国家发起的BRICSPay、东盟国家区域支付互联互通等,旨在提高跨境支付效率、降低美元结算依赖,但上述尝试局限性较强,仍面临诸多挑战:一是SWIFT系统覆盖广泛、渗透率高,二是流动性方面存在非美元货币结算的兑换和储备难题;此外政治协调、不同系统间报文格式和规则间的兼容适配也存在成本。此外近年来加密货币市场也逐渐兴起,对传统的美元霸权地位构成了冲击。

1.3 跨境清算账户体系

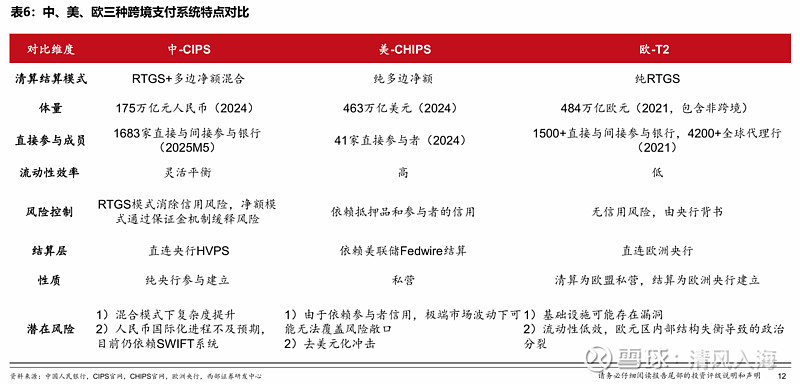

跨境清算账户体系由两部分内容构成,本国货币跨境清算系统和参与国际清算的商业银行。跨国清算系统是连接跨国金融机构的软硬件基础设施。跨境清算系统一般由各国央行进行主导,不同主要经济体跨境支付系统特点不同。也有少数例外情形,例如美国的清算系统(CHIPS)是由私营部门组织。

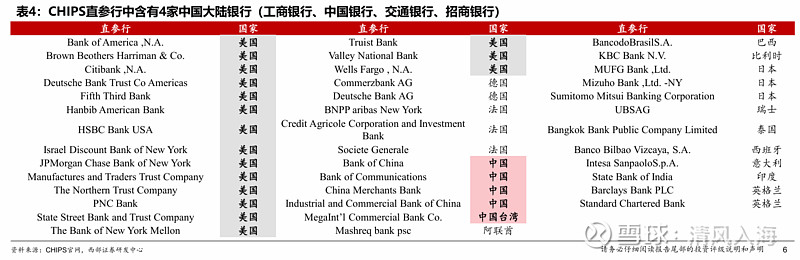

1.3.1 美国:CHIPS(清算)+Fedwire(结算)

CHIPS,即纽约清算所银行同业支付系统,主要进行跨国美元交易的清算(资金流),简单理解为跨国美元交易的算账系统。CHIPS把用户分为直接参与行和间接参与行,直接参与行是直接在CHIPS开设清算账户、同时在美联储开设结算账户的,一共有41家;间接参与行的清算必须通过在直参行开立结算账户来完成资金结算。

美元主导下,CHIPS日均支付处理量巨大。自CHIPS系统启用至今,其支付处理额与处理笔数一直保持增长趋势。2024年,CHIPS系统共计清算463.27万亿美元,日均清算1.85万亿美元。目前,全球都存在着过度依赖美元结算的问题,尽管CHIPS作为全球最大的美元清算系统在效率和稳定性方面表现良好,但其高度依赖SWIFT网络进行跨境报文通信,使美元结算系统存在安全隐患。

Fedwire,即联邦储备通信系统,主要进行跨国美元交易的结算(资金流),简单理解为跨国美元交易的结账系统。Fedwire通过美联储12个联邦储备区、24个分行和11个专门的支付处理中心,将美国联储总部、所有的联储银行、美国财政部及其他联邦政府机构,以及1万多家商业银行、2万家金融机构连接在一起。

美国的清算&结算系统具有如下特点:①日终多边净额清算制度;②覆盖 144 国,全球最大的私营美元清算系统,日均清算合计 1.8 万亿美元的国内与国际支付;③资金利用率较高,但需要预存美元头寸;④风险管理机制完善。

1.3.2 欧盟:EURO1/STEP1(清算-大额)+STEP2-T(清算-零售)+T2(结算)

欧盟的跨境支付清算系统分为大额和零售,分别由欧洲银行业协会EBA旗下的EURO1/STEP1和STEP2-T承担,最终由欧洲央行的T2进行最终结算。零售跨境支付实行多边净额清算,大额支付直接协同T2进行全额清算结算,因此保证了较高的支付效率。:EURO1有33家直参行和29家BIC次级代理行,包括所有欧盟国家和部分非欧盟国家,STEP1作为EURO1的补充,允许中小银行通过代理行接入,处理单个商业支付,STEP1清算后先在EURO1进行一轮净额总结算。STEP2-T则为SEPA区域超过4800家支付服务提供商提供批量小额转账清算服务,面向的是个人转账;

欧盟的结算系统T2是泛欧区唯一核心大额跨境支付结算系统。T2则将用户分为直接参与者(998家)、多地址接入(直参行下属机构和子公司)和可寻址BIC(次级代理行)三个部分。

欧盟的清算&结算系统具有以下风险:①流动性风险,在欧债危机期间曾出现支付拥堵问题;②技术基础设施脆弱性,2025年2月TARGET系统因软件更新故障瘫痪数小时;③政治隐患,虽然有适应超主权货币流通的跨境支付系统,实际上很多欧洲国家也还保留着自己的即时支付结算系统(RTGS),欧盟内部有割裂的基础。

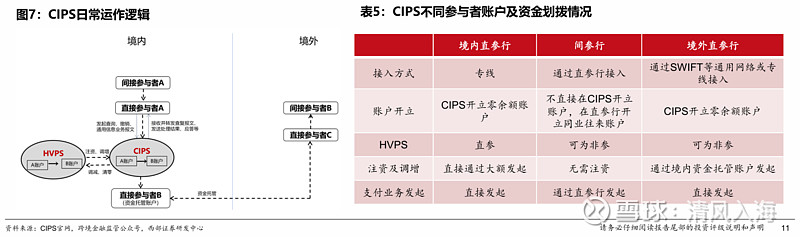

1.3.3 中国:CIPS(清算)+HVPS(结算)

现代人民币清算账户体系包含三块内容:①清算系统(跨境人民币清算系统,CIPS);②清算行(人民币清算行);③交易银行(海外参与行,境内代理行)。与欧美都不同的是,我国CIPS同时承担了清算系统和通信报文系统的功能,并实行多边净额+实时全额清算结算混合模式。对小额、非紧急跨境支付实行多边净额日终清算,对于大额、紧急的跨境支付场景实行RTGS(实时全额结算模式。金融机构可根据交易性质、流动性状况和成本偏好,自主选择两种模式的任意一种)。参与者分为直参和间参,直参中根据是否具有HVPS账户可再分两类,也可根据机构性质分为银行类和金融基础设施类。境外银行通过CIPS向境内付款,资金直接进入HVPS账户,无需代理行中转,对未接入CIPS的境外银行,仍通过境内代理行间接参与。

我国的跨境支付系统与SWIFT仍有深度联系,2021年央行等支付监管机构和行业协会联合SWIFT香港子公司合资成立金融网关公司,主要是让包括CIPS在内的国内系统更好的对接SWIFT。

二、国际清算卡组织

不同于银行电汇主攻大额跨境支付,国际卡支付主攻零售场景,与银行是一种竞合关系。卡组织是清算机构的一种,但卡组织的职能超越清算。

卡组织的优势在于专注于零售消费领域,不仅提供后台的资金划转,而是建立了完整的服务体系,能更好地满足消费者和商户的需求。卡组织拥有类似制定法律的权利,卡组织会设定信用卡的运营规则,统一技术标准,对争议交易具有仲裁权。加入卡组织的成员有义务遵守卡组织规定的要求,对于非会员具有间接的约束力。当非会员与会员产生银行卡业务关系时,非会员出于效率及成本的考虑,也会按照卡组织的规则进行操作。

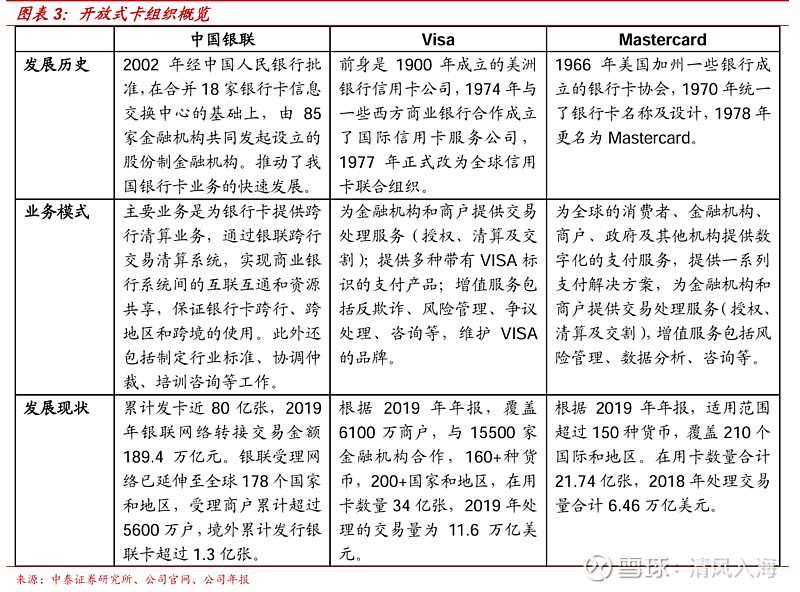

国际卡组织的行业集中度高。目前全球有六大国际卡组织,分别是维萨国际组织(VISA International)、万事达卡国际组织(MasterCard International)、美国运通国际股份有限公司(American Express)、中国银联股份有限公司(China UnionPay Co.,Ltd.)、探索金融服务公司(Discover Global Network/Diners Club)和 JCB 日本国际信用卡公司(JCB)。

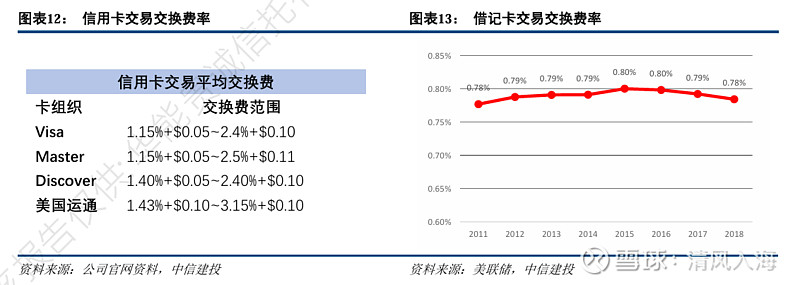

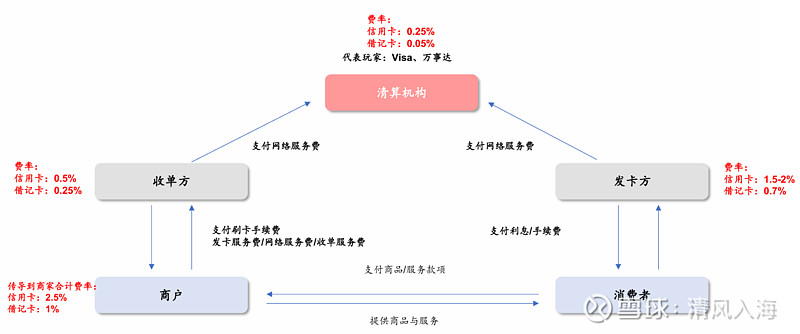

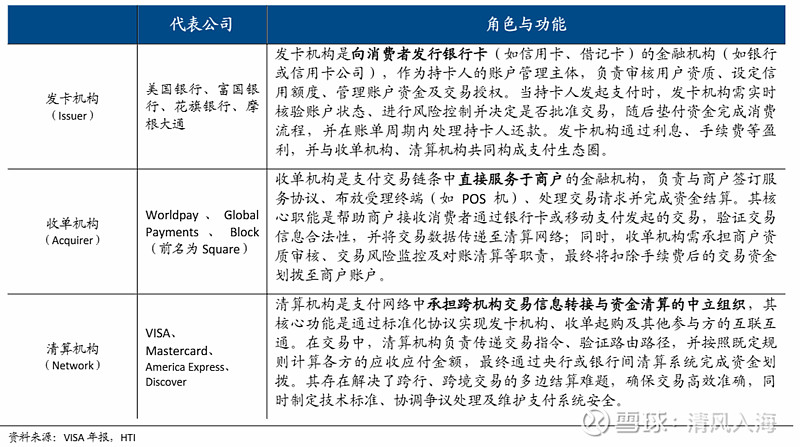

目前国际卡支付包括两种模式:三方模式和四方模式。以美国地区为例,信用卡支付交易费率大概在2%-3%之间,依据三方模式或四方模式的分工进行不同环节的利润分配。卡类支付为美国的主流支付方式。在涉及银行卡支付的产业链中,主要包括发卡行、收单机构、卡组织、商家与消费者。从费率分成来看,发卡行交换费占据了主导地位。美国主要的卡组织Visa、Master、Discover、美国运通等对银行卡刷卡交易定价都采取了交换费的定价模式,除了部分地区银行卡定价受到监管之外,在其他银行卡定价未受政府监管的地区,银行卡刷卡定价直接由Visa、Master、Discover、美国运通等的董事会制定发布,而银行卡收单业务的价格则由各收单机构与商户谈判决定,再由收单机构向发卡行、卡组织等机构付费。

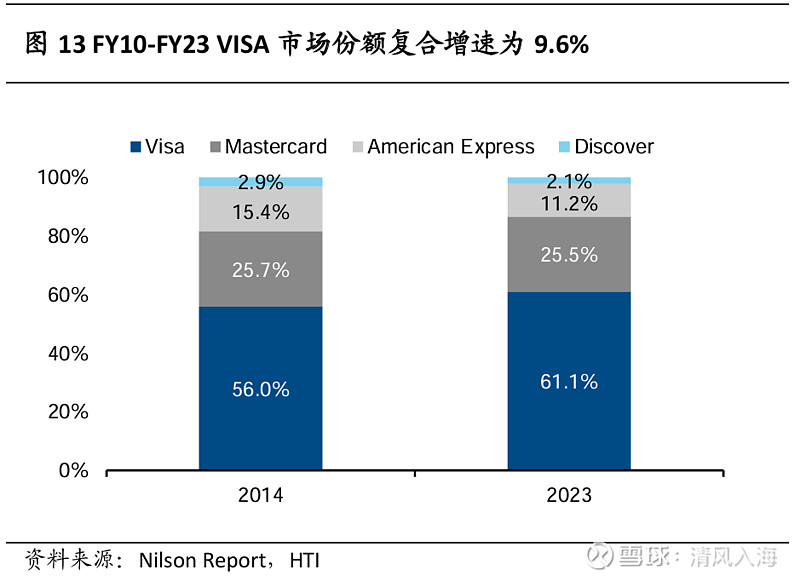

四方模式(卡组织、发卡行、收单行、商户)将清算职能从银行剥离,由卡组织(如Visa、银联)专职处理交易信息的标准化传输和资金结算。这种分工避免了三方模式(如美国运通)中银行需同时承担发卡、收单和清算的多重职能,导致资源分散的问题。根据NilsonReport的数据,按支付卡(包含信用卡、借记卡和预付卡)的交易量计算,2023年美国市场四方模式代表公司(VISA及 Mastercard)市场份额达到87%,远高于三方模式代表公司(AmericanExpress及 Discover)的13%。

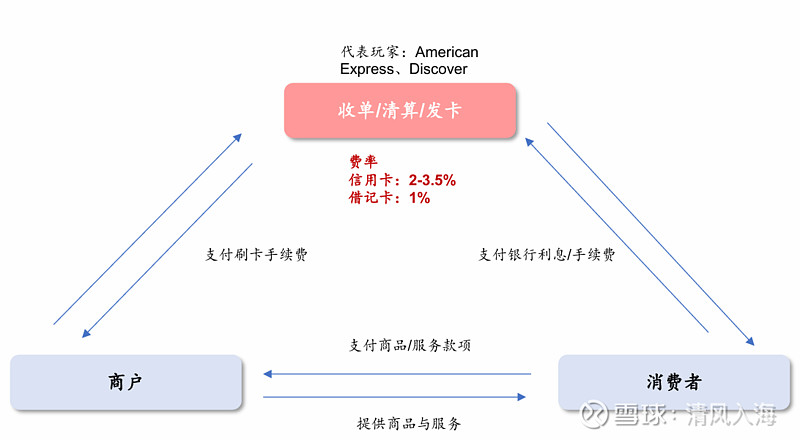

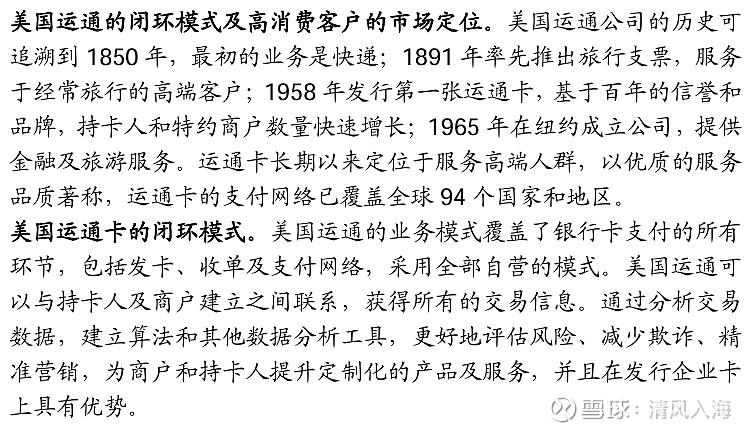

2.1 三方清算 VS. 四方清算

三方清算:即闭环支付,是一种支付清算模式,主要涉及消费者(或持卡人)、商户和第三方支付平台。在这种模式下,第三方支付平台(如American Express)充当中间桥梁,消费者和商户都在第三方支付平台上开设账户。当消费者进行支付时,资金先从消费者的账

户转移到第三方支付平台的账户,待消费者确认收到商品或服务后,第三方支付平台再将资金结算给商户。第三方支付平台负责处理交易信息、资金流转和清算等环节。

(华泰研究)

四方清算:四方清算模式(Four-partymodel)与三方模式不同,四方清算模式下,一笔交易中的收单机构、发卡机构、清算机构通常是不同的公司。以 VISA和 Mastercard为代表的清算机构,建立并运营支付清算网络,制定交易规则和技术标准,负责连接发卡机构和收单机构,处理交易信息的转接和清算,确保交易的安全、高效进行。

在四方模式下,跨境零售支付分工更加明确,效率得以提升;主要的利润被发卡方而非如VISA、万事达卡等清算机构掌握,同时VISA、万事达卡等机构依靠自己的客户和数据资源,为商户提供增值服务,因此四方模式相比三方模式更为常用。

(华泰研究)

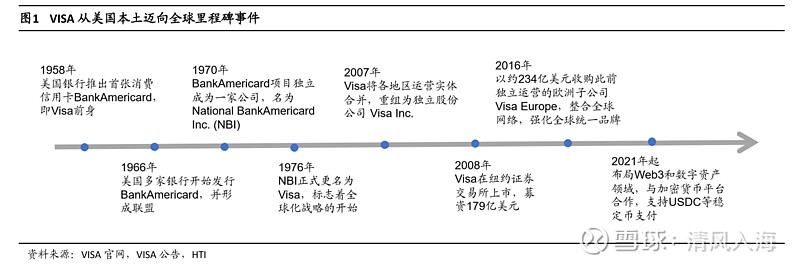

2.2 VISA

VISA是四方清算模式下的行业龙头。VISA成立于1958年。其前身为美国银行面向美国中产阶级消费者和中小型商户推出的大规模信用卡计划BankAmericard,该计划于 1976 年更名为VISA。截至2024财年末(VISA的财年截至每年的9月30 日),VISA连接全球 200 多个国家和地区的消费者和企业,支持了140+亿张银行卡。2024财年总支付流水约 16 万亿美元,处理的交易数约3000亿笔,平均每天处理约 8.2 亿笔交易。

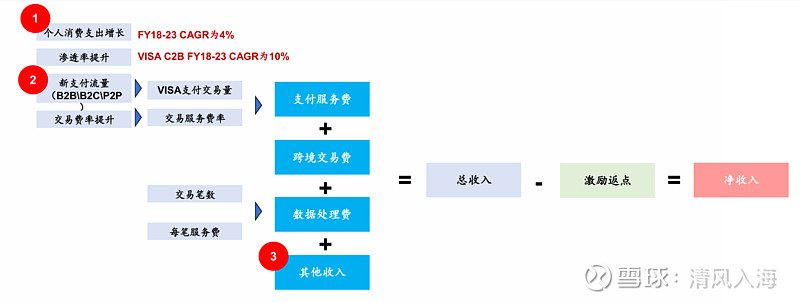

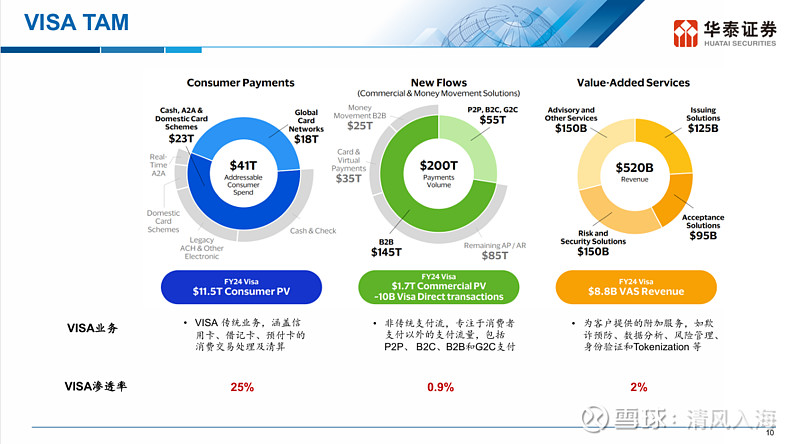

VISA 已发展出成熟的商业模式——基于交易流水和交易笔数收取清算服务费,并通过覆盖全产业链的增值服务拓展营收渠道和提升客户体验。因此,VISA的收入构成可简单拆解为 = 消费支出/交易笔数 × 卡支付占比 × VISA市占率 × take rate。

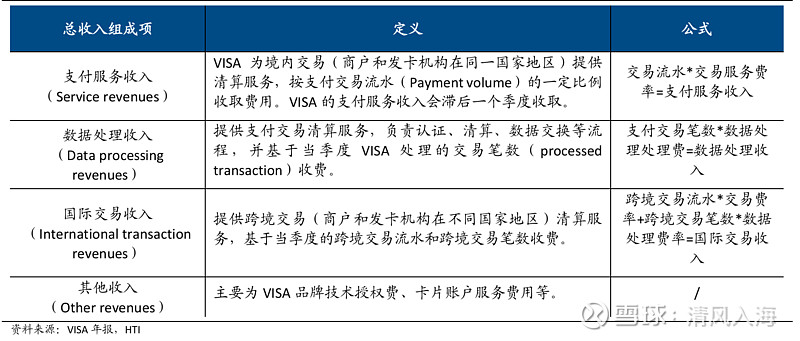

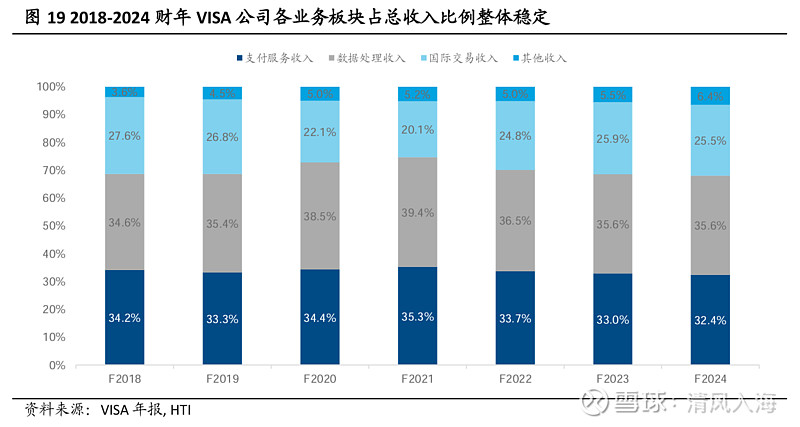

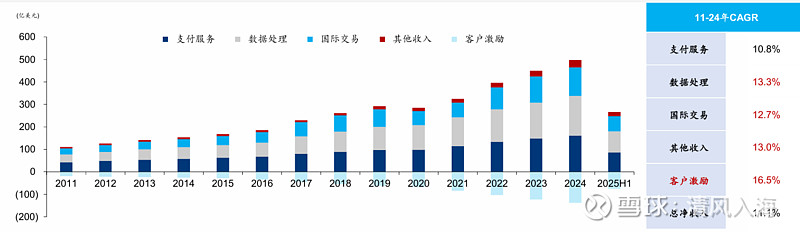

VISA的收入构成:VISA的总收入由支付服务费、数据处理费、跨境交易费和其他收入构成。FY24公司支付服务费实现净收入161.1亿美元,yoy+9%,不考虑客户返利占收比32%;数据处理费实现净收入177.1亿美元,yoy+11%,不考虑客户返利占收比36%;跨境交易费实现净收入126.7亿美元,yoy+9%,不考虑客户返利占收比25%;其他收入实现净收入32.0亿美元,yoy+29%,不考虑客户返利占收比7%。FY24 VISA 共计提客户返利137.6亿美元,yoy+12%;考虑客户返利后实现净收入359.3亿美元,yoy+10%。VISA业务由最初聚焦于 C端消费者与商户之间的支付清算网络(C2B),逐步扩展至涵盖企业对企业(B2B)、企业对消费者(B2C)、政府对居民(G2C)以及个人对个人(P2P)等多个支付场景。FY18-FY24 VISA 的营收组成结构稳定。整体来看,公司在维持传统主业稳健增长的同时,加快布局增值服务领域,为未来收入结构优化和盈利能力提升奠定基础。

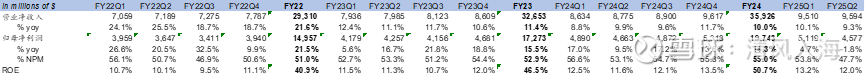

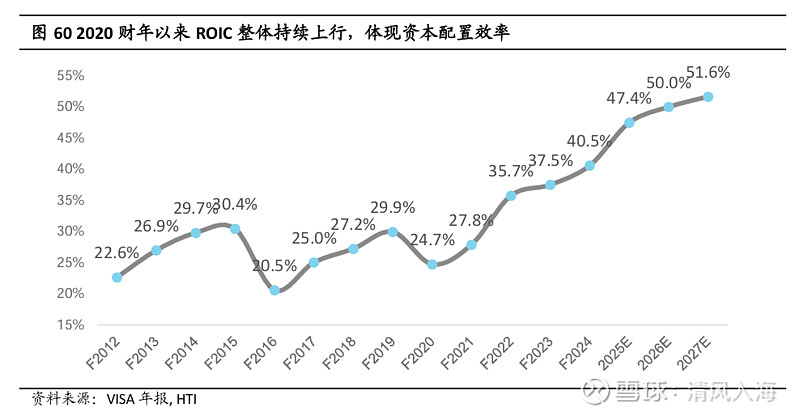

VISA通过轻资产的商业模式,不断提升盈利能力和ROIC。FY22-FY24 VISA 营业净收入和归母净利润CAGR分别为11%/15%。ROE从FY22的40.9%提升至FY24的50.7%,增加了9.8个百分点;ROIC从FY22的35.7%提升至FY24的40.5%,增加了4.8个百分点。VISA收入和盈利能力的提升来自于4方面:①全球交易量稳步增长带来显著规模效应,使单位成本下降,运营杠杆效应增强;②公司持续投入于支付技术与平台数字化转型,网络效应提升客户黏性与网络附加值;③通过战略性并购(如收购Tink、Pismo等),VISA不断延伸业务边界,拓展中长期利润来源;④公司延续高强度的股票回购策略,通过现金持续回购普通股,有效压降投入资本分母端增速,在保持利润增长的同时拉动ROIC上行。

VISA的核心竞争力包括先发优势、网络和规模效应、技术优势:①先发优势:自 1970 年代起构建全球清算网络,积累庞大用户基础和数据资产,在支付规则制定方面拥有高话语权。②网络效应与规模效应形成护城河:VISA 连接超过 200 个国家的 1亿多家商户和超过40亿张持卡人账户,形成了一个高度互联、正循环的支付生态。网络效应使得VISA网络的价值随着参与者数量持续增长呈指数级提升,规模效应使得 VISA的边际成本很低,从而带来很强的盈利杠杆和自由现金流生成能力,两种效应叠加形成VISA长期不可复制的竞争壁垒。③技术更新迭代能力:公司积极探索研发新支付技术为客户提供更高效、低成本的支付方案,同时通过收购和投资相关领域的创新企业获取前沿技术,实现不同业务间的深度协同,典型例子包括Tap to everything,Tokenization,VISA direct等。

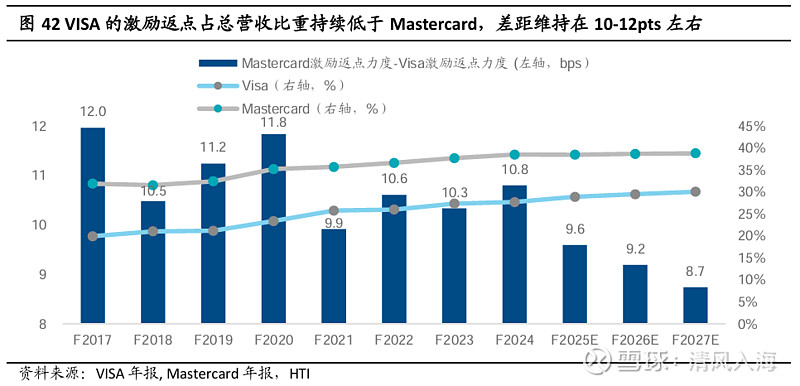

VISA的竞争优势也能在返点率中体现。卡组织通常支付给发卡行、收单机构、大型商户及合作伙伴支付的返点与市场支持费用以进行拓客(与广告业务中的transaction fee类似)。相较之下,VISA 凭借其更广泛的全球网络布局、更成熟的客户基础及产品线协同性,能够在维持较低激励支出强度的同时,实现与 Mastercard 相当甚至更优的交易增长表现,体现出 VISA 的优势地位。此外,更低的激励比例也使得 VISA 在相似营收水平下,拥有更强的边际利润能力,有助于其长期维持较高的净利润率。

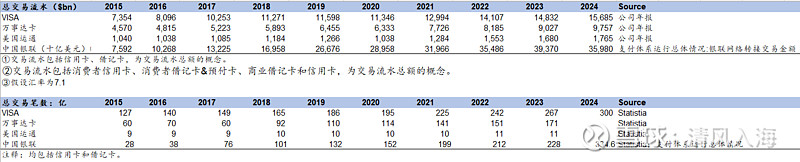

对VISA、万事达卡、美国运通、中国银联的经营数据作一个简要的对比:

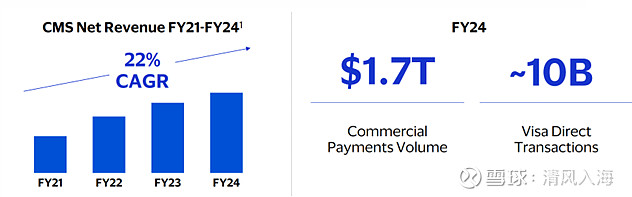

传统消费者服务场景(Consumer Payments)竞争格局逐渐稳定(Visa 25% VS. 万事达卡 20%),VISA正将新增支付流场景(New Flows)打造为业绩的第二成长曲线。新增支付流(NewFlows)覆盖除消费者支付以外的支付流程和资金流通,可为企业客户提供商业和资金流动解决方案(CMS,Commercial &Money MovementSolutions)。公司预计该领域每年的支付流水可达200万亿美元,其中约145万亿美元来自B2B支付流,55万亿美元来自其他形式的新增支付流量,包括P2P、B2C和G2C。

VISA目前的年商业支付流水约为1.7万亿美元,仅占潜在交易机会的0.9%,有巨大增长空间。VISA的商业解决方案(VISA Commercial Solutions)和VISA Direct平台推动了 B2B、B2C和P2P支付流的数字化,为VISA开辟了新的收入来源。

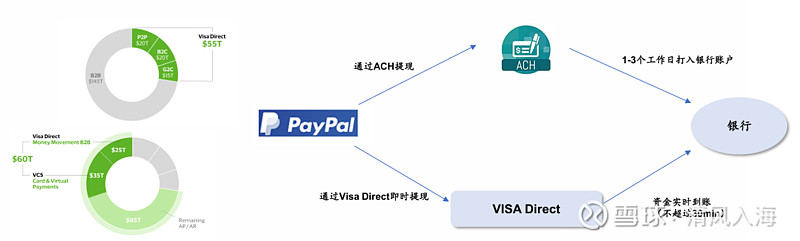

VISA Direct是新增支付流战略的重要组成部分,支持企业和个人将资金实时推送至目标账户。当前B2C/G2C等非 C2B支付大多通过免费的现金和费率较低的自动清算所(Automated Clearing House) 完成,但数字化程度和时效性均较低,其中ACH通常需要1-3个工作日到账、而跨境支付到账时间更长,导致用户体验不佳。 具体功能上,Visa赋能合作的金融机构和科技平台,使后者能够使其用户向借记卡账号进行转账、且资金到账时间小于30分钟。目前Visa Direct应用的领域包括个人间转账、电子钱包提现、企业工资发放、保险赔付、中小商家货款结算等。VISA Direct具有三大优势:一是几乎实时到账能力,多数交易在几分钟内完成,这使得它适用于需要即时资金流转的场景,比如P2P转账、薪资发放等;二是嵌入式合规与风险控制系统,使得交易更具有更高安全性;三是全球清算网络支撑的可达性,支持高效跨境转账,相较于传统银行转账时间更短、费用更低(传统清算所通常需要1-3个工作日到账,且跨境支付时间更长)。跨境转账场景FY19-FY24 50+%交易复合年增长率,截至2024财年,VISA Direct处理交易量超100亿笔,全球覆盖超190个国家。

(华泰研究)

三、第三方支付

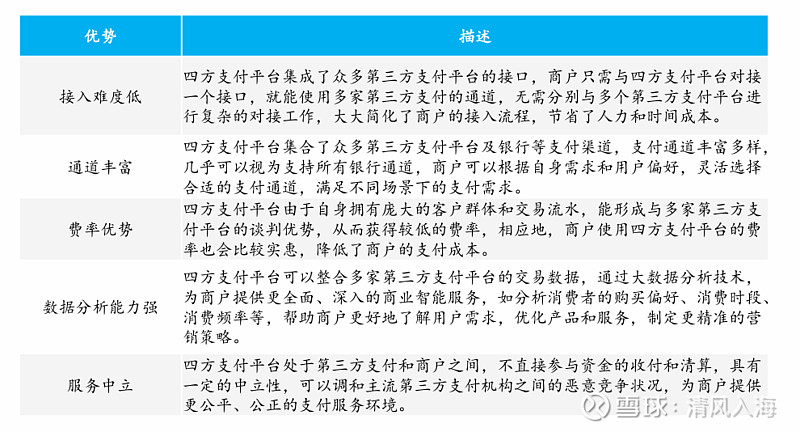

随着跨境电商行业的蓬勃发展,小额化&碎片化的跨境支付场景增多,第三方支付逐渐兴起。第三方支付是指银行和信用卡组织以外的支付机构提供跨境支付服务。第三方支付往往发生于消费者在境外购物网站消费,或境外旅游在当地消费的场景,比较知名的机构有Paypal、WorldFirst等。第三方支付简单高效,适合高频次的小额支付,但是在一些国家和地区普及程度有限。

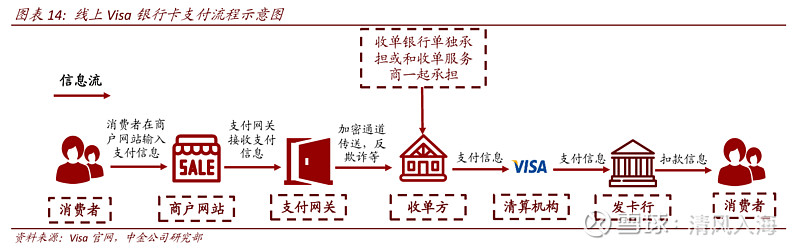

当消费者在商户网站上完成支付时,由支付网关提供加密通道将支付信息安全地传递给收单方,收单方则负责将多种支付方式进行集成并传递支付信息给清算网络,确保资金从消费者账户顺利转移至商家账户。收单方的角色可由收单银行(清算组织的会员银行,通常为商户的开户银行)单独承担或由收单行与收单服务商(如PayPal、Worldpay、Global Payments等)共同承担。

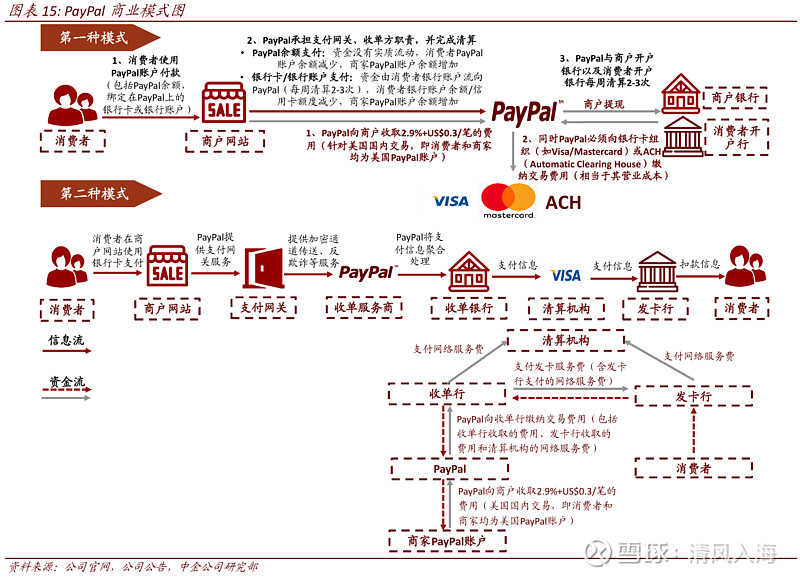

第三方支付服务商通常承担收单服务的职责,部分服务商同时承担清算功能。以Paypal为例,收单服务商主要服务的是中小商户尤其是线上商户,通过降低中小商户接入收单行的费用、减少收单行直接对接众多线上/线下中小商户的获客成本、提升消费者购物体验(通过PayPal账户无需重复输入信用卡信息即完成支付)而获得广泛使用。但与单一收单服务商所不同的是,PayPal同时也是消费者和商家的电子钱包,使其具备清算功能(但仍需向Visa等卡组织或ACH(美国自动清算所)缴纳交易费用)。

3.1 第三方支付的费率

在美国,由于第三方支付无法绕开卡清算组织(VISA等),因此整个交易费率相较卡组织模式更高。卡组织的交易费率在2%-3%左右,而在链条中引入第三方支付机构,以PayPal为例,对于商家收取的费用一般为3.49%加上49美分左右(对于美国客户,25年数据)。而在中国采用支付宝、微信等第三方支付的费率可以控制到0.6%左右。

在中国,断直连的框架下跨境支付领域支付宝、银行、银联/网联更多是合作的关系。一般情况下,支付宝无法绕过清算体系。

①支付宝通过外汇结算与跨境通道,实现与国内银行的合作:支付宝在跨境支付中需通过国内银行完成购汇、结汇及资金清算。例如,用户通过支付宝进行跨境支付时,人民币资金需通过合作银行(如中国银行、工商银行)兑换为外币,并通过银行的国际清算通信系统(SWIFT)完成跨境汇款。此外,支付宝与国内银行合作推出 “外卡内绑” 服务,支持境外银行卡绑定支付宝账户,资金结算需通过银行处理外汇交易。

②海外金融机构合作:本地化收单与清算。为支持海外商户收款,支付宝通过 Alipay + 平台与海外银行直接合作。例如,蚂蚁集团与法国巴黎银行合作,使欧洲商户可通过 Alipay + 接受支付宝付款,资金结算由巴黎银行处理当地货币。在东南亚,支付宝与本地银行合作处理印尼盾等货币的清算,通过美元作为中间货币完成兑换。

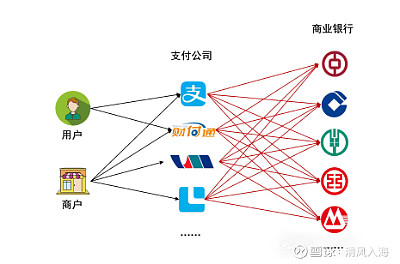

③目前支付宝等第三方支付平台无法绕开卡清算组织。在2018年之前(P2P野蛮生长时代),支付宝曾尝试绕开卡清算组织,与银行的支付通道对接采用直联模式。“直连模式”是指支付机构和银行直接进行系统对接和资金清算,这种模式下支付宝需要有一定储备金进行运转与兜底(即当时的P2P)。

(断直连之前的支付路径)

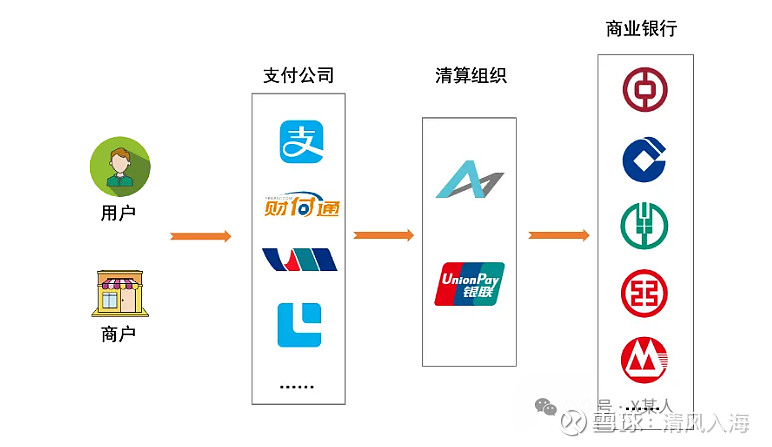

2017年8月4日,央行支付结算司印发《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》(银支付〔2017〕209号文),规定自2018年6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。各银行和支付机构应于2017年10月15日前完成接入网联平台和业务迁移相关准备工作(即所谓的断直连)。断直连后,第三方支付机构和银行对接面临由“N”变“1”,所有的接口都通向两联。也就是说,第三方支付机构的线上支付通道,不需要也不能再直接对接银行,而是通过清算机构直接与各家银行对接。2019年1月14日:第三方支付机构备付金100%集中交存至人民银行,并撤销了在商业银行开立的备付金账户。这标志着原来支付机构与商业银行直联开展支付模式的终结。

(断直连之后的支付路径)

为什么要单独成立网联而不用银联?

① 适配互联网支付场景:第三方支付的业务模式(如账户余额支付、快捷支付、社交场景转账等)与银联传统的银行卡清算逻辑差异较大,银联现有系统难以高效适配互联网支付的高频、小额、实时化需求(如红包、扫码支付等)。而网联从设计之初就针对第三方支付的特点(如 7x24 小时清算、实时到账、海量小额交易)定制系统,更符合互联网支付场景。

② 保持一定的中立性,避免单一清算卡组织垄断:银联作为市场化机构,自身参与银行卡收单、支付场景拓展等商业竞争(支付机构在线下扫码支付领域存在直接竞争),若由银联承担第三方支付清算,难以保证中立性。

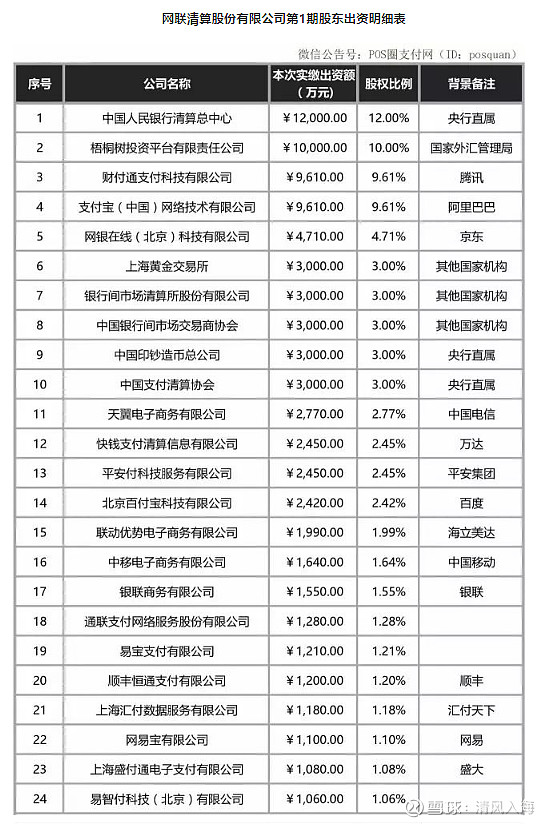

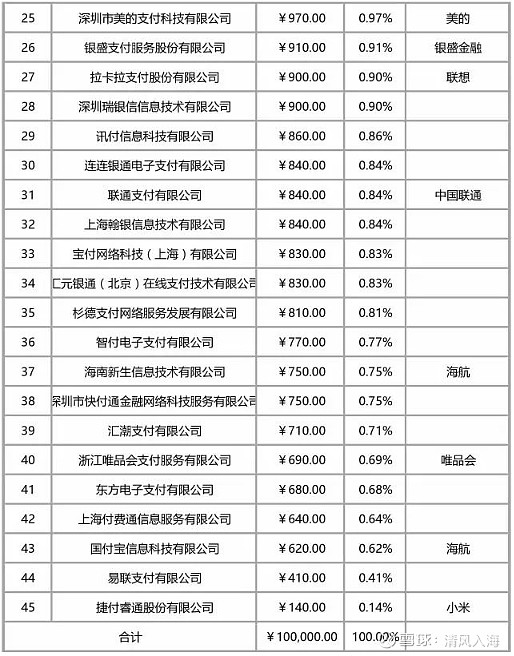

网联的股权结构如下:网联清算有限公司(简称 “网联”)成立于 2017 年 8 月,由央行牵头,联合商业银行、第三方支付机构等共同出资设立,股权结构设计的核心原则是 “分散持股、保持中立”

在支付宝的跨境支付流程中,银联/网联具体承担了什么职责?

在支付宝的跨境支付场景中,银联和网联的清算介入时机,主要取决于支付资金的来源、流转路径及涉及的境内外环节。两者的分工本质上延续了各自的核心定位:银联聚焦跨境银行卡清算,网联专注境内第三方支付与银行的清算,跨境场景中需结合资金 “境内环节” 和 “跨境环节” 的不同属性来判断。

网联不直接参与跨境清算,仅负责境内环节的清算。网联的定位是国内第三方支付机构与银行之间的清算平台,其清算范围严格限于“境内资金流转”(即人民币在国内支付机构账户与银行账户之间的划转),不涉及跨境资金的跨境清算(如人民币与外币的兑换、境外汇入 / 汇出的资金清算)。而银联不仅是国内银行卡清算机构,更是全球最大的人民币跨境支付清算网络之一,其核心优势在于跨境银行卡(尤其是银联卡)的资金清算,覆盖境外商户、ATM 及跨境汇款等场景。

支付宝的跨境支付可分为两类核心场景:“境内用户在境外消费”和“境外用户在境内消费”(或境外汇款到国内支付宝)。两类场景中,银联和网联的介入逻辑不同:

场景 1:境内用户在境外用支付宝付款

当国内用户在境外(如海外商户、跨境电商平台)使用支付宝支付时,需区分支付资金的来源(是支付宝余额,还是绑定的银行卡),这决定了清算路径:

情况 1:用支付宝绑定的 “银联卡”(含储蓄卡、信用卡)支付:

此时资金直接从用户的银联卡账户扣划,流向境外商户(或境外支付宝合作机构)。跨境清算环节:需通过银联的跨境清算网络完成。因为银联卡的跨境交易(无论线上线下)均需遵循银联的清算规则,资金从国内发卡行(如工行、招行)划至境外收单机构(如当地银行或支付服务商),再结算给商户,这一跨境资金流转由银联负责。网联不参与:因为资金直接从银行卡扣划,未经过支付宝余额,不涉及 “支付宝账户与国内银行账户” 的境内清算,因此无需网联介入。

情况 2:用支付宝余额(或余额宝等理财账户)支付:

此时资金来自用户的支付宝境内余额(本质是支付宝在银行的备付金账户),需先完成 “境内资金确认”,再跨境结算给境外商户。境内环节:若支付宝余额是通过国内银行卡充值的(如用户用招行卡给支付宝充值),充值时的资金清算由网联负责(即招行账户资金划至支付宝备付金账户,属于国内第三方支付与银行的清算,符合网联职责)。跨境环节:支付宝余额资金需兑换为外币(或直接以人民币结算给境外支持人民币的商户),这一跨境资金流转由银联或支付宝的境外合作机构(如当地支付网关、国际卡组织)完成。例如,若境外商户支持银联跨境人民币结算,支付宝会通过银联网络将资金划转给商户;若商户仅支持当地货币,可能通过合作的国际支付机构(如Worldline)清算,此时银联不参与。

场景 2:境外用户在境内用支付宝消费(或境外汇款到国内支付宝):

当境外用户(如外籍人士)在境内用支付宝付款,或从境外向国内支付宝账户汇款时,需区分 “资金入境路径”:

情况 1:境外用户用 “银联卡”(境外发行的银联卡,如香港发行的银联信用卡)支付境内商户:

此时资金从境外银联卡账户扣划,流向境内商户的支付宝账户(或直接结算给商户银行账户)。跨境清算环节:由银联负责。境外银联卡的境内消费属于银联跨境清算网络的典型场景,资金从境外发卡行(如香港汇丰银行发行的银联卡)通过银联网络划至境内收单机构(支付宝或其合作银行),再结算给境内商户。网联不参与:资金直接从境外银联卡扣划至境内商户,不涉及 “支付宝账户与国内银行” 的境内清算,无需网联。

情况 2:境外用户通过境外汇款(如用外币)充值到国内支付宝余额:

此时资金需先兑换为人民币,再进入支付宝境内余额(备付金账户)。跨境环节:外币兑换为人民币并入境的过程,通常通过银行的跨境汇款通道(CIPS)或支付宝合作的跨境支付机构完成,银联可能参与人民币清算(若涉及银联跨境人民币账户)。境内环节:当外币兑换为人民币后,资金进入支付宝备付金账户时,若涉及与国内银行的资金划转(如支付宝将入境人民币存入合作银行的备付金账户),这一境内银行间的资金清算由网联负责(属于国内第三方支付机构与银行的清算)。

为什么在美国PayPal等第三方支付平台无法绕过卡清算组织,而且整个支付环节take rate较高?更多为历史原因,美国银行业长期较为分散,小银行运营成本相对较高。而VISA、万事达等卡组织实际上完成统一美国银行业市场的功能,进而形成了网络效应和规模效应。因此第三方支付平台只能融入现有的四方模式之中。美国卡支付模式的费率对比全球显然更高,目前VISA、万事达等组织通过客户激励将部分利润还给客户。

3.2 PayPal

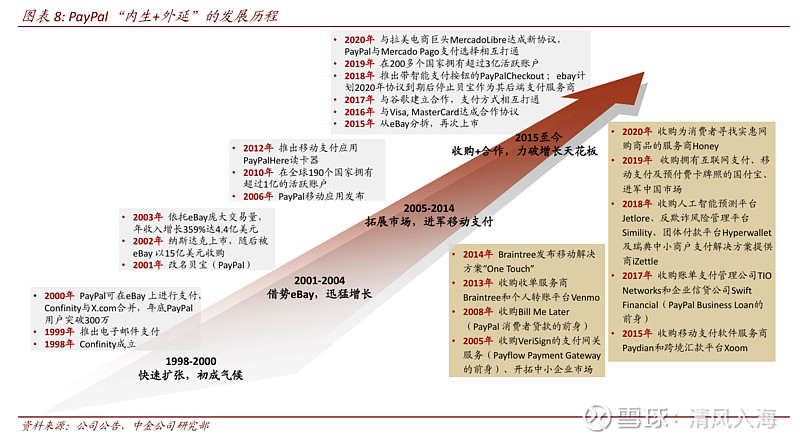

成立于1998年的PayPal是全球领先的支付服务商,当前在逾200个国家及地区合计拥有超过2.8亿消费者和2,400万商户,旗下主要产品矩阵包括PayPal,PayPal Credit,Braintree,Venmo,Xoom,iZettle等。

PayPal商业模式:PayPal的核心商业模式为基于其平台上的交易量向商户或消费者收取一定费用,同时向消费者的资金来源方(银行卡组织/ACH 银行账户)支付交易费用,赚取其中间差价。PayPal所披露的交易量从资金流向维度来看,主要分为P2P(个人→个人)和C2B(消费者→企业)。P2P 主要包括个人转账(PayPal、Venmo)和跨境汇款(Xoom)等,C2B则主要包括两种类型:①消费者通过PayPal旗下的账户(PayPal、Venmo)向线上商家支付的交易量,该模式下PayPal 承担清算功能,贡献了其大部分交易量和收入来源;②消费者在由PayPal(含Braintree)提供收单服务的商家网站上采用其他方式支付的交易量(消费者如在这些网站上使用PayPal账户支付则视为第一种类型),该模式下PayPal 相当于一个单一的收单服务商(PayPal对银行卡清算组织而言相当于一个大型商户)。

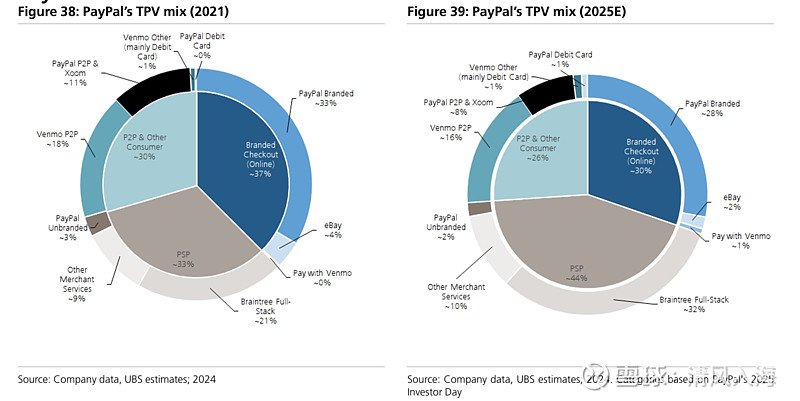

PayPal将业务按总支付量(TPV)划分为三大核心类别,各业务的费率、资金结构及利润率差异显著:

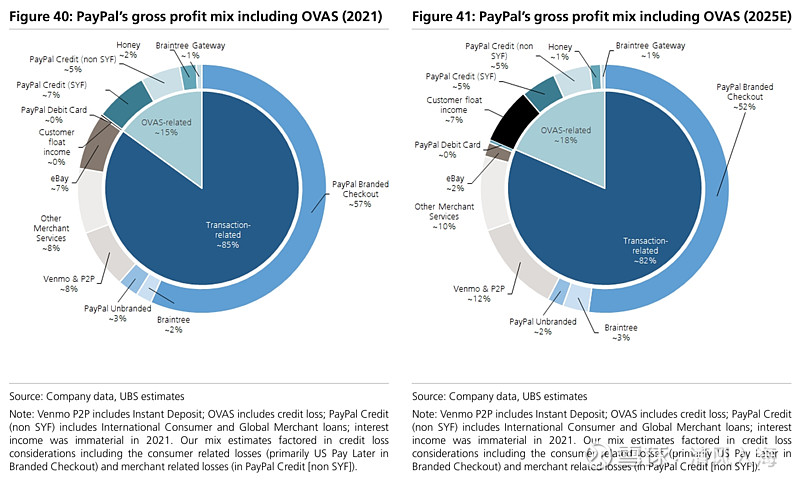

①Branded Checkout (Online):包含核心 PayPal 按钮交易、“先买后付”(BNPL)、PayPal 信贷、Pay with Venmo 及 eBay 交易。该业务是利润核心,贡献约 65% 以上的交易毛利润(占公司总毛利的55%以上);

②P2P & Other Consumer:主要包括个人对个人(P2P)交易(如 Venmo P2P)、借记卡交易(PayPal 及 Venmo 借记卡)及汇款服务(Xoom)。2024 年 TPV 增速从 2023 年的 3% 提升至 7%,增长受移动支付体验优化及 “PayPal Everywhere” campaign 推动。

③Payment Service Provider (PSP):涵盖 Braintree(企业级无品牌支付处理)、PayPal 无品牌服务及其他商户服务(如发票、支付结算、POS 解决方案等)。Braintree 占该业务主要份额(2023 年 TPV 约 5000 亿美元,占总 TPV 的 32%),但利润率低(近年净费率仅中低个位数基点),主要服务大型企业客户,采用 “交换费 + 定价” 模式。

④其他增值服务(OVAS):包括客户浮存收入(2024 年占 OVAS 的 42%)、信贷业务(国际消费及商户贷款)、Honey 返利服务、Braintree 网关费用等,2024 年占公司总毛利润的高双位数。

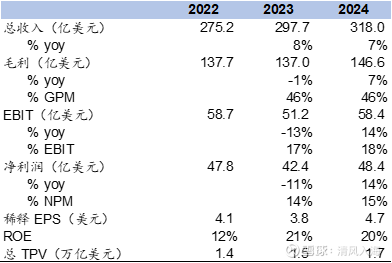

PayPal财务数据一览:

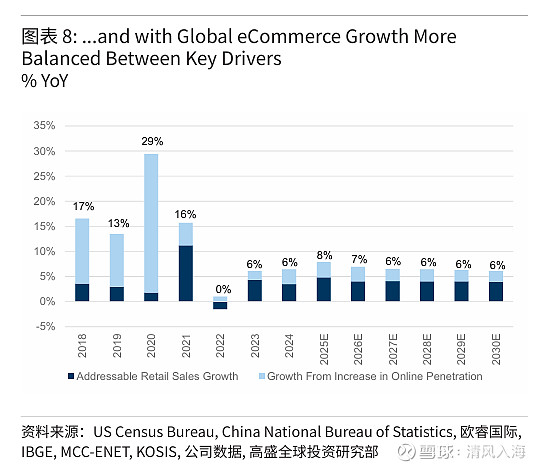

为何PayPal自2021年以来股价持续下跌?宏观方面,疫情过后电商增速逐渐放缓,逐渐回落至个位数,PayPal业绩预期增速存疑;商业模式方面,PayPal商业模式有一定脆弱性,其无法脱离卡清算组织而独立运作。而其对接的Amazon、Appleshop是掌握用户数据、流量规模的入口,对PayPal的利润虎视眈眈;竞争格局不如卡清算组织;

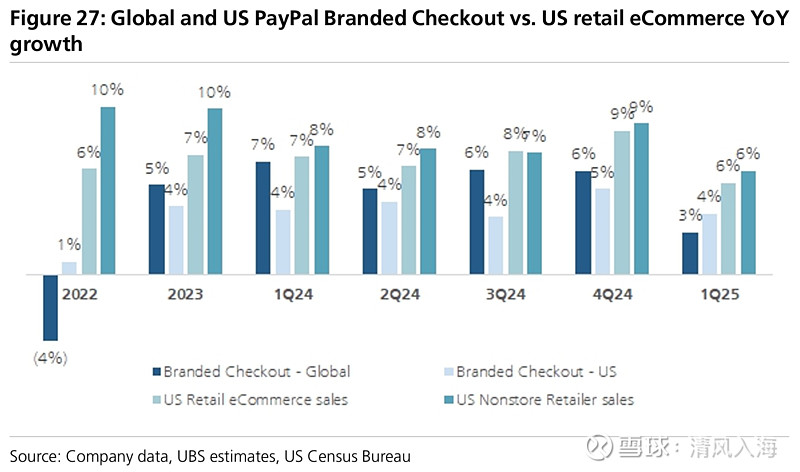

①竞争加剧导致市场份额流失:美国市场面临 Apple Pay(移动端渗透提升,2025 年占 top 50 零售商 checkout 的 34/50)、Shop Pay(Shopify 生态内增速快)、Stripe Link(用户超 5000 万)等对手挤压,2024 年 Branded Checkout 增速 4%,低于美国电商行业增速(6-7%),Apple Pay 和 Shop Pay 预计 2025 年合计抢占 1.4% 市场份额(2024 年 1.1%),拖累增速 2-4 个百分点。

(UBS)

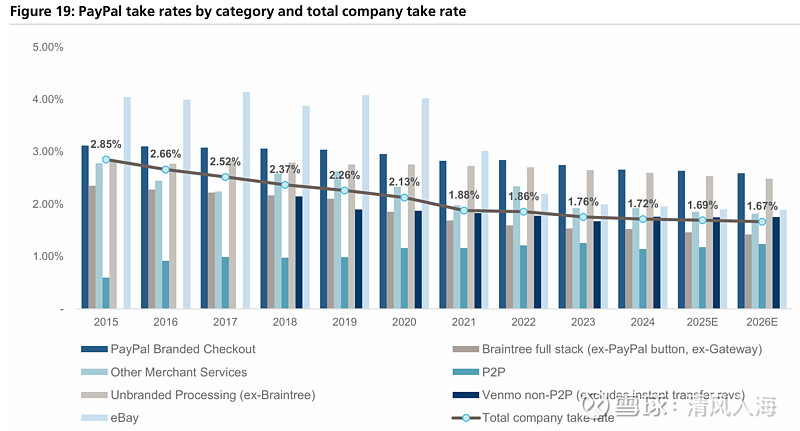

②利润率压力持续:交易费率下降。Branded Checkout 向大型商户及平台(如 Shopify)倾斜,谈判能力增强导致费率降低,2015-2024 年总交易费率从 2.85% 降至 1.72%。

③高成本业务占比提升:PSP(尤其是 Braintree)TPV 占比从 2021 年的 35% 提升至 2025E 的 37%,但利润率低(Braintree 净费率仅个位数基点),拉低整体利润。

④增长预期放缓:1)总 TPV 增速从 2021 年的 33% 降至 2024 年的 10%,2025-2027 年预计中高个位数增速(低于 2022-2024 年的低 teens);2)Branded Checkout 作为核心利润来源,增速从 2021 年的 20% 降至 2024 年的 6%,市场对其 2027 年 8-10% 的目标增速存疑。

⑤宏观与执行风险:1)电商增速放缓:2022 年后全球电商增速从疫情期的高增速回落至中个位数,影响支付需求。2)管理转型与信贷风险:2025 年新管理团队战略执行尚待验证,OVAS 信贷损失 2025 年预计增长 23%,加剧利润波动。

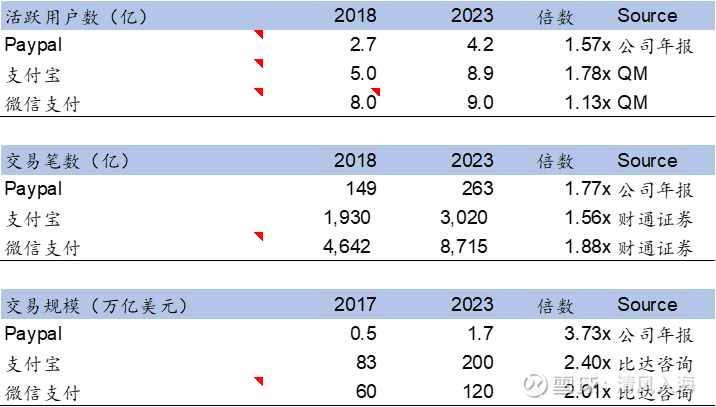

3.3 Paypal VS. 支付宝 VS. 微信 业务数据对比

四、SWIFT、VISA、PayPal三者的关联和区别

SWIFT、VISA 与 PayPal 同属全球支付生态的重要组成,但定位、功能和服务对象差异显著,同时存在一定协同关联。

SWIFT(环球银行金融电信协会)是一套国际银行间的报文传输系统,核心作用是为全球金融机构(如银行、清算机构)提供标准化的信息传递服务,确保跨境资金结算指令(如汇款、贸易结算)的安全、高效传输。它本身不直接处理资金流动,也不面向个人或商户,而是作为银行间沟通的 “语言”,支撑全球 90% 以上的跨境金融交易,例如某国企业通过本地银行向海外供应商付款时,两家银行会通过 SWIFT 交换付款指令细节。

VISA 是全球最大的支付卡组织之一,运营着覆盖商户、发卡行、收单行的信用卡 / 借记卡交易网络。它的核心是处理卡基交易的全流程:从消费者刷卡 / 扫码时的授权验证(确认卡内余额、风控审核),到交易完成后的清算(计算各方分成)和结算(实际资金划转)。VISA 连接着终端用户(持卡人)和商户,依赖银行等机构发行实体或虚拟卡,支持线下 POS、线上电商等场景,例如消费者用 VISA 卡通过 PayPal 付款时,VISA 负责验证卡信息并完成资金从持卡人账户到商户账户的流转。

PayPal 是第三方支付平台,定位为连接用户(个人 / 商户)与支付工具(银行账户、信用卡 / 借记卡如 VISA、电子钱包余额)的 “中间层”。它不直接运营银行或卡网络,而是整合多种支付方式,简化支付流程:个人用户可绑定银行账户或 VISA 卡,通过 PayPal 向商户付款或进行 P2P 转账;商户接入 PayPal 后,能接受全球多种支付方式,无需单独对接不同银行或卡组织。在跨境场景中,PayPal 可能依赖 VISA 处理卡交易,或通过合作银行利用 SWIFT 完成不同币种的资金结算,例如美国用户用 PayPal 向中国商户付款时,PayPal 可能先通过 VISA 验证用户的卡信息,再通过 SWIFT 协调双方银行完成美元与人民币的兑换和划转。

简言之,SWIFT 是银行间的 “信息桥梁”,VISA 是卡基交易的 “交通网络”,PayPal 是面向终端用户的 “支付入口”;三者可能在同一笔跨境交易中协同:PayPal 作为前端接口接收用户指令,VISA 处理卡基资金流转,SWIFT 则支撑银行间的最终结算。