「硅光密码」硅光模块产业链拆解 · 核心企业解读

景云鹏CapitalAI

· 广东

【前言】

各位,周末愉快。

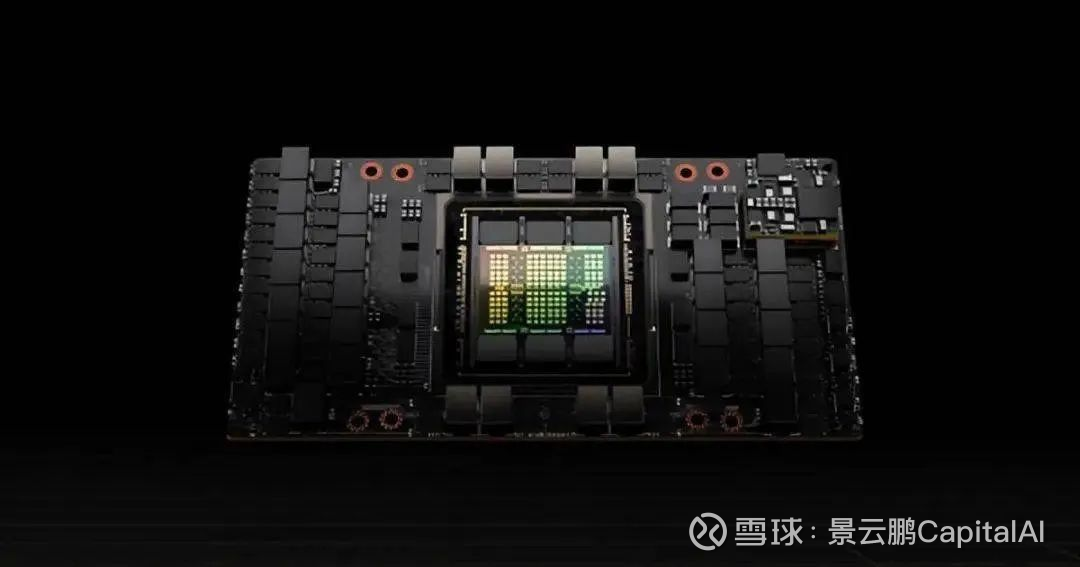

上一篇【听风】频道里介绍了部分硅光,本文再阐述一篇,挑选硅光中26年产业化落地和业绩兑现度高的“硅光模块产业链”,拆解分析下。

同时9月以来有所调整,也便于在产业链中去伪存真,挑选未来EPS继续高景气的公司跟进。

硅光子集成,后续还有CPO共封装光学、OCS全光交换机、OPTICAL I/O互联(CHIP TO CHIP)等,不过以上这些硅光技术趋势,26年还无法产业化落地,此前市场一度炒到了OCS,那么普通投资者就要清醒点儿,过于超前投资,就是题材炒作了。

本文主要介绍几个细分,包括光芯片、CW激光器芯片、调制器、探测器、电芯片等。同时并加上个人对细分中部分重点企业的个人看法。

{个号看过的亲可以略过,雪球再发留档}

「风险提示:本文企业投研结论系个人投资笔记,个人观点仅供参考,不构成投资建议」长文预警:11000字

【正文】

一、硅光子与硅光模块产业趋势

1、硅光模块2026

点击查看全文