谁能幸免?哈佛论文揭示的AI就业冲击真相

AI的“福音”,为何成了年轻人的噩耗?

人工智能的浪潮正汹涌而来。

自2022年底ChatGPT到2025年Deepseek横空出世,生成式AI以燎原之势进入企业和个人的生产力工具箱。

人们一方面惊叹于它写文章、做PPT、写代码的神奇能力,另一方面也开始惴惴不安:它到底会不会抢走我们的饭碗?

在过往的经济学研究中,技术变革的冲击往往从“技能”维度来解读:

技能偏向的技术变革(SBTC):新技术让高技能者受益,低技能劳动被技术替代;

常规性偏向的技术变革(RBTC):新技术通常替代中等技能、重复性的中间任务岗位。

但最新的一篇哈佛大学论文,提出一个令人不安的新概念:

生成式AI并非主要针对技能层次,而是按照资历(seniority)分层冲击。换句话说,它不是让“蓝领”或“白领”消失,而是悄无声息地抽走了职场阶梯的第一层——初级岗位。

这个结论听起来有点反常识。难道AI不是在替代“低技能”吗?为什么AI会先让年轻人“失业”?

冷酷的数据,揭示了隐形的淘汰机制

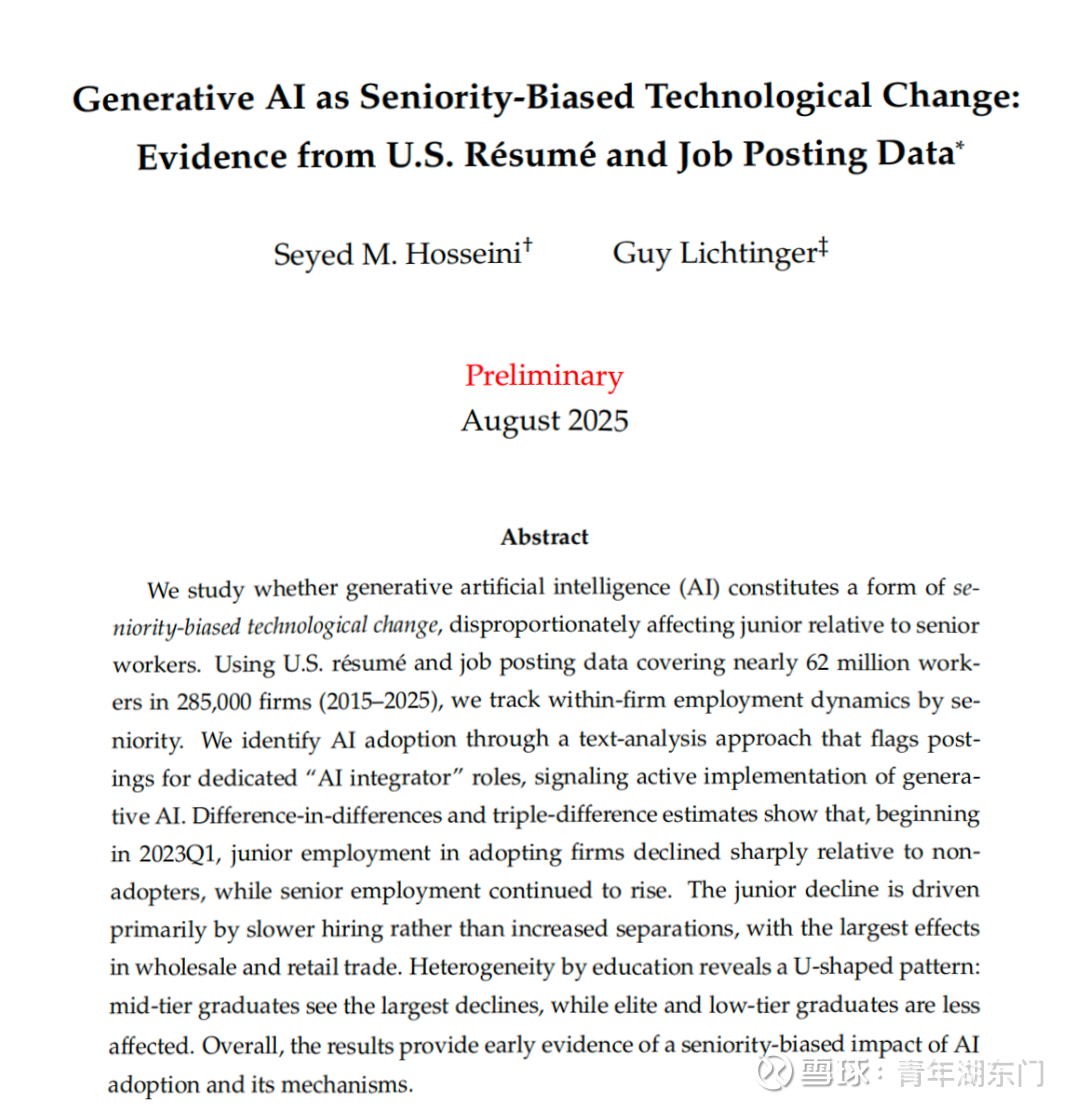

哈佛的研究团队获取了一份 Revelio Labs基于 LinkedIn 的全量招聘与简历信息数据库,285,000家企业、6200万名劳动者、超过1.5亿次招聘记录,几乎囊括了美国就业市场的主体。

结果显示:2015年至2022年,初级岗位与高级岗位的就业曲线如同双生子,一路并肩上扬。但自2022年中开始,曲线骤然分道扬镳:高级岗位继续攀升,初级岗位却停滞、下滑。

特别是从2023年开始,二者之间的差距愈发清晰。

而恰好的是,这个时间点与 ChatGPT 发布时间高度契合。

于是,问题来了:是不是AI在背后推动了这种变化?

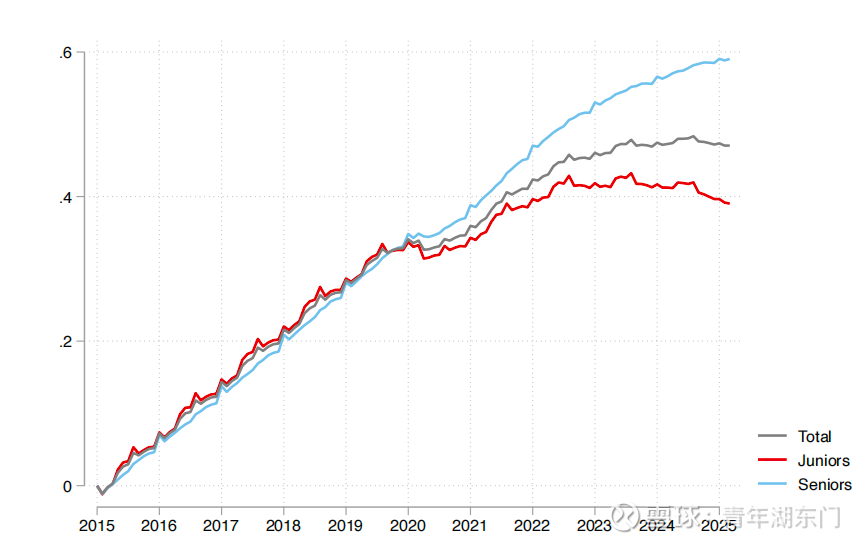

当然,我们不能仅凭猜测确定两者之间的关系,科学研究还是需要严谨的证据。聪明的研究团队采用DiD(Difference-in-Differences)的方法,成功的找到了两者之间的因果关系。

研究团队规避了逐一的调研,而是从招聘岗位分析下手:如果这家公司在岗位招聘说明中出现 LLM、Prompt Engineer、GenAI 这些关键词,那就说明正在招聘AI人才,也说明这家公司正在使用AI来提升生产力。这样的公司可以定义为采用AI的公司。

研究发现,全美大约 10.6 万家公司符合条件,占比约 3.7%,并且从 2023 年第一季度开始数量激增。于是,采用AI的公司成为实验组,未采用的公司就是对照组。

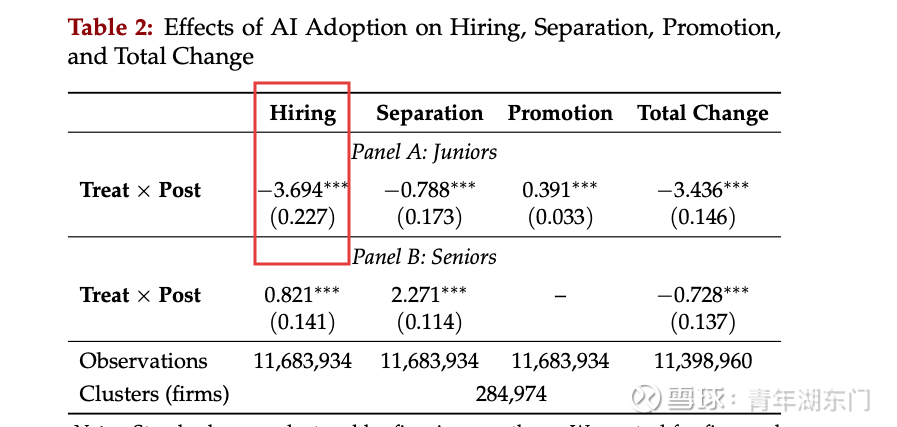

数据的结果是冷酷的。在采用AI的公司里,初级岗位的就业人数相较对照组断崖式下跌。六个季度后,差距拉大到 7.7%。与此同时,高级岗位不仅没有受到冲击,反而增长更快。

换句话说,拥抱AI,并没有影响到高级职位的招聘,而是选择性地锁死了年轻人的入场门票。

更残酷的是,企业并没有大规模裁撤现有初级员工。数据剖析显示,初级岗位减少的根源不在“解雇”,而在于“冻结招聘”。相比对照组,AI企业每季度平均少招3.7名新人,招聘规模暴跌22%。

这是一种更隐秘而低成本的替代机制:无需支付裁员赔偿,无需承受舆论压力,却悄无声息地切断了年轻人的入场通道。

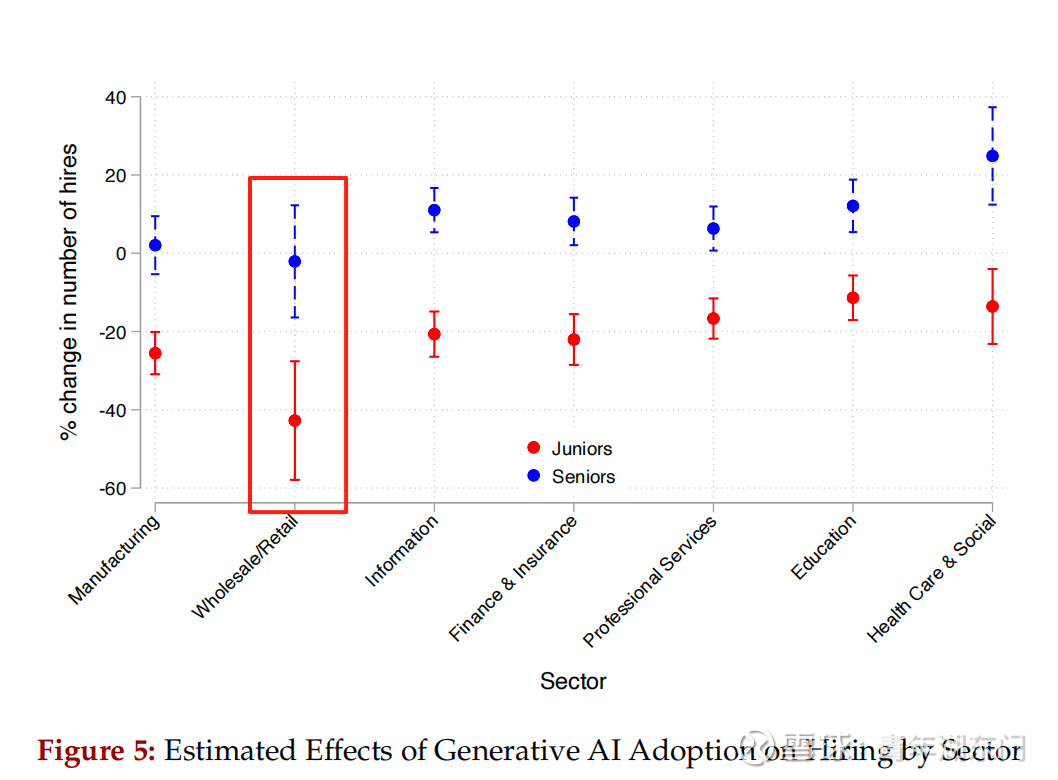

行业维度,虽然AI对行业的冲击普遍存在,但毫无疑问,批发与零售业成为重灾区。

我们可以看到,采用AI企业的初级岗位招聘比对照组减少近40%,这些减少的岗位大部分是客服、文员、导购等等,正是AI替代能力最强的环节。

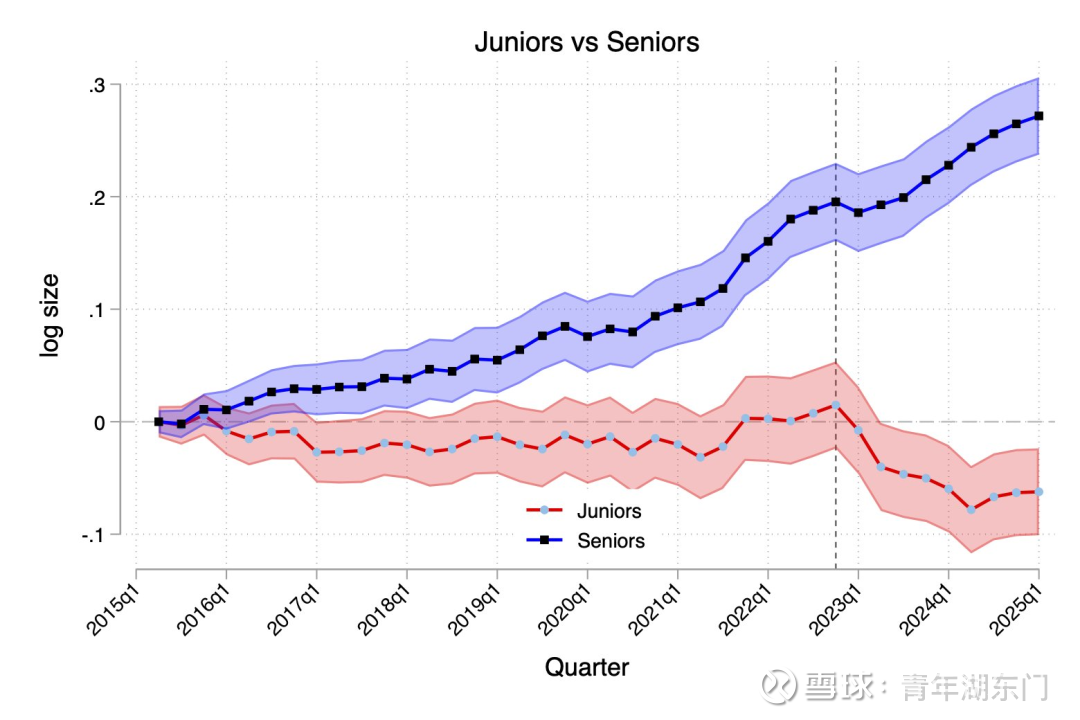

除此之外,还有一个扎心的问题,我是不是可以通过努力学习,拿到名校学历,从而避开AI的冲击?

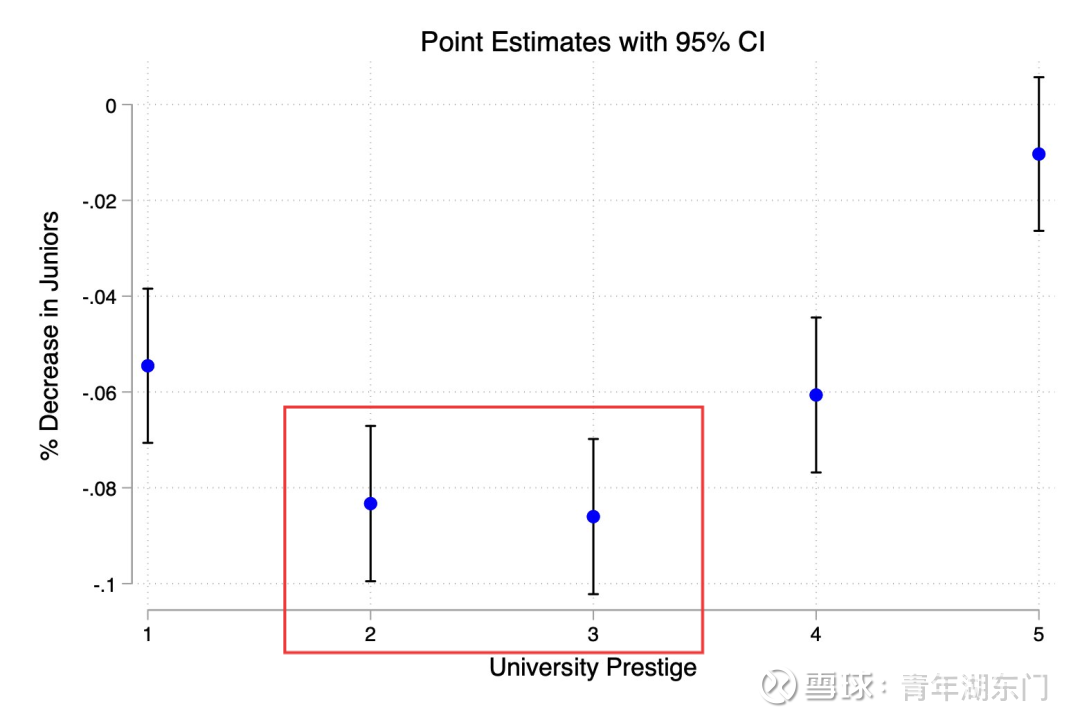

从数据中可以看出,AI对教育差异的影响呈 U型曲线。

顶尖名校毕业生(Tier 1)受影响有限,他们的复杂问题解决能力让AI难以替代,而

对最普通大学(Tier 4、5)的毕业生影响也小,因为他们薪资低、性价比高。最“尴尬”的是中流高校(Tier 2、3)毕业生——他们既不算廉价劳动力,又难以与顶尖人才比肩。

高不成,低不就,正好落在AI的替代区间,成了最危险的群体。

冷冰冰的数据,勾勒出残酷的现实:AI并没有杀掉所有岗位,而是精准地掐灭了年轻人的起点。

当职业的基石坍塌,我们还能靠什么往上攀爬?

AI的浪潮已无可阻挡,它对社会的冲击正如暗流般汹涌而至,对每个普通人生活的改写也将日渐清晰。

这篇研究呈现的不只是数据曲线,而是命运的隐喻:当旧的阶梯被悄然抽走,我们该如何在陌生的高度上寻找新的立足点?

对于普通人而言,传统的、从初级岗位起步,通过逐级积累经验,再走向中高层的路径依赖将不复存在。对年轻人而言,这意味着必须更快地完成原始积累,尽早承担复杂工作。

如果你还是习惯于那些舒适、低风险的任务,只会成为AI的猎物。

AI已在“What”与“How”上几近全能,但它始终无法触及人类独有的“Why”。这意味着真正稀缺的,将是对情境的细腻把握,是在复杂局势中做出价值权衡的能力,是独特的审美格调、幽默感、同理心与领导力。

这些曾经被视为锦上添花的软技能,正在悄然转变为立身之本。未来的职场,不再需要多少‘会写代码的人’,而需要那些‘能赋予代码价值的人’。

正因如此,兴趣与激情也不再是额外的动能,而是可能演化为核心竞争力。它们是心力的源泉,也是人类区别于机器的最后壁垒。

资本镜像:人力资源板块的“剪刀差”

AI在就业市场制造的剪刀差,同样也会折射到A股人力资源板块。

$科锐国际(SZ300662)$ 作为国内猎头与招聘外包龙头,受AI替代效应影响,中低端岗位招聘外包议价能力下降,但中高端人才配置需求反而提升,这使其猎头业务的价值更加凸显。

$北京人力(SH600861)$ 则处境更为微妙,其主营依赖劳务派遣和外包,对初级岗位高度敏感。随着企业减少基层招聘,传统业务承压;但若能在灵活用工、AI技能培训和高端人力资本配置上转型,仍可能打开第二增长曲线。

同样,招聘平台类公司也面临结构性挑战。Boss直聘与前程无忧等平台短期仍能依靠招聘广告和流量维持增长,但长期来看,如果“初级岗位”持续消失,平台的交易基盘也将被削弱,必须加速向中高端职位撮合和职业服务延伸。

整体来看,AI对人力资源板块的冲击,与就业市场如出一辙:初级岗位在消失,依赖规模与数量的商业模式受到压缩;而能抓住高端人才配置、灵活用工与培训转型的企业,则可能在残酷的洗牌中脱颖而出。

结语:AI时代的真正考题

前谷歌CEO埃里克·施密特曾说过:“技术本无善恶,关键在于我们如何使用它。”

对年轻人来说,AI既是威胁,也是杠杆。能驾驭它者,或可跨越缺失的台阶;若任其替代,便可能永远止步于原地。对社会而言,教育与政策必须及时调整,否则将有整整一代人失去起点。

未来的职场竞争,不再是“AI vs. 人类”,而是“会用AI的人 vs. 不会用AI的人”。

技术的脚步向来冷峻,不会因人类的忧惧而停歇。历史也早已证明:每一次技术革命,皆是危机与机遇的交织。

问题的关键不在AI本身,而在于我们是否敢于摆脱路径依赖,在新的起点上寻找属于自己的阶梯。