在晶圆级探针台这一高壁垒领域,国内上市公司的研发与产业化进展已取得实质性突破,尽管整体国产化率仍较低,但部分龙头企业已实现技术追平并进入头部客户供应链。以下是主要参与者及其最新动态:

一、矽电股份(301629)——国产探针台领军者

技术突破与市场地位

- 12英寸晶圆探针台量产:作为大陆首家实现12英寸探针台产业化的企业,其PT-930系列定位精度达±1.3μm,接近日本东京电子(±0.8μm)和东京精密的水平 。该产品已通过中芯国际28nm工艺验证,并进入长江存储等重点客户试产阶段。

- 全场景覆盖:产品涵盖4-12英寸晶圆探针台及晶粒探针台,在LED芯片领域市占率超70%,三安光电、华灿光电等头部企业的Mini/MicroLED产线均采用其设备。2023年国内探针台市场份额达25.7%,连续多年位居国产厂商首位。

研发投入与客户壁垒

- 核心技术积累:掌握高精度步进、智能视觉算法等六大核心技术,拥有246项授权专利,部分技术指标达国际同类水平。2025年推出的Mini/MicroLED倒装晶粒探针台,支持多芯同测与宽温域环境,已应用于三安光电最新产线。

- 客户深度绑定:进入士兰微、比亚迪半导体、燕东微、华润微等晶圆厂供应链,同时与华天科技、长电科技等封测企业建立长期合作。华为哈勃于2021年入股,持股4%,凸显技术认可度。

- 产能扩张计划:IPO募投项目拟扩充250台12英寸探针台产能,单价预计80万元/台,完全达产后年产值约2亿元。

二、长川科技(300604)——测试设备综合供应商

业务布局与技术进展

- 探针台配套测试机:探针台作为测试机、分选机的配套产品,2024年收入占比约10%,主要应用于分立器件与功率芯片测试,支持8英寸及以下晶圆。其全自动超精密探针台CP12兼容8/12英寸晶圆,自主研发的视觉系统可实现晶圆与探针自动定位,精度可达±1.5μm。

- AI算力芯片测试突破:针对HBM(高带宽存储器)、车规级芯片等需求,开发了三温探针台(-55℃至200℃)和支持200Mbps高速数字测试的CP12-Memory型号,与D9000系列测试机协同形成一站式解决方案。

研发挑战与市场机遇

- 高端技术攻坚:高端探针台研发项目曾因技术壁垒高和客户认证严格两度延期至2025年底,目标将精度提升至±1.0μm。2024年研发费用率达22%,重点突破高精度定位技术。

- 订单增长显著:2025年订单同比增长30%,其中探针台订单占比提升至15%,并通过收购新加坡STI公司完善AOI检测产品线,增强整体竞争力。

三、其他潜在参与者

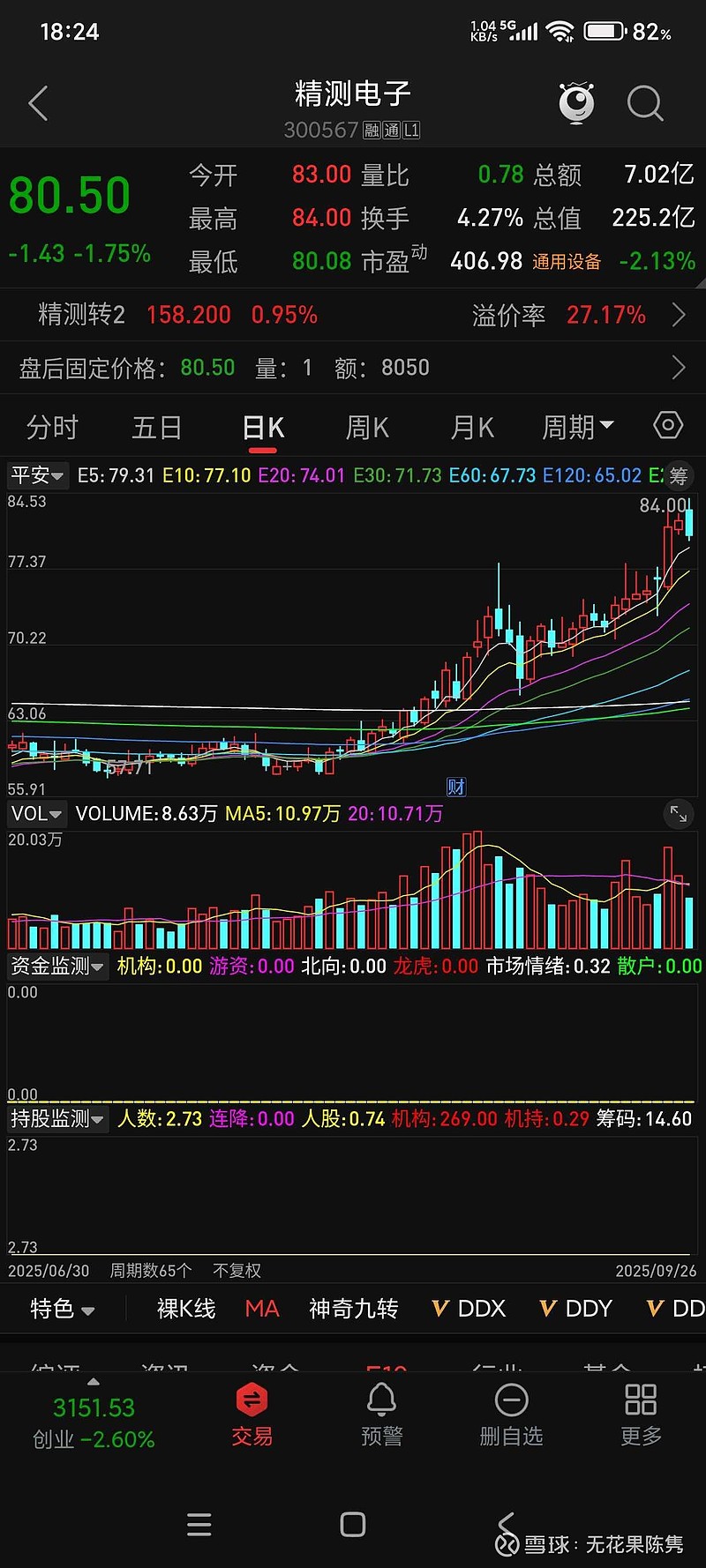

1. 精测电子(300567)

- 探针台技术协同:在Micro LED/OLED检测设备中,与TEL探针台(P8/P12)集成,实现ATE测试与AOI检测一体化。其自研的JI-IYM-S系列光谱分光式成像亮度计可同步输出亮度/色度数据,支持AI缺陷复判,但探针台本体仍依赖外部采购 。

- 研发方向:重点布局显示面板检测设备与半导体测试设备的交叉领域,未来可能通过技术整合切入晶圆级探针台市场。

2. 泰克半导体(非上市)

- 量产能力与技术参数:年出货量突破400台,自主研发的X200-AS全自动探针台重复定位精度±3μm,支持8/12英寸晶圆切换,覆盖逻辑芯片、功率器件等测试场景。其-60℃至200℃宽温域测试能力可满足第三代半导体(SiC/GaN)需求。

- 客户合作:与三安光电、华润微、中电41所等达成合作,24小时响应的本地化服务成为竞争优势。

3. 士兰微(600460)

- 内部测试需求驱动:作为IDM厂商,自主研发全自动超精密探针台用于内部晶圆测试,填补国内空白,但未明确对外销售计划。其探针台技术可能随功率器件产能扩张逐步成熟。

四、行业趋势与挑战

政策与市场红利

- 国产替代加速:国家大基金二期重点支持半导体设备国产化,探针台作为前道测试关键设备,2025年国产化率目标提升至35%。随着28nm以下先进制程量产,探针台需支持更小pad间距(<50μm)与更高测试频率(>10GHz),矽电股份的PT-930系列已通过中芯国际28nm工艺验证。

- 新兴领域增量:第三代半导体(SiC/GaN)测试需求爆发,泰克半导体等企业推出的高压探针台(支持10kV以上测试)已应用于车规级IGBT芯片测试。

技术壁垒与风险

- 高端设备依赖进口:12英寸±0.8μm精度的高端探针台仍被东京电子、东京精密垄断,矽电股份需在2026年前突破核心技术,否则可能面临日企降价挤压。

- 研发投入压力:长川科技等企业研发费用率超20%,且高端探针台研发周期长(通常3-5年),需持续资金支持。

五、总结

目前,矽电股份是国内晶圆级探针台领域技术最领先、产业化进展最快的上市公司,其12英寸探针台已实现批量出货并进入头部客户供应链。长川科技通过测试设备协同优势,在功率器件与AI算力芯片测试领域占据一席之地。尽管国产替代仍处于早期阶段,但政策支持与技术突破将推动行业快速发展。投资者可重点关注矽电股份的产能释放与长川科技的高端技术突破,同时警惕日企技术封锁与价格竞争风险。