什么值得买背后是京东和淘宝的价格机制的失灵

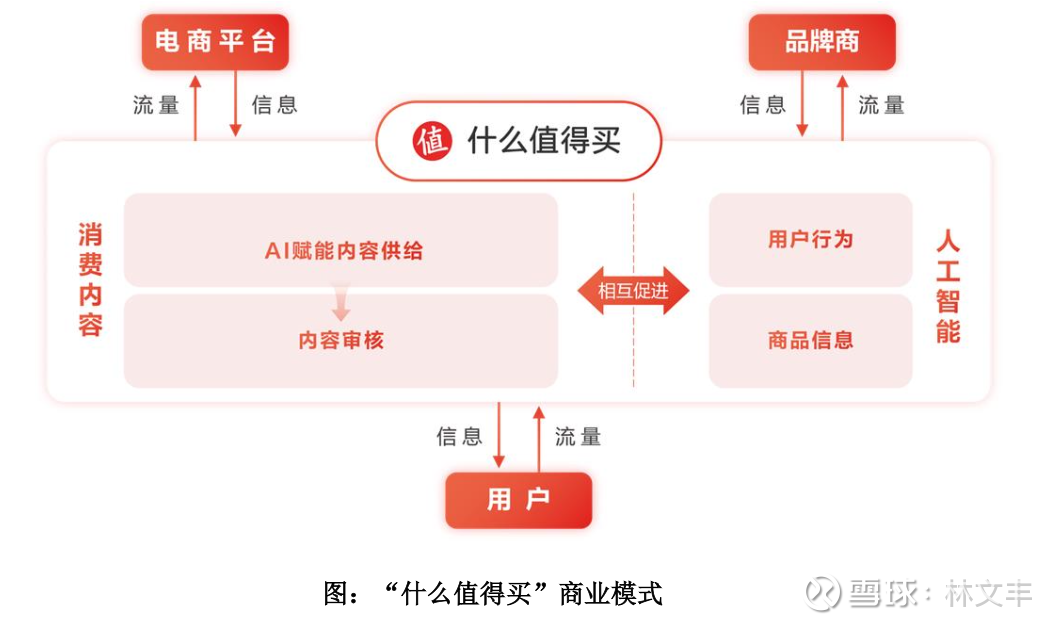

本报告旨在通过深度剖析“什么值得买”(股票代码:300785)的商业模式、财务状况及其战略演进,将其作为一面棱镜,折射出中国电子商务生态系统,特别是淘宝体系的内在运作逻辑、结构性优劣以及在竞争格局下的深刻变迁。报告的核心论点是,什么值得买不仅是一个消费内容社区,更是中国主流电商平台健康状况、运营效率和战略方向的关键“晴雨表”和“压力测试器”。

本报告的关键结论如下:

什么值得买的商业模式是淘宝生态“成本结构”的直接货币化:什么值得买的核心收入来源——电商导购佣金,本质上是淘宝商家为获取稀缺的有效流量而支付的营销成本。这一模式的存在与规模,直接量化了淘宝生态内因信息不对称和流量竞争白热化而产生的“隐性加价”,即商家为获得可见度而必须付出的成本,此成本最终由消费者承担。

什么值得买是淘宝生态优劣势的放大镜:什么值得买的繁荣,一方面得益于淘宝“万能店铺”的巨大优势——无与伦比的商品丰富度为其提供了源源不断的内容素材。另一方面,它也暴露了淘宝的结构性弱点——在海量信息中,平台原生的价值发现和信任构建机制存在不足,从而将关键的“消费决策”环节拱手让给了如什么值得买这样的外部策展人。

拼多多的崛起是对“策展式价值发现”模式的根本性颠覆:拼多多的商业模式,从“人工策展+社区引导”的什么值得买-淘宝模式,转向了“平台强力背书下的极致低价”模式。通过“仅退款”等激进的消费者保障政策和供应链的极致压缩,拼多多将信任机制内化于平台本身,直接削弱了外部价值发现平台的核心存在理由,对什么值得买的传统业务构成生存性威胁。

向AI与整合营销服务的战略转型是什么值得买的必然求生之路:面对电商格局的极化和核心业务的侵蚀,什么值得买向“AI与内容驱动的数字消费服务集团”的转型 (1),并非简单的业务扩张,而是一场至关重要的防御性自救。通过大力投入AIGC(人工智能生成内容)和深化品牌营销服务,什么值得买试图从一个单纯的流量“套利者”,转变为一个为品牌提供全链路解决方案的、拥有技术壁垒的“数据与营销伙伴”,以在新的电商战争中找到不可替代的生态位。

综上所述,什么值得买的未来轨迹,将不再仅仅取决于其自身的内容运营能力,而是更深层次地与中国电商两大巨头——试图维系其复杂生态平衡的阿里巴巴,和以颠覆性低价逻辑重塑市场的拼多多——之间的战略博弈结果紧密相连。什么值得买的每一次转型,都是对这场宏大变局的精准回应。

第二部分:解构“什么值得买”模式:从内容套利到AI驱动的消费引擎

2.1 核心价值主张:破解“选择悖论”

“什么值得买”成立于2011年,其商业模式的起点,是为了解决一个在现代商业社会中日益凸显的问题——“选择悖论”。当消费者面对像淘宝这样商品数量近乎无限的平台时,过多的选项非但没有提升购物体验,反而导致了决策瘫痪和对可信赖信息的极度渴求 (1)。什么值得买精准地捕捉到了这一痛点,将自身定位为消费者的“专业买手”和“决策助手”,其使命“让每一次消费产生幸福感”,正是通过帮助用户在信息海洋中进行高效、理性的筛选来实现的 (1)。

这种模式与山姆会员店(Sam's Club)早期的“严选”标签异曲同工 (2)。山姆会员店通过专业的采购团队,为会员筛选出少数真正“值得买”的商品,从而建立起消费者的信任。什么值得买在数字世界中扮演了类似的角色。它并非直接销售商品,而是通过一个由用户(UGC)、专业编辑(PGC)乃至人工智能(AIGC)共同构建的内容生态,对全网商品进行筛选、评测和推荐。

从更深层次的商业逻辑来看,什么值得买的真正价值并非在于商品本身,而在于对“信息与信任的套利”。它在庞大、嘈杂的电商平台内部,识别出普通消费者难以发现的价值洼地(即高品质与低价格的组合),然后通过社区内容的形式,将这一“信息差”传递给其用户,并从中获利。这一模式得以成立的根本前提,正是其主要合作电商平台(如淘宝)自身存在的导航复杂性和内在的信息不对称性。平台的优势——海量供给,恰恰催生了其弱点——用户决策困难,从而为什么值得买这样的第三方策展平台创造了生存空间和商业价值。

2.2 双重收入来源:佣金与广告的共生关系

什么值得买的商业大厦建立在两大核心收入支柱之上:电商导购佣金收入和广告展示收入 (1)。这两者之间形成了紧密共生、相互促进的良性循环。

电商导购佣金收入:这是什么值得买最基础的商业模式,属于典型的“淘宝客”联盟营销。当用户通过什么值得买平台上的链接,跳转至淘宝、京东等电商平台并完成购买后,商家会按照实际成交金额(扣除运费后)的一定比例支付给什么值得买一笔佣金 (4)。这种模式将什么值得买的内容价值直接与交易结果挂钩,使其有强大的动力去发掘真正具有性价比的商品,以提升转化率和佣金收入。

广告展示收入:随着什么值得买社区的壮大,其聚集了大量具有明确购买意图和高消费能力的用户群体。这个精准的用户池本身就成为了极具价值的营销资产。因此,品牌商和电商平台愿意支付费用,在什么值得买的网站和App上进行广告投放,以直接触达这些高质量的潜在消费者 (1)。

这种双重收入模式也要求平台在商业化和用户信任之间维持一种微妙的平衡。一旦用户感觉平台上的推荐内容更多是出于广告目的而非客观中立,其作为“可信赖策展人”的核心价值就会被侵蚀,整个商业模式的根基便会动摇。

第三部分:什么值得买作为淘宝生态的一面镜子:折射优势、劣势与商家“加价率”

3.1 解构“淘宝加价率”:量化“可见性”的成本

“加价率”,可以理解为商家在商品生产成本之外,为在淘宝平台上成功销售所需承担的全部附加成本,这包括平台抽成、营销推广、物流仓储以及至关重要的流量获取费用。而什么值得买的佣金收入模式,正是这个“加价率”中“流量获取成本”最直观、最可量化的体现。

在淘宝这个竞争已经高度白热化的市场中,一个商家的商品想要被消费者看到,单靠“上架”是远远不够的。自然搜索流量被头部品牌和高销量商品牢牢占据,中小商家若想脱颖而出,就必须支付额外的费用来“购买”流量。这种购买行为主要通过两种方式实现:一是淘宝平台内的直通车、钻展等官方广告工具;二就是通过“淘宝客”这样的联盟营销体系,将佣金分给像什么值得买这样的外部导流渠道 (4)。

什么值得买从商家处赚取的每一笔佣金,都代表着商家为获得一次有效曝光和成功转化而付出的边际成本。这个成本最终必然会作为商品定价的一部分,转嫁到消费者身上。因此,什么值得买的佣金业务规模和普遍的佣金率水平,实际上成为了一个衡量淘宝平台“流量成本”的实时指数。当商家普遍愿意支付更高的佣金时,往往意味着平台内的自然流量获取愈发困难,竞争愈发激烈,商家不得不依赖外部渠道求生存。从这个角度看,什么值得买的存在与繁荣,恰恰建立在淘宝商家为克服平台自身内部竞争而产生的额外运营成本之上。它所促成的“低价好物”,其价格背后已经包含了这笔为“被发现”而支付的营销费用。

阿里巴巴自身对这一生态的复杂性也有清醒认识,例如,淘宝联盟曾针对私域流量管理的淘宝客工具额外收取10%的专项服务费,其目的就是为了更好地管理和调控这个庞大的联盟生态系统,将资源向真正有带货能力的渠道倾斜 (7)。这从侧面印证了导购流量的巨大体量及其在整个阿里电商生态中的重要性。

淘宝的结构性劣势:让渡价值发现与消费者信任

什么值得买以及小红书等一系列第三方内容社区的蓬勃发展,从根本上证明了淘宝平台在两个关键功能上的结构性不足:价值发现和信任构建。当大量消费者需要借助外部工具来判断“什么值得买”时,这本身就说明平台原生的推荐算法和信用体系,未能完全满足用户在消费决策最后阶段的需求。

这一劣势在2023年席卷整个行业的“低价优先”战略中表现得尤为明显。当京东凭借其在3C家电等标品领域的供应链优势和价格可比性,在低价策略上取得显著成效时,淘宝的跟进却效果不彰 (8)。其根本原因在于,淘宝平台充斥着大量服装、饰品等非标品,消费者很难进行有效的跨店比价,对“低价”的感知不强。更重要的是,淘宝的存量用户已经习惯了其商品多样性和服务体验,对平台的价值诉求远不止于“低价” (8)。

这种结构性特征导致了一个更深远的后果:淘宝在某种程度上将商业活动中最具价值的一环——影响并促成消费者最终购买决策——“外包”了出去。当一个消费者在什么值得买上被一篇深度评测“种草”,并下定决心购买某款产品时,这个交易中最关键的“信任建立”和“决策锁定”时刻,是发生在什么值得买的场域内,而非淘宝。什么值得买因此捕获了这一环节的价值,并以佣金的形式将其变现。

这构成了一个重大的战略脆弱性。拼多多后来的崛起,正是精准地攻击了这一点。拼多多没有依赖外部策展人,而是通过将“低价”和“信任”直接构建到平台的核心机制中来赢得用户。其激进的“仅退款”政策、百亿补贴的强力背书,以及对白牌工厂供应链的深度整合,都在向消费者传递一个极其清晰的信号:“你无需去别处验证,平台本身就是最低价和最终保障。” 这种模式将价值发现和信任构建的权力牢牢掌握在平台自己手中,从而对什么值得买这类“中间人”形成了釜底抽薪式的打击。

第四部分:电商战场:什么值得买在拼多多崛起与“低价”战争中的演进

4.1 两种生态的对决:“引导式发现” vs “算法式低价”

中国电商市场近年来的核心叙事,是两种截然不同的商业哲学之间的激烈碰撞。一方是以“淘宝-什么值得买”为代表的“引导式发现”生态,另一方则是以拼多多为代表的“算法式低价”生态。

“引导式发现”模式建立在一个假设之上:消费者是“价值猎手”,他们愿意投入时间精力进行研究,或者信赖专业的意见领袖(KOL)和社区内容,来寻找最“聪明”、最适合自己的消费选择。在这个模型中,SMZD扮演着“向导”的角色,通过内容和社区互动,引导用户在淘宝的商品丛林中找到心仪的猎物 (9)。

而拼多多的“算法式低价”模式则服务于另一类消费者画像:“价格接受者”。这类消费者追求的是以最低的认知成本和时间成本,获得价格最低的商品。拼多多通过社交拼团的模式快速聚合流量,再以极致低价的商品供给承接流量,整个过程简单、直接、高效 (9)。

2023年,几乎所有主流电商平台都将“低价”作为首要竞争战略,这标志着市场重心的根本性转移 (8)。这场所谓的“价格战”,实际上是两种商业哲学的大决战。拼多多的巨大成功证明,在宏观经济承压、消费者支出更趋理性的背景下,“价格接受者”构成了市场中一个规模庞大且占据主导地位的群体 (8)。他们对简单明了的低价诉求,其吸引力远超于复杂的价值发现过程。这种消费现实的变化,迫使包括淘宝和什么值得买在内的整个市场,都必须对拼多多所定义的“新规则”做出回应。

4.2 拼多多的竞争冲击:重塑游戏规则

拼多多的崛起不仅是市场份额的再分配,更是对整个电商行业底层游戏规则的颠覆性重塑。2023年11月29日,拼多多盘中市值首次超越阿里巴巴,这一事件被行业视为中国电商市场的“里程碑”,它雄辩地证明了“后来者可以通过开创新路径,获得比较优势,乃至超越前浪” (10)。

拼多多的核心竞争力,并不仅仅是表面的“便宜”,而是其结构性地保障和执行低价的能力。它通过一系列强硬的平台规则,重构了商家与消费者之间的权力天平。其中最具代表性的就是“仅退款”政策。这项允许消费者在特定情况下无需退货即可获得退款的规则,极大地降低了消费者的购物风险和决策成本,从而建立起强大的平台信任 (8)。这项最初被视为“激进”的政策,由于其在争夺用户上的巨大威力,最终倒逼淘宝、京东等所有竞争对手跟进,成为行业标准。

这种模式对什么值得买的冲击是根本性的。消费者在购物时最大的担忧之一是:“我是否买贵了?商品质量有问题怎么办?” 什么值得买的模式通过社区内容回答这个问题:“我们替你做过功课,这个值得买。” 而拼多多的模式则用平台机制来回答:“我们建立了一套让商家几乎无法欺骗你的系统,即便出了问题,你也能毫不费力地拿回钱。”

显然,后一种回答对于广大价格敏感型用户来说,是一个更强大、更可靠、更具规模效应的信任信号。当平台本身就成为价值的最终仲裁者时,像什么值得买这样的外部验证者的必要性就被大大削弱了。 $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $值得买(SZ300785)$

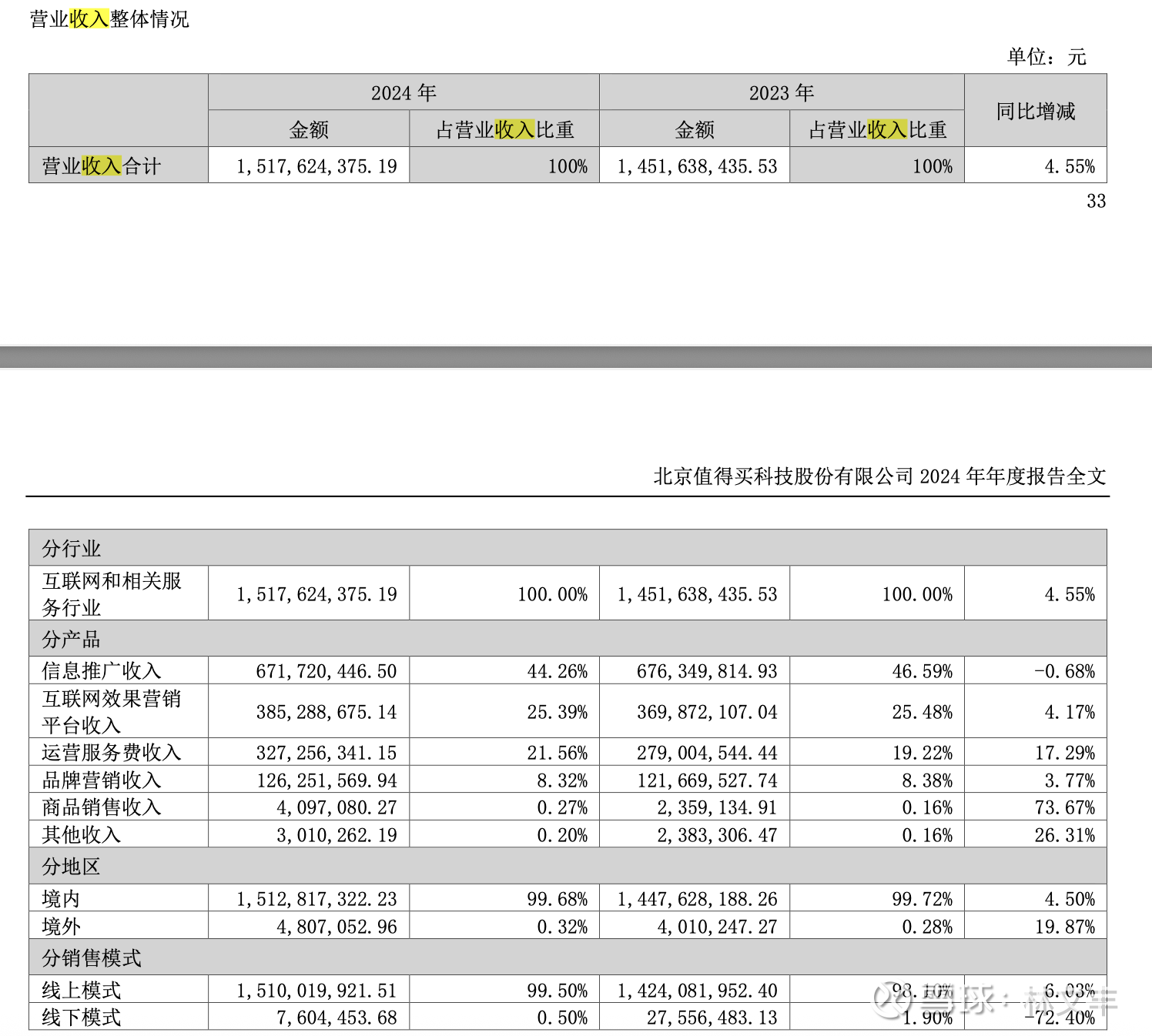

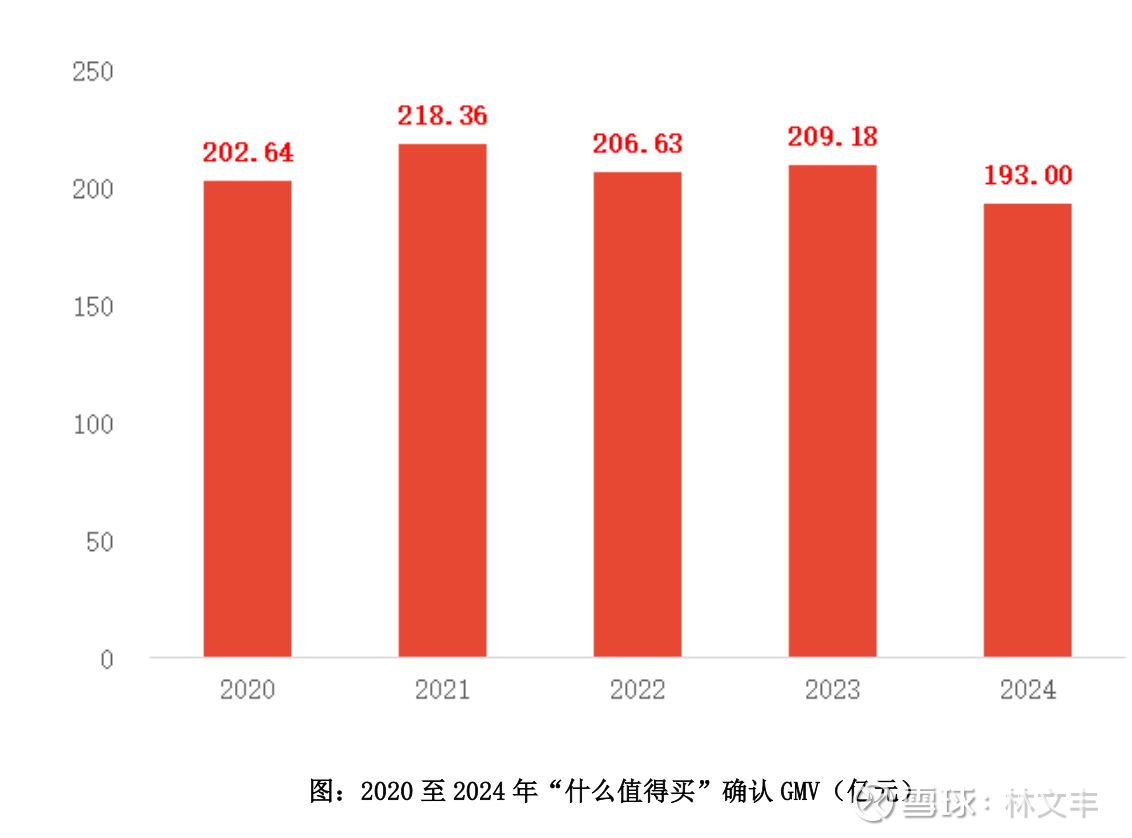

报告期内,“什么值得买”(网页链接)及相应的移动应用确认 GMV 达到 193.00 亿,完成订单量为 1.95 亿单。从商品品类看,家用电器、电脑数码、食品生鲜、个护化妆、运动户外等品类为“什么值得买”排名前列的品类。

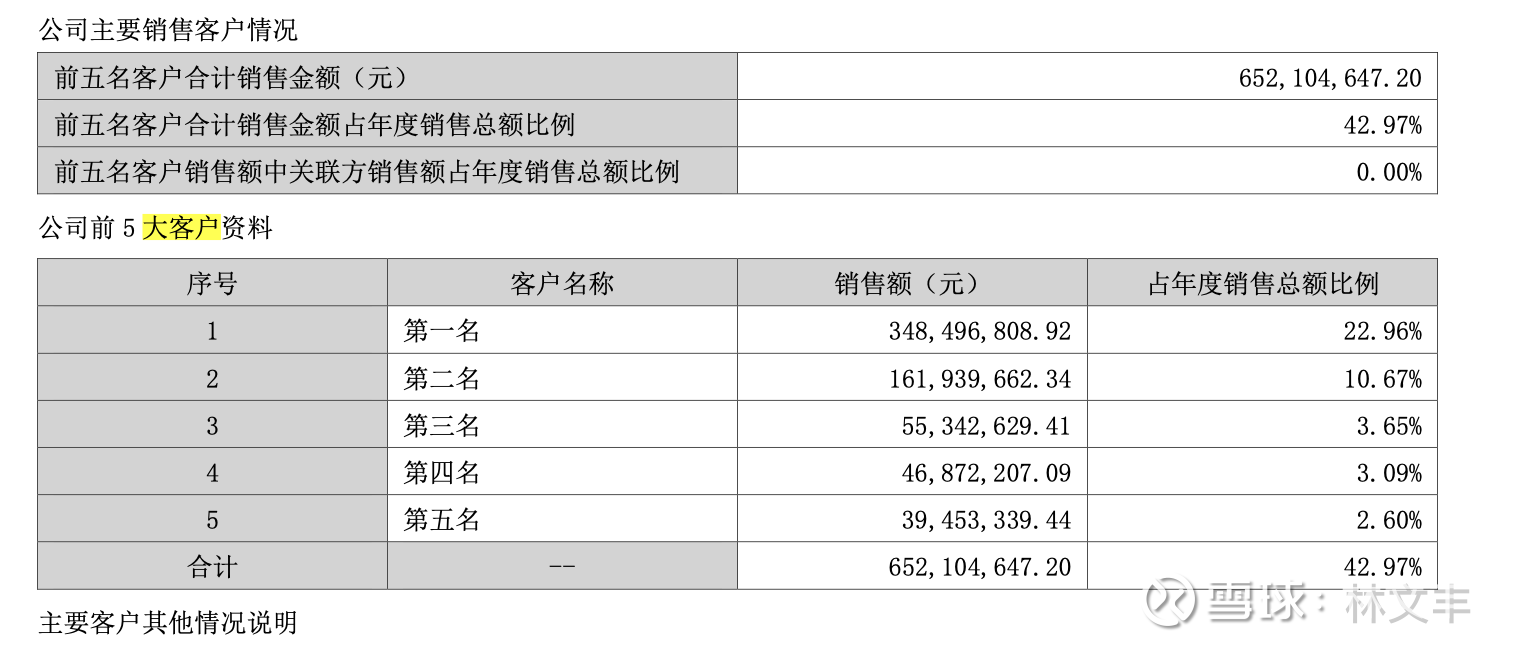

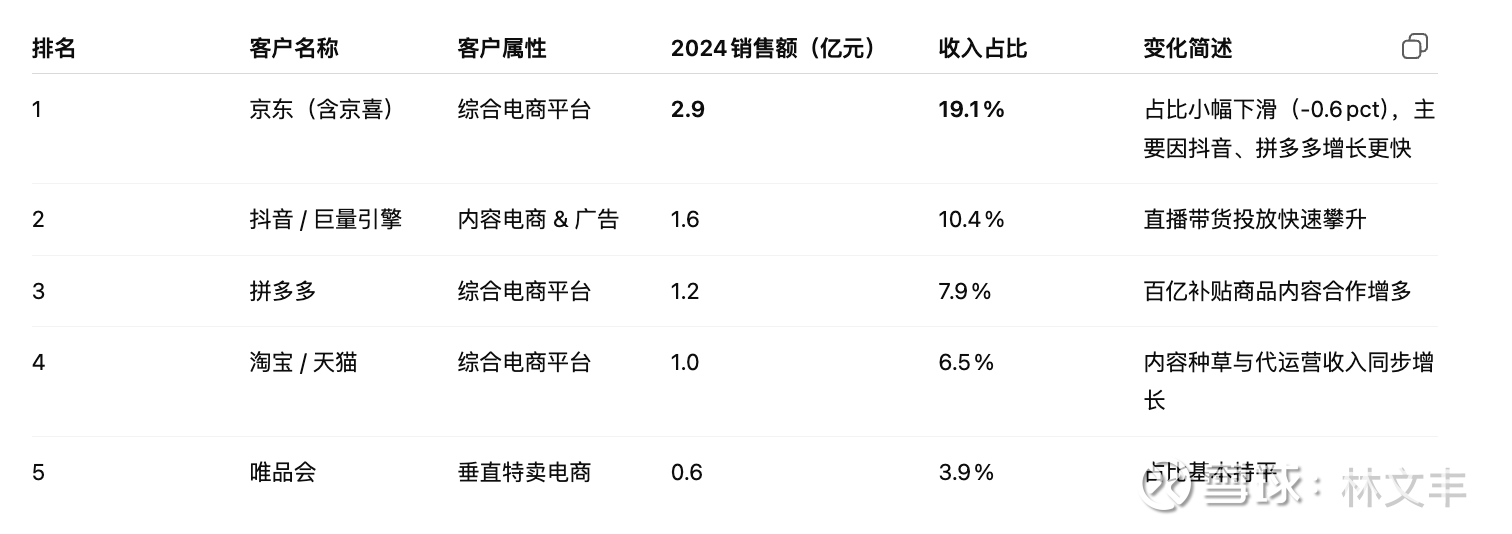

2024年第一大客户仍是京东,且在前五大客户结构中,京东、抖音、拼多多、淘系与唯品会的顺序未变。前五名客户贡献了不足一半收入,较 2023年小幅下降,显示客户结构在趋于分散,但公司仍严重依赖主流电商/内容平台流量生态。

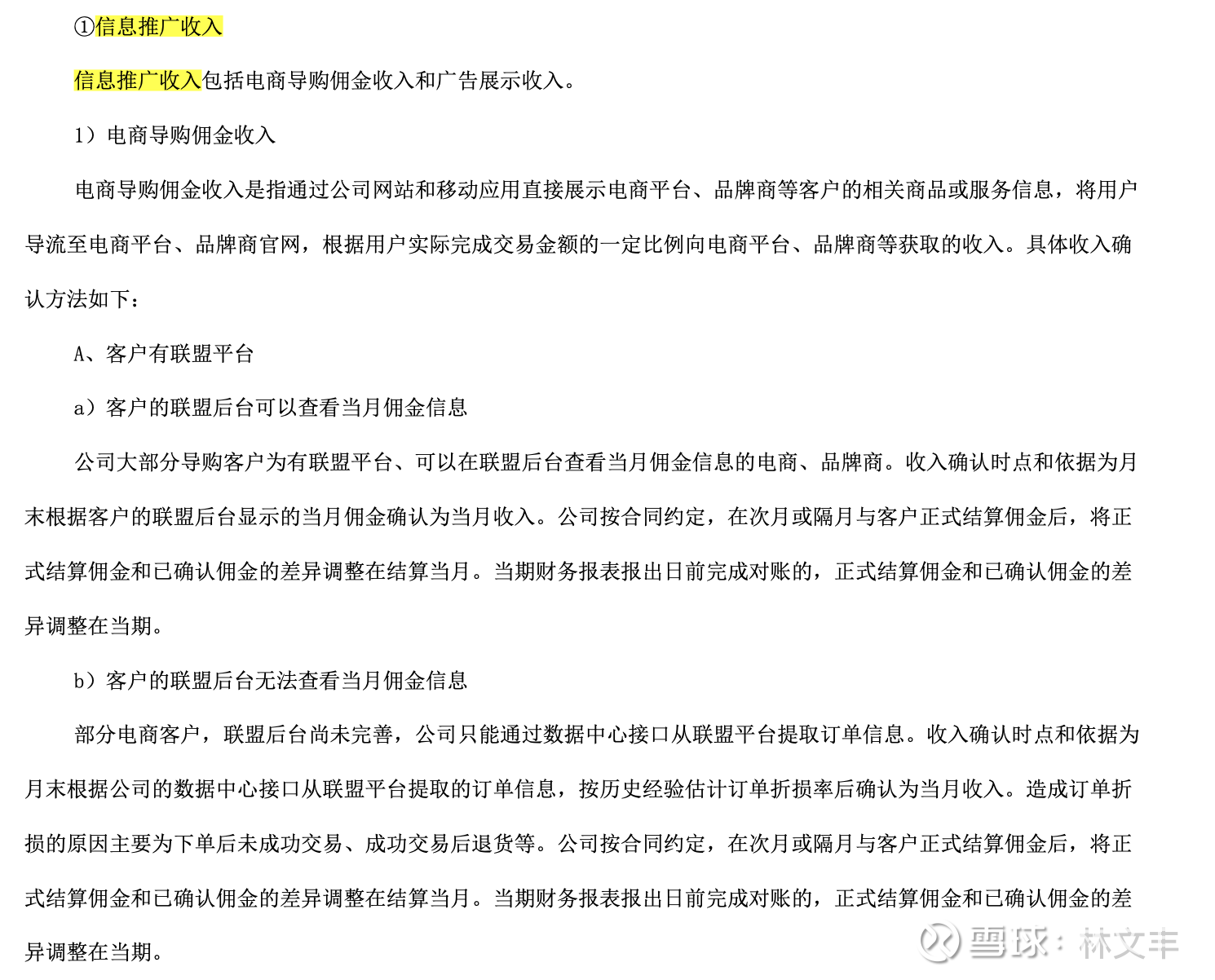

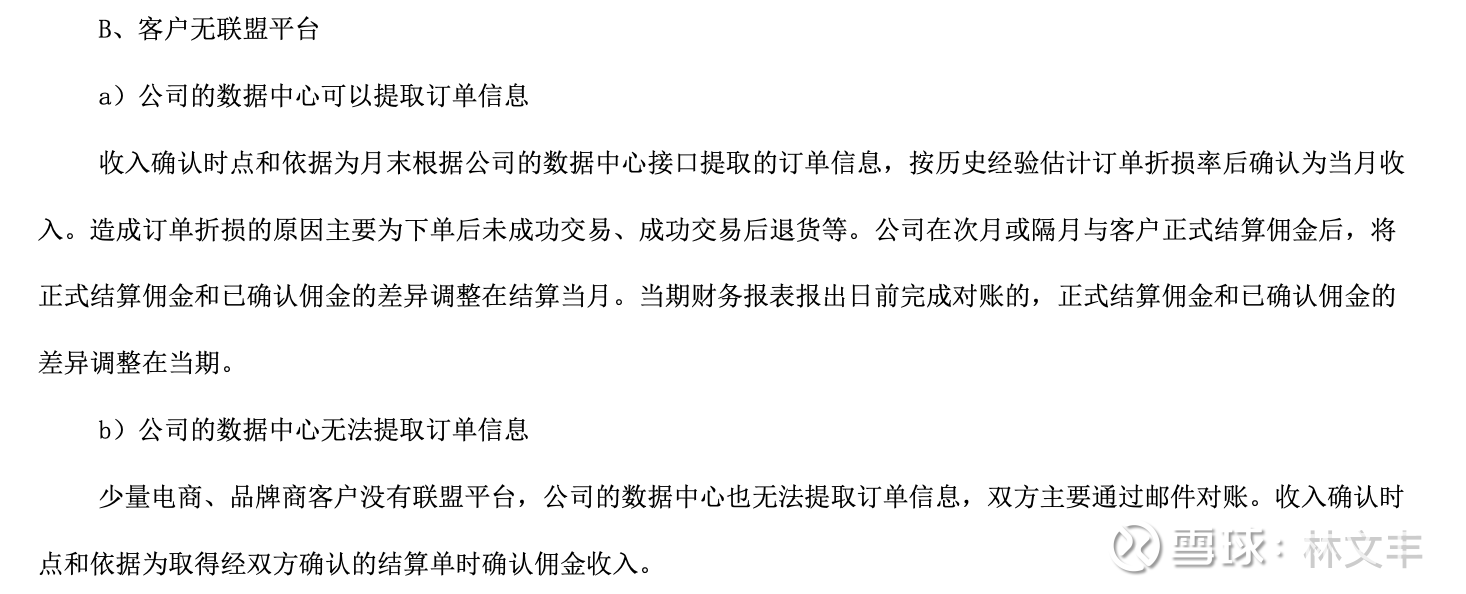

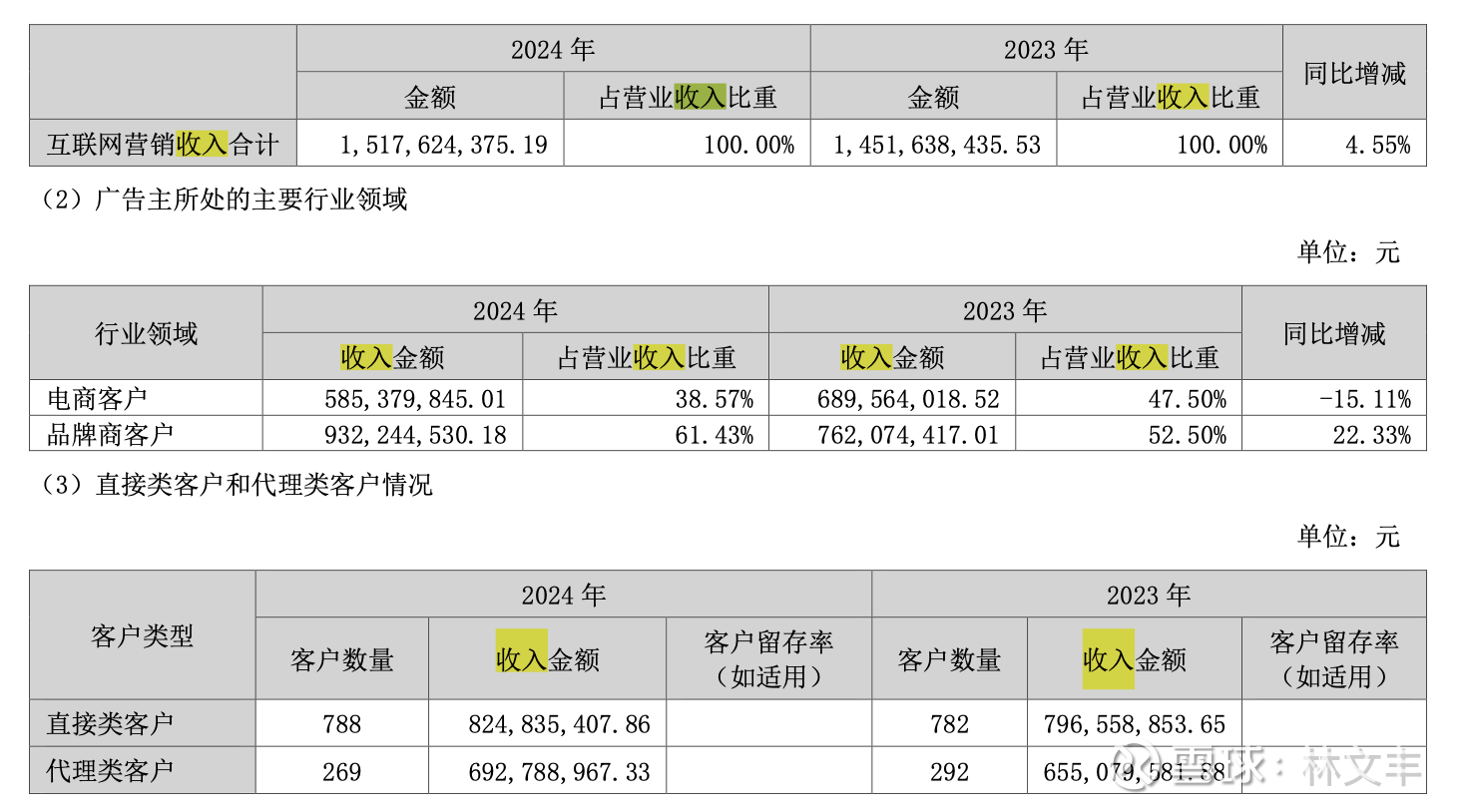

报告期内,公司通过“什么值得买”为电商平台、品牌商等提供信息推广服务。根据收费方式的不同,该收入分为电商导购佣金收入和广告展示收入两部分:其中电商导购佣金收入是指通过公司网站和移动应用直接展示电商平台、品牌商等客户的相关商品或服务信息,将用户导流至电商平台、品牌商官网,根据用户实际完成交易金额的一定比例向电商平台、品牌商等获取的收入;广告展示收入是指通过在公司网站和移动应用为电商平台、品牌商等客户提供广告展示等营销服务,向电商平台、品牌商等客户获取的收入。

公司的部分收入为电商导购佣金收入和互联网效果营销平台收入,这项业务收入是公司与阿里巴巴、京东等电商企业的联盟平台或其他第三方联盟平台进行对接,按照所发布商品的实际交易额收取佣金或者服务费。