孩子宝的失败教训和对泡泡玛特的启示

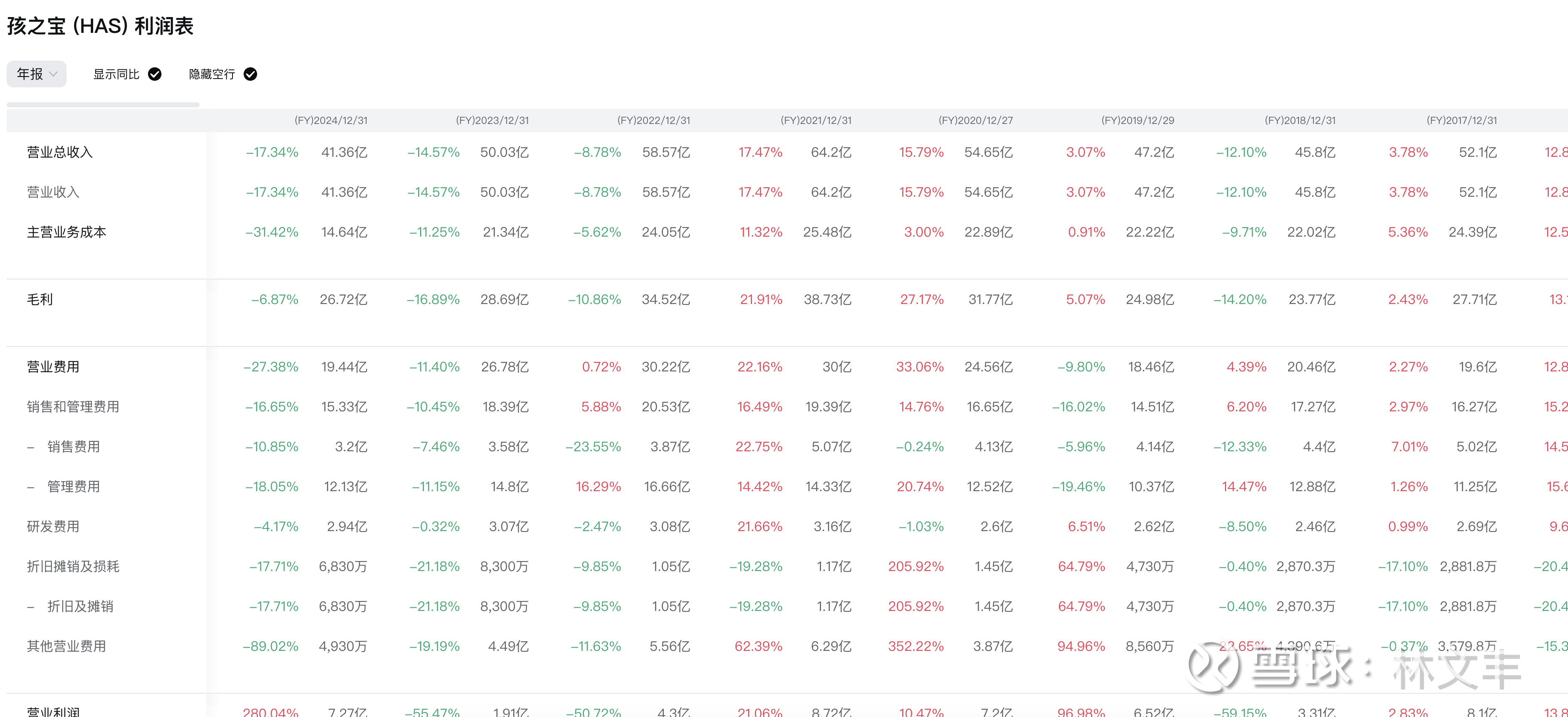

孩子宝 100 亿美金市值 4 亿美金净利润 最近几年有亏损

孩之宝 (Hasbro) 做对了什么? (The Blueprint for Success)

Hasbro's history contains the "holy grail" strategy for any toy and IP company.

创造并拥有了永恒的自有IP (Creating and Owning Evergreen IP):这是Hasbro最伟大的成就。与Funko不同,Hasbro的基石是自己创造或收购并深度运营的品牌。变形金刚 (Transformers)、小马宝莉 (My Little Pony)、地产大亨 (Monopoly)、培乐多 (Play-Doh) 等,这些不是一时的潮流,而是可以传承几代人的文化资产。 $孩之宝(HAS)$ $泡泡玛特(09992)$ $迪士尼(DIS)$

变形金刚最初由 Hasbro 将日本 Takara 的玩具线(如 Diaclone/Microman)引入北美,并与 Marvel 共同打造世界观与角色设定。

权利格局:Hasbro 在日本以外市场对 Transformers 品牌拥有并运营核心IP权利;在日本市场,与 Takara Tomy 深度绑定、共同运营(实务上常被视为“共同/协作”关系)。

影视发行(如派拉蒙的真人电影)是基于 Hasbro 的品牌授权,属于内容层面的独立合作,不改变品牌IP归属。

开创“品牌蓝图”战略 (Pioneering the "Brand Blueprint" Strategy):在21世纪初,Hasbro意识到自己不应只是一家玩具公司,而应是一家“品牌娱乐公司”。其核心战略是:通过故事驱动玩具销售。最经典的案例就是与迈克尔·贝合作的《变形金刚》真人电影。

飞轮效应:电影的巨大成功 → 带动全球玩具销量飙升 → 玩具销售的利润 → 投资拍摄下一部电影/动画片。这个“故事内容”与“实体产品”相互促进的飞轮,是所有IP公司梦寐以求的商业模式。

把“玩具”做成“规则与世界观”:D&D、万智牌不仅是单品,更是规则与社群生态,可外溢到视频游戏/影视/授权,形成更长尾的现金流曲线(例如 2024 年数字/授权大幅增长)

天才的收购:奇才队 (Wizards of the Coast):1999年收购拥有**《龙与地下城》(D&D)** 和 《万智牌》(Magic: The Gathering) 的WotC,是Hasbro历史上最成功的一笔交易。这笔收购让Hasbro的业务从不稳定的儿童玩具市场,延伸到了拥有极高用户粘性、持续付费意愿的青少年及成人“桌面游戏/爱好者”市场。在玩具业务疲软的时期,WotC一直是Hasbro最稳定、最赚钱的现金牛。

“类IP平台”的盈利支点在 WotC:2024 年 WotC与数字游戏分部收入/利润逆势增长,成为公司利润中枢;2024 全年分部营业利润约 6.32 亿美元、利润率显著提升,数字与授权贡献度上升(含《Monopoly Go!》分成)。哈斯bro投资者+1

果断“瘦身”,回到优势赛道:卖掉 eOne 影视资产、重新聚焦“品牌 + 授权 + 游戏(Wizards of the Coast)”。(将eOne影视与库内容卖给Lionsgate,保留学龄前家族品牌资产的权益)哈斯bro投资者+2雅虎财经+2

一句话总结:Hasbro的成功在于,它证明了通过深度内容(电影、动画)赋能,可以将一个玩具品牌升级为价值百亿美金的全球性娱乐IP。

孩之宝 (Hasbro) 做错了什么? (The Titan's Stumbles)

近年来,Hasbro陷入困境,其错误也同样具有代表性。

灾难性的收购:Entertainment One (eOne):为了彻底执行“品牌蓝图”战略,Hasbro在2019年斥资约40亿美元收购了拥有“小猪佩奇”的独立娱乐工作室eOne。目标是成为迪士尼那样的内容制作巨头,自己掌控IP影视化的全过程。

战略错误:这个梦想过于昂贵。Hasbro为此背上了沉重的债务,但并未能有效整合eOne的业务来赋能其核心玩具品牌。最终,在巨大的财务压力下,Hasbro于2023年以5亿美元的价格出售了eOne的大部分业务,造成了数十亿美元的巨大亏损。这是一个典型的“蛇吞象”失败案例。

透支核心IP的“长期价值”:2022 年被美国银行双降评级,指责万智牌“过量印制/密集发行”稀释收藏与玩家价值,是“杀鸡取卵”的短视做法。

疏远核心粉丝社群 (Alienating the Core Community):作为现金牛的WotC部门也犯了严重错误。2023年初,其试图修改《龙与地下城》的“开放游戏许可协议”(OGL),意图向第三方创作者收取更高的费用,此举引发了核心社群的猛烈抵制,最终公司被迫妥协。这暴露了公司管理层在追求短期利润时,对维护核心粉丝生态的傲慢和无知。

创新乏力与过度依赖大片 (Lack of Innovation & Over-reliance on Blockbusters):除了少数品牌,Hasbro的传统玩具业务(如G.I. Joe)在与乐高(LEGO)和数字娱乐(如Roblox)的竞争中显得乏力。同时,其业绩与好莱坞大片的表现过度绑定,一旦电影票房不及预期,相关玩具的销售便会遭受重创。

疫情后库存与组织调整阵痛:需求判断失误叠加行业低迷,2023 年两轮合计约 1,100 人裁员(约 20%),强调“聚焦少数大品牌、扩大直销与授权”

这个生意为什么很难做?

Hasbro的案例揭示了这个行业的深层困难:

注意力是终极战场 (Attention is the Ultimate Battlefield):今天的孩子宝,其竞争对手不只是美泰(Mattel),更是iPad、YouTube、TikTok和电子游戏。实体玩具需要与无限的数字内容争夺儿童有限的注意力,这是一场极其艰难的战争。

“爆款-衰退”物理学:无论是玩具还是卡牌,销量高度受题材/档期驱动;加快上新并不等于提升命中率,反而容易走向库存/折价循环(行业在 2023–2024 年普遍去库存)。

内容制作的高风险 (The High Risk of Content Creation):虽然“内容驱动产品”是理想模式,但内容制作(尤其是电影)是高投入、高风险的生意。一部电影的失败就可能蒸发数亿美元,并拖累相关产品线。

维持“酷”的平衡感 (Maintaining the "Cool" Factor):IP需要在创新以吸引新一代消费者的同时,保持其经典内核以留住老粉丝。这种平衡极难把握,一步走错就可能被贴上“过时”或“背叛传统”的标签。

渠道与授权方的“剪刀差”:大型零售商的陈列位稀缺,授权巨头(如迪士尼/流媒体平台)掌握题材与费率,毛利和节奏经常被外部牵着走。

社群型IP的“信任红线”:卡牌/桌游类 IP 的用户极度在意“稀缺、公平与可持续”;一旦被认为“过度变现或更改规则”,会触发有组织的抵制(OGL 事件就是典型)。

资本开支与季节性现金流:模具、备货、促销集中在 Q4 假日季,任何预测偏差都会在现金流和利润端放大;瘦身与裁员本质是在修正经营杠杆。

对泡泡玛特的启示是什么?

Hasbro是泡泡玛特一面更高级的镜子。如果说Funko是关于“如何管理潮流”,那么Hasbro则是关于“如何将潮流升级为传奇”,以及在这个过程中可能犯下的致命错误。

启示一:故事和世界观是IP的终极护城河 Hasbro的成功核心在于,变形金刚不仅仅是一个玩具,它背后有一个宏大的“赛博坦星球”的故事。泡泡玛特目前拥有的是“形象”(Character),而非拥有深厚世界观的“IP”。 如果Molly、Dimoo想拥有超越潮流的生命力,就必须开始系统地、有耐心地构建它们自己的故事和世界观。这是从“卖产品”到“卖梦想”最关键的一步。

启示二:成为内容公司?请极度谨慎! Hasbro收购eOne的惨败是一个价值数十亿美元的警告。泡泡玛特未来必然会走向内容化(动画、电影、游戏),但绝不能效仿Hasbro那样通过豪赌式的收购来一步到位。更明智的路径是通过授权合作、投资小型工作室、制作网络短剧等低成本的方式,逐步试水,验证IP的故事潜力,而不是将自己置于巨大的财务风险之中。

启示三:务必尊重和敬畏你的核心社群 《龙与地下城》的OGL风波完美地展示了当一个品牌试图过度压榨其最忠诚的粉丝时,会发生多么可怕的反噬。泡泡玛特的核心资产之一就是其艺术家和忠实粉丝构成的社群。任何被社群视为“贪婪”或“背叛”的商业决策(例如暗改抽中概率、与艺术家发生利益冲突等),都可能对其品牌造成不可逆的伤害。

明确系列的总产量/补货规则/版本边界,避免“为增长而过度增发”的诱惑;万智牌的教训是:短期营收最大化可能换来长期估值与口碑折价。把“稀缺与信任”当作硬约束:明确系列的总产量/补货规则/版本边界,避免“为增长而过度增发”的诱惑;万智牌的教训是:短期营收最大化可能换来长期估值与口碑折价

总结:

Hasbro为泡泡玛特指明了未来的终极方向——通过构建引人入胜的故事,将“潮流形象”升华为“常青IP”。但它同时也用血的教训划出了清晰的红线:不要在内容化道路上进行财务豪赌,并且永远不要把你的核心粉丝当作可以随意收割的韭菜。 泡泡玛特的挑战,是在学习Hasbro“品牌蓝图”精华的同时,避免重蹈其战略冒进和疏远社群的覆辙。