泡泡玛特创始人王宁《因为独特》 202410 核心收获

核心收获

潮玩的设计师都是来自各个国家的艺术家,他们原来可能是画家、雕塑家。然后在大家都不关注的时候,我们把这些大神签下来,推动潮玩市场的崛起。当时我找到王信明的时候,MOLLY一年只卖几百个,现在能卖千万个

我们的产品可玩性很低,更多是收集带来的满足感以及通过消费所彰显的个性,因为是收藏级别所以更重视品质、也希望不要太大众,处在“七分饱”的状态。

定位:公司发展三个阶段,第一阶段是渠道代理商,第二阶段是潮流玩具公司,从潮流圈到时尚圈。第三个阶段希望变成IP公司,基于快乐、陪伴和IP的圈子。IP的延展性很强,我们会从潮玩延展手机壳、游戏、电影(希望一年一部)和乐园

平台化会帮助你获得和这个世界上最流行的IP合作的机会,而且还有孵化出流行的能力

对于迪斯尼和泡泡玛特而言,怎么持续做好头部IP的价值比孵化更多的 IP更重要。对我们而言,MOLLY出新系列也是持续投入运营、持续唤醒,让它反复出现和活跃,以及通过乐园、音乐、联名、各种内容和故事等(文丰:好的授权联名本身也是增加产品生命周期的方式)。对迪斯尼而言拍新的系列电影和主题乐园也是一种持续投入。

潮玩又称为艺术家玩具或者设计师玩具,就是一种纯粹的表达,不管表达的是什么。

王宁:peace活在当下,love和 enjoy享受生活,celebrate庆祝生活,Celebrate是你把所有的朋友请到了你的生日派对上,celebrate很容易让人产生消费欲望。迪士尼乐园而非商场门店会给你一种“庆祝”的感觉。

护城河:企业文化(创造潮流,传递美好,尊重时间,尊重经营,长期主义,做对的事)、筛选和运营机制、签约的艺术家和品牌(从渠道品牌变成产品品牌)

朋友圈这么多年一直写的都是那句签名:“事者,生于虑,成于务,失于傲。”每天都要面对很多不确定的问题,所以那些把公司已经做得很大的创业者,还会说自己很焦虑。后来我们觉得焦虑是一件好事,焦虑说明你还有问题,在解决这些问题的过程中你就会成长。

我觉得这个品类的魅力在于,它还是有很强的自传播属性,大家很愿意主动分享,它有社交属性。真正的营销是很细微地融入很多场景,大家更希望看到的是UGC(用户生成内容),所以要让人愿意去晒图、去分享。这是潮玩IP的优势。

我们刚创业的时候,抱的理想主义就是要做一家伟大的公司和一个伟大的品牌。所以诗和远方一直有,内心就一直希望公司是不是可以更国际化,从 2018 年开始做。现在最核心任务就是全球化和以IP为核心的集团化。

Molly 2006 年诞生,2016 年引爆;labubu 2015 年诞生并再 2017 年引爆。这两个IP都经历了足够长的时间考验,早已超越了普通玩具的范畴,成为了具有强大粉丝基础和文化影响力的艺术符号。

做减法:2019年,我们一年做100个系列,现在销售额翻了6倍多,我们每年还是控制在100个,这就是不断减宽。如果预测销售量不够一定量级,就只能牺牲掉。

在内部的学习和讨论里,乐高、迪士尼、美的、茅台、三丽鸥、Tivoli 乐园都会出现

更多摘要

泡泡玛特的商业模式本身也在变化。王宁后来经常说的一句话是:“我们是从A出发,中间做了B,因为C而成功,最后可能是在D上变得伟大。”即使是早期投资了泡泡玛特的投资人也不会想到,这家公司会从一个线下的潮流杂货铺,蜕变成一家潮流玩具上市公司。

王宁本科就读于郑州西亚斯学院,位于郑州市下辖的县级市——新郑市。这是一所中美合办高校,王宁学的是广告学专业。尽管这是所有投资人眼中平平无奇的高校,但是王宁自己倒一点也不介意跟其他人介绍这所大学。他认为西亚斯学院的氛围开放,鼓励学生在读书时做各种创业实践,并且因为是中外合办的形式,还能让他们接触到西方的教学理念。如果你今天打开西亚斯学院的官网,会发现这所学校除了有“西班牙街”“伦敦街”“罗马剧场”“莫斯科红场”和像迪士尼城堡一样的学生活动中心,也真的有一条街叫“创业街”。作为西亚斯学院的杰出校友,王宁连续几年参加了学校的毕业典礼,并且还为在校学生捐助了以公司名字命名的奖学金。

然后,在创业期间,王宁去北京大学光华管理学院(简称“北大光华”)读了MBA(工商管理硕士)。早期泡泡玛特的团队成员基本上由两部分组成。一部分是王宁在西亚斯学院的同学,这些同学基本上在大学时期就跟着王宁一起做学生社团和一些创业实践,等到王宁在北京创业做泡泡玛特之后,他们就陆续加入这个团队。另外一部分是王宁在创业前的短暂工作经历中认识的同事,以及到北大读完MBA之后认识的同学。

王宁自己确实“没正经上过班”,在创办泡泡玛特之前,他在北京的两家公司待过,一家是小公司,做互联网教育,另一家是门户网站新浪。他2009年毕业,2010年11月就在北京开了泡泡玛特第一家线下门店,留给他“正经上班”的时间确实也只有一年多一点。至于创始人有没有感染力,我觉得从他能把那么多认识的同学拉到自己公司一起创业的这个结果倒推,应该是有的。因为要实现这个结果,他在西亚斯学院的同学需要成为北漂,早期经常两个人挤在一间小小的出租屋里,跟他一起辛苦地做线下零售。他在北大MBA的大部分同学都有一份其他人看来的“好工作”,在当时是需要鼓足勇气加入创业阶段的泡泡玛特的。司德说:“在北大认识王宁时,我是一个很普通的人,泡泡玛特是一家很普通的公司。”但是这个很普通的人在当时拥有一份在跨国公司的工作。

推动泡泡玛特向第二个阶段转型的,还有命运被别人掌握着的焦虑感。泡泡玛特只是Sonny Angel在中国的代理商之一,每当泡泡玛特到新的城市开店,王宁和他的同事们就必须去征求拥有Sonny Angel版权的日本公司Dreams的同意。毕竟,这是一个可以占到他们销售额三分之一的产品,如果店开起来以后,Dreams拒绝把自己的产品放到新店销售,那对这家年轻的公司会是致命的打击。他们对自己渠道中最大销售占比的产品毫无掌控力,这种无力感随着这款产品卖得越好而越强烈——他们提出扩大代理范围的请求被拒绝了;希望能够为泡泡玛特做一些特别款玩具的请求被拒绝了;甚至在泡泡玛特举办第一届潮流玩具展时,希望Sonny Angel能够来参加展览的请求,也被拒绝了。Dreams公司对自己的IP有自己的想法,在不客气地拒绝了泡泡玛特之后,这家公司的代表对王宁和他的同事们说:“就让Sonny Angel走自己的路吧。”

2016年1月,王宁发了一条微博,询问网友:“除了喜欢收集Sonny Angel,还喜欢收集什么呢?”泡泡玛特的团队按照留言回复中提到的名字,一个一个去拜访这些IP的设计师和版权拥有者。其中,最多被提及的是香港设计师王信明(Kenny Wong)的作品MOLLY。半年之后,泡泡玛特推出了第一个MOLLY系列设计,即MOLLY Zodiac星座系列。一直到今天,MOLLY都是泡泡玛特最受欢迎的IP形象之一。

在这之后,泡泡玛特开始逐渐成为一家潮流玩具公司。他们会签下艺术家,也会在内部成立艺术家工作室,获得IP的品牌授权,然后为这些IP生产潮流玩具,再通过泡泡玛特自己的商店零售。当然,他们也不排斥去签下已经为人所熟知的迪士尼或哈利·波特的形象版权。这时候的泡泡玛特像一个IP商业化平台,凭借自己的供应链和销售渠道,它有能力把受欢迎的IP产品化,变成一个一个装在盒子里的潮流玩具,再卖给喜欢它们的消费者。它是如此成功,但对非潮玩爱好者而言又是如此陌生,以至于有一段时间王宁必须不断地去跟人解释——到底什么是潮流玩具?什么是盲盒?以及为什么有人会走进泡泡玛特的商店,在确定装在盒子里的玩具是什么样子之前就会买下来?甚至为什么会有人狂热到要收集那么多没有实际功能的玩具?又为什么一些特定的潮玩款式会在二手交易平台上被炒到那么高的价格?这是公司本身无法影响和控制的事情,但一度成为公司的负面舆情。

然后是公司的第三个阶段。在上市前提交的招股说明书里,王宁和管理团队把全球化和围绕IP的集团化作为接下来最重要的两项工作。全球化是这家年轻的中国公司的雄心,也是最近几年一批中国公司主攻的方向。对泡泡玛特而言,全球化是尝试着把自己的潮流玩具销售到全世界。用司德的话说,对于消费品牌而言,全球化是一个确定的增长方向。在2023年,泡泡玛特已经在中国内地之外开了超过80家门店和159家机器人商店。

IP的集团化意味着泡泡玛特要开始在潮流玩具之外做更多探索。包括王宁在内,公司管理者们都会在谈话里提到迪士尼,但同时也承认,这家年轻的公司与已经有一百多年历史的迪士尼相比,还有相当大的差距。2023年,泡泡玛特在北京朝阳公园内开了第一家泡泡玛特城市乐园。相比于上海迪士尼乐园和北京环球影城,泡泡玛特的城市乐园相当迷你,占地约4万平方米,仅相当于前者的约三十分之一、后者的约百分之一大小(上海迪士尼乐园占地1.16平方公里,北京环球影城占地约4平方公里)。不过,对泡泡玛特而言,这是在学习迪士尼的道路上迈出的一大步。而且,除了乐园,他们也成立了专门的工作室去开发动画电影和游戏。在这个阶段,他们希望能够成为一家运营IP的公司,而且是全球化的公司。

从2023年8月开始,我跟王宁做了四次长访谈,话题从到底该怎么理解这家公司,到如何做企业管理。无论你是否喜欢,都必须承认泡泡玛特确实是在做一件跟此前的零售或文化公司都不同的事情。我们也聊到了王宁的早年经历,这家公司作为一家创业公司的发展过程,当然也涉及融资、团队和创业经历,以及他现在对这家公司的想法和对管理企业的理解。

王宁邀请我旁听中国区的年终复盘会,虽然他在访谈中一再表示自己已经不会再去做很多细节上的管理,但是在会议上他仍然表现出了对细节的理解和把控能力。王宁把公司的发展比喻为一棵树的成长过程,浇水、施肥当然重要,但是过程中的剪枝也很重要。他把管理层对公司的“敲敲打打”都视为剪枝。我听下来,他的反馈和建议主要集中在三个方面:第一是提醒团队要注意工作的核心目标,他称之为“盯大事”;第二是关注数字,他希望在总结中能看到更多数据,以此来感受一个动作的成本和收益;第三是强调效率,他喜欢围绕效率提升来提一些改进的建议,无论这种效率提升多么细微。举例来说,整合营销团队在讲完关于门店陈列和主题门店的装修问题之后,王宁认为,他们关心的问题有点小,大量时间是在讲如何陈列才能好看,但是他更希望看到的是针对一些大问题的考虑。比如,他认为跟门店相关的有两个大问题:第一个问题是,现在公司的SKU和IP多了之后,门店要怎么通过动线设计和展柜摆放来向消费者传递一种节奏感,而不是让人进店之后不知道从什么地方逛起。第二个问题是,怎么能够通过门店去传递“情感”这种感受上的东西,这对于泡泡玛特这样销售非实用性产品的公司尤其重要。

在数据方面,王宁关心门店陈列样品后带来的售卖问题。这个问题自有它的两难之处,如果不做样品的展示,购买率会下降,但是太多的样品展示意味着要生产大量样品,这就会面临样品售卖的问题。他关心过去一年生产的样品数量,这些样品的去处,以及在销售时的折扣。王宁也提出建议:尝试通过相对激进的折扣,尽快解决样品的库存问题。同时,关于陈列的分享,他希望员工不仅仅考虑视觉和设计方面,还要加上每家店的陈列成本占门店销售的比例,包括上一年占多少,这一年又占多少。

机器人渠道的团队就没有这么好运,听完这个团队的增长目标之后,王宁很不客气地说道:“我听下来的感受是,作为整个公司触角最广的线下团队[插图],现在进入了防守状态,我不认为机器人团队已经到了应该防守的阶段。年度增长目标不能低于20%,甚至要更高,增长20%以下都很失败。”

不过他并不是只管提出要求,他现场也给出一个方案让团队参考:减少SKU,把50%的货道空出来,这就相当于增加了2000台机器,然后从30%的增长目标去倒推实现的方法和过程。“要去研究单品,要激进一点。”王宁说道。

等听完会员运营部门的复盘之后,王宁更不满了。会员运营部门在过去一年通过电话和短信的方式召回了4万名老用户,贡献了686万元的销售额。王宁问了更详细的成功率数据后说道:“也就是说,你们给100万人打电话、发短信,让100万个人受到‘骚扰’,但是仅召回了4万人。这件事不好,这件事对品牌的伤害大于回报。今年别再干了!”

听到最后,他直接说,这个部门应该解散。因为“门店、抖音、天猫都在琢磨复购的问题。大家都在琢磨同样的事,那就不需要再有一个专门的团队来做,否则也会权责不清”。至于这个部门的同事,应该直接去帮助线下门店服务会员和老用户,而不是“飘”在各个业务之上。

在海外做IP授权的问题上,一位海外业务的同事提出了正在面临的难题:做IP授权的周期非常长,需要一个一个去谈。此外,一方面要跟IP和艺术家介绍海外不同市场的不同情况和不同需求,另一方面还要向不同市场的潜在合作方介绍泡泡玛特和各个IP。对于这个问题,王宁给出的建议是“要打聪明的仗”。具体而言,海外授权可以先从比较简单的部分做起。比如,泡泡玛特在中国内地已经和优衣库做了联名,联名的设计已经被包括艺术家在内的各方都审核通过了,那是不是就可以先跟优衣库谈,再把这些设计引入其他市场。又比如,泡泡玛特已有的LABUBU已经跟Vans[插图]做了联名合作,那是否有可能把这个合作同时也放到泰国的Vans门店?

听完会议后,王宁回到自己的办公室,和我说:“你看,这就是一家公司日常运营的真实状态,非常具体、非常关注细节,而且所有的信息和问题都必须直接去面对,并且要尽快给出反馈,因为随后还会有更多的信息和问题涌过来。”

它还是一个关于耐心、关于常识和对成功的渴望的故事。虽然从数字上来看,这个故事已经有了一个不错的阶段性成果,但是这个故事里没有闪电扩张和快速成功。用王宁喜欢讲的一句话来说:“它是尊重时间和尊重经营的结果。”

单单拿“盲盒”这个词来说,它不是一个很神秘、很复杂的玩法。不管是在早年其他的商业模型里,还是在其他国家的商业模型里,它其实一直存在,而且都是很成熟的玩法,但在国内是由于我们的成功才推动了这个商业模型的发展,与此同时,“盲盒”这个词也被很多人熟悉。

它从热门词语变成负面词语,再到现在大家冷静下来,开始意识到不是任何产品只要用盲盒的方式就能卖爆,核心还是盲盒里面的东西。因为用盲盒销售的方式太简单了,简单到每个行业、每个产品都可以用。于是这个词语重新回归到一个中性词的感情色彩中。这其实是一个挺有意思的过程。

目前来看,全球公认的、与现代盲盒玩法最相似且影响最深远的早期形式是日本的“福袋”(Fukubukuro)和“扭蛋”(Gashapon)。

福袋 (Fukubukuro) - 概念的起源(江户时代,约17世纪-19世纪)

如果从广义的“购买一个装有未知商品的密封袋子”来看,日本的福袋可以被视为最早的雏形。

起源时间:福袋的起源可以追溯到日本的江户时代。据说,东京日本桥的越后屋(ゑちごや)——也就是今天著名的三越百货的前身——在当时为了处理尾货,会将一些商品放入一个袋子里,并以固定的低价出售,顾客在购买前不知道里面具体是什么。这种形式因为带有好运和惊喜的意味,逐渐演变成了新年期间的传统商业活动。

核心玩法:消费者支付固定金额,购买一个密封的袋子,里面的商品价值通常会高于售价,但具体是什么商品则是未知的。这与盲盒“花钱买惊喜”的内核高度一致。

因此,从商业模式和概念上讲,日本江户时代的福袋是全球最早的盲盒类玩法之一。

扭蛋 (Gashapon/Gachapon) - 玩具形式的直接鼻祖(20世纪初及60年代)

如果特指“装在容器里的小型随机玩具”,那么扭蛋是现代盲盒最直接的鼻祖。

技术前身:扭蛋机的技术前身可以追溯到19世纪末的美国。当时出现了可以投币出售口香糖、糖果等小商品的自动售货机。到了20世纪初(约1907年),这些机器开始在商品中附赠一些小玩具或小卡片作为吸引顾客的“彩头”(Prize),比如著名的Cracker Jack零食盒里附赠的玩具。这已经具备了“购买商品附带随机惊喜”的元素。

现代扭蛋的诞生:现代意义上的扭蛋,即“投入硬币、扭动旋钮、掉出装有随机玩具的胶囊”这一完整体验,诞生于20世纪60年代的日本。

1965年,日本玩具公司株式会社Penny(后来由万代Bandai收购)的创始人重田龙三(Ryuzo Shigeta)从美国引入了自动售货机,并对其进行了改造,专门用于销售装在塑料胶囊里的玩具。

他将这种玩具命名为“Gachapon”(ガチャポン),这是一个拟声词:“Gacha”(ガチャ)模仿转动机器旋钮的声音,“Pon”(ポン)模仿玩具胶囊掉落的声音。

核心玩法:扭蛋将“随机性”、“收藏性”(通常以系列形式推出)和“即时满足感”完美结合,使其迅速流行开来,并深刻影响了后来的食玩、盲盒等所有随机类玩具的设计。

综合来看,全球最早的盲盒类玩法可以从两个维度理解:

从概念和商业模式上看:最早的是日本江户时代的“福袋”。它开创了将未知商品放入密封容器中,以固定价格销售,从而提供惊喜感的商业模式。

从玩具的具体形态和体验上看:最早的是20世纪60年代在日本普及的“扭蛋”。它奠定了现代盲盒“小型胶囊/盒子 + 随机玩具 + 系列收藏”这一核心产品形态和玩法。

虽然美国的Cracker Jack零食附赠玩具等形式出现得也很早,但日本的福袋和扭蛋在“为未知而买单”的纯粹性、以及形成系统性的商业文化和产品系列方面,更接近现代盲盒的本质。因此,日本的福袋和扭蛋通常被认为是全球盲盒类玩法最重要和最直接的起源。

盲盒是什么:第一,我觉得这跟我们早期提出的“零售娱乐化”理念很契合,是对这个理念的核心执行方式之一。第二,我们之所以提出“零售娱乐化”,是因为我们认为不管是在当年的消费升级大背景下,还是在今天,大家都更加注重精神生活。大家都知道马斯洛需求理论,其实到最后大家都开始去更多地进行一些精神类消费。我们卖的这些产品多数情况下并没有实用功能,而是关于审美、艺术、陪伴的精神类产品,然后再加上一些娱乐化的玩法,我们希望这样的组合能够起到1加1大于2的效果。这是它的核心。

李翔:所以你会认为,泡泡玛特是什么?你肯定不希望让盲盒代表泡泡玛特吧?王宁:我们更准确的定位还是潮玩。最起码在这个时期,如果用一个具体的词语来代表,肯定还是潮玩,只不过很多人并不熟悉我们。我们的真实用户知道泡泡玛特等于潮玩,但是你要想到,更多的人还是非用户。

真正的用户其实知道自己想要什么,知道喜欢的是MOLLY、LABUBU还是DIMOO,这些IP就是潮玩,他们很清楚。

这个行业在我们做之前就已经有20多年的历史了。比如我们自己的核心IP MOLLY,我们2016年签MOLLY的时候,它都有快10年的历史了。我们是2010年成立的,2010年之前就已经有MOLLY的公仔。

所以就这个行业而言,你可以理解为这个行业刚刚出现,也可以理解为这个行业一直存在。如果我们泛泛来讲,你说三星堆出土的文物是不是潮玩?国人喜欢的貔貅是不是潮玩?如果把潮玩定义为审美类的、精神类的消费产品,其实这种形态是一直存在的,只不过每个时期都在变。可能三星堆时期是青铜器,有它特有的创作理念和表达形式。到了文艺复兴时期,就是大理石雕塑,换了一种材质和表达方式。绘画也一样,以前在墙壁上画,后来在布上画、在教堂的玻璃上画,材料和载体一直都在变化。

这一类是很纯粹的艺术,其实也是无用的。我觉得纯粹艺术在近现代慢慢变弱了,虽然学习艺术的人在增加,对艺术的普及和认知一定比过去好,但纯粹艺术的表达在减少、在变弱。这是由于艺术教育的普及,大家开始把艺术和设计融入现实生活的每个角落,我们的房子更漂亮、桌子更好看、衣服更有设计感。现在的年轻人可能很少会买一件纯粹的艺术品,比如一幅画或者一座雕塑。艺术家也很难靠纯粹的艺术生活,不得不把自己的画印到丝巾或者盘子上,让这些丝巾和盘子变成更受欢迎的产品。

实际上,一直有一些很纯粹的、小众的艺术家,他们还是想要做一些纯粹的艺术,因为艺术是一种表达,是艺术家对生活的表达。那要怎么表达才能被更多人看到?我觉得就是要跟商业做结合,所以潮玩这个行业在香港变得很活跃,或者说一定程度上在香港诞生了这个行业。在香港这样一个很商业化的城市,很多艺术家就想,自己也得生活,作品得卖钱,他们就把雕塑的逻辑放到了版画上,产生了早期的潮玩。

为什么是在香港?我认为很重要的一个原因是,香港在20世纪八九十年代,经济和文化都处在一个非常繁荣的时期。你想想,那时候我们看的香港电影、听的香港音乐,都非常受欢迎。经济基础决定上层建筑,那个阶段是它的文艺复兴时期,自然诞生了很多商业和文化结合的形态,音乐也好,电影也好,也包括潮玩。

20世纪八九十年代,东莞和深圳已经是全世界最大的玩具生产基地。最早一批去东莞开工厂的,其实多数都是香港人。所以艺术家对材质、工艺比较熟悉,也有很多小的工厂愿意帮他们生产。早期他们用搪胶[插图]制作,做出来很立体,颜色很丰富,线条很完美,又可以小批量做。而且,开模也很便宜,开个铜模只要一万多块钱,就可以完美地帮他们去做这种艺术的表达和小规模的商业化,于是这个行业就诞生了。

用铜质模具做一些搪胶类的作品,一开始就卖50~100个,慢慢到几百、几千个。香港的展览和展会很多,艺术家每次去参加这种艺术博览会和画展,就会卖一卖这些潮流玩具,慢慢成为自己的收入来源之一,也形成公众对自己作品的认知,之后就成为IP。就像绘画一样,绘画其实也是慢慢形成了自己的IP,梵高的画法、莫奈的画法、毕加索的画法都不一样,因为艺术就是追求独特,在追求独特性的过程中,这些IP就诞生了。

再到后面,也可能受到像奈良美智这样的艺术家的影响,开始有人物类的IP进入玩具行业。同时也逐渐诞生出一些优秀的艺术家,这个行业开始有了演变,但当时还是非常小众。

我们相当于是一家唱片公司。那些艺术家就好比几百年前全世界最好的钢琴家、小提琴家,他们的商业模式是在最贵的剧院卖最贵的门票给几十个人听。唱片公司的模式是把歌手的音乐录下来,卖到全世界,把音乐大众化。我们做了类似的商业化。比如模具,开钢模其实是很贵的,一套模具要一两百万元,这些艺术家是开不起这种模具的,或者说开了这个模具他们也没有信心算得过这笔账来,毕竟之前仅有几十个、几百个的销量。他们不可能花这么多钱去开工业模具,然后想象自己可以卖出几十万个。在艺术家的逻辑里,没有人会想象这件事情。

而且那时候潮玩一直都处在小众状态,在香港的店也都开在一些犄角旮旯的地方。这是一个小众的,甚至有点封闭的圈子,是缺乏想象力的一个市场。2016年之前我们做这个市场的时候,人们也不理解。这就是为什么整个融资过程中没有太多人搭理我们,大家以为大人怎么可能会给自己买玩具呢!我们的潮玩,大多是成年人来买的,但是传统观念里18岁以后就不需要玩具了,也不应该买玩具了,玩具就是小朋友玩的。当时人们都认为这个市场是不存在的,说起玩具就是小朋友的玩具。实际上潮流玩具在香港叫Art Toy或者Designer Toy,直接翻译过来就是艺术家玩具、设计师玩具,艺术的成分更多,只不过是用了玩具的材质,但是那时候大家没有看到这个市场和大众的需求。

第一,我们帮它实现了真正的工业化生产,这是潮玩能够从独特到普遍的基础。第二,我们那时候已经有了一些现成的渠道。我们用我们的方式,把它推到了大众视野里,让大家知道这种东西其实不只是玩具,它还是艺术。它不是会蹦、会跳、会唱歌的那种玩具,它可能就是一个摆件,是一种陪伴,是一种艺术类、精神类消费,然后还有收集带来的满足感以及通过消费所彰显的个性。还有第三件事情,因为过去这个市场太小众,所以此前这个市场更多地专注于男性用户。

二次元手办,比如圣斗士、七龙珠、变形金刚等等。而且男生长大以后,还有不少人都会去捣鼓一些老古董、老音响,男生骨子里面就是会喜欢这种东西。我们做的第三件重要的事情,就是把市场做了一个转向,从男性市场转换成女性市场。后来我们发现这个转向也很重要,因为男生买一个品类,只能把它买成爱好,而女生买,能把它买成一个产业,特别是消费品,这是很大的差别。我们发现小众的男性市场其实很难发展成一个大的消费群体,但是女性市场不同,这可能会对这个行业带来很大的改变。

那时候潮玩艺术家其实是稀缺的,所以你可以理解为,随着我们做完这几件事,在大家还不认为这是个大的产业、这些艺术家还没有被重视的时候,我们就把那些头部艺术家都签了下来。有这种设计思维的人并不多,就像不会满大街都是周杰伦,也许周杰伦20年只出一个,我们早期签的这些艺术家也属于这种稀缺人才。艺术表达本身就是一种很稀缺的、需要天赋的东西,它不是可以用理性计算出来的东西。所以很多人都会问:“你们捧红了MOLLY,那是如何让这些潮玩艺术家诞生出来的?”我回答说:“其实就好比在20世纪80年代,大家刚刚开始听流行音乐的时候,我们签了邓丽君、张学友、刘德华这些人。不是我们捧红的他们,是他们在香港早就已经红了。这些潮玩艺术家在潮玩领域已经是大神级了,只不过当年这还是个太小众的领域,大家还不知道而已。”

李翔:相当于是一个细分领域的大神。王宁:对,我们在大家都不关注的时候,把这些大神全部签了下来,然后大家一起推动了潮玩市场的崛起。

李翔:所有艺术家都可以成为潮玩艺术家吗?比如像村上隆[插图]那样很受大众欢迎的艺术家可以成为潮玩艺术家吗?王宁:潮玩艺术家需要的是一种立体能力,是雕塑加绘画的能力。比如一位有名的画家能不能做一个潮玩呢?作为画家,他的平面能力一定很强,但如果他的立体能力不强,那就做不了潮玩。当然潮玩也在发展,比如说现在从潮玩里诞生出来的“平台玩具”。什么叫平台玩具?就是把玩具变成了一张白纸,大家可以在上面自由绘画。比如已经火了20多年的be@rbrick[(暴力熊),还有我们现在做的巨型的MEGA SPACE MOLLY。你会发现这些潮玩的形式没有变,它就是它,已经不需要对它的造型再做改变,但它身上的涂装是可以变化的,这个时候就可以让更多不擅长立体、只擅长平面的艺术家参与到这个市场当中。比如说草间弥生,可以做一个浑身是波点的MOLLY。

以前的困局是:在制造方面我们都是在给别人打工,只赚制造的钱;在市场方面是买很多进口的产品。而我们现在的形式是去全世界签优秀的艺术家,但是利用中国制造把产品生产出来,再利用中国市场把这些相对小众的艺术家孵化出来,然后到全球市场获得更大的销量和影响力。这种模式、这样的平台,是其他国家的公司很难做出来的。这有两个原因:要么市场太小,没法孵化这些艺术家;要么制造业不够成熟,孵化成本太高。我觉得是现在的中国给了我们这样一个机会,催生了这个行业。

首先我们的定位不一样,比如孩之宝和美泰的定位是儿童玩具,我们的定位是潮流玩具。其次我们更偏艺术和设计,潮玩的设计师都是来自各个国家的艺术家,他们原来可能是画家、雕塑家,我们就像是一个设计师平台,这跟它们有本质的区别。最后,我们的产品可玩性很低,更多是一种跟收集有关的产品。

我们跟做IP的迪士尼和三丽鸥公司(拥有Hello Kitty的公司)比,也有很大的区别,我们是一家更加开放的公司。以前国内做IP类的公司都是彼此竞争的关系,比如我想做一个跟Hello Kitty一样的超级IP,那从第一天开始,Hello Kitty和迪士尼就是我们的竞争对手。但我们是一个平台,除了艺术家在这个平台上,我们跟Hello Kitty是合作关系,我们可以帮Hello Kitty开发产品,我们也在帮迪士尼开发,帮哈利·波特开发,所以我觉得我们的商业包容性会更强。

每个行业都有天花板,但是我们这个行业的魅力在于,它又跟其他行业不太一样。我觉得我们跟迪士尼很像,本质上是一家IP公司。一定程度上,我们的潮玩相当于迪士尼的电影,它是通过拍电影来接触消费者,然后培养粉丝,形成IP和IP圈层,我们可能是通过潮玩形成IP,而IP可延展的品类就很多。

你在我们的店里面可以看到围绕IP的各种产品。当然我们在做潮玩,然后还有一大堆衍生品,比如手机壳、充电线,此外我们还要做游戏、做电影、做乐园,它有很宽的边界,不是说可以把它定义到具体的某一个行业上。

因为IP的延展性很强,它本身是一个无用的东西,但它可以放在任何有用的东西上,来提升那些有用的东西的价值。比如一个透明的杯子卖5元钱,印一个MOLLY就可以卖10元钱。IP可以提升很多品类的价值,所以我们很难去探讨或者研究这个玩具能卖多少,天花板在哪里。你可以理解为潮玩有天花板,但它不是一个IP和一家公司的天花板。

授权这块,国内现在除了迪士尼这类传统大品牌,应该就是我们了。因为我们有足够丰富的、有价值的和有影响力的IP。我们现在主要在做两件事情:一件事情是集团化,另外一件事情是国际化。我们现在相当于是基于IP的集团化,基于IP去做潮玩衍生品业务、授权业务,然后还有电影业务、乐园业务等。国际化就是把现有的这些产品和服务推到全球去。

王宁:很多东西不见得普遍了就不是艺术,要做好平衡。李翔:这个平衡是你来把握的吗?艺术家会提出一些他自己很主观但是强烈的要求吗?王宁:我觉得是一种相互妥协吧。有时候我觉得这样做更贴近市场,但是艺术家会往回拉一拉说那样会更艺术。有时候艺术家做得太艺术了,我们也会拉一拉他,稍微市场点。

李翔:能举个例子吗?王宁:比如我们第一次跟MOLLY合作推出的星座系列,共有两代产品。第一代有一款MOLLY是纯黑色的,然后我们就说这个不行,但是那时候为了尊重艺术家,还是做了,想着做出来看一看到底行不行。后来发现,大家确实只要抽到黑色就不想要,有些人甚至直接把它扔掉了。之后我们出了第二代,就去掉了黑色的设计。这时候艺术家发现我们是对的,也会向我们妥协。当然也有相反的情况。还是拿MOLLY来举例子,我们那时候觉得MOLLY老嘟着嘴,而且没有表情,看起来有些木讷,我们就想,能不能把它做得更可爱一点,或者更有个性一些。但是艺术家觉得,它就应该是没有表情的,应该去掉情感,这样你开心的时候看到的是开心,不开心的时候看到的是不开心。(文丰 :很三丽鸥的策略)

其实大家都是从相互妥协,到最后相互尊重,形成一个平衡点。包括我们去做商业化,如果碰到一个很好的设计,那我们是不是撒开了卖啊?也不一定。有时候大家追求的还有精神上的“我有你没有”,或者说“这个东西很少,但是我有”,这就属于在艺术之外,又叠加了一层独特性。这方面也是需要做平衡的,所以才会限量,不会撒开了卖。我们之前提出过一个理论叫“七分饱”,有的产品该停售就停售,或者有的产品就限量。你看MEGA,每个系列都是限量的,这也是为了找到一个平衡点。

李翔:限量这个量是怎么定出来的?我一直很好奇这个问题。比如说耐克会有很多限量款的鞋,这个量到底怎么算出来的?王宁:这是根据市场测出来的,慢慢你就会有感觉,这也属于行业运营经验。如果你做一个新品牌的运动鞋,你做1万双,那别说限量了,你连1000双都卖不出去,这1万双的大部分都成了库存。但可能对于耐克来讲,这双鞋只有1万双,就是个超级限量款,因为它的实际需求市场很大。随着每个阶段的市场规模和公司规模的不同,所谓的限量也都不一样。

李翔:对。但是如果要求一家公司总是能够捕捉到这种时代潮流或者时代精神的变化,然后再以潮玩的形式把它表现出来,其实还挺难的。王宁:平台化可能会好很多。就算我们没有及时捕捉到最能够影响大家的IP,但是因为我们的平台化,因为我们开发产品的工业能力,因为我们的渠道能力和市场能力,突然一些IP火了,我们可以马上去跟这个IP合作。平台化会帮助你获得和这个世界上最流行的IP合作的机会。李翔:比如卖多少就可以开一个模具了?有这种最小单位的测算吗?王宁:每个时期都不一样,在我们规模小的时候可能两三千套就可以,因为公司小,我们觉得这个数量已经挺赚钱了。但是公司大了之后就不同了,就和手机行业一样,对于小公司,搞个充电宝、搞个手机壳,卖卖也挺好,但是当公司规模变大的时候,会被要求注意力更集中,要去做更有价值、更集中和更头部的事情。

王宁:阶段不一样。当公司大到一定程度,成为绝对龙头以后,会出现两个变化。第一,公司有了更强的设计和审美经验,其实会比别人更早一步筛选出好的设计,比如你会发现当别人还都在找这种可爱的IP时,我们其实已经在找那些更有个性的IP了。我们为什么能每一年都推出一些不一样的IP?就是因为我们拥有更成熟的经验。第二,当公司到了一定规模以后,就有了影响行业的能力。就像“星”女郎、“谋”女郎,因为导演有经验和影响力,所以拍完电影以后这个女生就变成明星了,而不是说她之前就是明星。李翔:在这个平台上,制造加上渠道,可以同时支撑多少个小的SKU的尝试呢?王宁:其实我们不是非常追求SKU的数量。话说回来,闭上眼睛让你数迪士尼的IP,你也数得过来。

李翔:屈指可数,是吧?王宁:对,所以我觉得对我们来讲,头部IP的价值还是很重要的。每年都有新IP诞生当然很重要,但怎么持续做好头部IP的价值可能更重要。所以我觉得IP数量不是一个特别重要的指标。

李翔:你们会怎么考虑IP的生命周期,一个IP的生命周期可能会持续多久?王宁:在我看来,一个IP的生命周期取决于公司对它的投入,以及这个投入是不是健康的、可持续的。比如说米老鼠,这个IP已经存在近100年了,现在还是占迪士尼收入的很大一块。为什么它能一直存在?因为迪士尼还在对它进行持续投入,现在的小朋友还在持续认识它,知道它叫米老鼠。迪士尼通过多维度的持续投入,让它出现在人们生活中的很多角落,让它影响人,然后一代一代人都喜欢它。

如果公司对这个IP不投入了,无论它当年多火,都可能会受到影响。比如几年前《哪吒之魔童降世》的动画电影,它卖了50多亿元的票房,是最红的动画电影,但是如果过了好多年一直没有出第二部,它就在人们的视野中消失了。相反,如果它过几年出了《哪吒2》,过几年又出了《哪吒3》,而且都是赚钱的,那它就是可持续的、健康的。就像《星球大战》一样,一直拍到现在,有十几部电影,因为相关公司一直在投入,它就可以变成一个稳定的、长期的IP。我觉得这是IP发展的逻辑。

这是我最近对消费的一个感受,不见得是绝对的升级或者绝对的降级,我们可以理解为都是在升级,但从实际预算来看,它又不是在升级。我觉得这跟阶段有关,可能不同阶段大家的理解不同。从某个角度来看确实是在升级,因为我想清楚了,我就10万块钱,我不去追求那些看起来浮华的东西,反而是把最简单的东西做到极致,这也是一种升级。但是如果你给我100万元预算,有可能我会做出来更好的东西。这就是为什么你会发现,世界上这两种品牌都存在,且这两种品牌都发展得很好。一种是类似于优衣库和无印良品这样的品牌,另一种就是Dior(迪奥)、LV(路易威登)这样的奢侈品品牌,这两种品牌都在快速发展。

港最大也是我们认为比较好的一家艺术家挖掘和孵化公司How2Work[插图],就是我们投资的。它有很好的艺术审美和艺术家挖掘能力,也是奈良美智作品公仔的核心合作伙伴。在内地,我们也投资了几家,比如猫宇星河[插图]。我们会通过投资参与很多我们认为做得不错的工作室。与此同时,为了更灵活,我们内部也会设立工作室,在公司大的IP部门之外,一些还挺有审美的设计师可以单独成立工作室。

关键在于你的资源是不是切得足够碎。我们的IP分了S、A、B、C四个等级,会根据等级去调配资源。比如我认为你是一个B级的IP,那就一年先开发一个系列的产品,做几千到一万套试一试。如果发现它很受欢迎,那可能就给它供给更多的资源,下一代就不是几千套,而是几万套的量,我们会给它铺更多的门店,给它拍更好的宣传片,投放更多的广告,然后带着艺术家去做更多的签售。通过一系列的举动,给它投入更多的资源。但是也有很多相反的情况,比如一个S级或者A级的IP,我们发现它的销售有些疲软,那就要及时抽走配给它的一些资源。其实这也要看一家公司对资源切分的细化程度,以及资源分配的灵敏度。然后慢慢就会有人上、有人下。

我们的潮玩展每年都有很多艺术家参加。一个很简单的办法是靠我们的审美和成熟的经验,可能我们能够比其他人更早发现它。第二个方法,早些年我们签IP,最简单的办法就是,假设有100个艺术家过来参加展会,就去看谁家排队的人多,然后马上去看看他们家为什么排队的人多。

泡泡玛特也是极少数的从渠道品牌变成产品品牌的案例。它原来其实是一个像沃尔玛那样的渠道品牌,现在大家会认为它像耐克一样是一个产品品牌。我觉得能做到这种转型的公司不多,我们花费了很大力气,做减法,做市场推广,让大家现在一听到泡泡玛特,就会觉得它是个产品品牌,而不会认为它是个杂货铺,什么都卖。

我们跟追光动画最大的区别,或者说我们的优势是什么呢?它只专注于做电影,这也是它跟迪士尼最大的区别。比如追光动画最近做出来的《长安三万里》就挺好,那它当然可以多赚一点钱,但是电影过去就过去了,下一部好与不好又是一个未知数,有可能更好,也有可能没那么好。迪士尼不一样,《冰雪奇缘》在中国的票房才约3个亿,但它赚的不只是电影的钱,艾莎公主的裙子能卖多少?玩具又能卖多少?其他衍生品和乐园又能赚多少?相当于迪士尼有一个体系化的、综合的商业框架,我们现在就在搭建这个综合的商业框架。

李翔:我理解其实更大的投入是在前期的机器设备和技术人员上面。王宁:这些在中国已经很成熟了,有大量的外包团队。你看,动画片《哪吒之魔童降世》的片尾鸣谢了100多个工作室。李翔:所以我理解,你们不会在内部把技术和制作团队搭建起来。王宁:对,只是核心的创意部分。

因为我喜欢艺术和商业,所以那时候选的专业是广告学,专业本身可能也更贴近商业。我上的那所大学叫郑州西亚斯学院,你去了以后,会觉得它是个神奇的学校。它就像北京周边的阿那亚一样,整个学校就像度假村,除了几栋教学楼,所有的宿舍楼下面都是商户,学校里一条一条的街上都是各种店,我们整个学校的店铺数量估计有几百家。这所学校是中美合作创办的学校,氛围很开放,采用的是美国的教育模型和教学理念,对我们这种没有留学经历的人来说,它就像是给我们打开了一扇窗户。整个学校很自由、很开放,有很浓厚的商业氛围。美式学校也有很强的社团文化,现在可能各个学校都差不多,但那个时候我们的社团文化比其他学校更浓厚一些,因此就诞生了很多小的社团组织。那时候我是一个社团的社长,每天一群人在这儿待着,又有那样的氛围,大家就想要干点什么事情。

学校也鼓励我们去做事。比如,我们学校有一个户外剧场,每周都有人在那儿办晚会,今天这个院系迎新,明天那个院系迎新,光是迎新就要办很多晚会,都需要用这个场地。还有各种各样的活动,如摇滚节、电音节,会让很多人参与进来,要么你是观众,要么你是演员,要么你是组织者。所有这些活动都需要相应的商业模型,因为没有人给钱,学校和系里也不会给钱,都是学生自己拉赞助,学校门口某家饭店出500元,中国移动出2000元。这样就形成了一个商业化的文化,美国人那套“用商业化解决一切问题”的理念也就植入了我们的生活。这一点,我觉得可能跟国内其他学校也不太一样。

我妈是一个很大胆的人,但我爸是一个很谨慎的人。我妈属于那种愿意冲一冲、闯一闯的人,我爸可能对所有花钱的事情都不感兴趣。我相信我们身边就有这种家长,你让他去吃顿好的或者买一件东西,他只要觉得贵就会抵触,先不说好不好,只要一听说要花很多钱就会抵触。我觉得这是很多家长的心态,毕竟是从苦日子走过来的。我父亲的兄弟姐妹也多,生活也苦,所以形成了很谨慎的性格。对于他来讲,我说想创业,要他拿钱,他肯定下意识地先反对。

李翔:你开始时做的格子铺模式,可以认为是有点类似于名创优品这样的线下精选买手店模式吗?王宁:可能有点像日本的LOFT[插图],或者说中国香港LOG-ON,它们算是比现在很多杂货店稍微好一些的精品杂货店。李翔:其实今天来看,这个思路也是有很多可取之处的。王宁:现在也有很多人在做,比如KKV[插图]就是典型的还在做这件事情的公司。

王宁:我觉得效率不高。做这种平台还是有很多限制的。你想要更大的销售额就得开更大的店,比如现在KKV就开了很大的店。更大的店,你就得有更大的投入、更多的装修、更多的人,以及更复杂的人员培训,所有因素都是叠加的,所以效率就越来越低。此外,库存管理、SKU管理、陈列管理也都更加复杂,它们又不在一个节奏上,节奏永远都是乱的。总之,那个时候它们对我来说就是乱。

因为这是平台,卖的是别人的货,卖别人的货就很难产生真正的、核心的价值,自己只是一个零售渠道。如果在线下还可以赚点差价,但是把它放到网上卖,没有任何价格优势,因为全国有很多人都在卖同样的产品,到最后就发现只是在拼价格,没有什么利润空间。

有一个说法,真正的强者具有独占性。品牌是种独占性,设计和IP也是独占性。我们后来就发现了自己品牌的重要性和自己产品的重要性。

真正的品牌一定不只是在卖货,它一定是卖文化的,并且能够让你对它的文化有真正的体验感,这是那时候我对品牌的理解。早些年国内品牌没有能做到这些的。

我们发现线下是一个更有包裹感的品牌文化的传递方式。比如教堂就有很浓厚的包裹感,教堂的气场、氛围、音乐、灯光,甚至流程,那种包裹感瞬间就会给你一个很强的文化带动。我们那时候觉得,门店就应该是一个类似于教堂一样的所在,视觉、触觉、听觉,还有服务,这样才能够真正全面地传递品牌文化。

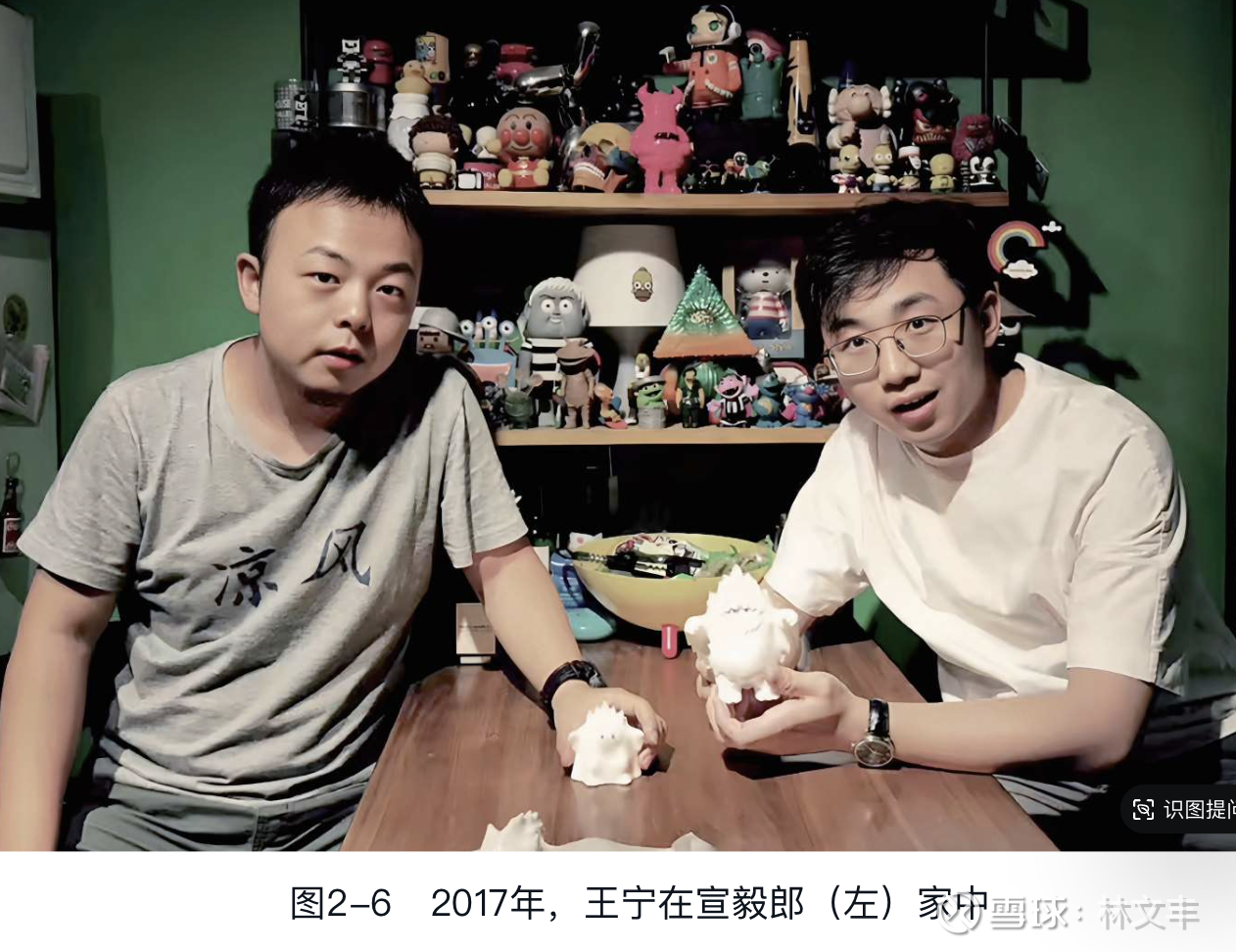

记得刚开始创办泡泡玛特的时候,我经常去很多个国家出差,每次出差回来都会带一个玩具送给我们的设计师,也就是我们现在的艺术总监宣毅郎,送给他世界各地很奇怪的玩具,其实那就是潮玩。虽然当时我自己没概念,也没感觉,但是我也会送给他。我觉得这也是挺神奇的缘分,虽然我们当初做的都不是潮玩的事情,但实际上在很早的时候,已经开始种下这样一些种子。我记得有一次我去他家里,还看到当年送他的好多玩具。