大V说网络游戏让街头暴力变少,你认同吗?

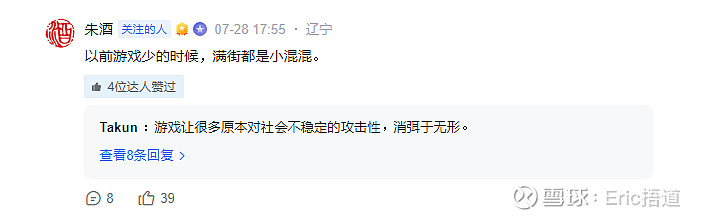

这两位是10万+20万+的雪球大V,从这个发言来看,逻辑特别感人,不知道他们的投资水平如何?。他们一致把把当下的治安水平,归因于网络游戏的功效。

我知道他们只是持有三瓜两枣的腾讯股份罢了,所以,我请元宝来看待他们的观点,毕竟元宝是腾讯旗下的,比较中立。

元宝,你认同下面两句话吗?1、以前网络游戏少的时候,满街都是小混混。2、网络游戏让很多原本对社会不稳定的攻击性,消弭于无形。

答:关于这两句话,我们可以从社会观察、因果逻辑和现实背景等角度进行客观分析,但需要明确的是:它们将复杂的社会现象简单归因于“网络游戏的存废”,存在明显的逻辑简化倾向,既不完全准确,也忽略了更关键的社会变量。以下分述两点:

对第一句话的辨析:“以前网络游戏少的时候,满街都是小混混”

这句话隐含的逻辑是“网络游戏数量与线下‘小混混’现象呈负相关”,但这一结论缺乏严谨的社会学依据。所谓“满街都是小混混”的描述本身带有主观夸张色彩,且“小混混”现象本质上是特定时代背景下的社会问题,与经济结构、就业机会、青少年成长环境等因素密切相关,而非单纯由“网络游戏多少”决定。

时代背景差异:上世纪90年代至2000年初(网络游戏尚未普及的阶段),中国正处于经济转型期,大量农村人口涌入城市,青壮年劳动力面临就业压力;同时,社会娱乐方式单一(如录像厅、台球室等线下聚集场所),青少年缺乏正向引导的休闲渠道。这些背景下,部分边缘群体因生存焦虑、价值感缺失或社交需求,形成了所谓的“小混混”群体。

网络游戏的“替代效应”有限:网络游戏本质是一种娱乐工具,其普及更多是提供了新的娱乐选择,而非直接“消灭”了线下聚集行为。事实上,即使在网络游戏普及的今天,仍有部分青少年因现实中的学业压力、家庭矛盾或缺乏社交技能,转向线下不良群体寻求认同——这说明“小混混”现象的核心诱因并非“有没有游戏”,而是社会支持系统的完善程度。

对第二句话的辨析:“网络游戏让很多原本对社会不稳定的攻击性,消弭于无形”

这句话假设“网络游戏是攻击性的‘安全阀’”,但这一推论同样过于理想化。攻击性(或负面情绪)的消解需要复杂的心理机制和社会条件,网络游戏可能在某些情况下提供短暂的情绪宣泄,但其作用远非“消弭”,甚至可能衍生新问题。

攻击性的转移而非消解:心理学中的“替代满足”理论指出,人可能通过虚拟世界的刺激暂时缓解现实压力,但这种缓解是表面的。例如,部分玩家在游戏中通过暴力对抗释放情绪后,若现实中仍缺乏解决问题的能力或社会支持,负面情绪可能以其他形式反弹(如网络暴力、现实冲突)。

网络游戏的潜在负面影响:过度沉迷游戏可能导致现实社交退缩、时间管理混乱,甚至强化“暴力合理化”认知(如部分游戏将攻击行为包装为“胜利手段”)。此外,游戏中的竞争机制(如资源争夺、团队对立)也可能激发玩家的挫败感或攻击性,而非完全消解。

总结:社会现象需避免单一归因

这两句话的问题在于将复杂的社会问题(如边缘群体行为、攻击性情绪)简单归因于“网络游戏的存废”,而忽略了经济、教育、社会保障、文化价值观等更关键的变量。事实上,任何社会现象都是多重因素交织的结果:网络游戏可能作为娱乐工具影响部分人的行为模式,但绝不是决定“小混混多少”或“社会稳定性”的核心变量。

更理性的视角应是:关注社会支持系统(如就业培训、社区服务、青少年心理健康干预)的完善,以及如何引导包括网络游戏在内的娱乐方式与现实生活形成良性互动,而非将其对立或神化。