格力身上看到了京东特斯拉腾讯的影子

近期走进格力电器做了全面性调研,包括总部、负责生产中央空调的格力绿控、负责生产第三代半导体芯片的格力元器件等等。

实话说,去之前我是对格力有偏见的。公司空调的市场份额虽然保持在20%+,但作为空调业的扛把子选手,面对传统领域来势汹汹的美的、海尔、奥克斯等,面对新势力如小米等,除了口口相传的技术领先外,并没有表现出什么太大差异化——更重要的是,我不太明白公司这么些年下来持续践行的战略是什么。

抛开调研细节不谈,抽象出来看大逻辑,这波走完下来,给我的感受是格力对自身的定位还是蛮清晰的,可以概括为四个字:自主可控。

我把白电理解为一横一纵。

横着的是品牌、技术、渠道;

竖着的是产品、产品组件、元器件、芯片;

“自主可控”作为这一横一纵的内涵,就很能理解格力电器的行为了。

1、品牌方面,公司坚持用的是自有品牌,因此几乎没看到格力做类似美的之类的并购,也几乎看不到格力如海尔那样延伸出多样品牌。比如三家白电在海外的收入不少都是贴牌、或是收购的品牌,但格力一直用的是GREE牌子打。

海外收入部分的自有品牌率从6-7年前的40%,如今上升到70%。自有品牌率的提升,也就自然提升了公司毛利率和净利率。

如此,也就好理解为什么同样是境内/境外,美的是6/4开,海尔是5/5开,格力是5/1开了——公司海外的打法比较难,但长期看应该是有价值的。

2、技术方面,公司的技术一直是业内扛把子,尽管口碑有争议,但酒香不怕巷子深。在大众场景中虽差异化不大,但在极值场景中就差异化就凸显出来了,如高温制冷、低温制热场景。高温制冷如中东沙特、卡塔尔等等,60多度的高温下需要保持高功率输出,而很多空调到了那就宕机了。

极值场景中有足够差异化,也保证了公司拿单能拿到高质量的订单,也提升了公司毛利率和净利率。

3、渠道方面,公司的宣传很大部分源于董小姐(我对此持中性态度)的大IP,渠道拓展费用投放低,因而对比于美的、海尔的9%和16%,公司销售费用率极低。再加上公司目前正进行渠道改革,减少层级,让价值链回归体内。渠道上的各种打法,也让公司的毛利率和净利率得到提升。

4、产业链方面,是格力一直坚持全栈自研,从白电产品、产品组件、元器件,一路现在已经平推到芯片。这种打法很消耗前期研发投入,但成了,则是前股东栽树,后股东乘凉。

这家公司给了我三个标签印象:

1、经营理念上很像京东。管理层红且专,强调自主可控,宁可慢,不要错;

2、销售费用上又很像特斯拉,管理层的强IP省下了很多费用;

3、增长模式上又有点像腾讯,毛利率和净利率持续提升,拉动了净利润高于营收的增长模式;

但这一切都是建立在行业竞争格局和后续竞争演变相对清晰,公司能守住份额的基础上的。目前看,白电的几大巨头各有优劣,打法并不相同。

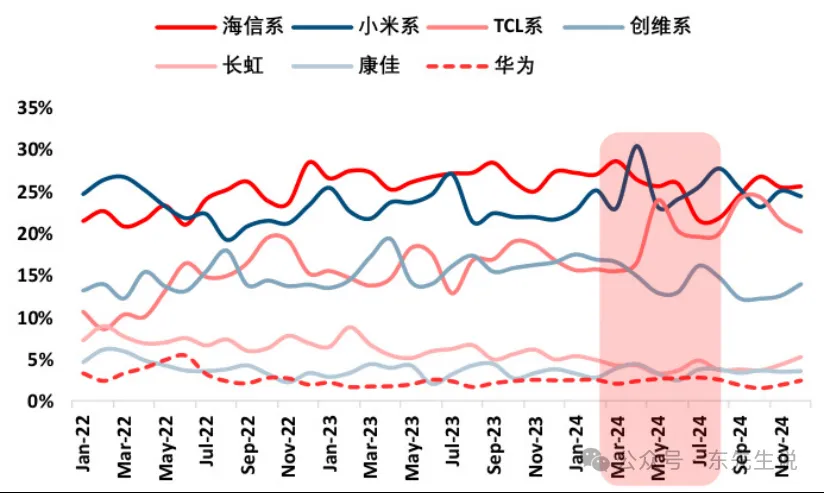

格力强调自主可控和技术优势;美的强调多元化布局;海尔的高端品牌和全球化做得更深入人心;新进入者小米和之前的奥克斯,则是沿着低价心智向上打。逻辑上不好推演,但参考黑电过往小米进入的过程中看,老牌厂家最终是可以守住的,甚至TCL还向上生长。

因而,对该行业认识不够深刻的我,可能倾向于格力守住份额,继续保持这套高质量增长的模式,是可以持续的。对应当前股息率的估值,吸引力还不错。