内卷缓解改善行业利润,DRG落地重塑行业生态

本文为$青侨阳光(P000385)$ 8月报有关医药行业的投资思考部分节选~

———————

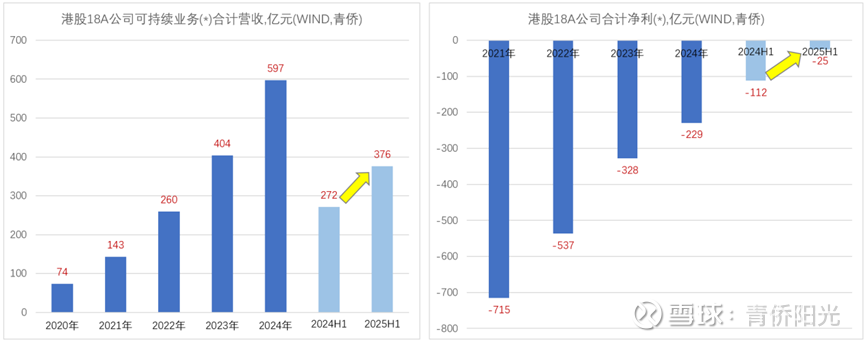

随着8月份的结束,港股上市医药公司都已完成中期业绩披露,我们统计的2024年之前上市的港股18A生科股(通过港股18A专设通道上市的未盈利生物科技公司)的可持续业务营收(剔除不可持续的一次性BD首付款等),从2024上半年的272亿猛增至2025上半年的376亿元,再次展现强劲增长,预计全年营收可达780-800亿元;合计净利也从2024上半年的-112亿亏损快速改善至2025上半年的-25亿亏损,预计2026年就可实现18A板块的整体性盈利,并在之后实现净利的迅猛增长。可以看到,以港股18A公司为代表的国产创新药械企业延续了极强景气度的高速增长,事实上,即使是对于我们这样的对国产创新药械有坚定信心的投资人来说, 2025上半年的港股创新药械企业的业绩表现也是小幅超预期的。

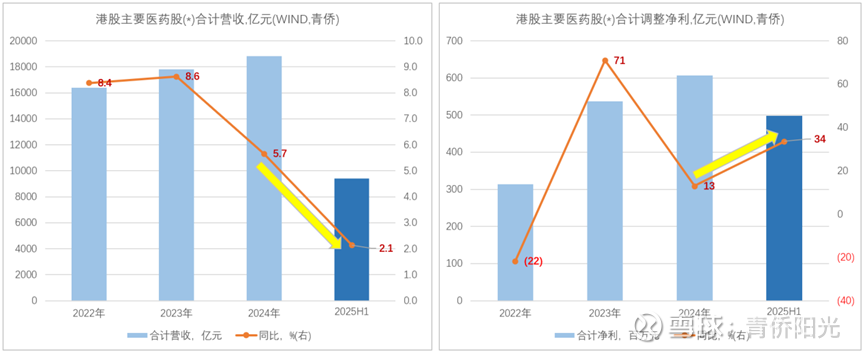

但如果跳出创新药械,从港股医药全板块口径去看,看到则会是完全不一样的景象。下面左图是我们统计的港股主要上市医药股(市值>=20亿港币)的合计营收及其增速,由于港股汇集了行业TOP3的医药分销商,因此港股医药合计营收增速的变化相当程度上代表了行业总量营收增速的变化。2024年的行业营收增速从8.6%降到5.7%是很符合直觉的,因为2024年国内经济十分困难导致不少人员因失业等原因而停缴医保,间接迫使医疗需求边际收缩,而且2023下半年开始的1年期反腐专项整治会让部分企业变得保守,使得医疗供给也出现边际收缩。但2025年的行业营收增速还进一步大幅下滑就非常反直觉,要知道2025年国内经济已经企稳、反腐等扰动已经趋于缓和,医保政策在边际上也是趋于优化改善的。这就引出了第一个问题:从公开信息看,行业增长应该逐渐春暖花开才对,为何港股医药合计营收增速反而从2024年的5.7%进一步大幅滑坡到2025上半年的2.1%?

不过有意思的是,港股医药在营收增速超预期滑坡的同时,利润增速却表现得相当强劲。下面右图是港股主要上市医药股的合计净利(去掉了个别公司一次性大额扰动的影响),前面几年的利润大幅波动是比较好理解的,一方面是疫情封控和疫情防控政策调整带来的扰动与恢复,另一方面是港股上市的头部创新药械企业自2022年以来进入减亏周期,使得疫情扰动趋缓后的利润增速明显高于营收增速。由于创新药械企业的减亏动能仍在,因此比如2025-2027年每年的行业利润增速持续快于营收增速是可预期的,但2025上半年行业营收大幅减速背景下,利润却出现如此大幅度的加速,多少是超预期的。这就引出了第二个问题:在营收增长大幅减速的背景下,港股医药为何能够实现利润增长的大幅加速?

在上述两个问题中,港股医药的调整净利为何大幅加速是比较好解释的。其中最主要的原因,是不管新兴创新药企还是新兴创新械企还是转型创新的传统药械企业,2023-2024年以来的经营策略都齐刷刷地由“砸钱抢空间”转向了“控费攒利润”,2025年以来一大批已经接近扭亏线的创新药械企业都加大了控费力度,使得“追求经营利润”的趋势得到明显强化。以头部创新药企为例,百济神州在2025H1实现46%的营收增长、但管理费用却几乎0增长,信达生物营收也是接近46%的营收增长、但公司的研发费用甚至还出现了下降;营收高增而费用小增,利润自然会改善,比如百济从2024H1亏损26.4亿转为2025H1盈利6.8亿,信达从2024H1亏损-3.9亿转为2025H1盈利8.3亿。创新高耗也是,扩张越来越谨慎的同时,控费却越来越普遍。这些企业在微观层面的趋同决策,汇集在一起就是宏观层面看到的行业利润率的持续改善。

在此背景下,困扰行业多年的过度内卷问题得到了肉眼可见的显著缓解。比如创新药研发上,以前大家一看到PD1单抗展现的爆款潜力,恨不得所有药企都做一款自己的PD1单抗;看到CLDN18.2靶点的商业价值,几十家药企花式布局CLDN18.2的双抗、CART、ADC;而现在,即使Trop2 ADC展现了爆款潜力,也没见几家来探索Trop2双抗ADC;即使FGFR2b单抗证明了靶点的可行性,也搜不到几个FGFR2b ADC。创新械也是,以前大家一看到TAVI的爆款潜力,马上就是一堆企业蜂拥而入;现在反流瓣也展现不错商业前景,但正儿八经推进认真推进的,屈着指头就可以数完了。

在这一变化的背后,隐藏着逆向投资者们最喜欢的“反者道之动、弱者道之用”的逻辑轮回:

- 先是2019-2021年的资本市场估值高涨,推动大量资金涌入国产创新药械,企业家在资本的裹挟下也普遍野心膨胀、彼此都在疯狂扩张抢地盘;

- 然后是2021-2022年资本热度退潮,竞争压力显化而盈利预期恶化,之前膨胀的扩张野心埋下的雷开始逐个引爆,给投资人和企业家带来持续的痛苦考验;

- 再然后是2023-2025年,企业家们痛定思痛,纷纷放弃跑马圈地式的无序扩张,进而转向更强调效率与回报的精耕细作,内卷压力持续缓解,推动行业的盈利预期持续改善。

也许几年之后,伴随着股价和估值的新一轮泡沫,新的增量资金再度疯狂涌入,新一批的企业家再度被激发蓬勃野心,新一轮的无序扩张埋下更下一轮的暴雷周期。但至少站在2025年,我们看到的还是“旧内卷压力正在持续缓解+新多元恶化尚未浮现”,国内医药行业很可能正处于且至少中短期内仍将处于,“旧病正康复而新病尚无迹”的珍贵的利润率上行期。

港股医药的利润超预期增长,可以用“普遍控费+内卷缓解”得到简单明了的解释。相比之下,要解释港股医药的营收超预期减速,就要复杂不少,因为按我们的理解,驱动这一变化的根本力量,是一个看不见摸不着但影响无处不在的制度性改革政策。

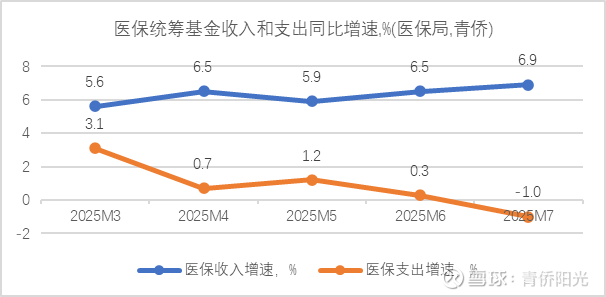

如果只是寻求表面性解释,看一下医保基金的收支增速就能完成:下图是根据国家医保局公布的统筹基金数据测算的收支增速,2025年前3个月收入增速5.6%,前7个月收入增速6.9%,收入增速缓慢抬升,这与我们的直觉是一致的,中国经济在温和复苏,医保基金收入也在温和加速;2025年前3个月支出增速3.1%,前7个月支出增速-1.0%,支出增速不升反降,而且增速剪刀差存在扩大趋势,这个数据很反直觉,但能很好解释医药行业为何营收大减速,因为国家医保基金是国内医药行业的主要支付方(医保支付贡献近6成的医疗机构收入),而国家医保基金内部,统筹基金的规模又显著大于个人账户,因此在国家医保统筹基金只有零增长甚至负增长的背景下,医疗机构的收入增速必然受压制,进而传导到上游药械端的营收增速也难有好的表现。但这只是把一个问题转换成了另一个问题,我们依然需要回答,在中国经济在复苏+医保收入增长在加速+医保政策又持续温和优化的背景下,为何统筹基金支出反而减速下滑?

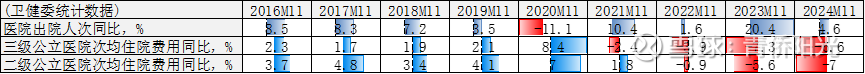

我们知道,医保基金可以分为个人账户和统筹账户,其中的个人账户主要在药店和普通门诊使用,而统筹账户主要在住院部门使用。因此,统筹基金账户支出增长减速的背后是医院住院部门收入的下降。而以前的行业跟踪经验告诉我们,过去几年以来,医院住院部门营收增长减速并非新鲜事。下表原始数据来自卫健委,因为卫健委的数据只更新到2024年11月,因此下表只统计各年前11个月的数据。可以看到量的增长是比较稳健的,如果用年化增速来平滑一下疫情的扰动,那么2019-2023年的出院人次(住院人次的替代指标)年化增速是4.0%,而2024年同比4.6%增长,也基本稳定。但次均费用的增速变化很大,2016-2019年(也包括表中未列示的2009-2016年)的公立医院次均住院费用保持了非常漂亮的稳健增长,但2021年时二三级医院次均住院费用增速已经降到0%附近,2022年二三级医院次均住院费用已经是-2%到-3%的下滑,2023年和2024年的次均住院费用年均降幅进一步扩大到-6%到-7%。

在下表中隐藏了一个非常关键的信息,即转折发生在2021年!2021年发生了什么?按我们的理解,2021年对行业影响最为深远的当属11月份国家医保局制定并印发的《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》,即通过2022-2024年这三年时间来实现全国统筹地区全覆盖并实际付费,到2025年全面执行DRG/DIP付费。DRG以及作为DRG变体的DIP,其核心是“按病种付费”,也就是被认定为同一病种的诊疗,即使不同医院不同医生采用不同的诊疗路径,也按同一标准进行支付;这就相当于从支付视角看,是在高度非标的诊疗服务环节引入了同行之间的“同效化竞争机制”,这种新引入的竞争机制在初期会给行业带来很强的降价动力和提效诉求。事后看,公立医院次均住院费用下降的时间窗口,与DRG(/DIP)全国推广落地的时间窗口完美吻合,也从侧面印证了DRG/DIP引入的同效化竞争推动了住院次均费用的下降。住院人次增速稳定,而次均费用由升转降,自然会带动住院收入增速的下滑。

不过,2025年的情况似乎与2022-2024年又有不同,前面几年的住院部门虽然次均费用下降但至少住院人次是稳定增长的,而到了2025年似乎连诊疗人次都出现了下降。可以看几家对医保高依赖的综合性医院上市公司的经营情况:1.华润医疗,自有医院合计超1.8万床位的大型医院集团,2025上半年门急诊人次增长1.0%,住院人次降低3.9%,次均门诊和次均住院费用平均下降约5.8%,导致门急诊收入下降-4.4%、住院业务收入下降-9.6%。2.环球医疗,也是拥有超1.6万床位的大型医院集团,2025上半年门急诊人次增长2.4%、次均门诊费用下降-8.9%、门诊收入下降-0.6%,住院人次增长2.4%、次均住院费用下降-5.8%、住院收入下降-3.5%。3.国际医学,强调特色的综合性医院,2025上半年门急诊人次增长5.4%,住院人次减少4.0%,叠加次均费用下降,营收较去年同期减少15.95%。从上述3家上市医院集团财务数据看,从次均费用看,门诊和住院都有下降压力;从人次量看,门诊或许还可维持小幅增长,住院部门整体已经开始下降、至少是不太增长。

如果只对比中国的历史数据,这是个非常令人意外的全新变量。但如果参考欧美日等先发国家的历史经验看,则又似乎只是yesterday once more的“行业重演”。

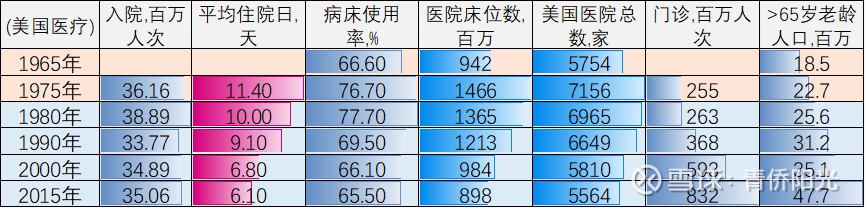

下表摘自2024年4月月报,分析的是美国医疗体系在1983年启动DRG支付改革前后的变化。从1975年到2015年的40年间,美国的老龄人口增长了一倍,门诊人次增长了2倍多,但住院人次几乎没增长甚至还有小幅下降!而且不仅住院总人次没增长,每位住院患者的平均住院日还出现了大幅下降,导致大量床位因为闲置而被清理出市场,甚至不少低效医院也随之退出市场。

这是DRG支付改革的本质所决定的:在以前按项目付费模式下,医院恨不得患者多住一天是一天,因为多住一天就多一天的收入;但在DRG付费模式下,患者住院8天与住院16天,医院从医保那拿到的钱是一样多的,多住一天就是多一天的成本,那医院自然是希望患者越早出院越好,最好是患者一天都不住,直接在日间手术室把手术做完后让患者当晚就回家;而且最重要的是,DRG支付的金额不是固定不变的数值,而是会根据行业里的平均成本按某个方式加上合理利润后算出的可以定期调整的数值,如果同行做某个手术的成本一直在降,那么DRG给这个疾病的支付标准也会跟着一直下降,这就意味着那些无法把成本控制下来的医院的经营会越来越困难,可能最终会被迫退出市场。

因此,改变了底层激励方式的DRG支付改革,对住院部门生态的影响是十分深远的:首先,按病种付费会让大量的辅助性治疗从医院的收入项变成成本项,医院继续采纳的意愿会极具下降,导致辅助性治疗需求进一步萎缩(相关药械产品的营收也会受抑制);其次,DRG在不同医院之间引入同效化竞争机制,这种更直接的竞争会让少数高效运营的医院受益,但对大多数运营效率不高的医院来说,DRG下的生存将会变得越来越艰难(不少低效医院可能会在竞争加剧下被迫退出市场);此外,低门槛的小病普病的诊疗因为竞争太过激烈往往无利可图,有能力的高等级医院为了回避同质化竞争,会有更大动力去关注疑难杂症、去探索高端诊疗,从而间接加速诊疗与术式创新,也会间接放大创新药械的增长动能。

因此,2025年国内住院总人次“量价齐跌”是个值得重视的行业信号,警惕中国出现美国式的门诊人次加速增长而住院人次长期低迷的可能性,如果这种情况发生,院内场景下的药械需求结构可能会有比较大的变化,取而代之的,是日间手术室场景和门诊场景的需求可能会迎来新的增长。

当然,从长视角看,即使住院人次增长停滞,我们也不认为医药行业营收增速会长期低迷。很多时候,“摁下葫芦浮起瓢”的结构性改革的影响都是“葫芦被快速摁下”而“瓢在缓慢浮现”。比如DRG对住院部门诊疗与辅助性药械产品的负面冲击在政策落地的初期就已全面显效,而DRG对日间与门诊需求以及创新药械的正面加速可能需要时间逐渐展现,所以初期行业总量可能会承压比较厉害,但随着存量压力的逐渐缓解和增量动力的逐渐释放,医保基金的支出增速终将会向收入增速靠拢,医药行业总量也终将会向它的内生性稳态增速区间回归。

不过,对于医药投资人来说,DRG支付改革最值得关注的还不是对医院和医疗机构的潜在冲击,而是对创新药械企业的加速推动。DRG支付改革之所以能加速创新药械的崛起,是用标准化改造削弱了医疗体系对医生个性化决策经验的依赖,同时强化了医疗体系对可标准化衡量的临床价值的依赖,在DRG的推动下,可被标准化衡量的“临床价值”取代已经受到层层约束的“医生处方权”,成为行业价值分配的新生态核心。

在DRG引入诊疗服务的同效化竞争之前,医生的判断和决策被认为是影响最终临床获益的最大价值创造来源,医生是医疗价值的最大创造者,医生的处方权是行业价值分配的中心。但在DRG引入诊疗服务的同效化竞争之后,某个名医所做决策的独特性和某家名院所提供服务的稀缺性,都被规范化的临床路径与标准化的诊疗指南所摊薄,而在诊疗服务更趋标准化与规范化的背景之下,药械产品性能优劣对最终临床获益的影响得到彰显。

在“产品VS服务”的行业价值链地位此消彼长之下,“药械产品的临床价值”取代“医生的处方权”成为新行业生态下的价值分配中心。而对临床价值的强调,逻辑上会大大加速创新药械的崛起进程——因为在诊疗服务环节相对标准化的背景下,用创新去不断提升药械产品的治疗效果和临床性能,就成了不断提升诊疗水平的核心途径。

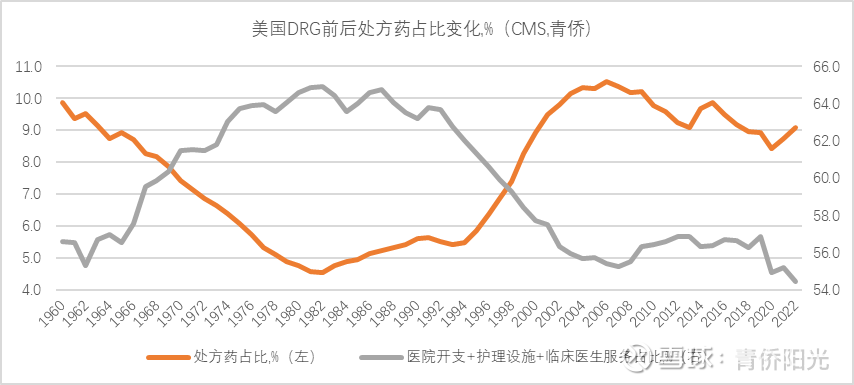

如下图所示,美国自1983年启动DRG改革之后的20年里,用在处方药上的产品性支出占卫生支出总费用的比重实现翻倍(主要由创新药持续高增所推动),与此同时,用在医院和医生上的服务性支出占卫生支出总费用的比重出现大幅下滑,此消彼长的态势非常明显;伴随这一进程的,是美国的创新药市场从100多亿美元一路飙升到2000多亿美元,整个创新药产业迎来强劲的崛起进程。日本也是,DRG推行之前,药占比一路大跌;DRG推行之后,药占比逆势反弹;伴随这一进程的,是日本创新药械产业的快速崛起。

当然,也不是说一推DRG,所有的创新药都会自动获益。首先,很多创新药的单价太高,需要被纳入特定的豁免清单才能获益,如果进不了豁免清单而被归入DRG统计将会迅速失去对医生和医院的吸引力。其次,有些原来处于豁免清单的创新产品,渗透率达到一定阶段之后可能还是会被归入DRG统计,这时候如果没有低价平替产品还好,如果是专利已经到期有大量低价的仿制药可平替,那该药的市场就有可能在DRG自带控费属性的威力下剧烈萎缩。因此,DRG对创新药的推动加速是有范围和时间约束的,不仅需要产品临床价值足以纳入豁免清单,而且企业还需要不断迭代创新研发,避免DRG下产品触及专利悬崖后的市场坍塌。

假设用“产品VS服务”的二元体系去理解,那DRG带来的最大生态重塑,我们觉得会是“医生处方权”的约束与受限和“临床价值”主导地位的上升,整个医疗体系的价值分配会更多向产品而非服务倾斜。

假设用“药 VS 械 VS 疗”三大业务模式视角去看:DRG对药品可能会是总体利好,尤其是创新药会迎来强劲的时代动能;DRG对医疗器械可能会是半多半空,那些能提供不可替代临床价值的创新医械产品也会获得类似创新药的行业动能,而那些只作为院内场景下医生服务延伸载体的普通医械,很可能会随着需求向日间手术室和门诊迁移而持续承压;DRG对医院等医疗机构可能会是总体利空,在引入同效化竞争之后,医院与医院之间的竞争将不可避免地加剧,除少数拥有突出运营效率优势的医院之外,多数普通医院的生存可能会长期处于艰难求存的状态。这也是为何,青侨基金为何会高度关注国产创新药,而基本不碰上市的医院集团。

在“药VS械VS疗”三大业务中,医械受DRG的综合影响会比较复杂一点,医疗器械有着与药品类似的产品属性,但同时不少医械本身就是医生手脚和五官的延伸,与医生和医疗服务有着远比药品更深的共生性绑定。美国DRG之外的20多年里,医疗器械占费用支出的比重整体稳定,既不像药品那样显著上行,也不像医疗服务那样显著下降。不过,有些能够凭借创新开辟全新赛道并靠着内生迭代持续引领的创新医械公司,既能享受到DRG对创新产品的扶持加速动力,又能回避掉DRG给创新药带来的专利悬崖冲击风险,回溯视角看也是非常有吸引力的投资选项。过去20多年里,美股医疗器械板块诞生了大批累计涨幅相当可观的长牛标的,这种趋势能否在国内重现,是值得探讨的,因为国内医械创新底层驱动逻辑同样强劲,只是进程上比药品晚了3-5年。就我们跟踪的情况看,2021年之后国产器械创新水平在很多细分领域正迅速赶上全球技术前沿,中国医械有可能也正在迈入孕育全球最优或全球首创产品的阶段,这里能不能诞生开辟全新术式赛道并持续引领全球发展的企业,或许是值得期待的。