国家电网、国电投、三峡、中广核、中电建、东方电气近15家电力央企转让新能源公司股权!

最近,央国企们正忙着给手里的光伏资产 “找下家”……

中国电建1元“甩卖”新能源公司股权;国机集团转让光伏公司100%股权;东方电气一口气挂牌转让3家光伏企业股权,南网能源、三峡集团、国家能源集团也纷纷加入 “转让大军”。曾经被捧为香饽饽的光伏项目,怎么突然成了要清理的 “旧家具”?

光伏资产“大甩卖”

央国企都有谁在行动?

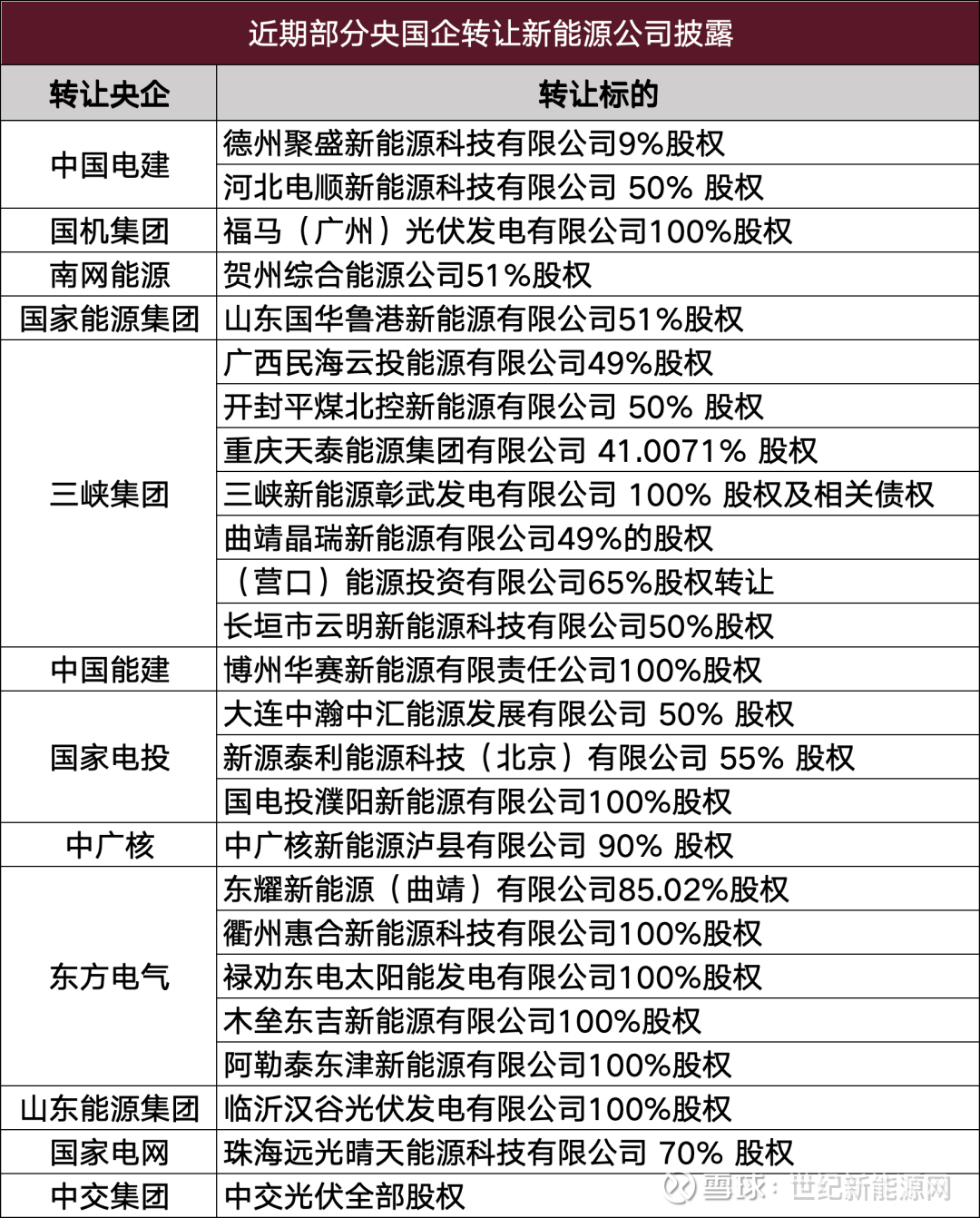

先看看近期都有哪些央国企在转让光伏公司股权。

中国电建1元转让山东新能源公司9%股权

近日,中国电建集团江西省电力建设有限公司转让德州聚盛新能源科技有限公司9%股权,转让底价0.0001万元,转让公司注册资本2088.80万元。据悉,转让公司由京能(德城区)新能源科技有限公司(91%)和中国电建集团江西省电力建设有限公司(9%)共同持股。

国机集团转让新能源公司100%股权

9月11日,福马新能(北京)科技有限公司挂牌转让福马(广州)光伏发电有限公司100%股权。福马新能(北京)科技有限公司为中国机械工业集团有限公司子公司。

南网能源转让新能源公司51%股权

近日,南网能源转让了贺州综合能源公司51%股权。该公司由南方电网综合能源股份有限公司持股51%,华润电力新能源投资有限公司持股49%。

国家能源集团再转让新能源公司51%股权

9月2日,国华能源投资有限公司挂牌转让山东国华鲁港新能源有限公司51%股权。国华能源投资有限公司由国家能源投资集团有限责任公司100%持股。

无独有偶,东方电气转让的曲靖新能源公司85%股权、三峡集团持有的广西民海云投49%股权,都在低调寻找“接盘侠”。根据世纪新能源的不完全统计,近两月以来,包括国家能源集团、中能建、中广核等央国企转让超25家光伏项目公司股权。详情如下:

这一连串的转让消息,让人不禁好奇,曾经在光伏行业砸下重金、积极布局的央国企,到底为啥要纷纷 “退场”?

光伏资产“不香了”

收益下滑是主因?

曾经备受追捧的光伏资产,如今却被央国企急于转让,收益下滑是关键因素。此前,在政策红利下光伏行业飞速发展,吸引众多央国企布局。但后来行业竞争加剧,状况急转直下:一方面,光伏组件等产业链价格持续下跌,光伏项目回本周期变得更久,与央国企追求稳健回报的需求不符;另一方面,产业产能扩张过快,供需失衡,企业为抢占市场不断压价,利润被大幅压缩,部分央国企的光伏电站甚至出现发电收入难抵运营成本的情况,像一些早期的小型分布式光伏电站,因装机容量小、发电效率低,在市场中缺乏竞争力,难以盈利,最终只能被转让。

除了收益问题,央国企转让光伏公司股权,还有一个重要原因就是战略调整,回归核心主业。央国企在国家经济发展中承担着重要使命,需要聚焦自身核心业务,提升核心竞争力。

此外,政策因素也是央国企转让光伏公司股权的一个重要考量。近年来,国家对光伏行业的政策导向逐渐发生变化。以前,为了鼓励光伏产业发展,政府出台了大量补贴政策,吸引了众多企业进入这个行业。但随着光伏产业逐渐成熟,补贴政策开始逐步退坡。没有了补贴的 “加持”,光伏项目的盈利能力进一步受到挑战。同时,各地对光伏项目的审批、并网等政策也在不断调整。为了规避风险,选择转让光伏公司股权,也就不难理解了。

清退不是撤退

光伏行业在 “换赛道”

需明确的是,央国企转让光伏资产并非“撤离”光伏行业,而是通过资产优化实现“腾笼换鸟”。从具体案例看,国家电投虽转让7家新能源公司股权,但在青海、新疆等地的风光大基地项目投资已超千亿元;三峡集团一边转让小型项目,一边在金沙江流域布局GW级光伏电站;东方电气在清退低效项目的同时,持续加大光伏逆变器、储能设备等核心技术领域的研发投入。

这种选择性清退,本质是光伏行业从“跑马圈地”向“精耕细作”转型的必然结果。一方面,低效资产通过产权交易市场转移至专业运营机构后,可借助精细化管理、技术改造提升利用效率;另一方面,央国企将回笼资金与资源集中投向技术先进、收益稳定的项目,推动行业资源向头部企业、优质项目集中,缓解产能过剩与同质化竞争问题。

光伏资产的集中转让,本质上是行业从“量增”到“质升”的必经之路。2024年底中央经济工作会议明确提出整治“内卷式竞争”,2025年工信部更是直接给光伏行业划红线:严禁硅料低于成本销售,组件效率不达标者不得参与采购。这套 “组合拳” 下来,落后产能只能加速离场。这场看似 “甩卖” 的背后,其实是新能源产业升级的开始。

编辑:崔琬麟

责编:刘婧媛