义乌零售巨头,站上1000亿!

“杀死”企业的,不是下行的行业环境,而是盲目的多元化。

比如曾经的乐视,市值曾一度突破1700亿元,但因盲目进军手机、汽车、电商等领域追求所谓的生态模式,最终被迫“销声匿迹”。

再比如奶粉巨头贝因美,号称0岁到6岁孩子的衣食住行都要投资,但截至2025年第一季度末,公司的流动负债率已经达到了97.84%,陷入了经营困境。

不过也有这么一家企业,既拥有跨境支付牌照,又干着零售生意,甚至还涉猎房地产行业。

奇怪的是,这家企业的业绩不光没有下滑,反而十年翻了8倍。这家企业,就是小商品城。

业务构成复杂,但每一项都干得很好

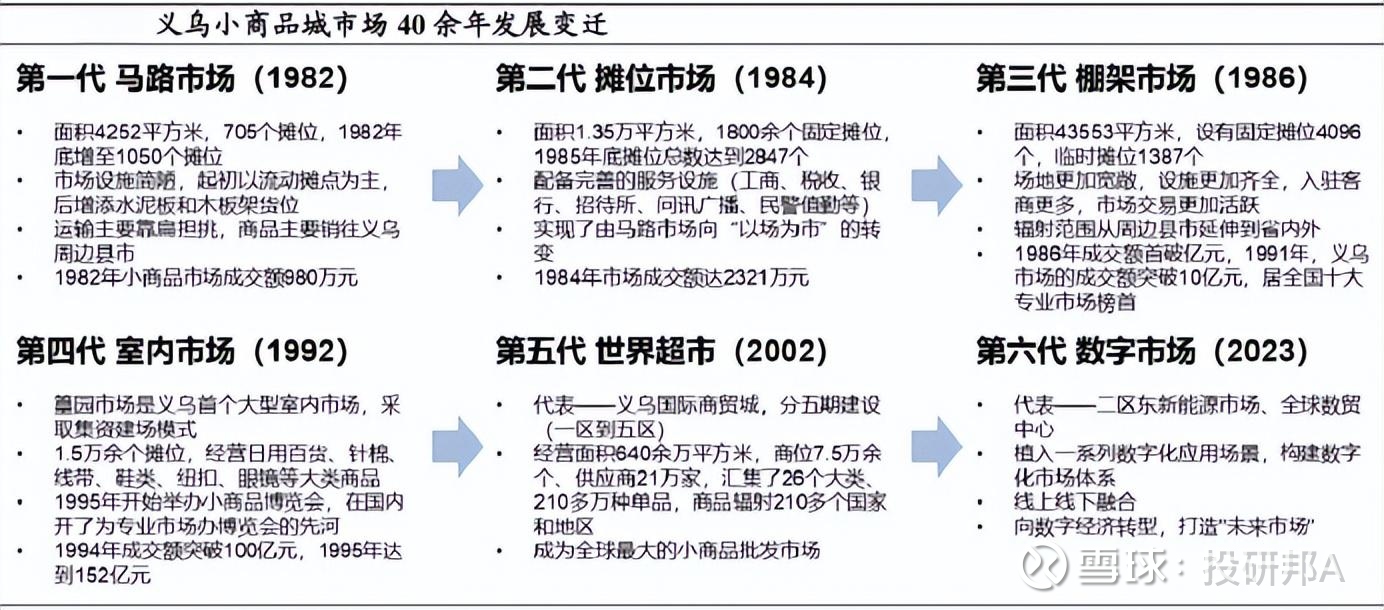

小商品城的前身,是1982年9月5日成立的义乌湖青门小百货市场,那时市场面积只有4252平方米,摊位只有1050个,但年成交金额却达到了980万元。

到了1986年,义乌小商品城的面积直接扩张了十倍,达到了4.36万平方米,销售额更是在那个1块钱能买5根油条的年代,首次突破了1亿元。

说白了,小商品城就是上世纪八十年代的“购物平台”,为卖家提供在消费者面前曝光的机会,顺便从中获利。

从财务报表看,2014年至2024年十年时间,小商品城的营业收入从38.43亿元增长到了157.37亿元,实现了3倍增长;公司净利润更是从4.09亿元大幅增至30.74亿元,相当于翻了8倍。

但同样作为商品集散地的海宁皮城、轻纺城,近十年的业绩发展却与小商品城完全相反,一个十年净利润蒸发了90%,一个蒸发了57%。

明明都是有“国家队”背景的商城,为什么偏偏就是小商品城成功了呢?

海宁皮城和轻纺城的业绩支柱都只有商铺租赁,这种业务结构依赖商场自有人流量和租户销售能力,在下游消费需求增长较快的时候,确实没有问题。

但在消费需求整体衰退的环境下,海宁皮城和轻纺城的经营就会出现问题。

但小商品城不一样,他抓住了商场经营最重要的东西——人。

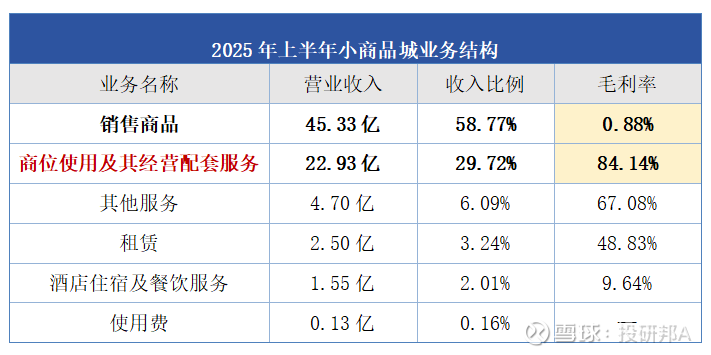

2025年上半年,小商品城的营业收入共77.13亿元,其中59%的收入是公司销售商品获得的,这部分业务基本不挣钱,毛利率只有0.88%。

这些不挣钱的商品,就是公司用来吸引客流最好的工具。2024年小商品城的日均客流量达到了22.43万次,同比增长12.15%。

客流量有了保障,消费需求就有了保障,商户也愿意缴纳商位费。2025年上半年,商户缴纳的商位使用及配套服务费,共给公司带来了22.93亿元的收入,占总营收的30%,毛利率高达84.14%。

所以小商品城其实并不算传统意义上的消费企业,而是一个靠低价零售生意引流的“包租婆”,而且还是一个比专业房地产企业挣得多的“包租婆”。

房地产下行周期,也能找到保命绝招

2021年因恒大系统崩溃,房地产行业同时发生了信任危机和上下游大洗牌,此后便进入了房地产下行周期。曾经的房产巨头万科、融创、碧桂园等等,均出现了严重的财务危机。

为了加快资金周转,近几年不少房企开始发力物业服务、投资性房地产业务(为赚取租金或资本增值,或者两者兼有的房地产)。

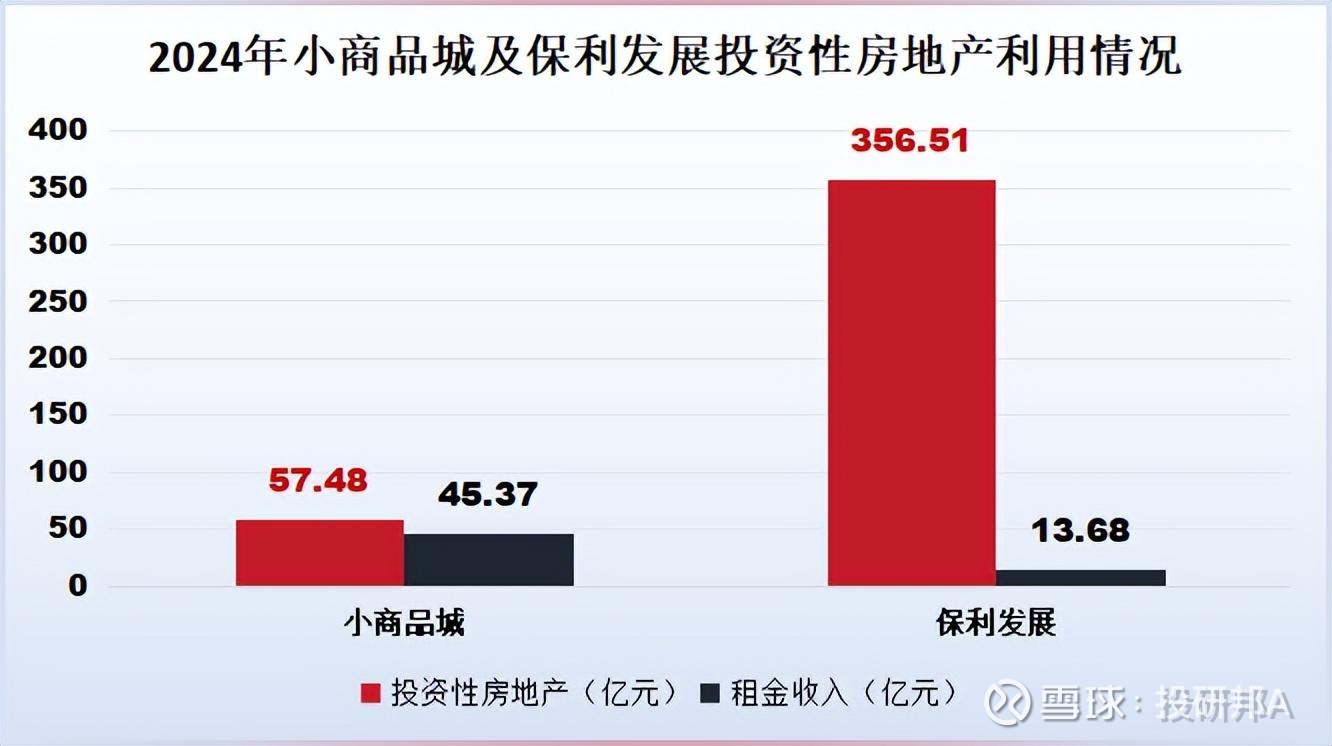

以房产销售额最高的保利发展为例,2024年,保利发展的投资性房地产金额为356.51亿元,但其获得的租金收入只有十几亿。

而看上去并不专业的小商品城同期的投资性房地产金额仅为57.48亿元,还不到保利发展的五分之一,公司实现的租金收入却有45.37亿元,是保利发展的3.32倍。

小商品城之所以能实现比保利发展更高的租金收入,一方面是因为商场客流量多,商位出租率高。2019年至2024年公司出租率一直保持在95%以上的水平,这是保利发展比不了的。

另一方面是因为,小商品城部分商位的租金很高,而且租户会心甘情愿接受。

小商品城的商位租金并不是一成不变的,而是销售情况变动。针对核心区域的年租金,公司与租户签订租赁合同,约定年租金涨幅5%-8%。

同时公司每年会收回大约5%的铺位,对这些商位进行公开拍卖,拍卖成交价一般会高于小商品城的市场定价,提升公司租金收入。

不过,任何生意都不会零风险,为了规避房地产下行周期及单一收入可能会带来的风险,小商品城针对两个方面进行了布局。

剥离房地产销售,增加出口业务

2020年之前,小商品城的主要营收并不是销售商品,而是销售房地产。

正因公司感受到了房地产周期下行的压力,小商品城决定聚焦于市场经营、商品销售、贸易服务等核心业务,退出房地产领域。

反映到小商品城的业绩表现上,我们也能看出,从2020年公司剥离房地产业务之后,公司的营业收入、净利润每年都能都实现较大增长。

到2024年,公司的营收已经较2018年增长了300%,达到了157.37亿元;净利润较2018年增长了200%,达到了30.74亿元,摆脱了业绩瓶颈期。

除此之外,小商品城还打造了商品出口全产业链,用海外业务降低国内收租业务的波动风险。

2022年7月,小商品城以4.44亿元的价格收购了海尔网络旗下的快捷通支付,并打造成全新的义支付品牌。2022年10月,义支付获得了跨境支付牌照,2023年平台正式上线。

2025年上半年,义支付跨境收款超25亿美元(合人民币179.65亿元),同比增长47%以上,报告期内净利润超4000万元,同比增长50%。

义支付拥有其他跨境支付平台难以复刻的客流量,这样公司在获客成本方面就节省了很大一笔费用,销售费用率也可以随之降低。

国内现有的跨境支付主流企业主要是天猫国际、京东国际等,下游需求、购物人群量规模都和义支付比不了,更不用说义支付在成本方面还具有先天优势。

而且这个业务还与小商品城旗下的跨境电商业务构成协同效用。2020年小商品城上线了Chinagoods平台,到2024年,平台注册采购商已经突破了480万人,经营性净利润为1.65亿元,同比增长102.05%。

2025年,小商品城将重点推进全球数贸中心建设,并计划于10月实现市场板块开业,增强义乌小商品城的品牌影响力。

在跨境电商方面,公司将加速Chinagoods平台升级,AI应用覆盖商家3万户以上,并通过义支付实现跨境支付60亿美元。

未来公司的海外业务比重可能会进一步增加,帮助小商品城完成从房地产企业向跨境电商服务商的身份转变。

总结

小商品城的未来发展,最重要的是要平衡“守正”与“创新”。

守正,是继续攥紧市场客流的核心优势,把商位运营的精细度做深,让高毛利的商位出租传统业务更稳定。

创新,则是跨境业务的爆发力。随着全球数贸中心落地、Chinagoods 平台 AI 升级、义支付的跨境支付规模不断增加,小商品城海外业务这块蛋糕也会越做越大。

接下来的十年,小商品城将把义乌的“小商品”变成世界的“大生意”。