联合阿里发布智算一体机,一脉阳光与影禾医脉“粘合发展”云栖大会再结新果

9月24日, 2025 云栖大会在杭州正式拉开帷幕。作为业界最具影响力的盛会之一,今年云栖大会布置了 4 万平米展区,展示超 500+ 企业、3500+ 展品、260 余个 Agent 应用,展品数量创下新高,吸引线上线下6000+万人次报名参与。

作为国内领先的医疗影像 AI 集成与研发企业,影禾医脉受邀参展本次大会,联合阿里云发布最新医疗AI新品,并分享在医学影像AI基础设施领域的洞察。

发布智算一体机,实现软硬服务一体化交付

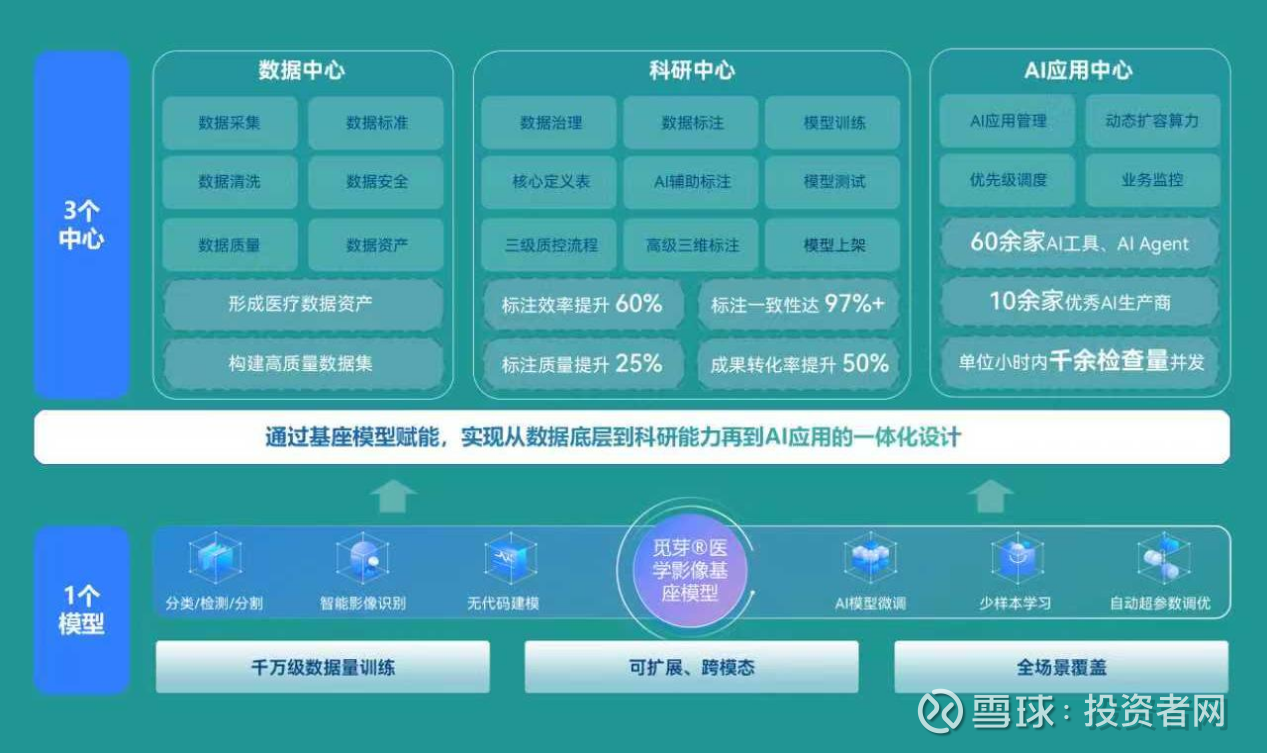

大会期间,影禾医脉联合阿里云正式发布“医学影像大模型智算一体机MIIA-X1”,MIIA-X1以“影禾觅芽®”基座模型为智能核心,搭载阿里云AI Stack一体机硬件,结合一脉阳光的影像数据资源与临床场景入口,形成技术端“数据-模型-算力-应用”,商业端“软件+硬件+服务”一体化交付模式,赋能医院快速构建本地化AI能力,支持科研数据治理、模型微调与临床工具开发。

影禾医脉副总裁、基座模型事业部负责人张杏林以《影禾医脉:医学影像AI基础设施建设者和赋能者》为题,进行了20分钟的主题演讲。演讲围绕“传统AI1.0的局限”、“影禾AI2.0的核心定义”、“河图计划实践成果”三大板块,提出“以检查项目为单元、覆盖全器官的路径级AI产品”理念。影禾医脉也在本次大会设置展示区,通过沉浸式展示、互动体验等形式,向参会者全面解读了医学影像AI 2.0的技术内核与应用价值。

在大会展区,影禾医脉前沿的研发理念和产品功能吸引了众多医疗机构从业者与行业伙伴驻足体验。通过影禾医脉自研的胸部CT路径级医学影像人工智能辅助诊断产品(AIR)的互动演示,众多参观者可以直观感受模型能力在交互式阅片、辅助诊断等场景的应用效果。其“全流程结构化报告输出”能力获得众多参观者热评。

夯实数据与技术根基,构建“粘合发展”行业生态

影禾医脉由国内最大的第三方医学影像服务平台一脉阳光孵化而来。影禾医脉专注于医疗影像 AI 集成与研发,致力于为影像医生提供基于 AI 和统计学手段的医学影像辅助工具以及医疗影像 AI 自研工具。

而一脉阳光目前已建成国内规模最大、增长最快的医学影像数据库,覆盖 115 家影像中心的服务网络年新增数据近千万例,涵盖 CT、MR 等多模态影像。一脉阳光不仅为影禾医脉提供了海量真实世界的影像数据,为模型训练与优化提供了丰富的“素材”;还通过覆盖全国的影像中心网络,为AI技术搭建了“从研发到落地”的全场景验证环境,让技术能在真实临床场景中不断打磨完善。

基于一脉阳光海量真实的影像数据与赋能,影禾医脉通过其在医疗AI领域深厚的技术积累进行深度创新,于今年初发布全球首个多模态全流程医学影像基座大模型 “影禾觅芽 ®”。该模型以千万级标准化数据预训练,通过 “基座预训练 + 下游微调” 模式,将 AI 产品开发周期缩短 70% 以上,实现医疗 AI 从 “单点突破” 到 “全流程赋能” 的跃迁。

一脉阳光与影禾医脉的“粘合发展”模式目前已经获得众多医疗与AI行业伙伴认可。一脉阳光与华为、阿里、讯飞等联合研发大模型一体机、应用端数据产品等,将应用场景从影像诊断拓展至健康管理、医保服务,形成 “数据 - 模型 - 产品 - 临床反馈” 的完整闭环。这也让 “影禾觅芽 ®” 从单一技术工具升级为行业生态平台 —— 通过开放 API 接口吸引第三方开发者,推动 “技术平权”,既响应政策 “开源生态繁荣” 的倡导,又打开技术变现的增量市场。

技术工具升级为开放平台,加速推动科研成果临床转化

随着一脉阳光与影禾医脉在医疗AI领域的持续投入,其在医疗AI能力也获得来自国内外同行与医疗AI权威机构的高度认可。

在今年9月的2025年中国国际服务贸易交易会上,影禾医脉携手国家人工智能应用中试基地(医疗领域)、首都医科大学附属北京天坛医院,共同发布了基于“河图计划”的颅脑医学影像AI系统性研发成果,标志着中国在医疗人工智能领域的又一重大突破。

此外,在近期举办的医学影像计算与计算机辅助干预领域的国际顶级会议 MICCAI 2025 3D视觉语言多模态挑战赛中,影禾医脉在包含哈佛医学院、麻省理工学院、斯坦福大学附属医院等全球顶尖机构在内的全球数百名参赛者中脱颖而出,在CT 影像自动报告生成任务获得第一名,在18 标签异常分类任务获得第三名。

据了解,MIIA-X1的突破性意义在于,实现了从“AI工具使用”到“AI能力共创”的升维,赋予了AI实现真正落地更多的可能性。未来,影禾医脉、一脉阳光、阿里云三方将继续围绕“多中心科研数据治理”“基座模型微调优化”“AI辅助诊疗落地”三大方向展开深度合作:第一,依托一脉阳光全国影像中心网络与千万级数据,构建标准化科研数据库;第三,结合阿里云算力与AI技术优势,优化MIIA基座模型的训练效率与泛化能力;第三,联合开发针对“肿瘤影像诊断”“慢性病随访”的专项AI工具,推动科研成果临床转化。