揭秘Uber自动驾驶的“鱼塘”:谁是那条最贵的锦鲤?

谁说搞自动驾驶只能死磕技术?Uber偏不。

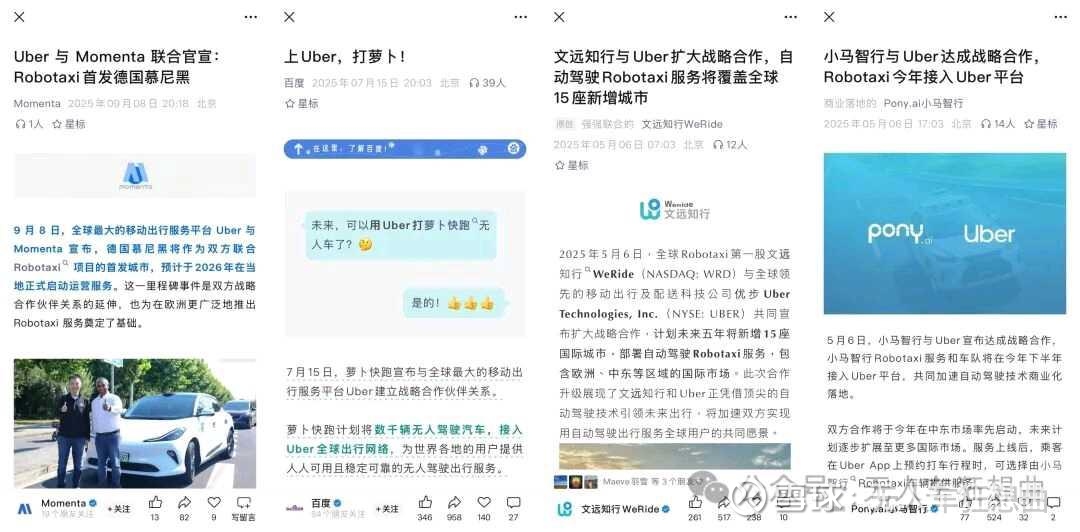

9月8日,这位出行巨头宣布与Momenta达成合作,计划2026年在德国慕尼黑率先推出Robotaxi服务。听起来很厉害?别急着鼓掌,这不过是全球自动驾驶“海王”的又一次撒网。

回头细数,短短几个月内,它在中国自动驾驶领域动作频频,狂刷存在感:

一边豪掷1亿美元加码文远知行,一边与小马智行许下合作承诺,7月牵手百度萝卜快跑组车队,转头又搭上Momenta,几乎把国内自动驾驶头部玩家悉数“撩”了个遍。

很明显,Uber虽不造车,却想收尽天下无人车之利。

自打放弃自研,它就彻底放飞,打开了流量入口,对各路自动驾驶公司广发offer。从美国的Waymo到中国的文远知行、小马智行等等,但凡圈子里能数得上名字的玩家,都出现在了Uber的撩拨名单中,不下20家,活脱脱一个“集邮大师”。

但它可不是雨露均沾,看似多情、实则极致功利。

Uber极为擅长广撒网、多敛鱼,所谓“战略合作”多是些没什么成本的甜言蜜语,对真金白银的“承诺”却极为吝啬。它精打细算着每一分投入能否换来财报上的亮眼数字,是个彻头彻尾的顶级“渣男”。

正如渣男从不做亏本买卖,Uber的所有动作都围绕一个核心:用最低成本,撬最大回报。

而其近期的多番操作,无疑就是向市场列出了一张清晰的实力榜单:谁有更高的价值,谁才能赢得Uber更多的青睐和付出。

读懂Uber的选择,也就看懂了谁才是这个赛道真正的王者。

四段关系、四种玩法

国内的Robotaxi玩家虽多,但真正兼具深厚技术底蕴与成熟商业化能力的,用一只手数都绰绰有余——文远知行、小马智行、萝卜快跑已形成断层级领先,与其他公司拉开明显身位。

就连Uber刚官宣合作的Momenta,也并非传统意义上的Robotaxi玩家。它既无自建车队,也缺少大规模运营经验,更多是凭借其L2量产能力被Uber看中、纳入合作版图。双方目标一致,都想用“轻地图、强感知”的技术路线,实现对特斯拉式自动驾驶的超越。

不过,别以为被Uber看上就意味着平等,表面都是战略合作,实际上却是一场赤裸裸的差别待遇。

话不多说,先看一张表:

制图:无人车狂想曲

要说Uber对谁最走心,文远知行是被它置顶在朋友圈的“唯一”。

只有文远知行,让Uber既愿意高调官宣,又舍得真金白银投入——

今年5月,Uber追加1亿美元股权投资,不但是其在自动驾驶领域最大手笔投资,更对外释放出一个强烈信号:对别人可能只是聊聊,但对文远知行,Uber是真正愿意打钱、也敢一起打仗的。

相比于其他许多停留在“协议阶段”、雷声大雨点小的合作,Uber和文远知行是实打实的“速度与激情”。去年9月签约,同年12月就光速落地阿布扎比、建成中东最大Robotaxi车队,再一路开拓至迪拜、沙特利雅得。

进度快、声势大、还特别能赚钱,文远知行Q2财报显示Robotaxi收入暴涨了8倍以上。Uber出平台、出运营,文远出技术、出车队,双方联手做成一对Robotaxi赛道“最强搞钱CP”。

文远知行和Uber的Robotaxi在阿布扎比

也正因如此,Uber毫不犹豫地把未来五年都押给了文远知行:要在全球15座城市联手规模化部署Robotaxi,车队规模预计将冲上数十万级。这执行力和扩张野心,别说国内,放眼全球Robotaxi赛道,能与之掰手腕的,也寥寥无几。

相比之下,Uber对小马智行的投入则显得克制许多,更像是找了一个“低成本试错”的备胎,行就继续干,不行咱就换。

没有公开投资,没有长期绑定,虽也接入了车队,但仅限于中东试点。说好下半年合作落地,可自5月官宣后再无实质动静,推进节奏远比文远知行缓慢。最近小马智行还转而与卡塔尔国家运输公司在多哈开展测试,只字未提Uber。

或许,无论是Uber还是小马智行,都默契地将合作保持在“试试看”的段位。优先级?显然不高。

小马智行Robotaxi开进多哈

至于萝卜快跑,放话年底就要让Uber用上它的第六代无人驾驶车。不过,这场合作更像是“搭伙过日子”,Uber和百度心里都打着各自的“小算盘”。

Uber视其为一块“即插即用”的运力补丁,用于填充亚洲和中东的区域运力KPI;而萝卜快跑想借Uber的全球网络快速出海,技术、运营、数据一个都不松手。表面是共赢合作,底子里却是一场“各取所需”的生意。

百度萝卜快跑

而Momenta,比起上面三家Robotaxi资深玩家,一无车队优势,二无运营优势,纯靠L2量产经验技术入股,能拿出来说道的除了L2技术,也就是车企的合作资源。

它能做Uber的技术搭子,但短时间内很难上位成为可托付终身的战略伙伴。

如此看来,Uber虽四处撩拨、广纳合作,但真正肯砸钱、敢共谋全球的,唯有文远知行。萝卜快跑是运力补充、Momenta是技术备胎、小马是区域试水,而文远知行,才是Uber自动驾驶棋局中那个无可替代的“第一合伙人”。

同行不同路,背后的算计

明明是一群人的电影,为什么最后文远知行成了Uber的主角?

要想理解合作布局背后的逻辑,首先要搞清楚Uber对自动驾驶的全盘谋算。

2020年,Uber卖掉自家自动驾驶部门ATG,彻底告别重资产自研,转身成为轻资产“平台方”。自那之后,它不造车、不研发,左手流量、右手运营,广泛接入各家技术和服务,自己只做那个“收租”的平台老大。

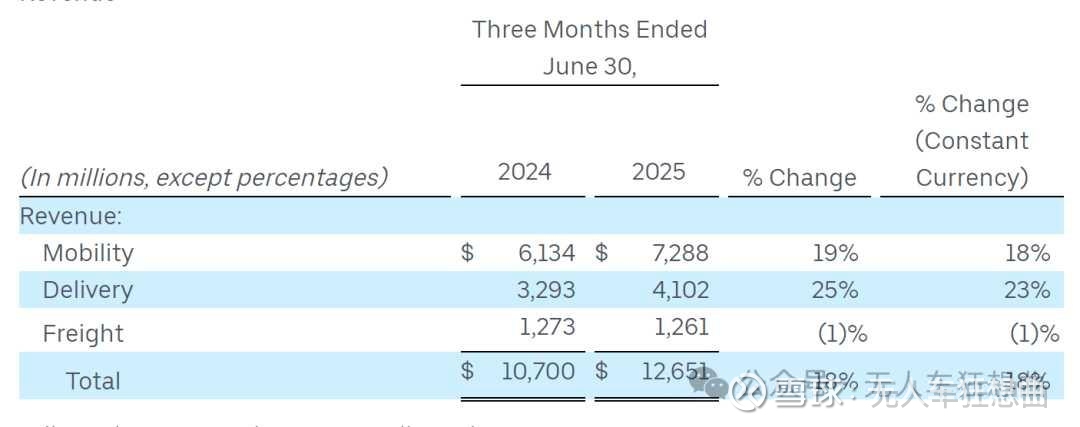

这一招,既降本又增收。2025年Q2财报显示,Uber的乘车出行订单增速放缓。而Robotaxi或将成为破局关键——它们比人类司机更拼、更高效。

Uber Q2财报数据

Uber首席执行官Dara Khosrowshahi就在财报会上透露,如果按照日均完成订单量来计算,已经接入Uber平台的Waymo车辆,要比99%的人类司机都更忙碌。

更重要的是,广撒网能让Uber分散风险、快速扩张,在全球Robotaxi市场抢占先机。不同市场、不同伙伴,谁行谁上,绝不孤注一掷。想象一下,未来Uber可能会成为自动驾驶时代的“App Store”,谁想运营,都绕不开它。

所以,表面上的“渣男”属性,背后都是Uber精心的商业算计。每一笔合作、每一次投资,都是精密推算后的落子,谁对Uber的价值更高,谁就能获得更多的投资和偏爱。

而文远知行之所以会被选中,不为别的,只是因为它真的能打:

论技术,深耕L4赛道多年,最新发布的HPC3.0高性能计算平台不仅稳定性高,更能实现Robotaxi车队的集体降本;

论运营,足迹遍布全球11个国家、30个城市,累计安全运营超过2200天,今年第二季度Robotaxi的收入暴涨8倍以上;

论国际化,唯一一家旗下产品拿到中国、美国、法国、阿联酋、新加坡、沙特、比利时7个国家自动驾驶牌照的公司,全球通行无阻。

技术够硬、运营够稳,还有身经百战的国际化经验,手握多国通行证,文远知行不仅能挣钱,更能让Uber在海外Robotaxi市场快速扎根,怎能不爱?

说到底,Uber不是在选合作伙伴,而是在押注那个最能帮自己称霸全球自动驾驶的“终极队友”。

自动驾驶修罗场,谁掌握真正的主动权?

打着同样盘算的,可不止Uber一个。

今年8月,东南亚出行巨头Grab也忍不住下场抢人,对文远知行进行数千万美元的股权投资,共同加速Robotaxi在东南亚地区的规划化落地。

Grab CEO陈炳耀和文远知行CEO韩旭合照

众所周知,东南亚交通极其混乱复杂,出行需求大、司机人力却很短缺,自动驾驶发展只是早晚的事情。Grab手握八国出行流量,自然不愿将这片蓝海拱手让人。

它看中的,正是文远知行过硬的技术和身经百战的全球运营能力。与其烧钱自研、反复试错,不如直接绑定一个“实战派”,快速卡位、抢占市场。

对于任何一家公司来说,能同时得到两个巨头的青睐,就足以说明它的稀缺性。

文远知行早已不只是一家自动驾驶技术供应商,更是已经成为全球出行平台眼中的“战略资源”。其成熟的技术体系和多国验证的落地能力,正是巨头们争夺市场的硬通货。

未来的全球Robotaxi市场,必是一场合纵连横的多角博弈。可以肯定的是,唯有真正掌握核心技术、能持续商业化落地并且赚到钱的玩家,才有资格留在牌桌、甚至制定规则。

能与巨头并肩疾驰的,从来不是只会讲故事的人。胜利,终将属于那些既能低头打磨技术、又能抬头穿越战场的实干派。