环球医疗:产融结合,协同赋能显经营韧性

原创 userfield 调兵投资 2025年09月15日 09:52 上海

这些年医药、医疗、医保联动改革、轰轰烈烈,给相关板块造成不小震荡。今年以来,创新药重启上升行情,吸引了不少注意力,而在DRG/DIP、集采与医保控费深化下,“支付重塑+效率革命”让医疗服务板块整体呈现了分化加剧的特征,服务侧普遍承压、业绩波动加剧,产业端受益于数字化、智能化,互联网医疗、AI医疗和高端医械景气度相对更高。未来医疗服务板块如何发展?还有价值标的可以布局吗?

今天来分析一下港股上市公司环球医疗(2666.HK)这个非典型医疗服务商的发展情况,看看多元化公司如何穿越政策和行业周期,实现“医疗+金融”双主业的协同赋能。

一、国内医疗服务改革进入深水区:政策重构与行业承压

先来看看国内医疗服务改革的发展趋势。

近年来,在政策强力驱动与市场结构重构的双重作用下,中国医疗服务行业面临前所未有的转型压力。国家密集推出了一系列重大政策,包括医保支付方式改革、药耗集中带量采购、分级诊疗制度强化以及医疗监管规范化等,本意在于提升医疗服务的可及性、控制医疗费用过快增长、优化资源配置并推动质量提升。

可见,医疗体制改革的核心逻辑已经从“规模扩张”转向“价值医疗”,强调成本控制和效率提升,迫使医疗机构改变以往按项目付费的收入模式,转而关注临床路径规范和诊疗成本优化。

虽然长期有助于减少过度医疗,但短期却导致医院收入增速放缓,尤其对大型公立医院的收入结构形成冲击。同时,从药品到高值耗材带量采购的扩围,大幅压缩了医疗机构的药品加成收入,而医疗服务价格调整未能完全弥补这一缺口,致使医疗机构的利润率普遍下滑,“增收不增利”成为常态。

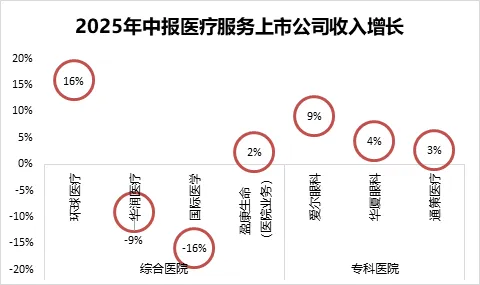

外部环境的变化已经直接反映在了医疗上市公司的财务表现上:25年上半年,部分综合医疗服务类上市公司发出盈利预警,甚至连前些年盈利能力较强的眼科和口腔等专科医疗服务公司经营增速也出现明显下滑。

二、环球医疗业绩稳健,双主业协同初显韧性

事实上,直接定义环球医疗为一家医疗服务商是不够准确的。上市初期,环球医疗以医院领域融资租赁为主业,2018年以后,在国有企业办医疗机构改革中抓住机遇,才开拓了自身的医院集团业务板块。

具体过程暂且按下不表。从结果来看,上市十年后,环球医疗已经从一家金融租赁公司转型为综合性的医疗健康集团,旗下拥有近70家医疗机构、1.6万张床位,规模居国内上市公司第一梯队。近两年更是把业务触角延伸到了医疗服务的上下游——医疗设备维保和养老领域,布局多元健康产业的信号已经非常强烈。

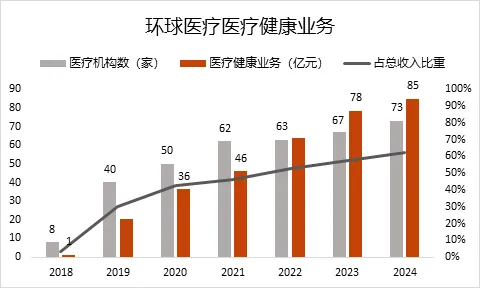

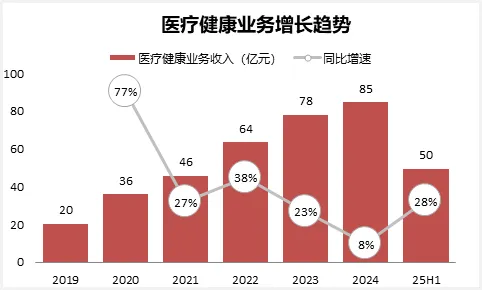

从收入规模来看,环球医疗的医疗健康业务板块发展迅速,营收已经连续3年超过了金融业务。

在医疗改革逐步进入深水区,整个医疗服务行业经营承压的背景下,环球医疗的整体业务规模持续突破,上半年收入75.8亿,同比增长16%,净利润13.4亿,同比增长7%。其中,医疗健康收入近50亿,保持28%增速,展现出稳健的增长态势,远超行业整体。

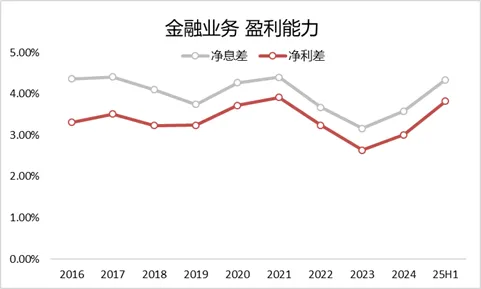

金融业务方面,前几年受到外部环境影响盈利能力收窄,2023年开始有触底回升趋势,目前核心盈利指标净利差和净息差都处于持续改善通道,上半年净利差3.82%,较去年同期上升0.96个百分点,净息差4.34%,较去年同期上升0.92个百分点,也展现了相对稳健的运营能力。

从2025年中报看,金融业务盈利企稳,医疗健康业务增速高于行业,金融与产业融合发展效果初显,经营韧性加强。接下来就深入分析一下,为了应对多变的外部经营环境,环球医疗如何打造双主业的协同赋能发展模式。

三、“稳根基、抓机遇、强赋能”应对环境挑战与增长突围

3.1医疗服务:集团化运营筑牢核心资源

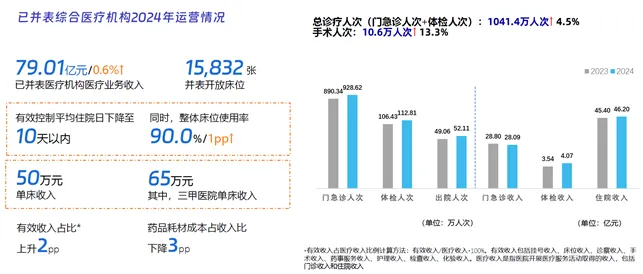

在环球医疗目前打造的多元化健康产业布局之中,医疗机构无疑是核心,产业端的创新业务都是围绕医院或利用医疗资源而展开。2018-2024年,背靠大央企通用技术集团的环球医疗整合了全国近70家国企医院,并表床位快速增加。2024年,1.6万张床位贡献收入79亿,25年上半年贡献42.2亿。无论是50万元的单床年化收入,还是90%的床位使用率,都显现出环球医疗对于新并购医院的集团化运营能力。

纵观国内的头部医院集团,民营医疗集团整合国企医院的改制过程中,容易出现国有资产处置不清晰的风险,反倒是央企医疗集团整合医院后,医院运营都相对稳健,环球医疗就是其中的佼佼者。

医疗机构集团化运营往往能实现资源共享、优势互补和协同发展,相比单体医院,在成本控制、运营模式和服务能力建设等方面有更多标准化和规模化的发展空间,更有利于稳健应对外部复杂形势。

全球范围内,医疗机构集团化运营无外乎规模化连锁、专科集群化扩张、区域医联体、城市医疗集团等路径。美国的HCA Healthcare就是规模化连锁的典型,旗下180+医院、2300个诊所/急诊中心、近5万张床位,2024年营收706亿美元、净利66.57亿美元,其中关键机制就在于标准化、集采、高周转业务扩张,以及在DRG控费期凭规模对冲成本等,使其成为全球医院集团龙头,持续盈利扩张。

对于环球医疗而言,国企改革为其提供了开拓医院集团的机遇,相当于享受了政策红利,而此后的集团化运营管理能力建设,也使得原本发展基础较弱的国企医院步入了发展快车道,运营能力与综合效益稳步提升。

通过集团化采购,药品、耗材和设备成本得到了有效控制。2024年数据显示,药耗成本占比下降3个百分点,2025年上半年药耗成本占比继续下降了2个百分点,这样的成本优化让旗下医院能更从容地应对运营压力。而通过学科帮扶与资源共享,推进医教研一体化、加强学科带头人引进培养等抓手,也能够提升各医院学科水平、诊疗技术。

这些年,环球医疗也在探索建设专科医疗特色,其中有兼具医疗和消费属性的眼科专科和健康管理,也有技术难度较高的肿瘤专科,资源集中型的康复专科等,可见公司对于医疗集团的发展有明确的思路:整体的建设运营,既遵循了“资源整合+体系标准化”来提升系统效率,同时也在逐步探索各级医疗机构的转型方向,推动医疗服务从“碎片化”向“系统化、特色化”升级,最终实现医院集团“降本、提质、增效、惠民”。而这也成为了环球医疗顺应政策和行业趋势的发展之道,使得医院集团业务稳健扩张,成为创新业务的发展基础。

3.2健康科技:医疗健康业务新增量

前面提到,受益于数字化、智能化技术的赋能,大健康产业加速发展,产业链已经从上游医药制造和中游医疗服务,向新兴的健康管理、康复护理、医养结合等领域不断延伸和完善。

依托自身医疗核心资源,环球医疗同样积极探索创新商业模式,将业务版图向健康科技细分领域延伸。在众多细分产业条线中,环球医疗选择了相对小众、具有高增长潜力的蓝海赛道:一是通过专业化医疗设备维保服务赋能医疗机构精细化运营;二是以医养结合模式,推动医疗资源向院外(社区、家庭、机构)延伸,构建全域智慧医康养生态。接下来先重点讨论由环球医疗自己孵化的、已经开始独立贡献业绩的设备维保服务。

早在并购医院的伊始,环球医疗便前瞻性地布局数字化基建,搭建医疗设备运维平台,实现对旗下医院设备维保的集约化统筹管理。随着公立医院高质量发展政策深入推进,传统“被动维修”模式暴露出高成本、高风险等痛点,倒逼行业向全周期主动管理转型。这一行业变革趋势,恰为环球医疗将内部沉淀的精细化设备管理能力向外部市场输出创造了战略机遇。

2020年起,在政策和市场的共同驱动下,环球医疗正式布局健康科技赛道,面向外部医疗机构推出了医疗设备全周期管家式服务体系。为强化竞争壁垒,环球医疗相继完成对凯思轩达(医学影像设备)、北京众泰和(直线加速器)、山东拓庄医疗(医院资产管理)、北京金旭医疗(医用内窥镜)等细分领域龙头的战略性并购。历经三年深耕,环球医疗已建成国内首个覆盖医疗设备全产业链的服务平台,维修能力覆盖医学影像、生命急救、血透、超声和直线加速器等设备领域,据悉医院客户数量已达到1,600家,管理资产总规模370亿元,在国内第三方医疗设备服务市场确立了领先地位。2025年上半年,医疗设备维保贡献收入超过4亿元,同比增长近60%,净利润近5000万,同比增长46%,成为公司成长最快的产业端创新业务。

智慧医康养业务则主要源于环球医疗在24年并购的新三板上市公司山东青鸟软通。这家公司在2G、2B、2C端均有业务布局,整体战略是构建覆盖政府、机构、居家三大场景的智慧化医康养系统平台,目前服务已覆盖70余个地市、140余个区县。并购完成后,环球医疗为青鸟软通注入了医疗和金融资源,实现了“医疗+金融”与“科技+运营”两类资源的有效整合与信息共享,创新定义了医养结合的清晰路径。25年上半年,智慧医康养业务也为公司贡献了超2.2亿的收入和千万利润。

高速增长的健康科技业务,弥补了综合医疗业务经营承压的情况,为公司提供了成长新增量和发展新动力,这也是环球医疗的医疗健康业务在25年上半年收入增速远超行业平均值的一大重要成因。

3.3 金融业务:产融结合赋能实体,创新模式打开空间

最后看看环球医疗的老本行融资租赁业务。过去十年,融资租赁行业经历过一轮黄金发展期,但随着金融监管体系向"强监管、严风控"方向深化,融资租赁业务的转型升级也迫在眉睫。

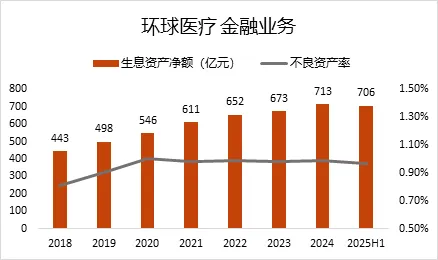

环球医疗的央企背景使它在融资渠道与资金成本方面具备一定优势,但同时也受制于强监管属性,使得风险管控举措更加严格。从近年的生息资产规模和资产质量指标都可以看出,当前环球医疗的金融业务步入了审慎扩张、风险管控、转型创新的稳健发展阶段。

值得关注的是,环球医疗在推进金融业务转型创新的过程中,有意结合自身广泛的医院资源做产业延伸。一是创新开拓了医疗设备“融资租赁+全生命周期管理”新模式,依托服务全国1,600家医疗机构的深厚技术积淀和客户资源,以及与十余家国际设备厂商建立的战略合作关系,实现了医疗健康产业资源与金融工具的深度耦合。

简单来说,这个模式汇集了环球医疗的双主业,将医疗设备融资租赁的“资金流”与运维管理的“服务流”有机整合,形成“医院一站式解决方案”,解决医疗机构在设备采购中面临的资金瓶颈和供应链管理难题,多维度助力医疗行业的高质量发展。

我们见过很多双主业公司,相较于传统双主业企业“1+1<2”的协同困境,环球医疗的产融结合实践实现了三个突破:一是推动融资租赁从“类信贷”业务向“资产服务”本质回归,二是将医疗机构的静态设备资产转化为动态运营效能,三是通过数据驱动的运维平台重构设备服务价值链。这种产融结合模式,不仅为医疗行业培育了新质生产力,更在金融支持实体经济领域树立了标杆典范。

金融业务同样成为了环球医疗赋能智慧医康养业务的重要资源和有力工具。前面提到,环球医疗凭借自身“医疗+金融”优势与青鸟软通“科技+运营”专长实现了深度融合与优势互补。衍生出“天上一张网(数字化系统服务网络)+地上一张网(线下实体医康养服务网络)+无形的臂膀(金融资金的支持)”这一创新发展思路,既搭建智慧化医康养系统平台,又凭借丰富的医疗养老资源提供医康养护服务,同时还能为相关项目建设提供金融资金保障,实现了产业与金融的深度结合。据悉,环球医疗正逐步推进这一创新方向的落地实践,可以预见,其未来的想象空间极为广阔。

总的来说,环球医疗的金融业务长期保持了较高的资产质量、盈利能力也重回上升渠道,产融结合构筑的新发展机遇、大股东的央企背景和相对稳健的运营能力,都使金融业务成为公司整体发展的“压舱石”。

四、“医疗健康+金融业务”双主业的估值重塑

最后我们来考虑如何给环球医疗进行估值。

环球医疗横跨医疗健康和金融租赁两项业务,我们发现它的财务模型其实体现了“强互补”特点,既做到了降低整体风险杠杆,同时保持较强的盈利能力。

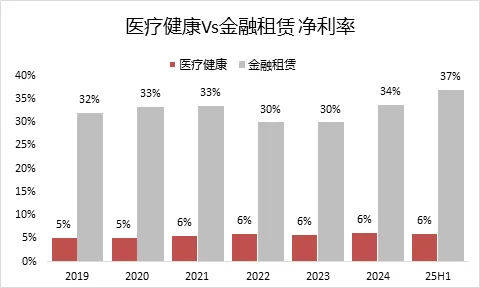

盈利能力对比:金融业务具有非常强大的盈利能力,毛利率在60%左右,而净利率超过30%。而医疗健康板块目前主要是医院集团业务,盈利能力就显得相对较低,毛利率大约在15%,净利率大约在6%。

所以,对比下来,金融租赁业务相比医院集团业务,显得“赚钱更容易”。

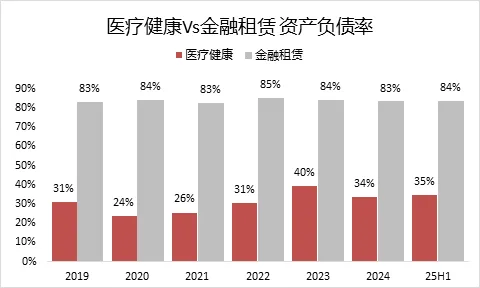

资产负债表对比:金融业务的资产负债率在83%左右,典型的高负债高杠杆经营模式,而医疗健康业务平均资产负债率只有30%左右,属于一门“稳健生意”。

看资产负债表,医院集团业务相比金融租赁业务,显得“赚钱更稳健”。

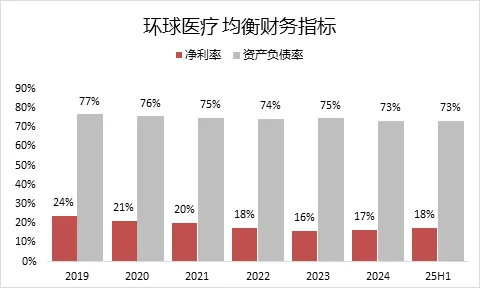

综合下来,环球医疗整体财务报表兼具稳健经营杠杆和中等盈利能力,资产负债率保持在73%,净利率保持在17%。这种“混合模式”,均衡了盈利能力和资产杠杆率,让利润表和资产负债表都不用“走极端”,让公司更能够适应外部环境波动,也是公司集团化发展双轮驱动的重要策略。

大家应该投资过双主业或者多主业类型公司,但围绕一个领域多角度深耕,并且财务关键指标互补,却是比较少见的双主业融合模式。其一,融资租赁业务产生稳定现金流,将有效对冲医疗投资的长周期特性和偏低的收益率;其二,医院资产的注入将公司资产负债率控制在70%左右,显著增强抗风险能力;其三,通过医疗设备“融资租赁+全周期管理”、养老金融、供应链金融等产融结合模式,衍生新的利润增长点。

传统的双主业公司,大部分投资者会采用分部估值模式。过去一段时间,市场对于环球医疗,也是把医院集团业务按照PS或者PE估值,而融资租赁业务按照PB估值。但从环球医疗的经营角度看,公司已从传统的"融资租赁商"转型为"医疗健康产业服务商"。当前公司PB 0.63倍,动态PE 4.52倍,股息率5.43%,仍处于严重低估的状态。随着24年港交所将公司行业分类从"非银行金融"调整为"医疗保健",公司整体估值可能持续提升,逐渐向医疗服务估值模式切换。

五、总结

从融资租赁到医疗服务,从综合医院到医疗健康产业,如今,环球医疗已经形成了以金融服务为水源,以综合医疗为土壤,培育专科医疗和健康科技等种子业务的总体战略,企业愿景也发展为打造世界一流的医疗健康产业集团。

环球医疗的产业转型升级实际上给穿越行业周期做了很好的表率,其核心突破在于实现了双重跃迁:业务结构从单一融资租赁向“医疗+产业+金融”生态体系升级,盈利模式从依赖利息收入转向服务增值驱动。这种变革不仅构筑了“抗周期性收入结构+协同性风控体系+内生性增长动能”的发展格局,更使其在医疗健康行业经历阵痛期时,在复杂多变的内外部环境中保持战略定力,支撑整体经营业绩的稳健性。

随着医疗服务板块逐步筑底回升,叠加金融业务的赋能保障与健康科技业务的加速成长,环球医疗“医产融协同”的独特优势壁垒将进一步凸显。医疗健康与金融双主业在财务层面的互补性,也将持续强化经营韧性。而公司的估值逻辑也正逐步向医疗健康业务倾斜,有望为其打开更广阔的市值空间。