关于减肥创新药临床过程中滴定的探讨(续更)

原文链接如下:

纪立农教授:全球减重药物研发进展和中国贡献 | 2025COC 网页链接

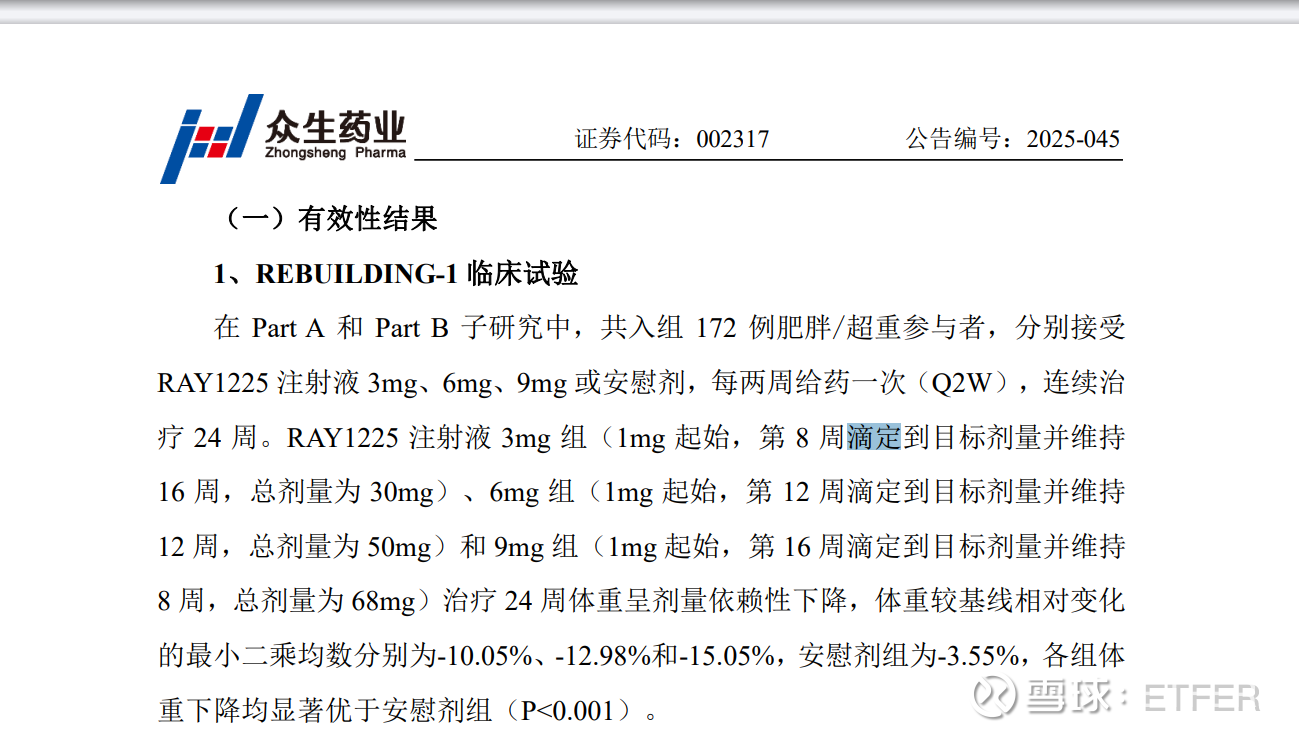

有的老师对比了图示数据,认为众生药效更优,有的老师从滴定方面进行了解析,见仁见智。

那么来看看创新药临床中关于滴定的基础知识(节选):

在创新药临床试验中,滴定(Titration) 是一种核心的剂量调整策略,其核心目标是在 “最大化疗效” 与 “最小化毒性” 之间找到个体化平衡,尤其适用于药效 / 毒性存在显著个体差异、治疗窗较窄(如部分肿瘤药、神经精神类药、心血管药)或需逐步建立患者耐受性的创新药。

什么是临床滴定?

临床滴定是指在临床试验中,根据预设的医学标准(如疗效指标、安全性指标、药代动力学 / 药效动力学数据),逐步调整创新药的给药剂量(或浓度) 的过程。实际临床中用药量并非 “固定剂量给药”,而是一种 “动态剂量探索模式”—— 通过 “从小剂量起始→监测反应→阶梯式调整”,为不同患者找到 “最优有效剂量(Optimal Effective Dose, OED)” 或 “最大耐受剂量(Maximum Tolerated Dose, MTD,尤其肿瘤领域)”,同时避免因初始大剂量导致的不可耐受毒性。

为什么要滴定?

滴定的核心价值体现在 3 个方面:保障安全性:避免初始大剂量触发严重不良反应(如靶向药的皮疹、免疫药的细胞因子释放综合征、神经药的镇静反应),通过逐步加量让身体适应药物。优化疗效:不同患者因体重、肝肾功能、基因多态性(如药物代谢酶 CYP450 基因型)、疾病严重程度等差异,对药物的反应不同,滴定可避免 “剂量不足导致疗效不佳” 或 “剂量过高导致毒性冗余”。探索剂量 - 反应关系:为后续临床研究(如 II 期剂量探索、III 期确证性试验)提供关键数据,明确 “剂量范围 - 疗效强度 - 毒性发生率” 的关联,助力说明书中 “推荐剂量” 的确定。

临床滴定的 4 个核心规范,滴定并非 “随意调整剂量”,需严格遵循临床试验方案(Protocol)中的预设规则,核心原则包括:

起始剂量 “保守”:通常从 “无毒性风险的低剂量” 起始(如 I 期临床试验中 MTD 的 1/10~1/3),尤其首创新药需优先保障受试者安全。

调整阶梯 “可控”:剂量调整的幅度(如每次增加 50% 剂量、固定增加 10mg)和间隔时间(如每 7 天、每 2 个治疗周期调整 1 次)需预设,避免阶梯过大导致毒性骤升,或间隔过短无法充分观察药物反应。 例:某神经退行性疾病创新药,方案规定 “初始剂量 5mg / 天,若耐受(无 2 级以上头晕),每 14 天增加 5mg,直至最大剂量 20mg / 天”。

停止标准 “明确”:需预设 3 类停止滴定的场景: 达到 “预设疗效终点”(如肿瘤 PR/CR、症状评分下降≥50%); 出现 “不可耐受毒性”(如 3 级以上非血液毒性、4 级血液毒性); 达到 “方案规定的最大剂量”(即使未达疗效,也需停止加量以避免毒性)。

个体差异 “适配”:需结合患者基线特征调整滴定策略,例如: 肝肾功能不全患者:起始剂量降低(如正常剂量的 50%),调整间隔延长; 老年患者:因代谢能力下降,滴定阶梯需更小(如每次增加 25% 剂量)。

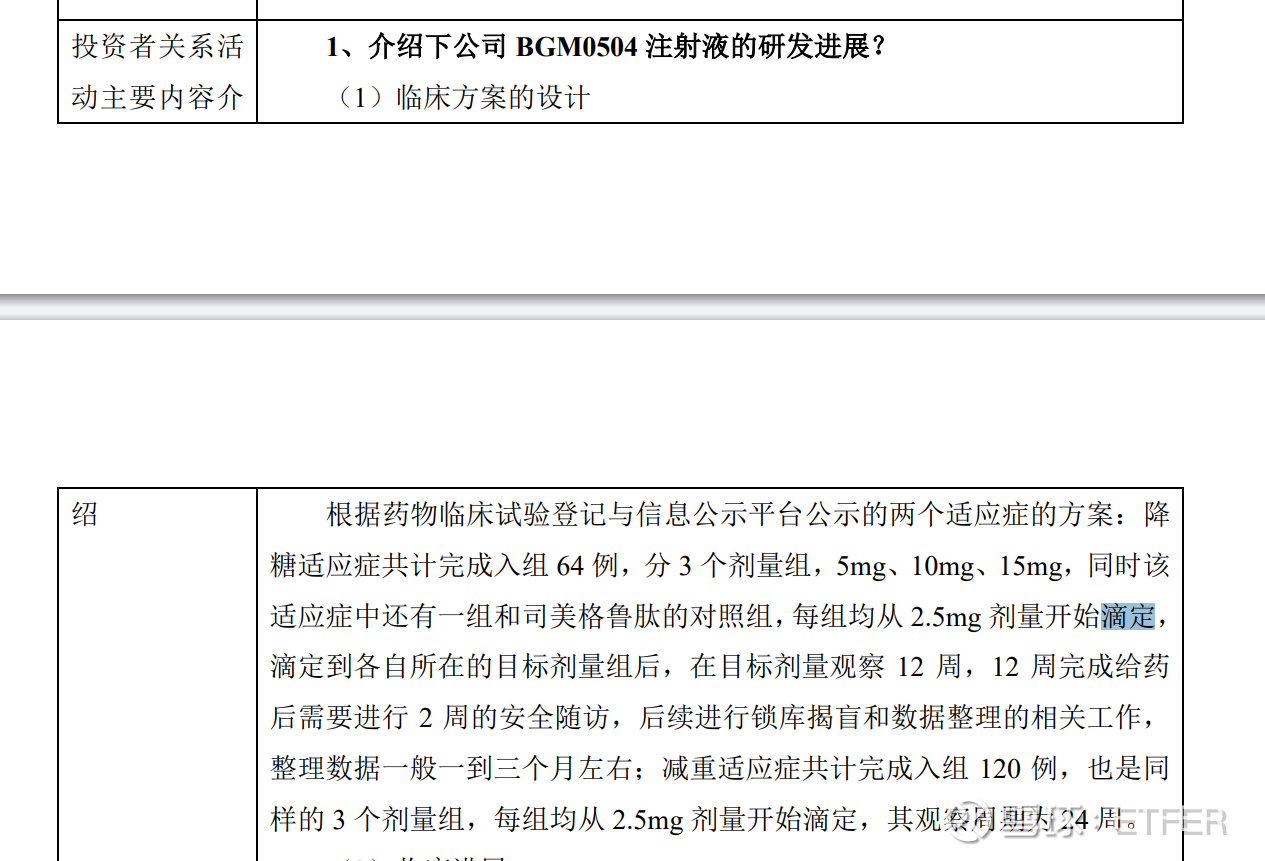

再来对比一下众生和博瑞的滴定方案:

其中有争议的地方(本屌丝暂时也没搞清楚),就是滴定起始剂量、目标剂量、剂量调整幅度和时间间隔不同,进而引发的争议。有的老师认为众生总剂量低但数据(效果)更好,有的老师认为博瑞起始剂量更大,所以导致数据不佳,但另一方面说明公司对自己的产品更有信心,而相比较而言,众生的数据更好主要是因为起始剂量低。

由于不是从业者,抛砖引玉一下。