球形齿轮开启机械灵活新纪元:机器人的颠覆性结构件

球形齿轮作为机器人关节的颠覆性结构,正推动机械灵活性进入新纪元。其技术突破与量产进程将重塑机器人产业格局,同时在航天、医疗等领域展现出巨大潜力。以下从技术特性、市场空间、竞争格局及挑战四个维度展开分析:

一、技术突破:从实验室到量产的跨越

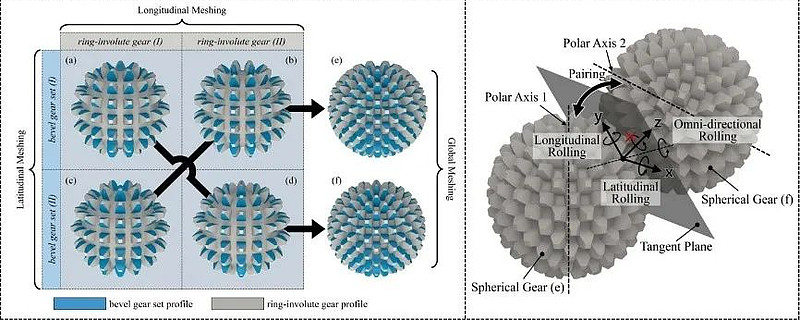

核心结构与优势

球形齿轮通过 “金属球体 + 双鞍形齿轮” 的三部件设计,实现 360 度无限制旋转,覆盖上下、左右、前后所有方向。相较于传统齿轮需多组组合实现多自由度运动,其结构简化 60% 以上,重量减轻 30%,同时可同步输出双旋转自由度,直接模拟人体关节动作。例如,人形机器人关节采用球形齿轮后,无需叠加两套谐波减速器,体积缩小 65%,扭矩提升至 200 牛米。

材料与工艺革新

早期树脂材质因耐久性不足难以工业应用,日本兼松与山形大学合作开发的金属球形齿轮(2027 年量产)通过合金材料与表面处理技术,将扭力提升 4 倍,并解决了极端温度下的膨胀变形问题。中国华拓科技则采用仿生学设计,通过五轴数控机床实现微米级精度加工,同时利用 3D 打印降低成本 60%。

应用场景扩展

除机器人关节外,球形齿轮已在航天(卫星太阳能板驱动系统故障率降低 80%)、医疗(微创手术器械精度提升)、半导体(晶圆搬运设备紧凑化)等领域验证可行性。例如,相机云台采用球形齿轮后,重量减轻 30%,动作响应速度提升 50%。

二、市场空间:千亿级蓝海待开启

全球市场规模预测

球形齿轮的商业化将直接冲击传统减速器市场。波士顿咨询预测,到 2030 年其可能替代 40% 的谐波减速器和 RV 减速器需求,全球市场规模预计突破 200 亿美元。中国作为全球最大机器人市场,2025-2030 年球形齿轮市场规模预计以 7% 的复合增长率增长,2030 年达 180 亿元人民币,其中人形机器人关节占比超 50%。

细分领域增长动力

人形机器人:特斯拉 Optimus、丰田 HRP-5P 等产品对关节灵活性需求迫切,球形齿轮可使单台机器人关节成本降低 30%,推动量产价格下探至 10 万元以内。

工业自动化:柔性生产线对多轴联动机构的需求推动球形齿轮在装配机械臂中的应用,预计 2030 年市场规模超 40 亿元。

高端装备:航天领域对高可靠性部件的需求(如月球车关节)、医疗领域对精密手术器械的升级,将贡献额外 20% 的市场增量。

成本下降驱动渗透率提升

随着量产工艺成熟,金属球形齿轮单价预计从 2027 年的 800 美元降至 2030 年的 300 美元,较传统减速器组合成本(约 500 美元)更具竞争力。以人形机器人为例,关节系统成本占整机 40%,球形齿轮的应用可使单台成本减少 1.2 万元,加速消费级市场渗透。

三、竞争格局:中日主导,技术路线分化

日本:精密制造领跑量产

兼松与兄弟工业联合开发的金属球形齿轮已确立量产工艺,计划 2027 年实现全球首次工业化生产,初期聚焦航天与高端机器人领域。日精株式会社通过定制切削刀具与夹具系统,将加工精度控制在 ±0.002mm,占据高精度市场主导地位。

中国:仿生设计与成本优势

华拓科技自主研发的双旋转自由度球形齿轮已完成实验室验证,其仿生关节设计(如髋关节结构)可直接适配人形机器人四肢,预计 2026 年试产,价格较日本同类产品低 40%。此外,中国企业通过 3D 打印与国产化五轴机床(如秦川机床产品)降低生产成本,形成 “性价比 + 定制化” 差异化竞争力。

传统减速器厂商的应对

哈默纳科(Harmonic Drive)、纳博特斯克(Nabtesco)等龙头企业尚未明确布局球形齿轮,但其在谐波减速器领域的技术积累可能转化为竞争壁垒。例如,哈默纳科正在研发 “柔性球形传动” 技术,试图融合传统减速器的高精度与球形齿轮的多自由度。

四、挑战与未来趋势

技术瓶颈

加工精度与一致性:金属球形齿轮齿面接触应力分布复杂,微小安装误差(>±0.005mm)可能导致寿命缩短 50%,需依赖超精密机床与自动化检测设备。

润滑与散热:密闭关节空间内的高负载运行(如 200 牛米扭矩)易引发胶合磨损,新型固态润滑材料(如石墨烯涂层)的研发成为关键。

产业协同挑战

标准缺失:球形齿轮尚无统一测试规范与接口标准,主机厂需投入额外资源进行适配开发,制约规模化应用。

供应链依赖:高精度五轴机床(如日本牧野机床)与特种金属材料(如钛合金)仍依赖进口,中国企业需加速国产化替代。

未来趋势

材料创新:陶瓷基复合材料(强度提升 3 倍)、形状记忆合金(自修复功能)的应用将进一步提升可靠性。

模块化设计:集成电机、传感器的 “球形关节模组”(如华拓科技开发的 HR-J01 模块)将成为主流,缩短机器人开发周期。

政策支持:中国 “十四五” 高端装备创新专项已将球形齿轮列为重点突破方向,预计 2026 年前出台专项补贴政策,推动国产替代率从当前 10% 提升至 40%。

结论

球形齿轮作为机器人关节的 “心脏”,其技术突破与量产进程将重塑全球高端制造格局。日本凭借精密加工优势抢占高端市场,中国依托成本与政策红利加速追赶,两者的竞争将推动该技术在 2030 年前实现大规模普及。尽管面临加工精度与供应链挑战,但其在人形机器人、航天等领域的颠覆性应用,已使其成为未来十年最具增长潜力的机械传动技术之一。企业需聚焦材料研发、工艺优化与生态合作,方能在这场 “灵活度革命” 中占据先机。