地平线HSD双系统与All in VLA 技术路线对比分析报告

摘 要

本报告分析指出,HSD双系统与All in VLA是智能驾驶领域两种截然不同的商业策略。前者是第三方供应商基于工程思维打造的“稳健派”方案,追求可量产性、成本可控与渐进式收益;后者是领先车企基于产品差异化打造的“豪赌派”方案,追求技术垄断与超额回报,但伴随极高的财务与战略风险。投资决策应基于对标的公司的商业模式、现金流能力及风险偏好进行判断。

一、HSD 双系统的底层技术逻辑与商业本质

地平线的HSD双系统架构,本质是将自动驾驶的“快思考”(系统1:端到端模型)与“慢思考”(系统2:VLM)在工程上实现协同。

· 端到端系统(系统1, 快思考):负责毫秒级实时控车,覆盖>99%的常规场景,确保功能下限和用户体验底线。

· VLM系统(系统2, 慢思考):负责秒级复杂场景推理与兜底,攻坚长尾难题,提升安全上限。

· 协同逻辑:常态下由系统1独立工作;在极端场景下触发系统2介入,并将处理结果反哺系统1的训练,形成闭环。

商业本质解读:

这并非纯粹的技术最优解,而是供应商商业模式下的最优商业解。其核心优势在于:

1. 保证交付:即使VLM不成熟,强大的端到端系统也能提供有竞争力的L2++功能,确保客户车型如期上市。

2. 风险可控:避免了对单一“通才”大模型的无限资源投入,财务风险低,投入产出比(ROI)清晰。

3. 生态友好:模块化架构易于适配不同车企的电子电气架构,符合其开放平台定位。

二、核心对比:飞轮效应与生存陷阱——两种商业模式的博弈

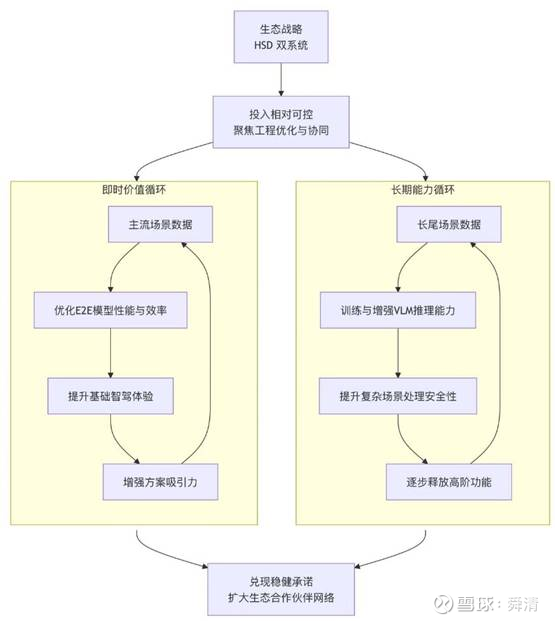

两种路线的根本差异在于它们所驱动的商业循环模式截然不同,下图揭示了其核心动态。

1、 HSD 双系统路线:工程师”的智慧,构建稳定增长的“双循环”。该路线采用了一种更稳健的策略,构建了两个可独立运行、相互备份的循环,极大地增强了抗风险能力。

投资启示:风险分散,底线稳固:即便系统2(VLM)循环进展缓慢,系统1循环也能持续创造即时的用户价值和商业回报。投资逻辑:这是对行业整体渗透率提升的投资(Beta收益),赌的是智能驾驶成为标配,而非某家公司的颠覆性胜利。

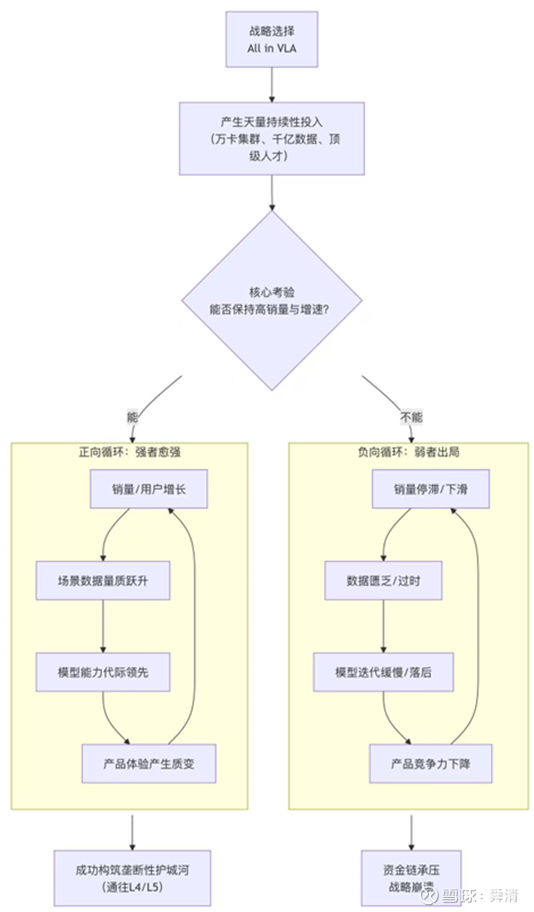

2. All in VLA 路线:“天才”的豪赌,飞轮与深渊一线之隔,该路线成功与否,完全取决于能否启动并维持一个极其昂贵但潜力巨大的正向飞轮,其动态过程如下:

投资启示:上限极高,下限极低:飞轮一旦形成,护城河又深又宽;但飞轮停滞则可能导致战略归零。· 关键观察点:必须持续跟踪企业的销量、毛利率和现金流,判断其能否为飞轮持续“供能”。

三、综合对比与战略定位

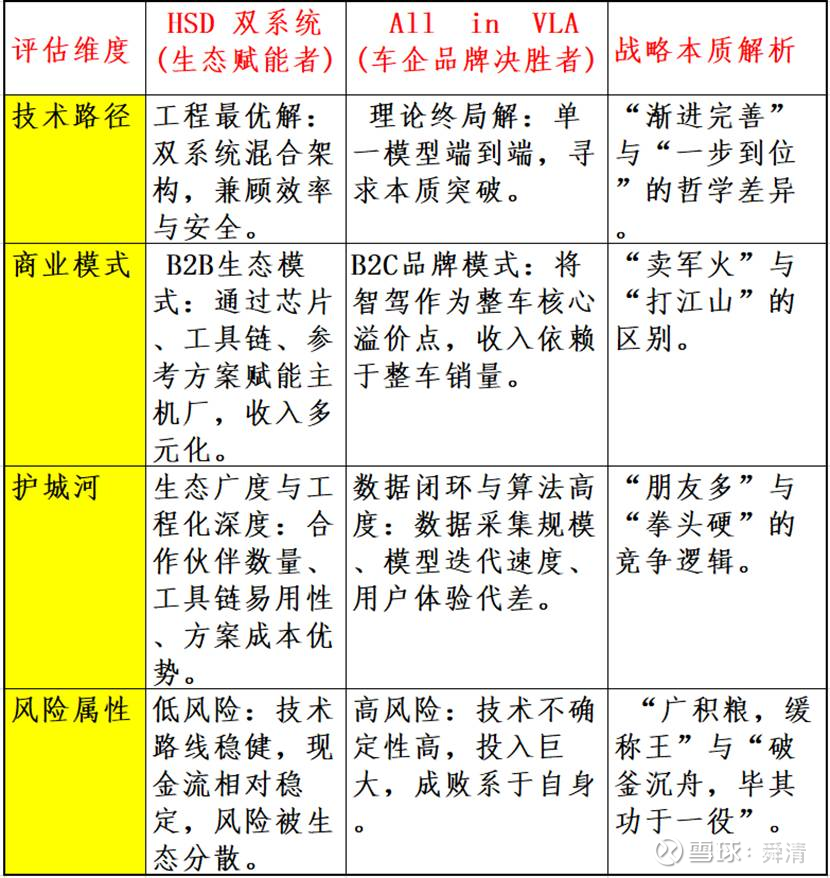

评估维度 HSD 双系统 (地平线) All in VLA (理想、小鹏等) 战略定位分析

四、战略启示与投资建议

1. 产业分工的必然分化:

· 绝大多数车企:将更倾向于采用双系统或类似合作方案,以快速、低成本地获得先进智驾能力,这是一种务实的市场跟随策略。

· 少数顶级车企:唯有产品定义能力极强、现金流健康、管理效率高的公司,才可能押注VLA路线,这是一种争夺行业头部的进攻性战略。

2. 长期趋势:并行与融合,而非简单替代:

· 长期并行:未来5-10年,两种路线将服务于不同市场定位的产品。

· 技术融合:VLA的成熟模块(如场景理解器)可能被反向集成到双系统中,提升其“慢思考”能力。

两种路线的考察重点:

· 采用或提供双系统方案的公司(如地平线及其合作伙伴)。重点考察其客户拓展能力、芯片迭代速度和毛利率水平。这是一笔基于行业基本面的投资。

· All in VLA的车企(如理想、小鹏)。像审视科技初创公司一样,严密跟踪其数据飞轮效率(智驾用户渗透率)、技术代差是否形成以及最关键的自由现金流状况。

最终,技术路线的竞争会持续多年,但最终资本市场只相信可持续的商业模式和健康的财务报表。

舜 清

2025年、9月28日