固态电池产业化提速:2026年装车倒计时,这些公司已抢占先机!

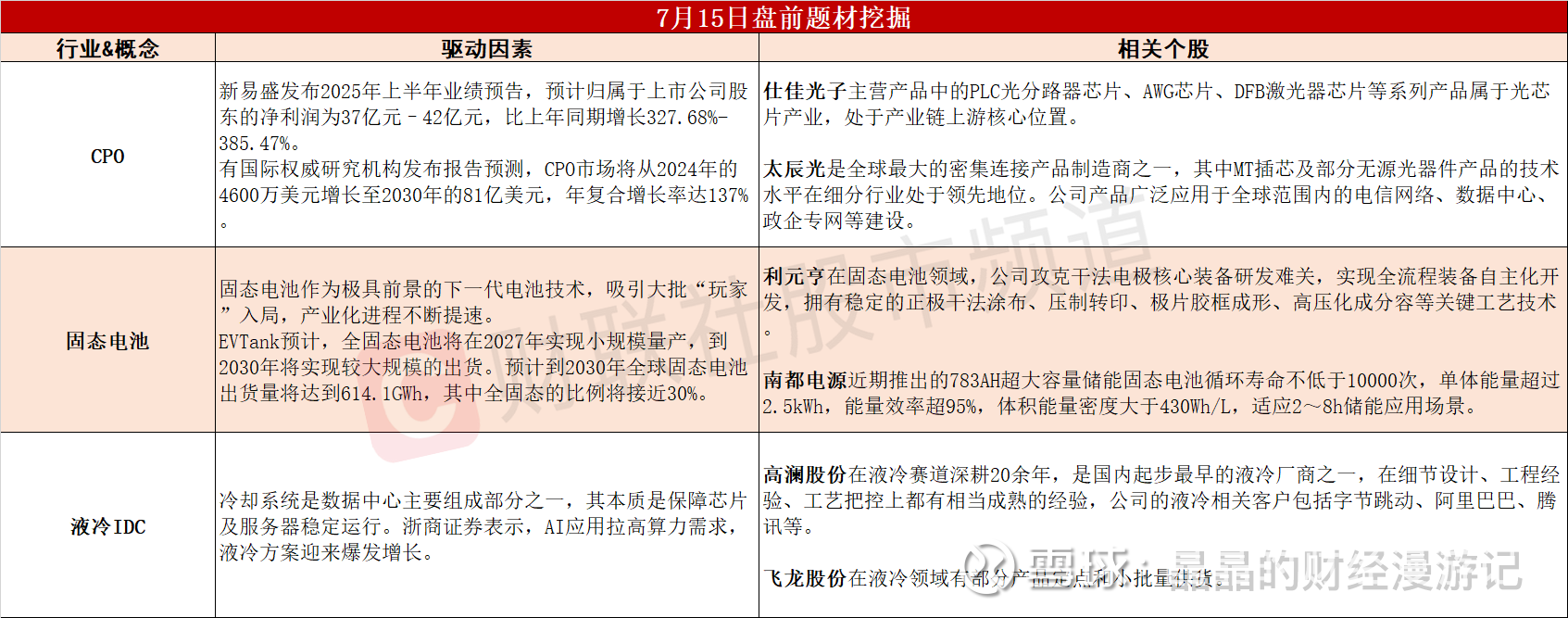

在新能源汽车的浪潮中,动力电池技术一直是决定胜负的关键。近期,固态电池作为下一代技术竞争的焦点,正以惊人的速度从实验室走向产业化。媒体报道显示,7月以来,多家企业密集披露固态电池领域的最新进展,产业化进程明显提速。有专家直言:“从去年氧化物与硫化物的技术路线之争,到今年聚焦中试线建设进展,预计明年随着相关政策落地和产业规划实施,行业目光将转向谁能实现全固态电池装车应用。”这意味着,固态电池的商业化进程正不断加速,一场颠覆性的技术革命已悄然拉开序幕。 为什么固态电池如此重要?简单来说,它解决了传统液态锂电池的安全隐患和能量密度瓶颈。全固态电池采用固态电解质,避免了漏液、起火等风险,同时能量密度可提升至500Wh/kg以上,远超当前主流电池的300Wh/kg。这不仅能让电动汽车续航突破1000公里,还能在低空经济、机器人等新兴领域开辟全新应用场景。兴业证券的分析一针见血:在国家政策的强力支持下,产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案,加上低空经济、机器人等需求的催化,多重利好叠加下,固态电池产业化进程有望提前加速。目前,初代全固态电池材料体系已定型,材料性能和设备接近量产要求,预计2025年下半年将进入固态电池设备和材料企业定点的关键期。

企业时间线明确:2026年成装车元年

产业化的核心在于企业行动。多家头部企业已清晰规划了固态电池生产的时间线,2026年被视为装车验证的关键节点。蜂巢能源率先行动,其相关负责人表示,今年四季度将在2.3GW的半固态量产线上试生产第一代半固态电池,容量为140Ah。这标志着半固态电池从实验室迈向规模化生产的第一步。 正极材料巨头容百科技则聚焦材料端开发,规划明确:2025年将配合电芯端完成电芯成品样验证,材料端同步定型;到2026年,公司固态正极材料将进入电芯定型阶段。这意味着材料供应链的成熟,是产业化落地的基石。

孚能科技更雄心勃勃,计划在2026年将全固态电池产能进一步扩大至GWh级别。GWh级产能意味着大规模商业化应用,足以支撑整车企业的需求。 整车厂方面,长安汽车正全力投入固态电池研发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年全面推进全固态电池逐步量产。广汽集团此前也表示,其全固态电池预计于2026年装车搭载于昊铂车型。这些时间线表明,2026年将成为固态电池装车的“元年”,从材料到电芯再到整车,产业链协同推进的格局已初具雏形。

产业链布局:设备与材料企业抢占先机

固态电池的产业化离不开上游设备和材料的支撑。兴业证券指出,固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。目前,相关上市公司如宏工科技、英联股份、金银河已深度布局,成为产业加速的先锋。 金银河近期与客户签订战略合作协议,在固态电池领域展开深度合作。未来,双方将继续打造具有全球竞争力的锂电生产基地。这一合作强化了公司在固态电池领域的技术布局,其股价近期表现强劲,涨幅达25%,反映出市场对固态电池前景的乐观预期。 英联股份则重视技术研发和客户需求,开发满足各类电池(包括固态电池、液态电池等)的材料。公司依托蒸镀工艺的技术储备优势,深入推进技术创新,研发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料。这不断扩展复合集流体技术在各类领域上的应用,为固态电池负极材料提供关键解决方案。

宏工科技在固态电池相关产线方面进展显著。公司表示,去年向客户交付的试验线,各项性能指标验证已达到了客户的要求。这表明宏工科技在设备端已具备量产能力,为产业化提速提供硬件保障。

投资启示:机遇与风险并存

固态电池的产业化加速,无疑为投资者带来巨大机遇。兴业证券强调,随着2025年下半年进入设备和材料企业定点关键期,布局完善的企业将率先受益。宏工科技、英联股份、金银河等公司凭借技术储备和合作进展,已站在风口浪尖。金银河的战略合作强化了其全球竞争力,英联股份的材料创新覆盖固态电池核心环节,宏工科技的设备验证则打通了量产瓶颈。

然而,风险不容忽视。技术路线尚未完全统一,氧化物与硫化物之争可能带来不确定性;产业化初期成本高昂,2026年装车验证能否如期实现,还需看政策落地和企业执行力。投资者需关注三点:一是政策动向,如国家对固态电池的专项支持;二是企业进展,如蜂巢能源、容百科技等时间线的兑现;三是新兴应用场景的拓展,低空经济和机器人需求能否如期释放。

结语:一场静悄悄的革命

固态电池的产业化提速,不仅是技术迭代,更是全球能源转型的缩影。从企业时间线看,2026年装车倒计时已启动,宏工科技、英联股份、金银河等公司正抢占先机。这场革命将重塑动力电池格局,催生万亿级市场。作为投资者,我们不禁思考:在技术浪潮中,谁将成为下一个宁德时代?