【深度】招港B股投资价值分析(一)

一、行业概况

自古以来,港口作为贸易的节点,承载的便是人类文明交流的责任,记录的更是全球经济发展的历史。港口从避风港湾到贸易枢纽的成长,便是人类突破地理边界、走向互联互通的缩影。

早在宋代,中国的泉州、杭州、明州(宁波)、广州便成为世界知名的商业港口。在地理大发现后,欧洲各国在建立全球殖民网络的同时,也“顺便”搭建起了遍布全球的港口枢纽,“航运全球化”由此开始。

19世纪初期,蒸汽船问世,摆脱了风力束缚后船舶水运的运载能力得到明显提升。专业化码头和“铁路+港口”联运模式在技术上具备了可行性。20世纪中叶,现代集装箱面世并快速在全世界得到推广和应用,标准化的集装箱尺寸大大提高了港口的装卸效率,机械化程度大幅提高,货物异常损耗情况也有所下降。至今,集装箱、散货是航运业内的通用分类方式:

集装箱:标准化金属箱体装载的包装货物,可以实现陆海联运,集装箱运载的货物主要包括电子产品、服装、家具、日用品等工业制成品和高值易碎品。集装箱运输需要用到专用集装箱船,这种船配备了专用的固定格栅,适合运输标准化的集装箱,航速快、装卸简单。

散货又可以分为干散货和液体散货:

干散货:散货指的是没有包装的大宗货物,直接装载于船舶的货仓。干散货的典型货物是各种各样的大宗商品,比如煤炭、铁矿石、粮食等等。散货船的货舱没有内部分隔,宽大的舱口便于进行机械化的抓斗作业。干散货船载重吨位也很大,但航速一般来说相对较慢、装卸耗时长。

液体散货:液体散货指的是能用管道泵送的货物,比如原油、液化天然气、液体化工产品,港口靠岸装卸时可以实现管道化作业。液体散货在运输时需要用到专用的密封容器,油轮、化学品船、LNG运输船都有这种专门的密封罐体来运输液体散货。

……

视角回到国内,中国港口航运业在明清“闭关锁国”政策的影响下一度陷入长期低谷。鸦片战争后,中国被迫开放沿海港口,虽然贸易总量明显增长,但受制于整体经济总量和综合国力,中国沿海港口设施仍大幅落后于世界领先水平。新中国成立时,全中国只有万吨级泊位60个,年总吞吐量仅500多万吨。

1973年,国家发出了“三年改变中国港口面貌”的号召,港口建设明显加速。改革开放后,天津港建成中国第一个集装箱码头。此后,各地建设了不少大吞吐量深水泊位(深水泊位能容纳吃水深的大型船舶)。其中,凭借资金、政策及腹地经济等多重优势,上海港发展最快,在21世纪初成为全球集装箱吞吐量最大的港口。

经过几十年发展,我国已经形成了环渤海、长三角、粤港澳、东南沿海、西南沿海五个港口群。从行业增速来看,我国港口业的快速发展期已经结束,取而代之的是相对稳定、增速较低的成熟期。

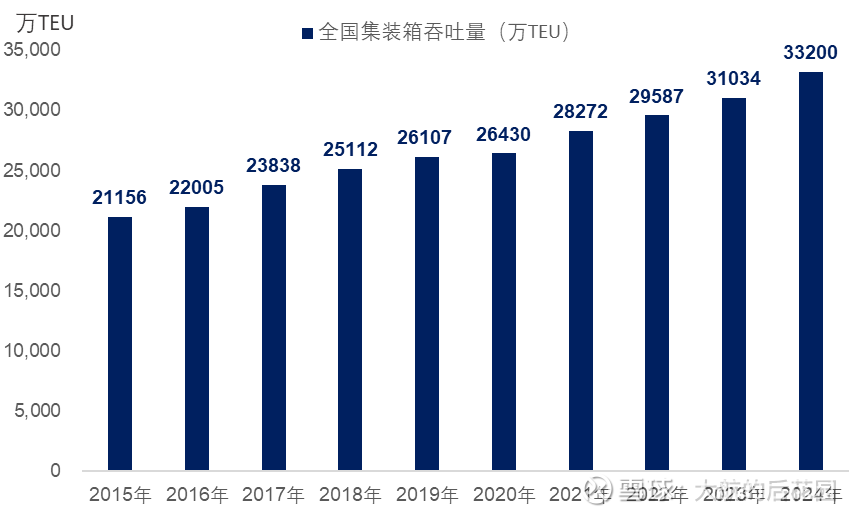

2024年,全国港口货物吞吐量176亿吨,集装箱吞吐量达3.3亿标箱,继续稳居世界第一;同期,在全球货物和集装箱吞吐量排名前十的港口中,我国分别占八席和六席。从过去十年的趋势来看,中国集装箱吞吐量一直保持着稳步增长的趋势,2015年至2024年的复合增长率约为5.13%。

图 1 全国集装箱吞吐量(2015-2024年)

此外,从2019年至2024年的五年间,全国货物吞吐量从139.5亿吨增长至175.95亿吨,年复合增长率4.75%,与集装箱吞吐量的增长速度基本一致。

面向未来,港口的建设已经从追求速度、规模转向追求质量、效益。从已有规划来看,新建沿海港口主要以欠发达地区为主,比如茂名、北海,这些新港口对区域核心的分流效应不强。不过,沿海主要港口都有各种各样的扩建计划。总的来看,未来几年港口货运码头的运载能力的增速会保持稳健。

根据腾讯元宝的统计分析,至2030年,全国港口货物吞吐能力预计将比2024年增长42%,集装箱吞吐能力增长58%。按照这个增速反推,年复合增长率分别是6.0%及7.9%。这一增速略高于过去十年港口吞吐量的平均增速,客观来说,未来中国非核心地区的出海港存在“结构性产能过剩”风险。

……

目前,海运是全球贸易运输的主要途径,承载着全球八至九成的贸易运输量。中国更是有95%的进出口贸易货物需要海运销往海外,海运量占到了全球总量的三分之一,是国际航运业的“最大玩家”。对于绝大多数需求稳定、非紧急、成本敏感的货物,海运的性价比优势最为突出。

在可预见的未来内,海运凭借大宗运输的成本优势,很难被其他运输方式取代。港口、航运业有着相对稳定的市场需求,但需求仍会随着全球经济景气度和产业链全球化程度而出现波动。

二、企业概况

分析招商港口,绕不开的就是这家企业背后的大股东招商局集团。

招商局集团起源于晚清洋务运动。1872年,“轮船招商局”在洋务派李鸿章的推动下成立,这也是中国第一家股份制企业,发行了中国本土企业的首枚股票。招商局最早的业务就是航运,开辟了连通中外的船运航线。

1949年,新中国成立后,招商局集团成为中国在香港的全资央企。1979年,招商局时任领导袁庚向高层请示开发外向型经济开发区。经批准后,招商局在深圳蛇口半岛取得了开发主导权。作为“改革开放的试验田”,招商局集团在上世纪70年代末至90年代初的经营决策权限比其他国央企高很多,再加上领导袁庚比较大胆,招商局集团自然实现了快速发展。

几十年后的现在,招商局集团旗下已经有交通物流、综合金融、城市与园区开发、新兴产业四大业务板块,旗下上市公司众多,A股港股市场光是以“招商”开头的证券就有十余家。招商港口便是交通物流领域的一家上市公司,招商局在交通物流领域除了招商港口,还有招商轮船、招商公路等上市公司。

聚焦到招商局的港口业务,最早的时候,招商局下属的港口上市公司只有深赤湾,上市公司旗下资产主要是深圳赤湾港。20世纪末,招商局集团进行了资产重组,将蛇口集装箱码头、赤湾港等核心资产注入香港上市公司招商局国际。自此开始,招商局国际成为招商局集团整合港口业务的核心平台。内地上市公司深赤湾也就成为了港股上市公司招商局国际的子公司。

21世纪初,招商局国际通过参股和收购,完成了“沿海五大港口群”的布局。上港集团、宁波港、青岛港、天津港、漳州港、湛江港均在这一时期成为招商局港口业务的组成部分。直至现在,参股的上海港、宁波港都是给招商港口贡献投资收益的主力。深圳西部港区内部的运营也得到了整合,蛇口港、赤湾港、妈湾港之间的内部竞争得以减弱。

2012年之后,在“一带一路”倡议的指引下,招商局港口业务的国际化进程明显加速,海外项目一个接一个地落地,海外业务贡献的盈收入占比也开始提升。我们现在看到的招商港口海外项目,基本都是2012年之后获取的项目。

2018年,招商局集团再一次进行业务重组。这一次,招商局先是将港股上市公司招商局港口(招商局国际改名而来的公司)持有的深赤湾股权划转至招商局上级单位手中,深赤湾再向该上级单位发行新股,从上级单位手中“购买”招商局港口的股权。这么一通操作下来,港股招商局港口从深赤湾的母公司变成了子公司(爸爸变儿子),也实现了现在A股控股H股的股权架构。

紧接着,深赤湾也就有了改名换姓的正当理由,毕竟它现在不仅运营着深圳西部港区的赤湾港,而是通过子公司招商局港口掌握着招商局集团在全球的港口布局网络。2019年初,A股深赤湾A更名招商港口,B股深赤湾B更名为招港B。同时,股票代码也由“22”更改为“1872”,应该是遥相呼应着轮船招商局的成立年份。

顺带一提,招商局旗下的公司在股票代码上都很有纪念意义,有种情怀和历史的厚重感:

招商轮船、招商港口从事的都是“轮船招商局”的起家业务,股票代码都采用了“1872”,只是一个在深市一个在沪市。招商蛇口(以前叫做招商地产)也在重组过程中把股票代码从“24”改为“1979”,是蛇口工业区的起始年份,也是改革开放的起点。招商公路的股票代码是“1965”,这个代码的含义不太容易一眼猜出来,但其实这是招商交科院创立的年份,也有纪念意义。

讲完了历史的故事,接下来就是公司财务报表的分析了。