Meta分析(八)--WhatsApp的商业化为何那么难

本系列文章将分享对不同公司定性定量分析,希望各位雪友积极交流。以下言论仅个人分享,不构成投资建议。

接下来更新的是Meta的系列分析,本篇文章将会聚焦Meta的WhatsApp这款通讯软件的商业化问题,讨论一下为什么WhatsApp很难像微信一样发展朋友圈、支付、视频号等一系列的商业变现场景。

一、互联网通讯产品如何进行变现?

这里先不讨论传统通讯行业,只讨论互联网通讯产品。

1、互联网通讯定义

网络通信是指信息交换,即通过互联网发送和接收信息。它可以通过电子邮件、即时消息、社交网络和视频会议等多种方式进行。

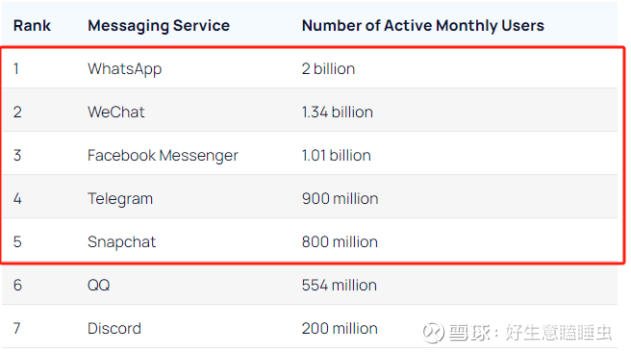

在这里讨论进入移动互联时代之后大受欢迎的通讯APP。在全球前5大通讯APP中,微信是商业化最成功的,而其他的通讯APP虽然有大量的用户但商业化进程却没什么进展。

(根据2025年最新的消息,WhatsApp的月活已经达到了30亿)

1、简单看一下全球前5大通讯APP商业化的方式及进程

1)Whatsapp

(1)2014年之前,Whatsapp采用订阅(收取年费)的形式产生收入(在用户使用一年的免费服务后,每年需要支付99美分),但此时Whatsapp完全处于入不敷出状态。

WhatsApp 2014 年上半年营收为1500 万美元,净亏损 2.325 亿美元。

(2)2014年被facebook收购之后,取消年费。

--现Whatsapp最大的盈利方式是向有营销需求的企业收取费用,让企业经营者可以利用WhatsApp与客户沟通。

--在印度、巴西和新加坡市场开通了Whatsapp pay,但是反响一般。

2)Wechat

本身使用微信免费,但是腾讯利用微信的流量优势从很多方面进行商业化;

(1)广告:在朋友圈、公众号、视频号、小程序等各种应用中插入广告;

(2)金融:微信支付涵盖线上线下两大场景;

(3)为其他业务导流:为自身或其投资的商业伙伴导流,涉及游戏、直播、视频、电商、本地生活等

3)Messenger

Messenger更多是作为facebook的附属功能存在。

在单个App中,Facebook允许广告商通过对话的方式向用户发送广告。

Messenger pay在美国地区还允许在好友之间转账,但不可用于商业用途。

4)Telegram

(1)高级会员订阅(更快下载、更大文件上限、定制化功能、专属贴纸表情)

(2)公开频道广告

(3)Telegram平台上的虚拟币

2024整体收入14亿美元,营收5.4亿美元(利润率38.6%)

5)Snapchat

主要是广告(91%),还有订阅服务。

2024年全年营收53.61亿美元,净利润-6.979亿美元。

2、为什么微信可以商业化如何成功?其他通讯软件可以通过学习微信而成功商业化吗?

微信商业化成功与微信的产品设计、发展历史背景(对应的用户人群和国情)、腾讯的商业思路息息相关,其他的通讯工具想要通过学习微信的功能就达到同样的商业化难度比较大。

1)广告变现

想要利用广告变现

需要创造一个或多个社交/内容场景(通讯过程中很难插入广告,想象一下在你和聊天对象之间突然插入广告,这是一间很违和严重影响用户体验的事情)

微信创造了朋友圈这一个社交场景+视频号、公众号、小程序等多个内容场景,可以在相对没那么影响用户体验的情况下插入广告,利用广告形式变现。

那Facebook 的WhatsApp 及Messenger 有办法学习微信在通讯工具中加入社交/内容场景来提供广告空间吗?

(1)Messenger

Messenger 起源于Facebook的一个功能,用户已经很习惯于依托Facebook上的关系来进行Messenger上面的聊天,想要完全调转过来,让Facebook成为Messenger上的一个功能之一,可能会让用户感到很不适应。

本身Facebook已经做得相当成功,Meta的主要收入来源也来自于Facebook,贸然更改应用的使用逻辑,风险太大。

(2)Whatsapp

更有讨论意义的应该是Whatsapp 能不能学习微信,新设立一个Whatsapp 圈这样一个社交场景,或者是添加一些内容场景呢?

i) 从产品设计、满足用户需求的角度来看,Whatsapp与微信有较大的不同。

Whatsapp从产品设计的初衷,实际上是用于取代短信功能的。相比起微信,Whatsapp是适合用来跟陌生人联系的,比如快递员、出租车司机、保险公司。

用户使用Whatsapp,实际上并不想让Whatsapp上带有太多的个人信息。换句话说你通过这个软件在互联网上传递的个人表征是有限的。这是导致它可以和手机号邮箱类似,被人分享出去之后风险更小的原因。

微信通讯录高度封闭,而且存在感非常强。微信的通讯录沉淀了中国人几乎全部的社交关系。相对于手机号来说,微信账号的独立性是最强的。这在一定程度上,导致了微信对用户的统治力远远超过其它IM产品。即使运营商自己做IM,也没有撼动微信的机会,因为摸不到通讯录,只能沦为流量的管道。

详细解释一下:Telegram,WhatsApp,微信 在聊天上的区别

我们用IM软件(包括短信)联系的人,可以分成几类:社交圈中的熟人,社交圈中不熟的人,陌生人。

Telegram(TG)是一个公共性比较强的产品,比如有频道(相当于微信公众号)和公共群组的功能,群组可以用链接邀请,群成员上限20万人。公共群甚至可以被搜索到(这一点像QQ群)。TG的云端信息(非端对端加密)可以在所有人设备上删除自己的消息,而且没有时间限制。作为联系人,我可以查看好友都在哪些共同的公共群里。

众所周知,Telegram的公共群话题众多,其中有些甚至不方便让别人知道。作为一个每天使用Telegram的用户,总得来说,我认为Telegram的主要场景是用来联系社交圈中的熟人。对于社交圈中不熟的人来说,TG的设计会产生一点尴尬。对于这些不熟的人,微信的尺度也许更合适一些。

相比之下,Whatsapp 的尺度更“严格”,它刻意把公共性设计得比较弱。

WhatsApp类似朋友圈的动态功能很少有人用,而且默认 1 天就删除了。因为这样的设计,社交圈中的熟人和不熟的人,都可以用WhatsApp进行联系,也不会产生隐私分享上的尴尬。

WA主要区别于TG、微信、Messenger的地方在于,WA是适合用来跟陌生人联系的,比如快递员、出租车司机、保险公司。

Whatsapp跟微信、TG、QQ,都不像,Whatsapp更像飞信和 imessage。如果说短信电话是一代,飞信、imessage是二代,Whatsapp是三代此类产品。它类比不到任何TG、QQ、微信。

因为TG、QQ、微信都带有社交属性,都带有大量个人信息。

所谓社交属性,就是要在一个互联网空间呈现出用户自己建立的一种个体表征。这种呈现是包括一系列信息的。比如你加了什么群,你给什么点了赞,你在公共空间进行了怎样的发言。

但是Whatsapp 的设计初衷并不包含这样的功能,WA 的主要功能就继承自电话短信。连消息是否接收,都是继承自短信时代的“回执报告“。

Whatsapp 虽然也提供了群组,可能泄露一定量信息,但是其对群组人数的严格限制,其实反映了在设计同样功能时,Whatsapp尽量回避信息扩散。

Whatsapp 的整个设计,就是当你用 Whatsapp 这些功能的时候,你无法让这个软件携带很多个人信息。换句话说你通过这个软件在互联网上传递的个人表征是有限的。这是导致它可以和手机号邮箱类似,被人分享出去之后风险更小的原因。

QQ TG 微信都带有太多个人信息了,尤其对于重度用户来说。比如我分享自己的微信名片出去,背后的信息包括朋友圈,游戏号,王者荣耀段位等等。Whatsapp 的通信录几乎从诞生到现在一直保持了最少个人信息,基本就是名号头像,没了。

对于社交圈中频繁联系的熟人,其实WA,微信 ,TG都可以胜任,这一点上区分不太大。主要看具体功能是否能够被充分满足,以及联系人双方的使用习惯。比如Telegram对中文的支持一直非常差,聊天记录无法正常搜索。

i)微信与Whatsapp面对的市场环境及管理层不同

A)微信朋友圈功能出来的时候,市场上还没有很统一的社交类产品(尤其是针对移动端),用户几乎没有得选择,微信可以很容易得从通信工具向社交平台进行平滑升级。

A)Whatsapp 在创立初衷只想做一个简单的通讯类APP,等到后期被Facebook 收购到可以真正考虑商业化,也是2016年之后的事了,此时在大多数国家,想要使用社交产品的用户可以选择比较成熟的Facebook 或 instagram这类产品,用户并没有多大动力进行转移。(扎克伯格对Whatsapp 社交化的动力也没有那么足,毕竟facebook和Instagram本身就是Meta旗下的产品)

先来讨论一下微信朋友圈的发展历史

(A)2011年1月21日,腾讯发布了一款实时通讯软件,名叫“微信”。当时微信只针对移动端,功能也相当简单,只支持通过QQ号来导入现有的联系人资料,同时提供即时通讯、分享照片和更换头像等功能。

一开始很多人并不看好这个项目,在微信上线的前两个月,每天的新增用户只有几千人。

(B)在下一个版本中,为了让用户在更多场景下使用语音功能,微信团队不断改进产品。最终,可以根据距离切换听筒模式和扬声器模式的2.0版本,让微信活了下来。

随着微信不断更新换代,它逐渐出现在更多人的手机里。微信2.5版本支持查看附近的人,使微信从熟人走向了陌生交友。微信3.0版本新增了“摇一摇”和“漂流瓶”功能,前者可以让用户寻找到同一时刻一起在摇晃手机的人,后者秉承了QQ邮箱漂流瓶的理念,为社交增加了未知的神秘感。

(C)2012年4月19日,朋友圈正式上线,标志着微信由通信工具向社交平台的平滑升级。用户可以把照片分享到朋友圈,让微信通讯录里的朋友看到并评论,同时,它还支持从第三方应用向微信通讯录里的朋友分享音乐、新闻、美食等。

用户使用之初,微信通讯录的中的联系人大多是现实生活中相识的人,所以相比较微博等社交软件,微信更像是一种“私域空间”。此外,由于和通讯录中用户的紧密联系,朋友圈的“人设”更加真实,用户们可以无所顾忌地在朋友圈分享日常。

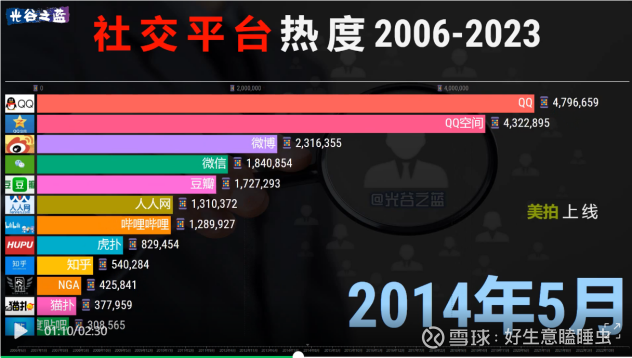

当时的中国社交平台背景是怎么样的呢?

除了QQ、微信,其他的社交平台更多是陌生人社交广场(如天涯、贴吧、博客、微博)。

针对熟人、实名制的社交平台实际上并没有什么选择。微信在当时的移动通讯大战中脱颖而出,当微信推出针对熟人社交的朋友圈时,用户几乎只有这一个社交平台可以选择,自然而然受到欢迎。(当然,微信当时的朋友圈也处于文字转移到图片这一历史时点,用户打开摄影功能就能拍摄照片,无需加文字就可以发朋友圈记录生活也是大大降低了用户的使用门槛,给用户更好得使用体验)。

中国版的facebook 人人网在PC时代转移到移动时代时没有及时对产品进行革新,最终被市场淘汰。

1)金融支付

从金融支付角度来看,对于Meta而言是非常希望Messenger或Whatsapp可以在支付领域分到一杯羹的,但从实际表现来看,Meta Pay一直做得不好?而反观微信支付,却在中国市场上做得很好,这又是什么原因呢?

想要支付被大部分接受且使用,主要就是看使用场景:

(1)线上支付:主要需要有线上支付的使用场景,最好是该场景只能用该社交平台上的支付方式,会大大促进用户的使用率。

(2)线下支付:要让大多数商家支持该支付方式,且用户使用感受要好。

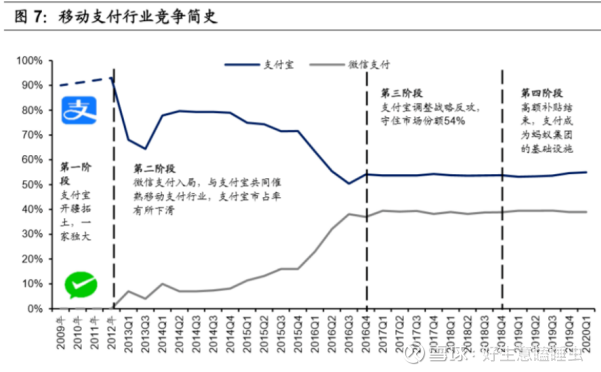

微信支付能在支付宝的竞争下后来居上,与中国的国情、微信的投资策略分不开。而这两点,Whatsapp和Messenger都很难复刻,所以Meta 支付想要做到微信支付的水平难度很高。

(1)微信支付如何成功大规模流行?Meta能复刻吗?

微信支付做起来,是靠的一套组合拳,包括:

A)P2P转账

B)发红包.

C)线上支付场景(滴滴打车、拼多多)

D)线下支付场景(各种小店大店扫码支付)

A)P2P转账

微信有天然的好友关系,有优势。Whatsapp与Messenger一样有优势。适用于朋友之间小额转账的情形。

B)发红包(中国国情+微信团队的天才想法)

2014年1月27日,微软利用2014年春节时段,推出微信红包功能,一推出就大受欢迎。

有一天,腾讯联合创始人Tony将一些微信团队成员拉进了一个微信群,希望能够趁着春节做一个红包产品。Tony提出依托微信群,做一个红包产品,将10块钱分为100份,每人领0.1元,红包领不完还可以转发到其他群继续领。Tony的这一提议让我联想起腾讯年初八“刷红包”的传统,每年发“开工利是”时,会在红包中随机放入不同金额的现金,这种不确定性让领红包的人充满期待,也引起了相互比较,产生话题性。我希望微信红包也能够让用户感到惊喜和好玩,在收到红包之后也能情不自禁地参与到发红包的行列中,让红包像击鼓传花一样传起来。于是,“拼手气红包”便这样诞生了。

起初,微信红包是一个H5产品,使用公众号向用户推送领取通知。为了让用户体验更好,张小龙提出把微信红包做成原生功能。他希望通知用户的行为不通过公众号推送这种比较重的模式,转而采用群内通知,并且提供快捷跳转入口,既不打扰用户,又不割裂产品体验。随着产品交互的调整和央视春晚“摇一摇”活动的进行,微信红包迅速向三四线城市下沉,用户活跃度显著提升。

就在这个春节假期,微信凭借一个叫做「红包」的功能,让超过3000万用户绑定了自己的银行卡。

一位当事人回忆说:“你可以理解为,微信只用了一个礼拜就把支付宝经营了十年的成绩做到了。”

“今天我们发现自己头顶上的天也变了,我们脚下的稳健土地也在变化。”就在2014年1月,马云在发给公司的一封全员信里,好像已经预示了这一场支付战争的到来。

Whatsapp和Messenger没有发红包类似的需求,即使有Gifts需求,也没有中国人民这么喜欢玩发红包游戏。

A)线上支付场景--滴滴打车、京东、美团、拼多多等(微信的投资战略+移动互联网应用崛起时期)

利用微信红包,腾讯让用户的账户上有了钱,但有钱了之后还需要有对应的支付场景,此时恰逢中国移动互联网应用大爆发时期,腾讯利用自己的流量优势,为众多战略合作伙伴提供流量入口(九宫格),涵盖了打车、电商、本地生活等多个场景,让用户慢慢习惯用微信进行支付。

下列以滴滴打车为例。

2013年4月入股滴滴的时候,腾讯并没有想过这次投资的战略价值会如此之大。但事实证明,这是腾讯历史上最成功的投资之一。“不但合作伙伴受益,还让自己在最核心的战场上获取份额。”一位滴滴早年的产品总监说。

彼时的微信支付比支付宝更需要这场战役。后者作为支付工具,在用户心智上早已深入人心,而微信还是个“能发红包的即时通讯工具”。从2014年伊始,腾讯率先洒下大量补贴,阿里迅速跟上,滴滴打车与快的打车的订单量也随之暴涨。据《中国企业家》的报道,当时滴滴的服务器挂机了,用户就会涌向快的,快的很快也因此而挂,用户则再次涌入滴滴,然后滴滴再挂。此时谁的服务器先稳定下来,用户就会沉淀。

“滴滴的订单一度占到整个微信支付总量的88%。”上述滴滴人士对《晚点 Latepost》说,“那时候微信支付的同学每个星期都在我们这儿办公,那几乎是它们(注:微信支付)的生命线。”所以当创始人程维连夜电话马化腾求援,马化腾在腾讯火速调集了一支精锐技术部队,一夜间准备了1000台服务器。

大战过后,仅仅1岁的微信支付以14亿元人民币的补贴为代价,将微信支付的用户数拉升至1亿。而在5个月前,成立4年的手机支付宝刚刚达到这个成绩。

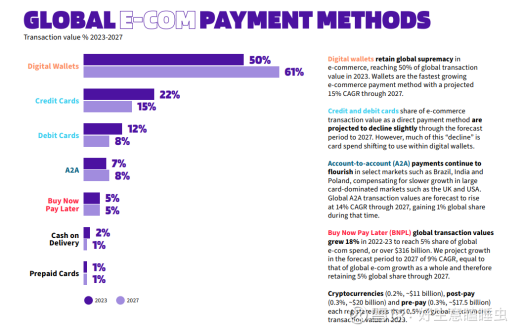

(A)Meta能否复刻微信,在Whatsapp/Messenger上创造支付场景?

理论上可行的,Meta也正在做此类的尝试,例如在Facebook/instagram上正在发展的电商业务,实际上就是很好的一个支付场景。但是与微信当时不同的时,海外国家很多都已经有很完善的线上支付体系,用户基于习惯及对安全的考虑,会更倾向于使用已经比较成熟的如Paypal等支付方式。

Meta在自身电商业务并没有很大发展的情况下不可能直接切断占主流如Paypal、Stripe、Shopify pay的支付方式,因为这意味着既要说服大多数商家使用自身的支付体系,又要让用户接受,很可能导致自身的电商业务被人抛弃。

况且要架构一个全世界各地都可以使用的支付体系的难度会比微信只针对中国一个中国市场的难度要大得多,Meta的支付需要面临外汇管制、退款及安全等一系列问题。

可能等到Meta 的电商业务足够强大了之后,Meta pay 才能成为用户使用较大的支付方式。

A)线下支付场景--各种小店大店扫码支付(中国国情+微信的高频打开率)

中国线下支付主要是通过二维码的形式,此形式要求用户打开摄像机在有互联网的情况下操作。此时利用微信高频的打开率,相比起独立的APP(如支付宝),微信支付更加方便,最终微信支付在线下支付场景超过支付宝,成为最主流的线下支付方式。

而欧美国家主要是通过NFC的方式进行线下小额支付,这意味着用户在绑定完之后,每次使用时只需要将手机靠近刷卡设备就行,用户并不需要每次使用都打开手机,并没有像二维码一样每次都要点开应用的操作。在美国,线下近场支付主要是Apply pay 及 Google Pay占据主导地位。

使用感受上来看NFC实际上更方便更安全,但是NFC对设备的要求会更高,二维码的发展会更符合中国的实际。

总结:

核心差异:WhatsApp 天生是“通信工具”,不是“社交平台”,缺乏微信那样的广告/内容入口和支付推广土壤。

外部条件:微信的崛起踩中移动社交与支付的历史窗口,中国市场支付体系仍在成型;而 WhatsApp 所处环境已有成熟支付/社交生态,转型难度更高。