“新型城镇化”的确可以拉动消费,但推进异常迟缓的原因在哪?

内容提要:

在通过降低储蓄利率刺激存款转换为消费未能成功之后,决策者又开始重启2014年准备推行的新型城镇化改革。通过新型城镇化吸纳农民工,通过户籍改革与公共服务扩容可显著释放农民工消费潜力。但因公共服务投入的财政压力巨大,推进缓慢,且需配套土地改革与财政转移支付体系重构,当前仍面临户籍壁垒与地方政府资金短缺的制约。

一、 “新型城镇化”改革,是提振中国消费的有效路径之一

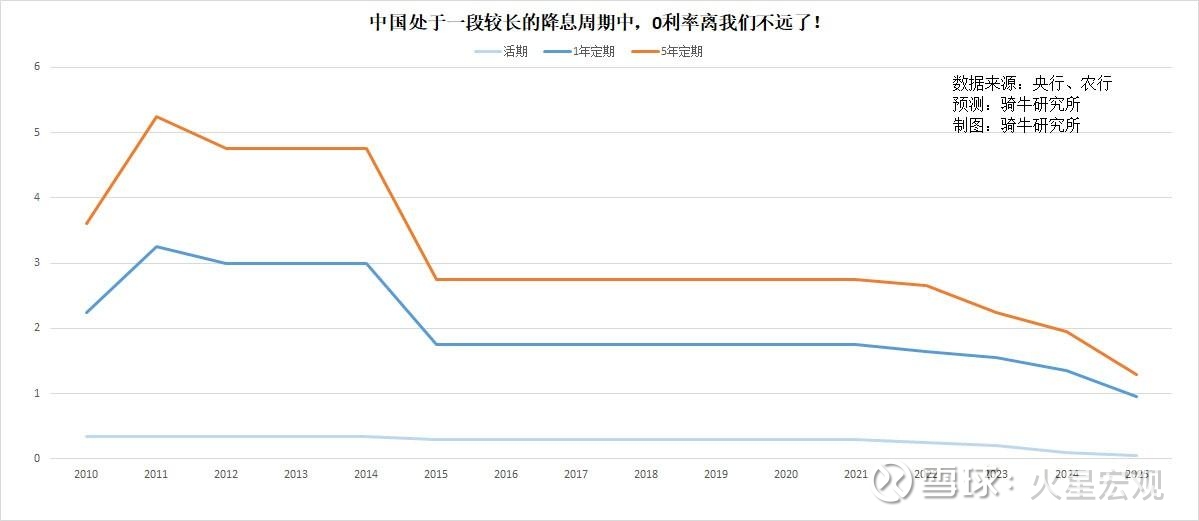

很多学者和媒体总说,刺激内需的最有效方法是减少中国人预防性储蓄的需求,提高存款利率,将一百多万家庭储蓄从银行逼出来用于消费。活期存款的利率已经从2010年的0.35%、2019年的0.3%,下降至2025年的0.05%,接近于零利率。1年期的存款利率也从2010年的3.25%、2019年的1.75%,下降至2025年的0.95%。但降低存款利率并未能降低储蓄率来刺激消费。相反,2025年6月的家庭存款已经达到163.1万亿元,同比增长10.8%,是上半年人均可支配收入增幅的2倍。与疫情前2019年6月对比,则增长了95%,接近翻倍。

暂且不谈为什么存款利率下调了接近一半,却无法将居民存款从银行逼到商城和超市。反正通过降低储蓄率来刺激消费,似乎此路不通。但不打紧,一些学者和决策者,还想到了停滞已久的新城镇化改革议程。

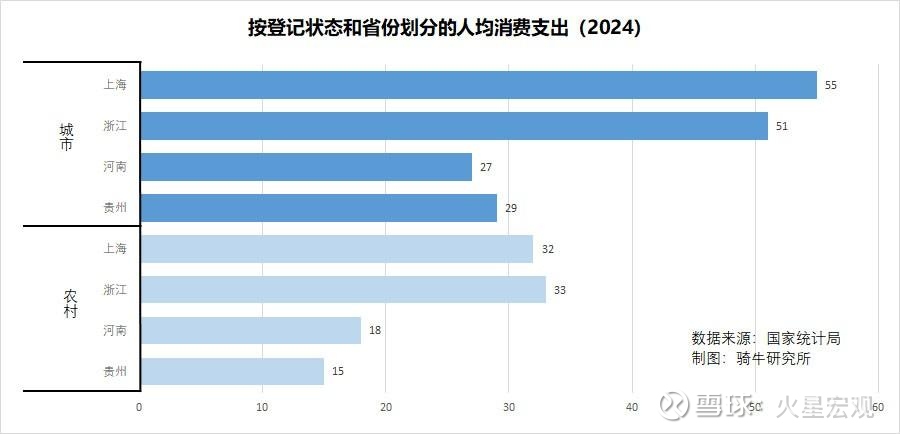

从数据来看,中国人口大致可分为三类,每类人口的消费量都低于其潜力,当然原因各不相同。

比如城市家庭收入更高,社会安全网更强大,但他们保持着高额储蓄——部分原因是拥有高昂的住房成本和子女抚养费用,当然,城市的收入差距也远大于农村。高收入者的庞大储蓄会抬高整体的储蓄率,相当于一个马云会令一万个穷人平均为百万富翁。

农民工在城市生活和工作,一方面他们无法充分获得城市安全网和公共服务,另一方面他们需要节省消费以养活农村的家庭,因此他们节省的储蓄几乎是城市家庭的两倍,以防范经济不确定性和春节回家时带回家里。

农村家庭虽然消费比城市小得多,但储蓄的收入比例也要小得多,因为他们的收入明显较低,这样低的收入以至于勉强维持基本生活之后,已经所剩无几,没有更多的钱用于储蓄。

除了这三类之外,各省的人均收入和消费的差异,在影响储蓄率方面发挥着重要作用。

二、“新型城镇化”是一项停滞了12年的改革计划,这期间的经济发展,已严重偏离了增加就业和个人收入的目标。

中国的自2014年就决定实施的新型城镇化规划,旨在通过放宽户籍限制、改革土地使用权、扩大社会保障和养老金制度等方式来推动城镇化进程。它主要针对较小的城市和技术工人,目标是到2020 年将1 亿移民安置在城市地区。然而,在稳定压倒一切的最近十来年里,该计划进展停滞不前,决策者也未能实现其雄心壮志。

在中国2013年三中全会议程中概述并跟踪的十个改革领域中,现在回过头来看,劳动改革倒退最多,土地改革几乎没有进展。与此同时,随着这段时间飙升的债务,全国各地持续增加的大手笔固定资产投资和对制造业的投资带来的制造业的快速发展,中国的流动人口持续增长,到2024年达到近3亿人,其中一半在经济发达的东部省份。

土地改革几乎没有进展比较好理解,劳动改革倒退,有何表现?在2019年上半年,中国新创造的就业岗位为737万人,实现GDP为45.1万亿元;到2025年, GDP达到66.05万亿元,比2019年增长了46.4%。但全国城镇新增就业只有695万人,比2019年下降了5.7%。经济增长不仅没有起到推动就业增长的作用,十几年来的工资增长,也明显落后于 GDP增长。比如2024年,城镇私营和非私营单位的平均工资增长,都不到GDP增幅的一半。

2024年,决策者重新捡起了停滞已久的新城镇化议程。并通过《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,进行了渐进式调整,放宽了小城市的定居限制,同时避免了任何实质性改革。

从经济理论和中国实际来看,从结构性上提高家庭消费的有意义的一揽子政策可能会集中在三项关键措施上:户籍自由化以消除就业歧视,扩大农民工获得城市公共服务的机会;土地改革以增加农村财富;以及增加社会福利方面的公共支出,特别是在农村地区和较贫穷的内陆省份。所有这些都必须协同运作,才能对家庭消费增长产生有意义的影响。这三项摊开说篇幅太长,三郎今天重点聊聊放开户籍制度的事情。

三、研究表明,城市新移民的人均消费量短期增长了30%,中期可再增长30%。

目前,全世界有户籍制度的国家有三个:中国、朝鲜、非洲的贝宁,其他国家和地区都普遍实行居住和迁徙自由。

拥护这一制度的人有千万种理由为这一阻碍中国经济和社会发展的制度辩护,但毫无疑问,户籍制度造成的中国的制度鸿沟,不仅减少了农民工的消费,也割裂了劳动力的自由流动,将全国统一的劳动力市场以行政区划割裂为几十个难以互通的小市场。

与户口身份相关的行政障碍和彻底限制,不仅使许多农民工无法在实际居住的城市获得基本服务,例如子女义务教育和医疗保健。即使是城市劳动者,一旦离开户籍所在地,也难以获得居住地的社保、医疗和教育服务。

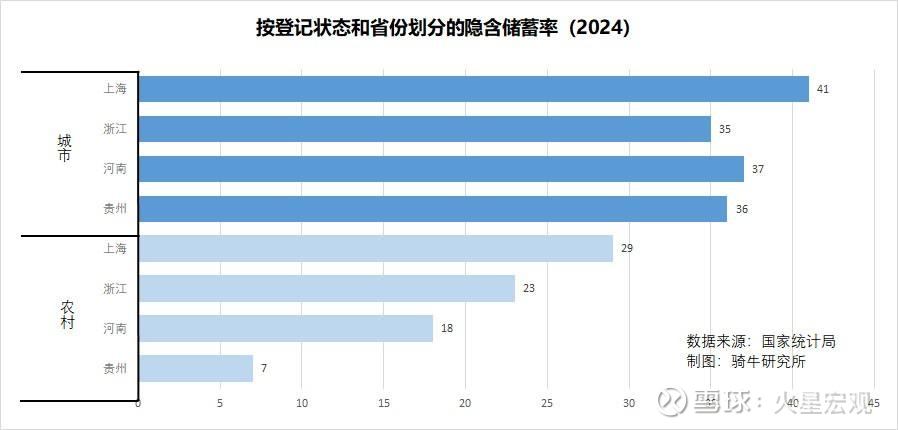

因此,研究表明,农民工在为住房、医疗保健和教育相关的不确定性做准备时,储蓄高达收入的70%,是城市居民储蓄率的两倍。

让所有居民都能充分获得这些基本的城市服务将显著促进消费,特别是在边际消费倾向较高的低收入家庭中。

2025年的一项研究发现,移居城市后,城市新移民的人均消费量增长了30%,当他们完全融入城市生活时,人均消费量还会再增加30%。根据国家统计局的数据,农民工月均收入为4961元人民币。如果我们假设放宽户籍制度将使中国3亿农民工的储蓄从收入的70%减少到仅34%,达到城镇居民隐含储蓄率的水平,这每年就可以额外增加6.4万亿元人民币的消费,相当于中国当前家庭消费的13%。

在过去的一年里,这种改革再次受到关注。国务院直属智库发展研究中心原副院长刘世锦等学者认为,为3亿农民成为城市的工人提供平等的基本公共服务是提振消费所需的关键改革。

四、“新型城镇化”改革的难点,是公共服务成本的巨大投入。

然而,向这一人群扩大公共服务的成本是一个关键障碍。《每日经济新闻》发表的一项早期研究估计,合肥市一个人的城市化成本为15.49万元人民币,安置2012年至2015年间估计的60万新移民,需要投资930亿元人民币。这还不包括无法获得基本服务的现有移民。

《中国经济时报》刊登的迟福林的一篇研究文章估计,城市安置每个农民工的成本为5万元至15.59万元人民币,这将使中国所有3亿农民工融入社会,总共需要15至46万亿元人民币。

陈道富、朱鸿鸣在“中国2013~2020年新型城镇化融资缺口测算”一文中估计,2013年至2020年新型城镇化融资需求总体约35万亿元人民币。

即使是按照每人15万亿元人民币的低端估计,新型城镇化也将构成巨大的财政挑战,相当于中国2023年GDP的12%,占中国经常性财政支出总额的43%(包括经常性支出的一般预算和用于基础设施和公用事业建设的政府基金预算)。新移民的平均年龄也在稳步提高,这意味着健康和养老金需求会快速增长。

在几年内逐步实施户籍改革将有所帮助,尤其是在新移民数量目前几乎没有增加的情况下。这种转变可能会在几年内逐步展开,要么逐步降低基于积分的居住要求,要么逐步取消与户口相关的基本公共服务限制,特别是在教育、医疗保健和社会保障方面。

雄心勃勃的户籍改革还需要对中国的财政转移支付体系进行深刻的转变,将财政转移支付与城市化率挂钩,以确保地方政府有资源支持新融入的城市居民。

但是,需要更好的分配机制和更强有力的财政转移支付,以确保为新的城市人口提供资源。重要的是,如果不对中国的财政体系进行根本性改变,结构性改革就不可能发生,新城镇化改革就无法推进,通过新城镇化来拉动消费也就是水中花、镜中月。

【作者:徐三郎】