科创板股权激励新规落地,政策松绑如何激活科技企业人才动能——康希诺

$康希诺(SH688185)$ $康希诺生物(06185)$ 康希诺的股权激励,昨晚落地,什么是第二类限制性股票?网页链接

第二类限制性股票:终于能跟研发节点走了。

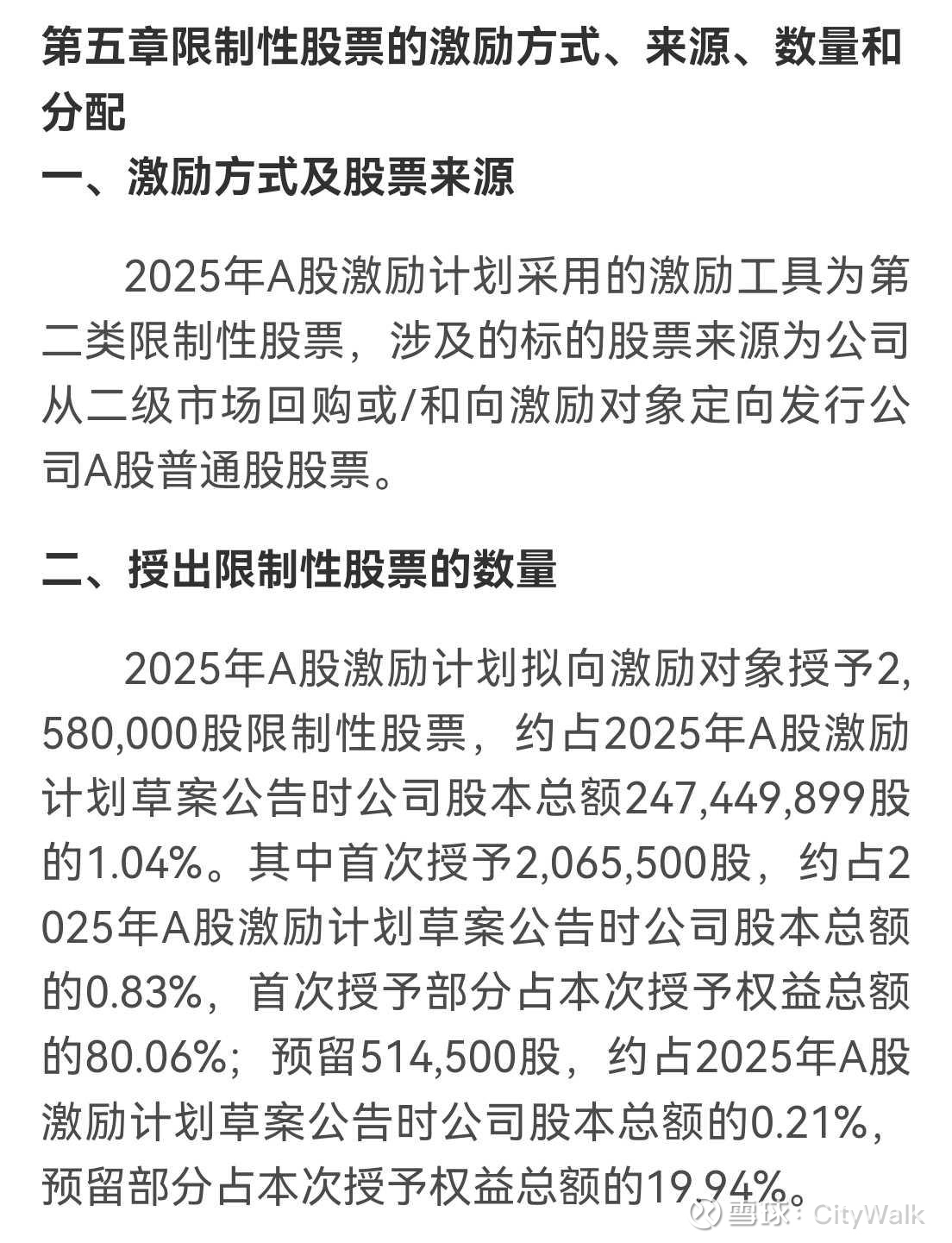

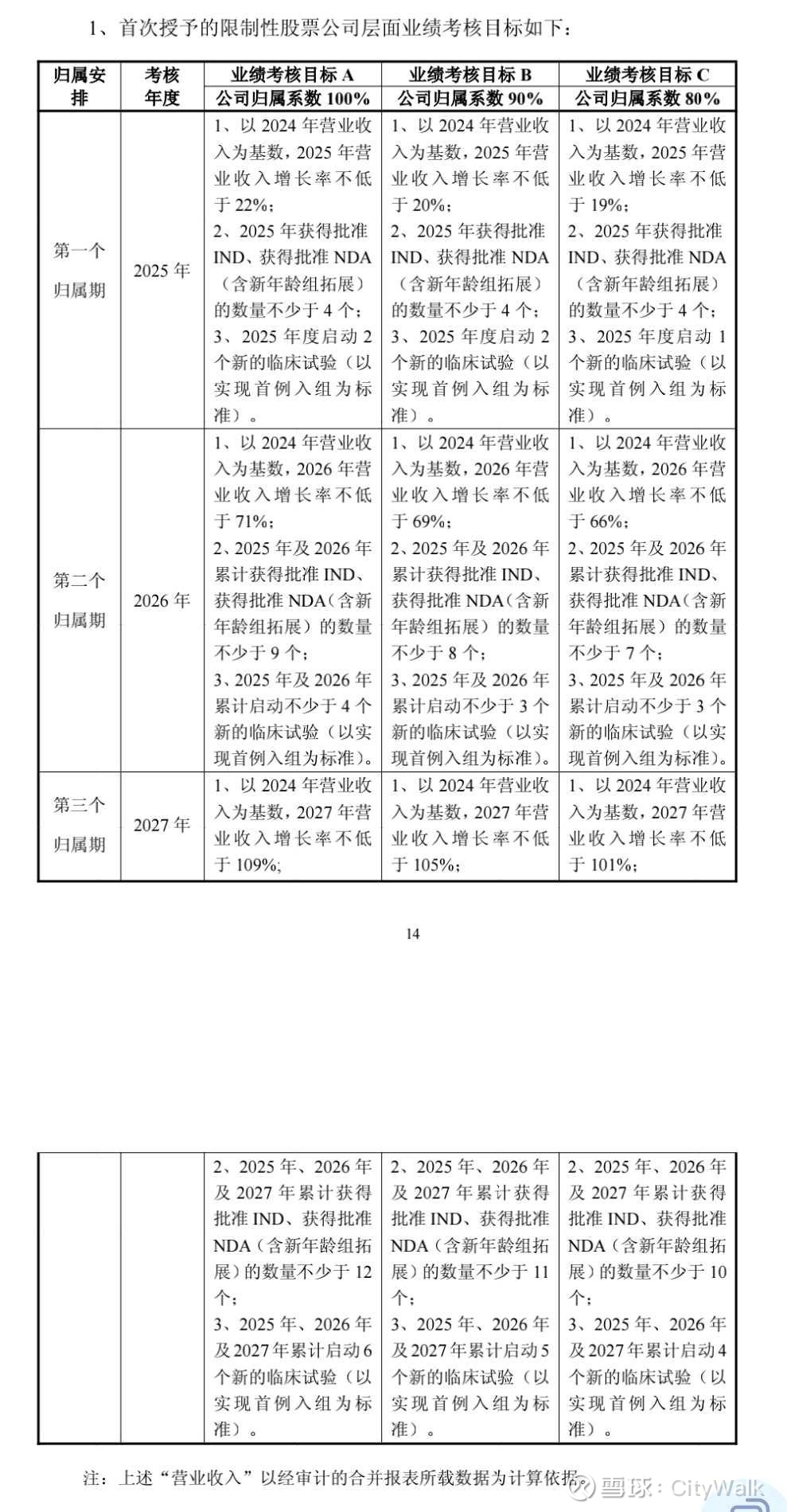

第二类限制性股票是科创板的 “特色工具”—— 员工不用先掏钱买,达标了就能拿,之前就很受欢迎。但旧规有个麻烦:归属期必须按 “12 个月 + 12 个月” 这种固定周期来,考核还得盯着营收、净利润。你想啊,芯片研发基本一开始就得两三年,新药临床更是没个准头,按固定时间考核,员工干得再好,没到点也拿不到好处,很容易被挖走。

新规一出来,这点就改了:现在能把 “拿股票的条件” 直接跟 “技术里程碑” 绑在一起。比如芯片公司可以说 “某型号芯片良率做到 95% 就解锁 20%”,生物医药公司能定 “新药进三期临床就给一部分”,连归属期都能调,最长能到 5 年,刚好匹配研发节奏。

我见过比较典型的是一家做 28nm 制程的科创公司,他们 9 月刚出的方案里,20% 的股份就绑定 “2026 年 6 月前量产”—— 要是按旧规,得等 2026 年底才能解锁,现在跟量产节点对齐,研发团队的积极性明显不一样,负责人跟我说 “以前总有人问‘干快干慢不都一样等’,现在大家盯着量产时间,主动加班盯良率”。

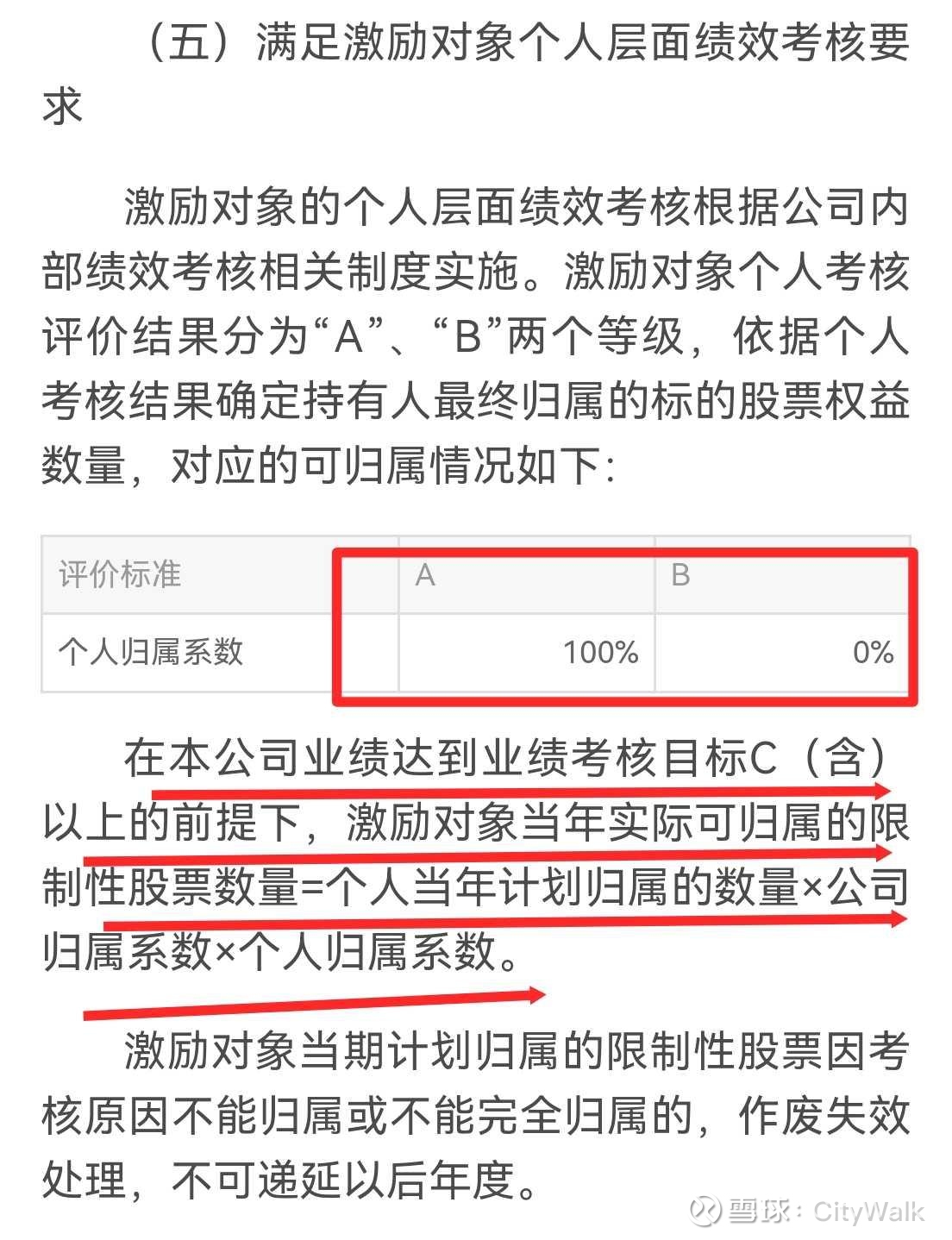

除了公司层面,康希诺生物股权激励对象,个人还要被考核,只有两档,要么0要么100,再看规则,员工想要拿到低价折价票,必须100%完成个人考核,所以,你不干活,你也拿不到好处。

Wind 数据我整理了一下,今年 Q3(新规刚落地):科创有 32 家公司发了激励计划,平均每家拿 1.8% 的股份出来,其中 62.5% 都用了 “技术里程碑考核”—— 要知道之前旧规时这比例才 15%;

创板也跟着动,28 家发计划的公司里,45% 加了研发指标,比如有家光伏企业直接把 “HJT 电池转换效率做到 27%” 写进条件里;

主板就冷清多了,只 19 家发计划,平均比例 1.2%,80% 还是老一套 “营收 + 净利润”,没一家用技术里程碑。

为啥差这么多?趁着这股热潮我跟我们董秘俱乐部一家主板制造业公司的财务总监聊过,他说:“不是不想用新技术指标,而是我们做传统制造的,核心就是降成本、扩规模,你让我们绑‘技术里程碑’,确实不搭边。” 反观科创,91% 都是硬科技企业,创板 78% 是战略新兴产业,他们的核心竞争力就是研发,新规刚好踩中了需求。

新规的核心是 “激励要帮公司干实事”。比如研发型公司就盯技术节点,制造型公司就看产能效率,跟自己的战略对齐,才是真的有用。对投资者来说,以后看激励计划,别只看表面数字,多想想 “这个指标能不能帮公司提升竞争力”,才不容易被误导。

说到底,好的股权激励不是 “发股票”,是让人才愿意跟着公司一起干,新规刚好给了科技企业这样一个工具 —— 这大概就是它最有价值的地方。