祖名的困境

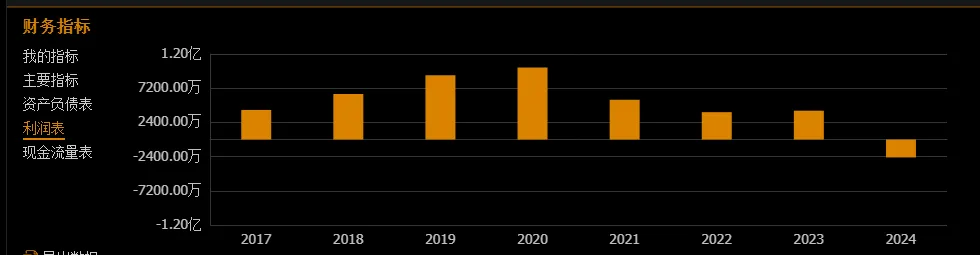

豆腐第一股,净利润年年下滑。14亿中国人认知无障碍的品种,被搞成这样,令人唏嘘。

做豆腐还能亏钱?这个结果,说破天也没人信。世界有三苦,撑船打铁卖豆腐。做这么苦的活,还要亏钱,天理何在?按劳分配,只是说说而已?

现实和理想,是有差距的。

老实说,做豆腐能上市,是个意外。豆腐是有严格销售半径的产品,行业门槛并不高,一个区域有1-2家供应商足矣。出去很难,进来更难。祖名能上市,有2个原因,一是立足长三角,经济发达,净流入人口逐年增加,收入毛利双增。第二个原因,是搭上大润发的大船。早年,祖名的收入,有近10%是在大润发完成的。现成的渠道,轻松的购物环境,收入加速扩张。

如今,这些优势全没了。浙江净流入人口逐年下滑,大润发年年闭店,连老板都换了。雪上加霜的是通缩。他的衰败,情理之中。

评价一个企业是否优秀,在于是否可以应对变化莫测的市场。根据市场变化,不断调整打法,是一家百年企业最基本的素质。很明显,祖名不优秀,摆在老蔡面前的,是三大困境。之前写过$天润面前的三座大山,算是一个系列吧。

第一,渠道之困。成也萧何,败也萧何。商超时代一去不复返,豆腐的主战场,回到菜场。为了破局,祖名搞了小配送模式,一个司机管一片区域。既是销售,也是配送员。优势是提升送货效率,缺点是市场开拓能力不足。天天开车,哪有时间开发新市场?术业有专攻,指望司机给你卖货,还不如让司机开直播。被动式销售,稳江山可以,打江山不行。

如今,叮咚,美团优选,淘菜菜等互联网社区团购模式,甚至像小象超市前置仓模式日益发达。本质上,分流的是菜场的流量,对祖名来说,是竞争。比烧钱,把祖名卖了也PK不过。是举手投降,还是边走边看?我的观点,躺平是最好的选择。做产品的,应该跟人走,而不是跟渠道走。你的用户在哪里,你就应该让他看到你,而不是排斥渠道,化友为敌。做渠道的,若不是万不得已,谁会自己做产品?现在叮咚,小象都有了自己的豆腐品牌,为什么?还不是因为你祖名不够优秀?至今,渠道做自有产品成功的案例,只有山姆。前几年风光无限的网易严选,现在还有人买吗?类似东方甄选这种,迟早出问题。搞渠道的去搞产品,本身就不专业,只要一个产品出问题,整条信誉链全部崩塌。不管这些渠道是试错,还是为了赚钱,你应该0利润follow,因为等他们人设崩塌的那一天,就是你祖名崛起的时候。

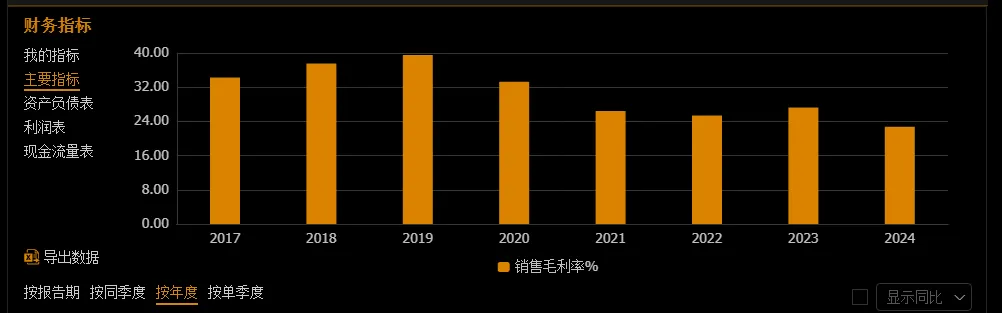

第二,毛利之困。以下是近几年毛利率水平,逐年下滑。

公司为了提升毛利,想了2个办法。一是出新品,二是搞零食。

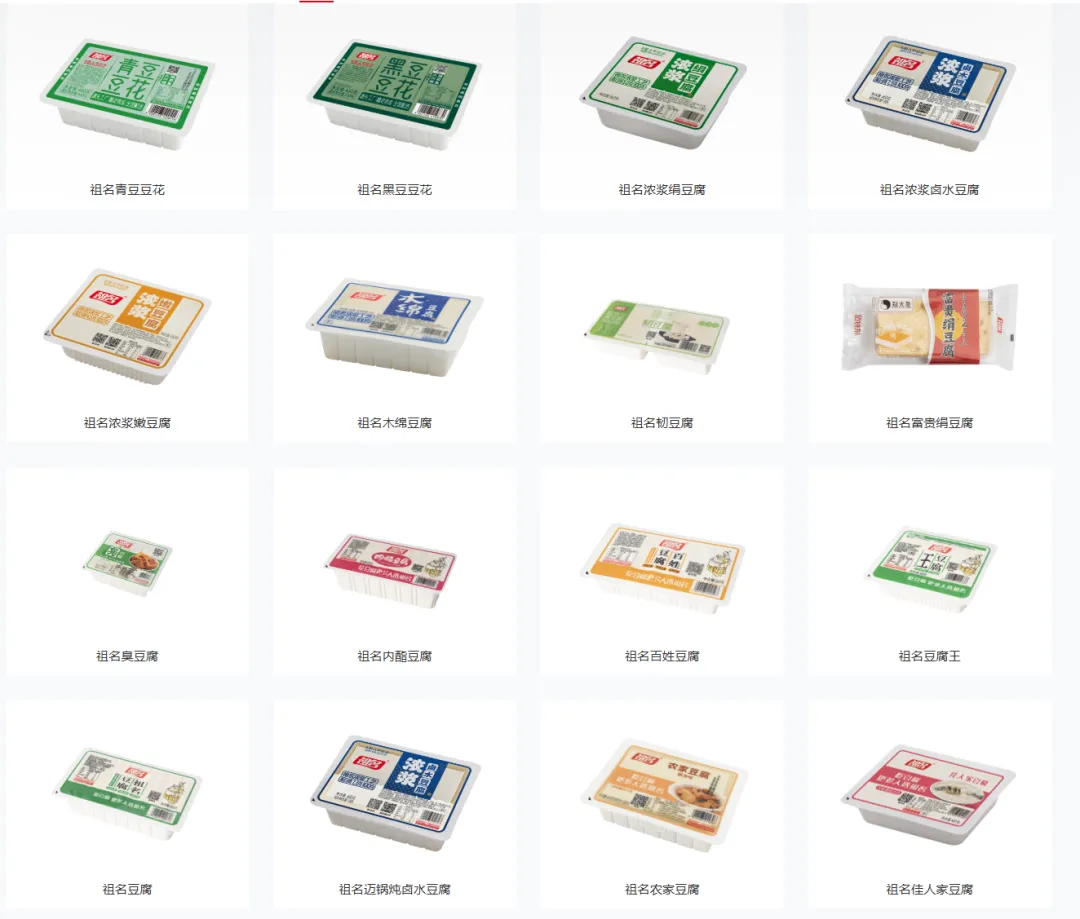

look,一个豆腐而已,搞出16个花样。我都吃过,吃不出区别。年纪大的人买菜,估计连字都认不全。你是要干嘛?玩连连看吗?

科普一下,豆腐根据凝聚剂不同,大体分3类。

一类是北豆腐,也叫老豆腐,用卤水凝固,譬如氯化镁。

一类是南豆腐,也叫嫩豆腐,用石膏凝固,譬如硫酸钙。

还有一类是内酯豆腐,用葡萄酸内酯凝固,比嫩豆腐更嫩。

就这三种,搞出16个花样,目的是为了提升毛利。消费品都这样,要么换名字,要么换包装。但是你的目标人群是买菜的大爷大妈,他们收入增加了吗?需要你来给他们升级豆腐消费吗?

搞零食,不是不行,竞争对手太强大了。比销售费用,三只松鼠/良品等,哪家不比你多?比产品,你比恰恰瓜子打磨的更好吗?在鸣鸣很忙/好想来面前,洽洽产品做的再好,也敌不过人家用白牌,劣币驱除良币。一致魔芋,算是魔芋的祖宗了吧?他们家的摩乐哥能和卫龙/盐津铺子比吗?搞不过,是正常的。靠品类提升毛利,要立足自己的优势,而不是别人的优势。

有点看头的,是豆浆。我不看好养自己品牌,但是对这款产品,有点期待。

从九阳说起,一个搞豆浆机的品牌,2年时间,豆浆粉销量大幅上升,带动半死不活的维维,焕发新生。搞豆浆机的,卖豆浆粉火了,不奇怪吗?是怎么轮到的?如果你对食品饮料行业了解,这种特别的现象往往表明,一个新的品类要崛起,就跟我2年前看魔芋一样。

豆浆的火爆,有3个原因:

一是消费降级,豆浆比牛奶便宜,蛋白质含量更高;

二是剩女越来越多,老衰加快,需要喝豆浆

三是美容,豆浆对女人来说,是最便宜的美容产品。

关于豆浆与牛奶,有很多相似的地方。牛奶行业能出蒙牛伊利,理论上豆浆也可以。请注意,我说的是豆浆,不是豆腐。你可以随便找一家便利店看看,牛奶到处有,但是豆浆呢?why not呢?

这是一个黄金赛道,祖名站在风口,能不能起飞,要看小蔡的水平。但如果还是拿菜场那一套打法,必败无疑。老实说,在菜场卖豆浆这个事情,我是理解不了的。怎么会有人把豆浆放到菜场去卖?怎么会有人去菜场买豆浆?这不是对消费品缺乏认知,而是无知。

第三,收入之困。

产品毛利提升乏力,老蔡不得不去抢别家市场。收南京果果,扩建扬州祖名,搞祖名金大豆等等,花了很多钱,建了很多厂房,收入提升乏力。要说豆腐行业,有没有产能过剩?只要还有农民自己做豆腐,行业不会过剩。新增的产能,是有价值的,但是新增的收入呢?15亿固定资产,16亿收入。投入产出比,令人汗颜。同行业并购,实现收入扩张,不是不行,是很不行。从我的观察来看,豆腐行业的并购并没有规模效应,也没有品牌价值提升。收入的增长,需要另避蹊径。老蔡理解不了,小蔡不可能不理解。

困境说清楚了,路径也说清楚了。看官们自己评判吧。