$湘潭电化(SZ002125)$ $红星发展(SH600367)$ $南方锰业(01091)$ 转发一篇文章

河北大学&香港城大ACS Energy Lett.:可充锰基电池研究进展与未来展望

【综述背景】

可充性锰基电池(RMBs)以金属锰作为负极,其显著优势:固有的操作安全性、优良的性价比(2 USD kg−1)、超高的体积能量密度(7258.5 mA h cm−3)以及巨大的理论容量(976 mA h g−1,两电子转移),使其成为电化学储能系统中一种潜在的候选产品。加之其地壳丰度(1000 ppm)和环境友好性,具有很高的研究价值。该体系因其高放电平台(−1.19 V vs SHE)和延长电化学稳定窗口(在Mn//MnO2电池中约2.42V),使其作为大规模商业化以取代锂离子电池而占据重要地位。然而RMBs仍面临严峻挑战:电沉积锰金属过程中产生的严重副反应(HER)、缺乏高比容量正极材料以及电解液与电极界面不相容等问题进一步制约其发展。尽管相关研究得以开展,但缺少对这些研究成果的综合论述。

【综述内容】

近日,河北大学沈照熙博士、张宁教授联合香港城市大学洪果教授、刘煜博士在ACS Energy Letters期刊上发表了题为“Advance and Future Perspective for Rechargeable Manganese-Based Batteries”的综述。该综述分析了目前RMBs的研究进展,并详细阐述三个关键方面来建立逻辑框架:(1)RMBs的工作机制,其通常采用锰金属/锰基化合物作为电极,并于含Mn2+电解液配合使用;(2)追溯其在过去五年中从概念原型到技术成熟的历史轨迹;(3)强调电极创新、界面工程以及机制研究等战略研究方向,以解决包括Mn枝晶生长、HER以及正极溶解等挑战。同时,综述也批判性提出应用先进的表征技术涵盖物理微观结构分析、化学成分测绘以及电化学性能分析等,对于理解其机制至关重要。此外,该综述总结技术突破,并提出通过多尺度材料设计、界面稳定方案以及基于原位表征优化策略来提升性能的多维度路线图。该综述从RMBs的发展历史和研究进展、材料设计、电解液优化到辅助材料设计,全面探讨了材料选择标准、合成技术、优缺点以及优化途径,并指出RMBs未来发展方向,深化了基础理论知识认知,对推动高性能、可持续且可应用的储能技术的发展具有重要意义。

【图文导读】

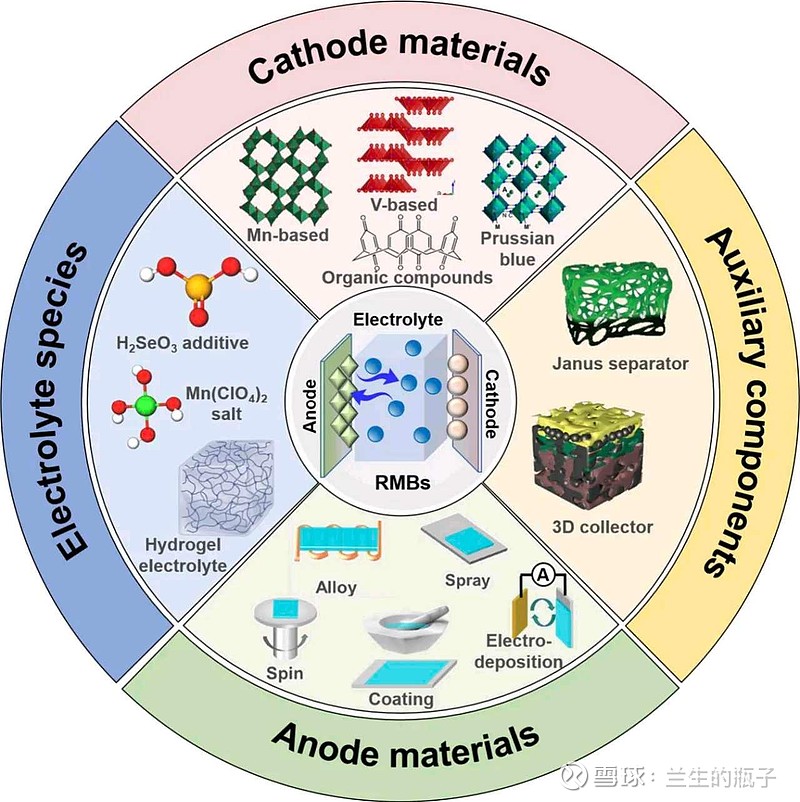

图1. RMBs示意图和关键组成部分。

图1“中心-外环”布局清晰呈现RMBs的整体框架与核心组成。“中心”为RMBs的工作原理示意图,表示电池内部能量储存与转换的过程。“外环”则划分并标注了RMBs的关键部分以及辅助材料设计:正极材料涵盖锰氧化物、钒氧化物、普鲁士蓝类似物以及有机化合物等类别;电解质部分列出关键组成,包括H2SeO3添加剂、Mn(Cl4)2、凝胶电解质等,体现电解质设计的核心要素;负极材料聚焦锰金属及相关改性材料合成制备,突出其核心地位;辅助材料设计包括Janus隔膜、3D集流体等,展示支撑电池稳定运行的关键辅助结构。

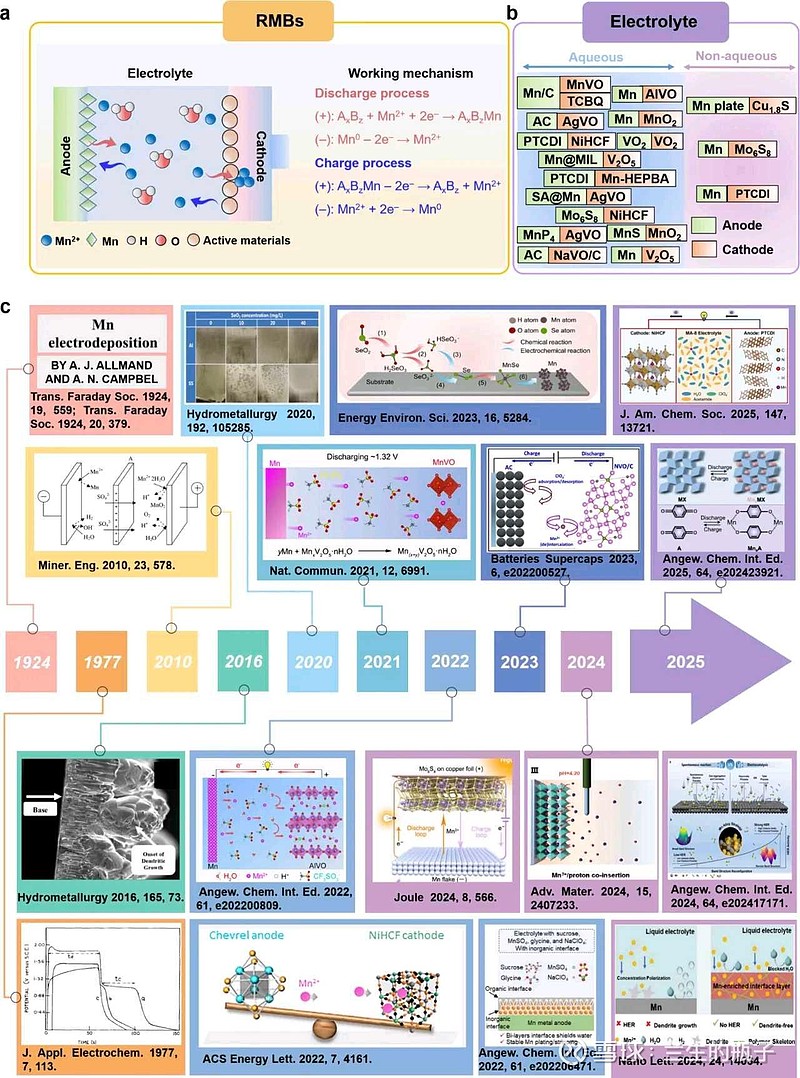

图2. RMBs的工作机制、正极-负极体系、锰电沉积技术历史(1924-2020)及研究进展(2020-2025)。

图2总结了RMBs的工作机制、电沉积制备锰负极技术以及研究进展,形成“原理-实践-背景”的整体描述。图2a为工作机制示意图,详细展示RMBs的能量循环:以金属Mn或Mn基化合物为电极,Mn2+为电解液中的电荷载体,参与氧化还原反应。图2b汇总了已报道的水系与非水系RMBs中的组合,为研究者选择电极搭配提供全面参考。图2c为发展历史时间线,分两段呈现:1924-2020年聚焦了Mn金属电沉积技术的改进;2020-2025年呈现了RMBs研究突破。

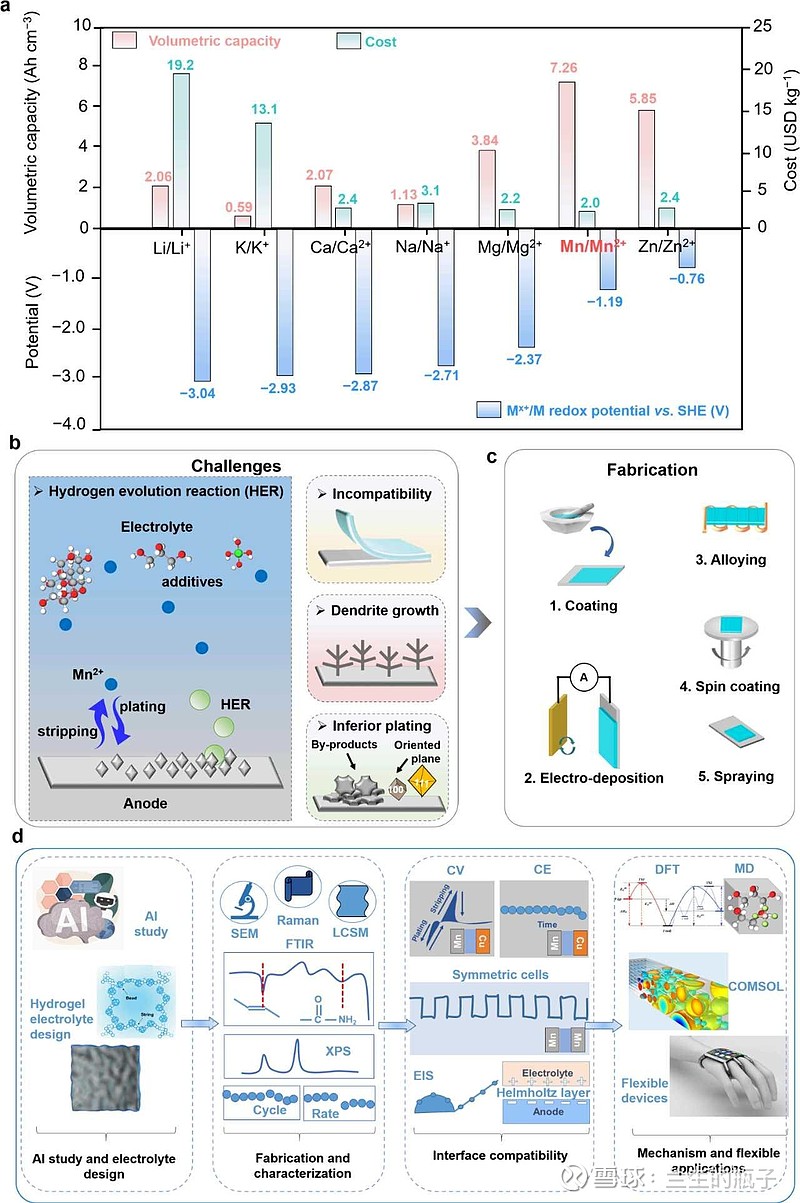

图3. 金属负极参数对比、锰负极面临挑战、制备方法及研究方向。

图3围绕RMBs核心负极材料(Mn)展开,构建了“优势-问题-方案-方向”的研究轨迹。图3a为金属负极参数对比,横向对比七种多价金属的体积容量、成本、氧化还原电位:金属Mn综合性价比凸显,明确其作为负极的核心优势。图3b为Mn负极挑战示意图,直观列出五大缺点:析氢反应、界面不相容、枝晶生长、副产物以及晶体取向异常。图3c为Mn负极制备方法,介绍涂层、电沉积、合金化、旋涂、喷涂五种技术。图3d为Mn电池负极的研究方向,提出AI辅助电解液设计、制备与表征结合、界面兼容性评估、机制与柔性应用四大重点。

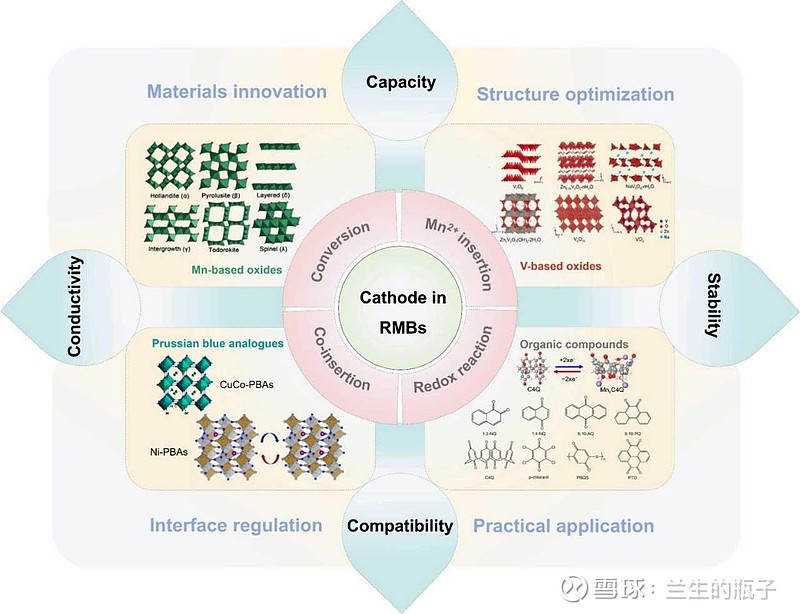

图4. RMBs中正极的种类、Mn2+在正极的充电机制及正极的研究方向。

图4中间部分展示Mn2+在正极的存储机制,包括嵌入反应、共嵌入反应、转化反应及氧化还原反应,解释不同机制下Mn2+的传输与存储方式。明确了正极材料种类:锰氧化物(如MnO2),钒氧化物(如V2O5),普鲁士蓝类似物(如CuCo-PBAs),羰基有机化合物。最后明确分析了RMBs中正极的主要研究方向:材料创新,结构优化,界面调控及实际应用。

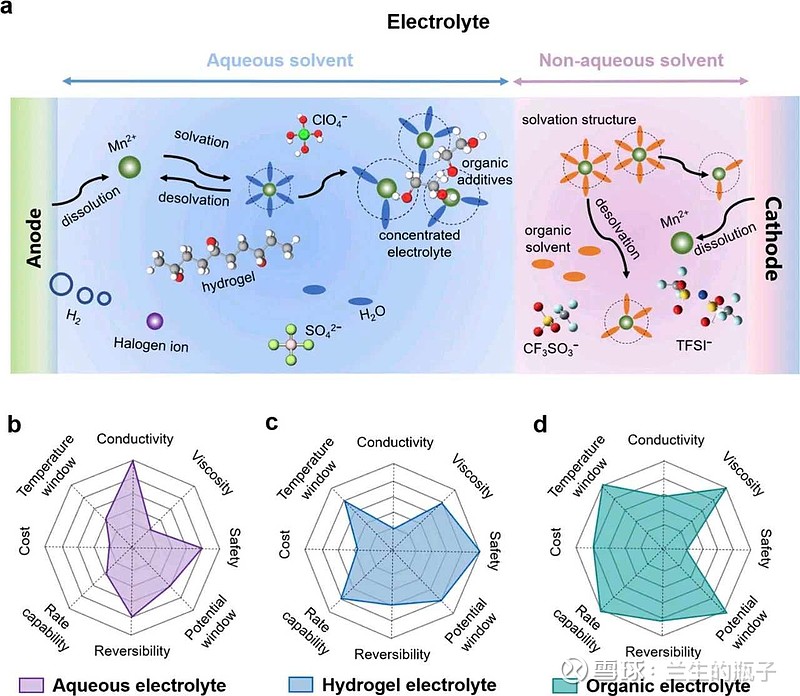

图5. 电解质组成以及不同类型电解质对比图。

图5a为电解质核心组成,拆解三大要素:Mn基盐;添加剂;溶剂分水系与非水系。每种成分均说明作用与特点,为电解质设计提供组成层面参考。图5b-d为三类电解质性能对比:图5b的水系电解质电导率、成本低、安全,但电压窗口窄、HER严重;图5c的水凝胶电解质结合固体安全性与液体高导电,适合柔性设备,却在高电流下离子传输慢;图5d的有机电解质电压窗口宽、抑制HER与Mn腐蚀,却存在粘度高、电导率低、成本高的问题。

【总结与展望】

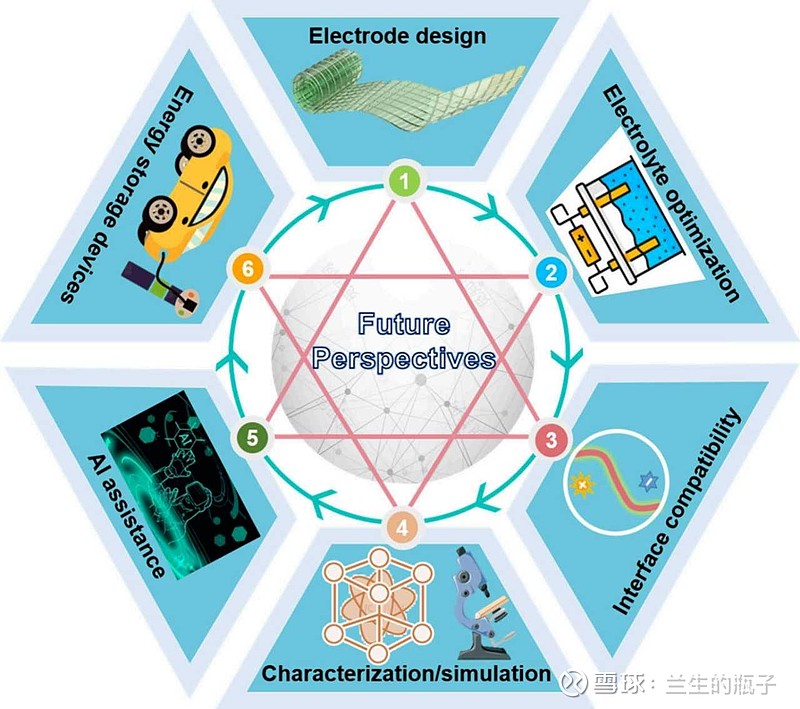

图6. RMBs未来研究方向。

该综述系统梳理了RMBs的研究进展,从发展历史、正负极材料选择及性能比较、电解质类型及理化性质对比、辅助材料设计等多个维度出发,提出了具有前瞻性优化策略。此外,还特别指出RMBs仍存在关键瓶颈:正极容量与导电性不足、Mn2+存储机制不明,电解质与电极界面兼容性待提升,且实验室成果向规模化成产转化难。未来需聚焦多尺度材料设计、电解质及界面兼容性优化、表征与模拟多元化、AI辅助研发及极端条件适配,突破技术瓶颈,推动RMBs从基础研究走向商业化应用,为储能领域提供低成本、高安全的新选择。

【文献信息】

Zhaoxi Shen*, Yuechong Zhu, Min Zhang, Tong Zhang, Zicheng Zhai, Yu Liu*, Liang Wang, Yuanyuan Wang, Linsen Li, Guo Hong*, Ning Zhang*. Advance and Future Perspective for Rechargeable Manganese-Based Batteries. ACS Energy Letters, 2025, 10, 4491-4510.

网页链接