香港明天会更好,经济日报集团的价值之花终将绽放

香港经济日报集团,一家名字让人昏昏欲睡的企业,从事的业务也是让人昏昏欲睡(小时候看报纸会睡着),股价长期让人昏昏欲睡的纹丝不动。关注到经济日报集团,是因为他的大股东之一是David Michael Webb,占股10.24%,对应市值3666港币。此人在香港股民圈家喻户晓,引用维基百科对他的评价: “杰出的证券分析师,著名的维权投资者,素有香港小股东白衣骑士之称,以一人之力挑战香港上市公司各式各样的企业管治弊端。”这个英国裔香港投资人毕业于牛津大学数学系,1991年移居香港后投身金融业。他以 “股坛长毛” 之名成为中小股东权益的标杆性捍卫者,其事迹包括:

1. 创办监督平台:1998年自费创立非营利网站 Webb-site.com,整合香港上市公司股权结构、董事关联交易及监管漏洞数据,为散户提供透明信息武器,对抗大股东操纵。

2. 揭露“迷网”丑闻:2017年发布 《50只不能买的港股》 报告,曝光50家上市公司通过交叉持股、关联交易编织的利益网络,引发30余只股票单日暴跌90%,迫使香港证监会启动史上最大规模调查;2018年再发“迷网26”直指华融系等财团。

3. 推动公司治理改革:2003–2008年任港交所独立董事期间,促成《公司条例》修订,要求股东大会按持股数而非股东人数表决,削弱家族财团控制力;常年以股东身份质询管理层,推动小股东集体诉讼权实践。

4. 临终公益行动:2020年确诊晚期前列腺癌后仍坚持运营网站,2025年宣布关闭平台但将全部数据库及采集软件开源至GitHub,采用知识共享协议(CC协议)供公众无偿使用,确保市场透明度遗产延续。

5. 投资哲学与社会批判:坚持价值投资(年化回报率20%),拒绝杠杆与大市值股票;批判香港强积金制度剥削民众、呼吁取消股票印花税,并因公开富豪身份证号抗议政府信息封锁遭隐私诉讼。

“我不代表任何机构,也没有利益冲突。我的唯一动机,是希望香港成为一个更公平透明的市场。”最新消息称,Webb先生癌症已扩散至骨骼,存活时间以月计了,已在安排后事。挺可惜的,希望这样的好人能健康长寿,长命百岁吧。

说了这么多,想表达的是:香港经济日报集团是一支有重要人物背书的、品质优良的、低估烟蒂股,以下是其投资价值分析。

一、坐拥大量香港房产,清算价值超过股票市值3倍

香港经济日报集团核心业务为出版香港经济日报。该报于一九八八年创立,是香港具领导地位的财经报章。除经营报章及其数码业务外,也经营招聘广告及优质生活平台业务,以及财联通讯社、资讯及软件业务——经济通一家具领导地位的财联通讯社,为香港及大中中华专业市场提供资讯及服务。这家老牌报业公司正在经历转型阵痛,传统的媒体分布(报纸杂志出版)的业务年年亏损,新的资讯及软件业务能贡献正盈利,但是不能覆盖传统纸媒的亏损,目前市值3.58亿(2025.8.1)。好在公司早年购置了不少地产,也攒了不少现金,家底相对比较足。

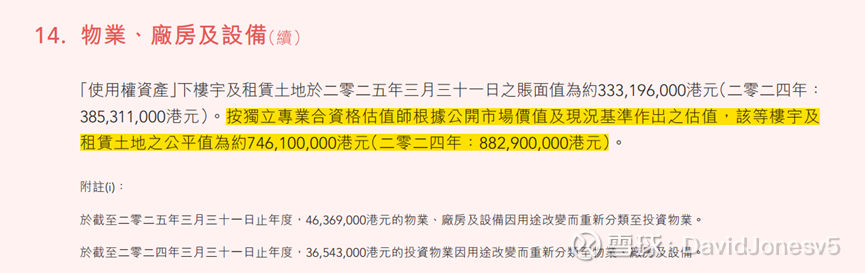

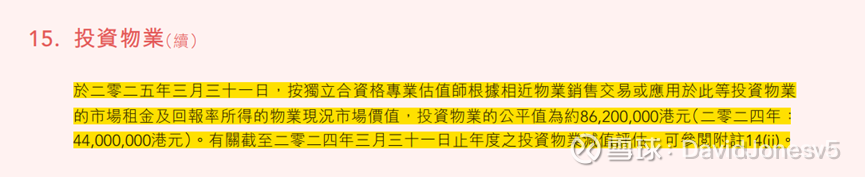

根据2024-2015年报的资产负债表,其总资产10.68亿港元。流动资产6.23亿,其中现金+存款4.59亿港元,应收账款1.67亿,存货0.16亿,其他0.26亿;非流动资产4.45亿,其中物业、厂房及设备3.78亿,投资物业0.61亿,其他0.05亿。资产端很清晰,现金(占比约45%)、应收(占比约15%)和固定资产(占比约37%)三项占了大头。

其中,物业、厂房及设备和投资物业的资产价值远高于按成本列账的价值,根据财务报表附注信息,这部分资产的公开市场价值合计达到了8.28亿港元!已经达到了市值2倍多。

大略计算下清算价值,资产端,现金和存款、物业厂房及设备、投资物业三项资产清算价值共计14.51亿,其他资产的不计价值。负债端,共计2.38亿,都是无息负债。两者相减后清算价值约12亿,已经是当前市值3倍多,可以说是地地道道的低估值烟蒂股。

二、近2年出现主营亏损,但已经出现好转迹象;

回顾公司近5年经营状况,2021~2023年能维持3000万港元的左右盈利,但2024和2025两个会计年度主营业务开始出现5000万左右亏损,2024年靠变卖房产获得1.2亿的收入得以维持正净利润。亏损原因主要有三点:

一是,将旗下免费中文报章及杂志完全融入到生活及财经数码平台后,停止出版印刷版本,导致部份广告收入下跌。

二是,受到房地产及消费市场低迷的影响,广告客戶企业大会广告开支持审慎态度,本地广告市场持续疲弱。

三是,证券经济行业竞争激烈,加上股票市场波动及经济状况不明朗,本港中小型证券经纪公司的结业及合并超持续,导致来自财经通讯社、资讯及软件业务的服务收入与上一财政年度相比下跌。

总之,传统纸媒转型期、经济下行以及证券行业不景气综合作用下导致了亏损。好在这两年的银行净利息收入一千多万,一定程度上弥补了亏损。

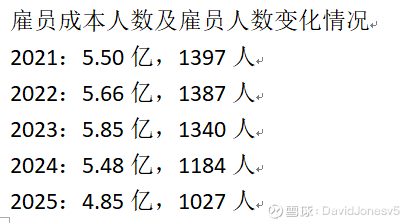

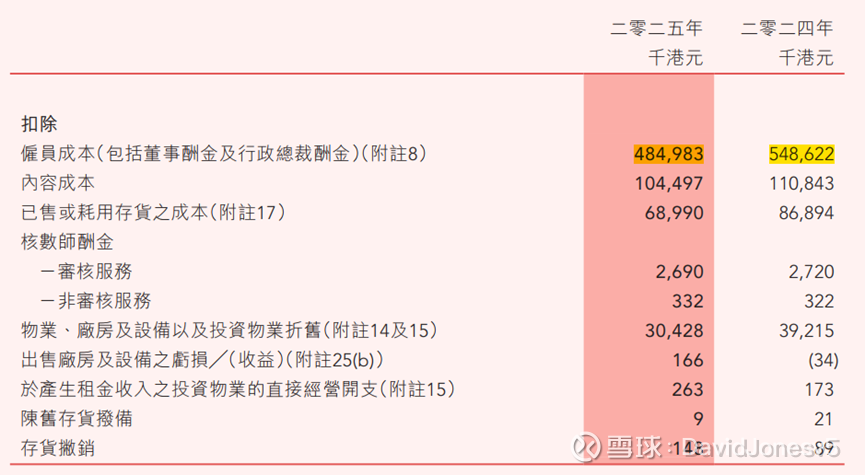

公司最大的成本开支是雇员成本,2025年占到了4.85亿港元(工资奖金为4.63亿),这一项就占了收入60%以上。目前雇员人数1027人,人均47万,员工工资还是挺高的。公司雇员人数相比2024年的1184人已经削减了10%以上了,说明公司管理层在一定程度上推进人员优化,随着传统业务纸质出版的出清,人员成本压力大概率会有所缓解。

三、管理层和大股东品行可靠,大概率不存在财务造假;

烟蒂股投资最大的风险在于管理层。若管理层靠不住,比如财务造假、侵吞公司财产,那么所有的定量计算将不再有意义。

公司主席兼行政总裁冯绍波,也是公司第三大股东,占比12.59%。他是香港经济日报创办人,亦为首任社長及总编辑,从业40年,获得过政府金紫荆勋章,属于第一代创业者,跟公司的感情还是很深的。

公司第一大股东朱裕伦占比20.26%,于2005年4月获委任为非执行董事。他与公司主席冯绍波为多年业务伙伴,是出版行业的亲密战友。

可以看出,公司管理层的持股比例高,与股东利益是一致的。香港经济日报集团仍在由初创者掌舵,相对还是比较放心的。

前面提到的David Michael Webb先生是公司的第四大股东,自2000年代起长期持有香港经济日报集团股份,不断增持,累计超过10.23% 的股权比,成为公司主要股东之一。近几年持续在买入,最近一次买入是2024年2月,没有过卖出的记录。

另外,香港大学持有公司10%的股份,算是官方背书了。

总体来说,公司股票得到了民间和官方双重背书,公司高层看上去也比较靠谱,大概率不会作出侵害股东权益的出格行为。

四、公司近20年保持高比例分红,加快公司价值兑现。

烟蒂股投资另一大风险是时间成本,价值回归的时间如果过长,即便价值与价格的差异再大,年化收益也会显得很平庸。

东方财富客户端显示,从2005年成立起到2025年,香港经济日报集团已经连续分红20年,从未间断!公司当前股价是0.84港币,近5年平均分红超过0.09港币,分红率超过10%。

投资烟蒂股的两个重点清算收益和兑现时间,目前还没有明显的催化剂将清算时间提前。但公司的持续稳定高额分红等同于缓慢清算,算是投资的安全垫。

综上所述:

1. 经济日报集团是一家官方和民间双重背书的、拥有高价值隐藏资产的烟蒂股,实际清算价值达到当前股价3倍,亏损风险较低;

2. 公司目前正经历亏损的困难期,未来若数字化转型成功,人员优化、成本控制至合理水平,有望改善利润,止住失血,存在困境反转预期;

3. 未来收益主要依靠高额分红(超过10%),若发生私有化或收购等利好清形,则有望提前获取3倍的清算收益。

香港经济日报见证了香港回归以来的辉煌与落寞,公司发展历程是时代的缩影,引用David Michael Webb先生那句话“香港永远不会死”, 相信经济日报集团也终会迎来价值之花的绽放。