什么是Neocloud新云?——新一代“算力承包商”

最近涨的挺好,消息面上其实也没什么要更新的。正好今天听了一个neocloud的专家访谈,想到现在很多朋友还在说“算力租赁”这个概念,这里就写一篇算力租赁和北美最新崛起的neocloud(新云)的区别。协创其实走的就是neocloud之路。$协创数据(SZ300857)$

什么是“Neocloud”?为什么它会出现?

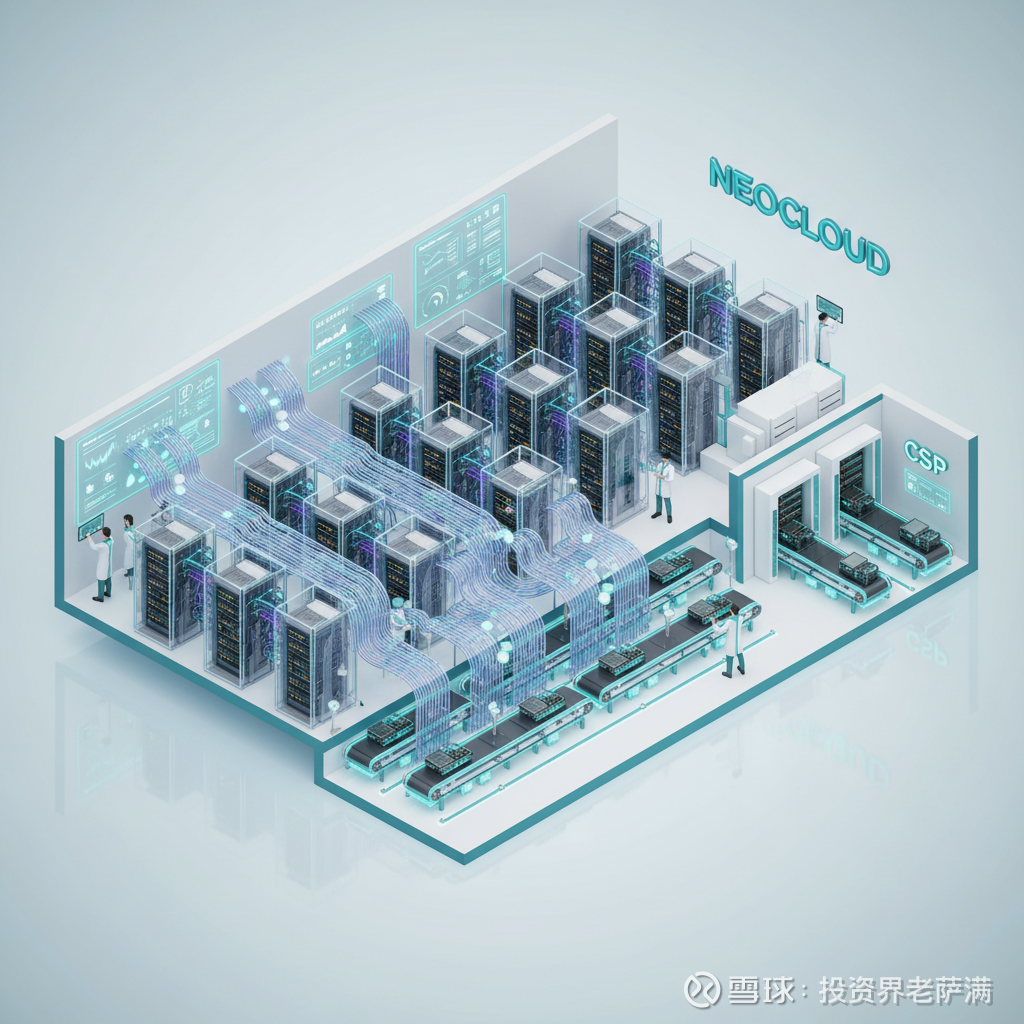

一句话版:Neocloud = 新一代“算力承包商”。它们不做通用云平台(没有像AWS/Azure那样完整的PaaS/SaaS),而是以极快速度、极强供应链与交付能力,向大客户(CSP/互联网巨头/AI独角兽/科研机构)批发交付大规模专用AI算力(训练/推理),并提供从机电基础设施→GPU整机→集群网络→调度与运维的一体化服务。

它为什么会出现?三股力量叠加:

1、供给极端稀缺:顶级GPU(H100/B100/B200等)与高速光互连长期供不应求;传统公有云自建周期长(拿地→建IDC→上电→上水→整机→网络→调优),时间是第一成本。在国内而言,拿卡能力的供给端重要程度就进一步凸显了,懂的都懂。

2、需求“团购化、项目化”:大模型训练动辄上万张卡,需要“整片算力园区”级别的交付,且峰谷明显、项目批次化。

3、财务与灵活性诉求:CSP/大厂希望把部分重资产外包(更轻的表内资本开支、更灵活的租期和技术路线),把供应链风险/交付进度/电力配给转给更擅长“拿卡+交付”的专业承包商。

它与“传统算力租赁”有什么不同?

算力租赁:把“GPU/机柜/机房时间”租给你,用多少算多少,本质是资源供给。

Neocloud:按项目把“整片可用的AI算力集群(含液冷、网络、调度、SLA、运维)”交付给你,保证速度与结果,本质是承包交付。(这也是为什么协创在招光模块相关职位,本质是为了完善承包交付的整体供应链能力)

举个例子:

传统算力租赁:你去租几台摄像机和灯,拍到哪儿算哪儿。

Neocloud:你直接签“整部影片的外包制作”——对方负责演员协调、设备、场务、剪辑、调色、交片期限与质量标准(SLA)。你要的是“成片准时上线”,不是“设备小时数”。

CSP与Neocloud的关系:

微软等CSP = 品牌方/渠道方(拥有最终客户与生态、账期、销售网络);

NBIS、CoreWeave 等 neocloud = 白牌/贴牌的“超级代工厂”(把从拿卡、建厂、拉产线、出货、售后,一条龙做了)。

于是当“微软接到一张巨量算力大单”时,把产能外包给 neocloud,就像品牌手机把一代旗舰交给代工巨头生产:快、稳、灵活、占用更少自有CAPEX。

为何微软这类CSP会把单外包给 Neocloud?

时间价值:自己新建一片可容纳万卡的AI集群,可能9–18个月;把项目外包给“现有地/电/水/链路/供应链已打通”的 neocloud,3–6个月就能到位。

CAPEX与表内管理:把“重资产+折旧+运维团队”转化为OPEX/服务费,报表更平滑;同时不过多绑定单一芯片路线(下一代GPU随时切换)。

供应链与配给:顶级卡与高速互连额度管理很现实,neocloud手上往往拿着多方渠道(含整机/光模块/液冷/网络设备),且能跨区域拿到更友好的电力与能耗指标。

项目化交付:CSP面对的是**巨头客户/公共部门的“专项算力”**需求,neocloud擅长按项目“定制化拼装与SLA交付”。

核心共性:重交付(Delivery)+重SLA(稳定性/时延/吞吐)+轻平台(不染指客户数据/模型IP),赚的是项目制的“算力产能租金”+运维/网络等增值服务。

Neocloud要点总结:

Neocloud不是“散卡出租人”,是“AI算力承包商”:它们以项目制、万卡级集群、SLA交付来解决**“巨量算力的快速到位”**问题。

CSP外包=效率与财务的最优解:把慢而重的自建交给更专业、更快的承包商,CSP自己把“生态与客户关系”抓牢。

赚钱的关键是“高利用率×合理定价×良好合同结构”:稳态看现金流与风控,周期顶峰时看交付速度与拿卡能力。

英伟达之于Neocloud:扶持自己的亲儿子(coreweave、NBIS)

Q1|英伟达为什么要扶持并倾斜资源给新云公司?

答:这是“渠道+产能”的双重对冲。新云擅长在3–6个月内把万卡级集群交付成可验收的SLA结果,帮助英伟达更快把GPU产能变现、分散对单一超大规模CSP的议价依赖,并通过股权/回购承诺等金融安排,放大下游的融资与扩张能力。

Q2|对英伟达本身的好处是什么?

答:锁定需求曲线,缩短“扩产→变现”的时间差;

维护高端GPU/网络的价格体系;

获得来自一线训练/推理场景的快速反馈,反哺下一代产品;

在与传统CSP的博弈中,多一个强势的“第二渠道”。

总结:英伟达在把“产品优势”外溢成“渠道与金融优势”。只要监管边界与周期风控可控,“扶持+倾斜”会持续;真正能把快交付沉淀为高毛利平台的新云玩家,将是这轮产业变革中最可能穿越周期的赢家。

协创作为NCP资质拥有者,自然也是达子在国内新云的扶持对象![]()

——————————————————————————-

协创数据的Neocloud之路

最近协创也荣登福布斯2025中国企业跨国经营30强。以下是老耿采访原文

公司董事长耿康铭先生在接受福布斯中国采访时表示:“AI服务器市场需求正处于爆发式增长阶段,未来规模有望实现更多的发展空间。”他指出,Meta、OpenAI、特斯拉、微软等科技巨头已宣布在未来三年各自投入数千亿美元用于大模型训练,而这仅是企业级算力需求的开端。

自成立以来,协创数据始终将创新视为企业发展的核心驱动力,借助创新之力不断突破自我。公司围绕“智能物联生态” 核心战略,成功构建“智能终端 + 算力基建 + 云端服务” 三位一体的全球化产业体系,并整合研发、制造、服务全价值链,锻造出覆盖全球的竞争优势。与此同时,公司亦正进一步加大在东南亚和北美区域的智能制造布局,打造智能制造赋能区域业务落地,通过系统数据驱动研发、生产、供应链高效联动,构筑一体化产业协同发展。”

至于协创布局的Fcloud与Omnibot平台与生态,我认为是协创未来几年的另一增长曲线。这个我也还没想的太清楚,以后捋清楚了有空再写吧![]()