国际主流机场航空收入和非航空收入占比分析

上海机场作为A股市场机场板块龙头,但是在本轮行情中出现严重杀跌情况,股价从高点87一路下杀到现在的31.77,下杀幅度高达63.85%。机场的商业模式其实是比较简单:通过提供航空服务收取航空性收入,依赖航空收益带来的流量获取非航空行收入,而其中航空性收入一般受到国家指导价的影响,一般想象空间较小,但是非航空行收入就是各家机场“八仙过海各显神通”,因此这一块是比较有想象空间的地方,而“口罩”前上海机场的主要逻辑也是其非航空收入,特别是其中的免稅店收入。投资标的的下杀通常有三个逻辑:杀估值,杀业绩和杀逻辑,上海机场估值(特别是PB从2019年原来的5.58杀到现在的1.87)和业绩(利润从2019年的50.3亿大幅下杀后目前回到2024年的19.34亿),那么原来依靠免税模式(机场中的微信)的估值逻辑是否还存在?杀估值和杀业绩后会不会继续杀掉原来的投资逻辑?为了分析我们跳出仅仅国内机场的参考维度,跳到国际机场去看看航空收入和非航空收入的对比情况。

国际机场是全球航空运输网络的核心节点,其收入结构不仅反映了机场的盈利能力,也体现了其作为商业平台的价值创造能力。根据国际机场协会(ACI)最新数据,2023年全球机场收入达到1460亿美元,其中航空性收入占53.6%,非航空性收入占36.7%。然而,不同地区的国际机场在收入结构上存在显著差异,这背后是地理位置、旅客结构、商业模式等多维度因素的综合作用。本文将通过对全球排名前20的国际机场的航空收入与非航空收入占比分析,揭示国际机场收入结构的演变趋势及其对中国机场发展的启示。

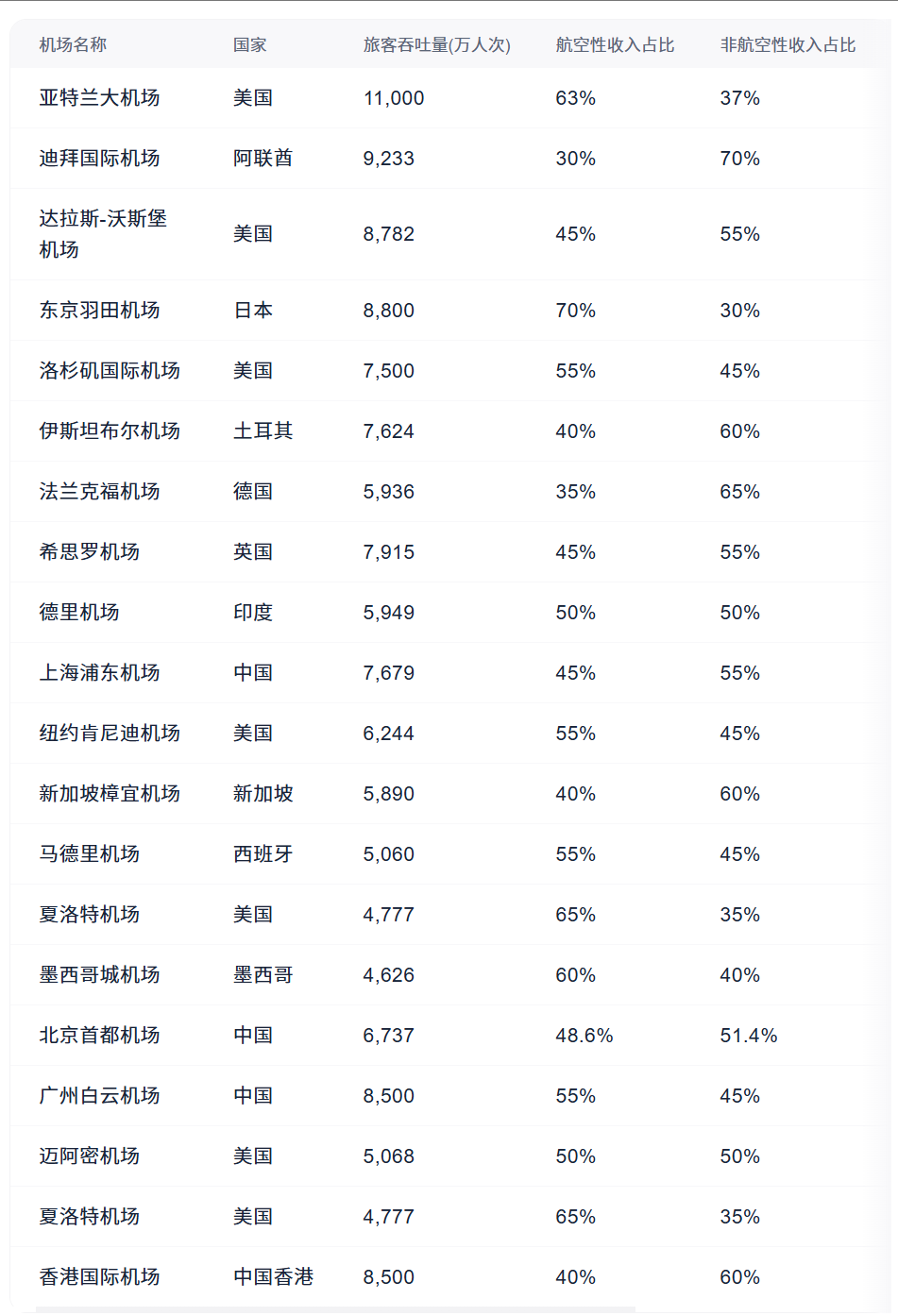

一、全球前20大国际机场收入结构概览

全球前20大国际机场的旅客吞吐量占全球总量的18%,其收入结构呈现出明显的区域特征和差异化发展路径。根据2024年数据,这些机场的航空性收入与非航空性收入占比各不相同,反映了不同机场的商业模式和战略定位。

分析发现:全球前20大国际机场中,非航空性收入占比最高的是迪拜国际机场(70%),其次是新加坡樟宜机场(60%);最低的是亚特兰大机场(37%)和夏洛特机场(35%)。航空性收入占比最高的是东京羽田机场(70%),这与其以国内航线为主的运营模式密切相关;最低的是迪拜国际机场(30%)。国际旅客占比普遍高于中转旅客占比,平均国际旅客占比为55.3%,平均中转旅客占比为50.1%。非航空性收入占比与国际旅客占比呈正相关关系,国际旅客占比每提高10%,非航空性收入占比平均提高5-8个百分点。

二、收入结构差异的地理因素分析

地理位置对国际机场收入结构有决定性影响,主要体现在以下几个方面:

1. 区域中心地位

国际航空枢纽:迪拜、法兰克福、史基浦等机场位于欧亚非三大洲交汇处,成为国际航线的重要中转站。迪拜国际机场通过连接全球265个目的地,成为中东地区最重要的航空枢纽,其非航空性收入占比高达70%。法兰克福机场位于欧洲中部,是德国最主要的贸易、物流和金融枢纽,非航空性收入占比达到65%。

区域门户机场:上海浦东、北京首都、广州白云等机场作为中国主要门户机场,承担着连接国际航线的重要功能。上海浦东机场国际旅客占比55%,非航空性收入占比55%;北京首都机场国际旅客占比50%,非航空性收入占比51.4%。广州白云机场虽然国际旅客占比仅30%,但通过新增20条洲际航线,非航空性收入占比提升至45%。

国内枢纽机场:东京羽田、亚特兰大等机场主要服务于国内航线网络。东京羽田机场作为日本国内航空运输的核心枢纽,国际旅客占比仅26%,航空性收入占比高达70%。亚特兰大机场作为美国南部最大的都市圈枢纽,75%的乘客选择国内线转乘,非航空性收入主要来自停车费等配套服务。

2. 经济发展水平

高消费力地区:新加坡樟宜、香港等机场位于经济发展水平高、消费能力强的地区。新加坡樟宜机场非航空性收入占比达60%,这得益于新加坡作为全球金融中心的地位和旅客的高消费能力。香港国际机场非航空性收入占比达60%,其免税店和高端零售业务贡献了主要收入。

新兴市场地区:德里、伊斯坦布尔等机场位于经济发展迅速、人口基数大的新兴市场国家。德里机场非航空性收入占比达50%,这与其国际旅客占比65%和中转旅客占比45%密切相关。伊斯坦布尔机场作为连接欧亚的门户,非航空性收入占比达60%,国际旅客占比70%。

成熟市场地区:洛杉矶、纽约肯尼迪等机场位于经济发达但国内航线为主的国家。洛杉矶国际机场非航空性收入占比45%,主要来自停车、广告和餐饮等业务;纽约肯尼迪机场非航空性收入占比50%,同样以基础服务为主。

三、旅客结构对收入结构的影响

国际机场的旅客结构,特别是国际旅客和中转旅客的比例,对收入结构有显著影响:

1. 国际旅客占比与非航空收入的关系

高国际旅客占比机场:迪拜、法兰克福、史基浦等机场国际旅客占比均超过70%,其非航空性收入占比普遍高于60%。迪拜国际机场国际旅客占比75%,非航空性收入占比70%;法兰克福机场国际旅客占比87%,非航空性收入占比65%;史基浦机场国际旅客占比80%,非航空性收入占比75%。

中等国际旅客占比机场:上海浦东、北京首都、香港等机场国际旅客占比在50%-70%之间,非航空性收入占比在50%-60%之间。上海浦东机场国际旅客占比55%,非航空性收入占比55%;北京首都机场国际旅客占比50%,非航空性收入占比51.4%;香港国际机场国际旅客占比70%,非航空性收入占比60%。

低国际旅客占比机场:广州白云、东京羽田等机场国际旅客占比低于30%,非航空性收入占比相应较低。广州白云机场国际旅客占比30%,非航空性收入占比45%;东京羽田机场国际旅客占比26%,非航空性收入占比30%。

2. 中转旅客占比与非航空收入的关系

高中转旅客占比机场:迪拜、法兰克福、史基浦等机场中转旅客占比均超过50%,其非航空性收入占比普遍较高。迪拜国际机场中转旅客占比65%,非航空性收入占比70%;法兰克福机场中转旅客占比52%,非航空性收入占比65%;史基浦机场中转旅客占比55%,非航空性收入占比75%。

低中转旅客占比机场:东京羽田、迈阿密等机场中转旅客占比低于40%,非航空性收入占比相应较低。东京羽田机场中转旅客占比30%,非航空性收入占比30%;迈阿密机场中转旅客占比50%,非航空性收入占比50%。

中转时间与消费:中转旅客的停留时间长短直接影响其在机场的消费能力。迪拜机场通过延长中转旅客停留时间,使其非航空性收入占比达到70%。相比之下,亚特兰大机场中转旅客占比高达57%,但停留时间短,非航空性收入占比仅为37%。

四、商业模式与收入结构优化策略

国际机场的商业模式差异显著,主要体现在以下几个方面:

1. 免税业务模式

成熟免税业务模式:迪拜、新加坡樟宜、香港等机场的免税业务已成为非航空性收入的重要支柱。迪拜国际机场免税店销售额全球领先,2023年免税店销售额达到14亿美元,占非航空性收入的60%以上。新加坡樟宜机场免税业务占非航空性收入的40%,香港国际机场免税业务占非航空性收入的35%。

新兴免税业务模式:上海浦东、北京首都等中国机场也在积极拓展免税业务。上海浦东机场与中免集团签订的2019-2025年免税经营合同,预计可为机场带来410亿元的收入,占非航空性收入的比重将进一步提升。

免税业务挑战:由于国际旅行限制和消费习惯变化,部分机场的免税业务面临挑战。ACI数据显示,2023年全球非航空性收入比2019年低17%,其中免税业务下滑最为明显。

2. 广告与商业租赁模式

广告业务创新:白云机场、深圳机场等中国机场的广告业务在疫情期间表现突出。白云机场广告收入8.4亿元,占总营收的16%,净利润2.66亿元,抵消当年亏损的65%。深圳机场广告业务净利润是物流业务的17倍以上。国际领先机场如希思罗、史基浦等也在积极拓展广告业务,通过与品牌合作提供沉浸式体验。

商业租赁多元化:法兰克福机场通过"航空城"项目,将非航空业务拓展至零售与地产领域,其中35%的收入来自不依赖旅客活动的地产等业务,包括航站楼内办公室、休息室、库房等租赁;航空公司和其它公司办公楼建筑用地租赁费用;能源提供等。这使得法兰克福机场在旅客量波动时仍能保持稳定的收入来源。

旅客体验驱动消费:新加坡樟宜机场通过室内花园、娱乐设施等延长旅客停留时间,提升商业消费。迪拜国际机场则通过游戏空间休息室、AR互动体验等创新方式吸引旅客消费。这些机场通过提升旅客体验,间接促进了非航空性收入的增长。

3. 政策与定价策略

政府指导价与市场调节价:全球机场的航空性收入普遍受到政府指导价限制,而非航空性业务收费项目则实行市场调节价。这一政策差异导致不同机场的收入结构存在差异。例如,法兰克福机场通过严格成本管理和必要裁员,优化了航空性业务与非航空性业务的平衡,2023年航空性收入仅占总收入的35%。

低航空性收费吸引航司:香港国际机场采用低航空性收费策略,吸引更多航空公司驻场运营,通过高非航空性收入反哺航空业务,形成良性循环。这一模式已被新加坡樟宜机场等国际领先机场借鉴。

多元化收入结构:迪拜机场通过"oneDXB"协同作业模式,整合机场内外资源,发展多元化收入来源。其非航空性收入中,除免税业务外,还包括停车、广告、酒店等业务,使收入结构更加稳健。

五、国际机场收入结构优化趋势

1. 数字化转型加速

国际机场正加大数字化技术投资,以提升运营效率和旅客体验。国际机场协会(ACI)与国际航空电信公司(SITA)联合发布的《2022年机场IT洞察报告》显示,93%的机场计划到2025年为资产管理和航班运营提供商业智能解决方案。数字化转型不仅提高了运营效率,也为广告、零售等非航空业务创造了新的增长点。

2. 体验经济崛起

全球旅客满意度每增长1%,非航收入将增长1.5%。国际机场正从单纯的"机场"转变为"航空城",通过提供独特的旅客体验来刺激消费。希思罗机场提供香奈儿5号寻宝游戏和增强现实数字屏幕;迪拜国际机场设有游戏空间休息室;奥兰多国际机场推出交互游戏体验。这些创新不仅延长了旅客停留时间,也提高了旅客满意度和消费意愿。

3. 临空经济多元化

国际机场正积极拓展临空经济,将业务范围从航站楼内延伸至周边区域。法兰克福机场通过航空城项目,将业务拓展至零售与地产领域,其中35%的收入来自不依赖旅客活动的地产等业务。史基浦机场通过打造航空城项目,非航空类收入占比达到75%,最大限度发挥了机场的聚集效应和经济效应。这种多元化发展使机场收入结构更加稳健,降低了对航空流量的依赖。

4. 政策灵活性增强

国际机场协会(ACI)建议监管机构实施灵活的政策来支持机场基础设施投资。迪拜机场通过扩大签证政策和国际航班恢复,促进了客流增长和收入提升。新加坡樟宜机场通过引入全自助通关系统,旅客处理效率提升40%。这些政策调整和技术创新为国际机场收入结构优化提供了新的可能。

六、对中国机场的启示与建议

1. 提升非航空性收入占比

差距分析:中国主要机场的非航空性收入占比普遍低于国际领先机场。2023年,上海浦东机场非航空性收入占比55%,北京首都机场51.4%,广州白云机场45%;而国际领先机场如迪拜(70%)、史基浦(75%)、法兰克福(65%)的非航空性收入占比均超过60%。这一差距主要源于国际旅客占比和中转旅客占比相对较低,以及商业运营能力有待提升。

提升策略:

优化免税业务:借鉴国际经验,通过引入更多国际知名品牌、优化免税品类和价格策略,提高免税业务收入贡献。

发展广告业务:参考白云、深圳机场的成功经验,将广告业务作为非航空性收入的重要增长点,提高广告收入占比。

拓展临空经济:学习法兰克福航空城模式,将业务拓展至航站楼外的办公区、酒店等,提高非旅客依赖业务的收入贡献。

2. 优化旅客结构

国际旅客占比提升:中国机场的国际旅客占比普遍低于国际领先机场。上海浦东机场国际旅客占比55%,北京首都机场50%,广州白云机场30%;而迪拜国际机场75%,法兰克福机场87%,史基浦机场80%。提高国际旅客占比是提升非航空性收入的关键。

中转旅客占比提升:中国机场的中转旅客占比普遍低于国际领先机场。上海浦东机场中转旅客占比40%,北京首都机场42%,广州白云机场35%;而迪拜国际机场65%,法兰克福机场52%,史基浦机场55%。提高中转旅客占比,延长旅客停留时间,有助于提升非航空性收入。

优化策略:

加强国际航线网络建设:通过第五航权开放和航空联盟重组,增加国际直飞航线和中转航线。

提高中转效率:优化中转流程,压缩中转衔接时间,提升中转服务体验。

打造特色中转产品:开发差异化中转服务,如延长中转旅客停留时间、提供特色餐饮和购物体验。

3. 转变运营模式

从航空运输型向商业服务型转变:中国机场传统上过度依赖航空性收入,需向现代商业服务型模式转变。这一转变需要减少自营性质的非航空性业务,将更多业务交给专业经营商,提高非航空性业务的盈利水平。

提升商业运营能力:中国机场的非航空性业务运营能力有待提升。需加强专业人才队伍建设,提升商业招商和运营能力,提高商业空间的使用效率和租金水平。

优化策略:

引入专业运营商:将免税、广告等非航空业务交给专业经营商,提高运营效率和收入水平。

优化商业布局:根据旅客需求和流量分布,合理规划商业空间,提高商业价值。

创新商业模式:探索"机场+商业+文化"的多元融合模式,提升旅客体验和消费意愿。

4. 加强政策支持

监管政策调整:中国民航局对航空性业务实行政府指导价,对非航空性业务实行市场调节价。这一政策框架为非航空性收入增长提供了空间,但仍有优化空间。

投资政策支持:国际机场协会(ACI)预测,到2040年机场基础设施建设将需要2.4万亿美元的投资。中国机场需获得更多政策支持,以应对未来航空旅行需求的快速增长。

优化策略:

推动政策灵活性:借鉴国际经验,推动监管机构实施更灵活的政策,支持机场基础设施投资和商业模式创新。

加强土地资源开发:参考法兰克福航空城模式,加强机场周边土地资源开发,拓展多元化收入来源。

促进机场与城市协同发展:将机场发展与城市规划相结合,打造"机场城市",提升综合经济效益。

七、结论与展望

国际机场的航空收入与非航空收入占比反映了其商业模式和战略定位的差异。国际领先机场普遍实现了非航空性收入占比超过60%的优化目标,这得益于其优越的地理位置、高比例的国际旅客和中转旅客,以及创新的商业模式。相比之下,中国主要机场的非航空性收入占比仍有提升空间,平均在45%-55%之间。

未来,国际机场收入结构优化将呈现四大趋势:数字化转型加速、体验经济崛起、临空经济多元化、政策灵活性增强。中国机场应积极借鉴国际经验,通过提升非航空性收入占比、优化旅客结构、转变运营模式、加强政策支持等策略,实现收入结构的优化升级。

国际机场收入结构优化的核心在于将旅客流量优势转化为经营收入,通过多元化、创新化的商业模式,提高非航空性业务的盈利能力。随着航空旅行需求的持续增长和商业模式的不断创新,国际机场的收入结构将进一步优化,为机场的可持续发展提供坚实基础。中国机场也应抓住这一机遇,加快收入结构优化步伐,提升国际竞争力。