高温超导电磁发射火箭(转载自成都新经济研究院公众号)

$联创光电(SH600363)$ 一枚价值1960万元的"技术火种",正在点燃中国航天发射方式的革命。

江西联创超导技术有限公司近期中标资阳市商业航天发射技术研究院的"大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务采购项目",这项将在世界首个超导磁悬浮电磁发射试验中心落地的工程,标志着中国正式启动高温超导电磁弹射技术的工程化攻坚。

其意义远超商业合同本身一一该项目已被纳入国家"十四五"航天强国重大科技专项,成为中国在2028年前建成全球首条工程试验线的关键落子。当技术验证成功,人类或将告别依靠燃烧千吨燃料的化学火箭时代,迎来磁力脉冲送卫星上太空的新纪元。

01

颠覆性变革:磁场替代火药重构航天逻辑

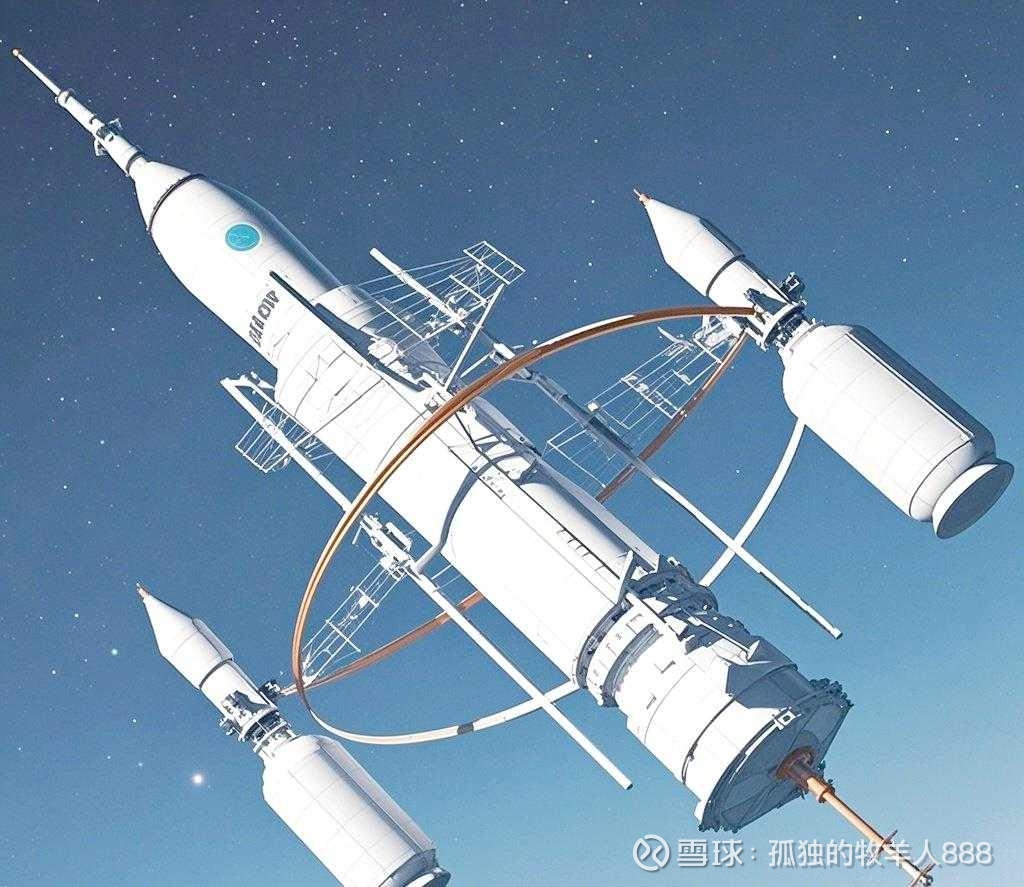

超导电磁弹射技术的本质是用物理场取代化学反应。该技术通过液氦冷却的超导磁体产生强大稳定磁场,在真空管道中利用磁悬浮原理将载荷加速至第一宇宙速度,以纯粹动能将物体送入太空轨道。

传统火箭依赖化学燃料燃烧的反冲力,经历"化学能→热能→动能"的阶梯式转化,能量损失率高达65%以上。而电磁弹射技术通过超导磁体生成强度超20特斯拉的强磁场,在真空管道中形成磁悬浮环境,将载荷加速至第一宇宙速度,跳过化学能转化环节,实现电能→磁场能→动能的直接转换。其工程核心在于"多级超导线圈接力加速"﹣一通过位置传感器实时控制磁场切换,使弹射线圈在毫秒级时间内逐级吸入磁场引力阱,形成峰值加速度达30G的连续推力。

这种变革体现在三个维度:成本层面,目标将发射成本压缩至每千克800美元以下,仅为当前主流火箭发射成本的十分之一;效率层面,能量转化率从化学火箭不足30%提升至理论值60%以上;环保层面,彻底消除固体燃料燃烧产生的高污染废气(传统火箭每吨燃料燃烧释放3吨CO2及氮氧化物( NOx ),相当于500辆汽车日均排放,固体燃料更释放破坏臭氧层的氯氟烃( CFCs °);电磁弹射的全电驱动特性彻底消除燃料燃烧,仅需为超导磁体提供液氦/液氮循环制冷能耗,碳排放量趋近于零)。

更具颠覆性的是,该技术有望将航天发射准备周期从周或月级缩短至日级,实现高频常态化发射。

可以说,这项技术重构了太空经济的底层逻辑,远超发射方式革新,更将触发产业链价值转移:对于产业链上游,超导材料(西部超导)、高功率电源(中电科)替代传统燃料化工;对于产业链中游,发射服务从"定制化项目"变为"标准化航班",频次可达日发级(星河动力规划年产24发);对于产业链下游,催生太空工厂、月球基地物流等场景,使太空工业化成本降至海运水平。

当前中国商业航天产业正面临核心瓶颈。尽管卫星制造成本已降至百万级,但发射成本仍占据卫星星座总投入的60%。银河航天、时空道宇等企业规划的数万颗卫星组网计划,亟待突破成本天花板。

而电磁弹射技术一旦成熟,将直接激活三大市场:卫星互联网领域,为星座运营商提供高频补网服务,将卫星补网成本降低80%;空间站物资运输领域,支撑中国空间站百公斤级物资的常态化补给;同时,将打开高超音速飞行器测试新市场,为6马赫以上飞行器提供地面试验平台。据测算,国内卫星发射服务市场空间将在2030年突破2000亿元。

02

发展现状:产业步入工程攻坚关键期

当前超导电磁弹射技术处于实验室成果向工程化落地的过渡阶段。

从区域看,深圳专注于研究镍基超导,实现常压下镍氧化物高温超导;四川资阳建成全球首个超导磁悬浮电磁发射验证平台,已实现234公里/小时的弹射初速试验。

从市场主体看,企业主导工程转化,例如联创超导专注攻克20K温区大功率磁体的工程稳定性;星河动力推进"谷神星二号"火箭适配电磁弹射系统。科研院所提供基础支撑,例如中国航天科工三院2023年完成高温超导电动悬浮试验,建成380米试验轨道。

不过当前仍旧存在四大技术难题待突破。

一是超导系统稳定性要求高,磁场均匀性控制要求极高,火箭承受30G过载时,磁通钉扎失效将导致结构应力失衡。二是高功率瞬时能源需求大,单次弹射需3秒内释放300MW级瞬时功率(相当于三峡电站1%发电量),对超导储能装置充放电效率提出极限挑战。三是复杂环境适应性要求高,盐雾、高湿环境易腐蚀轨道,强磁场干扰火箭导航系统,需多层电磁屏蔽设计。四是火箭﹣轨道毫秒级协同难度大,超声速离轨后,火箭需在毫秒内完成一二级分离与姿态调整,控制系统延迟超1毫秒即可能引发轨道偏离。

03

成都基础:从实验室到发射场的黄金跳板

相较于国内其他地区,四川已构建起工程转化的完整生态链。

科研端,绵阳风洞群可模拟高超音速电磁弹射环境,西南交大真空管道磁悬浮技术积累长达十年,中物院核聚变装置电磁控制经验提供核心技术支持。产业端,成都聚集中电科29所、国星宇航、星际荣耀等170余家商业航天企业,星河动力简阳火箭产业园具备年产30枚火箭能力,西昌卫星发射中心直线 距离仅200公里。

更关键的是,成都超算中心170PFlops算力可支撑电磁弹射过程的百万级变量仿真计算;凌空天行设计了电磁抛罩系统,通过实际航天任务验证电磁技术可行性,加速超导技术落地,解决了高速飞行器整流罩分离的工程痛点。这种"基础研究﹣中试验证﹣产业配套﹣应用场景"的闭环体系,使成都成为电磁弹射技术工程化的最佳载体。

04

三大战略举措破局,构建三位一体推进体系

当前,超导电磁弹射等前沿技术正从实验室迈向产业化拐点,成都需以生态化思维破局,通过吸引顶尖研发资源落地、强化本地产业协同、抢占全球规则话语权,构建"创新资源集聚﹣应用场景赋能﹣标准规则引领"的闭环生态,加速技术势能向产业动能转化,培育千亿级空天产业集群。

在技术转化层面,以成都科创生态岛为锚点,打造国家级技术转化枢纽,组建"超导电磁发射创新联合体",联合西南交通大学超导实验室、中科院成都分院等机构,共建"超导电磁发射工程中心"。在产业协同层面,打造空天装备生态圈,依托成飞、中电科10所等链主企业,吸引超导磁体电源(如深圳响河)、高温超导带材等上下游企业聚集,形成"材料﹣装备﹣服务"千亿级产业集群。

SpaceX 通过火箭回收将发射成本压缩至2000美元/千克时,西方曾断言航天降本已触达物理极限。而中国正以"磁悬浮替代火药"的底层逻辑革命,向800美元/千克的目标发起冲刺。

当2028年那条钢铁轨道刺向星辰,人类或将领略这样的图景:没有震耳欲聋的轰鸣,没有遮天蔽日的烟尘,只有一道精准的磁力脉冲将航天器送入苍穹。