$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 昨天看到富婆兄弟的那篇关于cpo的文章,专业名词和概念非常多。为了帮大家来理清目前可能还存在的误区,或容易混淆的地方,这篇文章就来专门梳理一下某些基础问题和逻辑。

我尽量用简单易懂的话表述,如有不正确的地方,还请各位专业人士纠正或补充(目前已经做了最终补充修正,欢迎大家随时去和真正的业内人士做证实)。

内容非常多非常长,目的就是为了让大家看清事实,别被某些目的不纯的人(可怕的被洗脑群体)瞎忽悠,动不动就用片面的逻辑和亦真亦假的所谓专业知识来踩一捧一。甚至是专门通过鸡蛋里挑骨头的方式,来试图掩盖真实的情况,挑拨离间,让大家更加去相信他们的胡扯言论。

其实大家最关心的问题就是,目前的这个CPO方案一旦铺开,究竟对传统可插拔光模块和其厂商的影响到底是怎样的。

接下来将一些大家容易混淆的概念名词,或大家关心的问题分开列出,然后一一解释:

1、cpo、cpo交换机、标准cpo方案、可插拔cpo方案、oio的区别

cpo指的是共封装技术,是指将各类芯片与硅光引擎集成在一起。但目前主要停留在将网络交换用的ASIC(交换芯片)与光学引擎集成的阶段,而非gpu或其他asic计算芯片的共封装(因为技术上还达不到)。

cpo交换机,即现在博通和英伟达的产品,目的是为了让交换机能够自主收发光信号,这样能降低功耗,提升传输速率。

标准cpo方案,是将光引擎共封装在交换机内,但目前的技术简单来说就是绕芯片一圈,而且芯片并不能真正的自身出光,还得依赖于激光光源,目前光源采用的是外置于交换机外的方案,且是可插拔形态,这样便于维修更换。

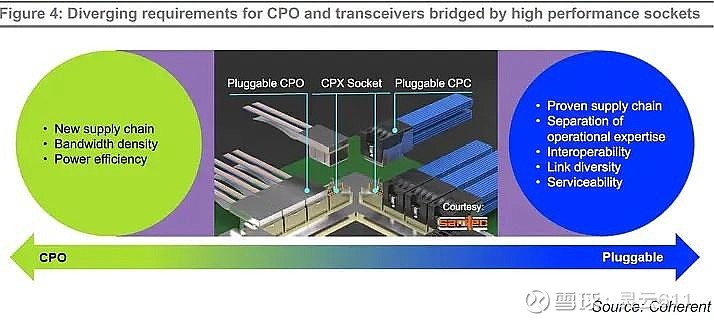

可插拔cpo方案,这个可插拔指的不是传统的可插拔光模块,而是指保留可插拔形态的光引擎。就是coherent在原文中提到的那个,可插拔的光收发装置(即光引擎),通过cpx卡槽接入的(如图)。如果是标准cpo方案下,光引擎一旦坏了,就需要整机更换,不光是钱的问题,时间成本才是大麻烦。

所以原文里,云厂商才提出想要可插拔形态的光引擎的方案。但这个目前只是客户的诉求,目前英伟达和博通主要还是将光引擎集成了,并不是现在就是可插拔(指可插拔光引擎)的cpo交换机。不过后续交换机厂商大概率会根据客户诉求调整。

另外还有一个可插拔,就是前面说过的可插拔形态的外置光源,叫做els光源(例如cw激光光源)。目的也是方便更换维修,尤其是光源其实才是最容易坏的组件,所以这个形态甚至都不用客户提要求,英伟达和博通默认就采用的是外置激光光源的方案。

这两个可插拔,区别在于外置可插拔光源,是位于交换机的前置面板边缘区域,而可插拔光引擎是通过cpx卡槽,更贴近于交换机(距离更近,仅次于标准的cpo封装,即光引擎围绕在芯片周围)。

同时这两种(光源和光引擎)可以分开插,也可以更干脆,就是集成在一起。集成在一起的情况下,几乎就和现在的传统可插拔光模块类似,只不过不需要带dsp了,说白了就跟lpo几乎是一回事儿了。

oio,真正意义上的芯片出光,终极形态,不仅是光引擎,甚至是把光源都彻底集成在芯片之下,但目前技术上预计5年内都难以实现商业化量产。

2、交换机的作用和连接形态是怎样的?传统交换机和cpo交换机的区别在哪儿?可插拔光模块是用于什么位置的?

交换机通常处于机柜内的机柜顶部位置。它的作用顾名思义,就是进行数据交换传输的,相当于机柜内数据传输的“交通中枢”。

连接形态是这样的,机柜内,与多个服务器一一连接,机柜外,通过光纤连接至其他机柜的交换机,非cpo交换机因为只能收发电信号,所以需要用到光模块来转换,转成光信号再通过光纤传输。

同时在传统交换机方案下,机柜内的服务器与交换机连接,通常用铜缆(DAC),但在cpo交换机方案下,由于交换机可实现光信号的收发,所以与服务器的连接,就可以不再用铜缆,改为光纤(传输光信号)。

也就是说在机柜内,cpo交换机端,由于自身可实现光信号的收发,可以不用接可插拔光模块来进行转换,直接接入光纤就行,但服务器端,则需要通过扩展卡槽插入光接口卡(NIC),或者是用光模块转换来实现。

可插拔光模块,原先在非cpo交换机方案中,因为机柜内基本是电信号传输,所以大部分都用铜缆,只有少量的特殊情况下,存在机柜内的光传输需求,因此原先机柜内几乎很少涉及光模块。光模块主要是用于机柜外(即机柜间到机柜间)的传输的,通常都接在交换机端(如上所述)。

而cpo方案下,机柜内由于也产生了光传输,所以就有了机柜内的光模块增量需求(主要是服务器端,因为交换机端不需要,直接接光纤即可);机柜外呢,由于cpo交换机可以实现自身收发光信号,所以理论上不再需要光模块来转换,也就是机柜与机柜间的光纤传输,直接连接两端机柜的交换机即可。但实际情况并不是,这个后面会说。

3、可插拔cpo方案的外置光源是怎么个形式?对传统可插拔光模块的接口有什么影响?

交换机通常处在机柜内的机柜顶部位置。外置光源以可插拔的形式处于机柜外的可插拔端口,连接至交换机的前置面板边缘区域。

传统可插拔光模块的接口,也类似,也是连接机柜内整机(交换机)进行数据信号传输的,作用就是将输出的电信号,转化成光信号,再通过光纤传输到另一台机柜上,再转换回电信号,进入另一机柜。

这里容易混淆的概念,可插拔光模块的短距离和长距离场景,通常情况下均指的是机柜与机柜间的连接,这个场景叫scale out,而不是说短距就是机柜内的连接,即scale up场景。

而在cpo交换机方案下,机柜外部(交换机的前置面板接口)是这样的,既有外置激光光源的端口,又有传统可插拔光模块的端口,两种端口均是与交换机连接。

前者数量不需要那么多,后者数量几乎与非cpo方案一致,不会有变化。也就是说,外置的可插拔光源解决的是给交换机供光的事儿,和传统可插拔光模块解决的机柜和机柜间传输,是两码事儿,甚至端口都不一样,一个是小型光纤连接器,一个是QSFP/OSFP,所以更扯不上替代关系。

为什么cpo交换机明明可以自身进行光信号传输了,还需要保留可插拔光模块的接口呢?这是重点。接着看。

4、cpo方案想解决的问题是什么?是否是全光互联?

非cpo方案中,机柜内的信号原本都是电信号,不涉及光,为了提高传输效率,减少电信号传输的相关功耗等,所以想用cpo方案实现机柜内尽可能多的去用光信号传输,但目前阶段,一方面是为了解决交换机内的速率和能耗问题,另一方面是可以提升机柜内短距传输的效率,和解决瓶颈问题,比如替代铜缆,突破局限性等。

但机柜内除了交换机外,还有服务器,比如gpu/asic计算卡、cpu、存储单元等等,这些基本都位于服务器中的主板上。这些组件,目前都是电信号,而且在主板上是没法接光模块的,仍需要用铜线。

而主板间,即服务器端,上面说了,是可以通过扩展卡槽或光模块来实现光传输的。

但如果想要真正的实现机柜内与机柜外的全光传输(也就是完全不涉及电信号),就得需要oio,即全部模块儿和底层设备,都要能实现自主对光信号的收发能力。但这个在技术上短期内难以实现。

所以目前cpo交换机,重点解决的还是交换机内的传输问题,以及尽可能加强机柜内的光传输,而不是完全变成全光。

而机柜外,即机柜与机柜间,可以进行直接光传输(直接对交换机接光纤),也可以仍然保留可插拔光模块(即交换机仍保留输出电信号的能力,通过光模块转换,再用光纤传输)。

而且无论cpo交换机无论是标准方案,还是可插拔方案,无非是光源是否外置在机柜外的区别,本质上最终都是cpo交换机输出光信号。

因此不管是什么方案,机柜内想进行光传输,都需要增加机柜内的光模块(或光转换单元)使用,即原先是可用可不用(用的情况下是两端,机柜内服务器和交换机端都要用),cpo方案下是必须得用(用的情况下是一端,仅服务器端)。

4、为什么说cpo目前主要解决的是机柜内(scale up)的问题,而非机柜外(out)的问题?为什么机柜外的场景替换,会在未来3-5年才能缓慢实现?

因为机柜内的传输才是目前的痛点。传统的方案,都是电信号,基本都是用铜缆传输,但随着gpu等芯片的增强,会导致散热、能耗、空间布局、速率等一系列问题。所以才想升级成光传输,因为快,因为信号衰减小、功耗降低等等。

机柜内的其他设备,如果都想直接收发光信号,也可以,但需要时间适配和更换,说白了就是直接变成可接入光纤,而不是过去通过铜缆进行电信号传输。

机柜外更是如此,目前博通和英伟达的cpo交换机,其技术上只是说能支持机柜外的光信号传输,但不代表能应用。这需要机柜内的交换机等,都更新为cpo交换机,同时还得适配标准化的统一协议,且技术上必须都得达到远距离(相比于机柜内的近距离)传输,这样才可以不需要光模块连接机柜和机柜,直接接光纤就可以了。

然而目前的机柜外传统可插拔光模块方案,非常成熟,稳定性、成本、速率方面都非常好,最关键的还是稳定。再加上大厂实际上都不想被设备厂商(英伟达、博通)强绑定,机柜内也就算了,机柜外如果再跟你强捆绑,都遵从你的统一标准化的协议,以后这些大厂自己想再更换方案或设备的时候,就没法玩儿了,也完全失去了自主权和议价权。

尤其是现在已经部署的数据中心设备,绝大多数都是非cpo方案下的机柜,各机柜内的构造和设计还不一样。如果想实现机柜间与机柜间的直接光传输,就需要厂商统一对机柜内的设备进行全面的更换,相当于全套更新,不仅需要都使用cpo交换机,甚至连机柜内的设计结构、范式都得重新调整,以确保稳定性。可以设想一下,你这个机柜里用的是cpo交换机,但另一个机柜仍然是传统交换机,交换机还有好多种,同时机柜内构造可能也不同,有的用gpu,有的用asic,布线也不同,这种情况下你怎么做到各机柜间接口统一、协议统一?全不统一,所以才需要保留现在最稳定最统一的接口标准,这个接口仍然就是收发电信号,所以仍然需要光模块来转换。

这就是因为技术成本问题、稳定性适配性问题、时间成本、金钱成本问题造成的,也就是与其全套更换配套,还不如直接在机柜间继续用成熟的光模块来实现。总之只要能实现高速的光传输就行了。

因此现在机柜外的场景,大厂没有任何动力去换掉可插拔光模块方案,因为本来机柜外就已经是全光传输了,拿掉光模块无非是省去了光电转换的步骤,实际上还是光传输,看似节省了可插拔光模块的成本,但反而会增加cpo方案下的机柜内成本,以及机柜内的维修难度,在目前的成本和稳定性下,完全得不偿失。

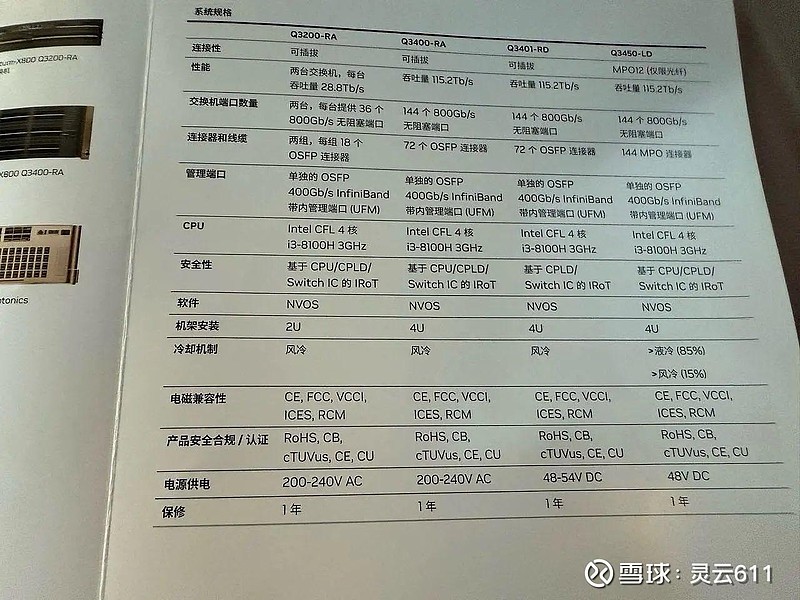

因此也能看到,以英伟达为例(如图),其最新的cpo交换机,总共4种型号,均是标准的cpo(即光引擎均封装在交换机内),但只有最后一种是真正意义上的cpo,即根本不保留传统可插拔端口,只用mpo光纤传输接口。而其他三种型号,均保留了可插拔接口,以便继续在机柜间使用可插拔光模块来确保光传输。

5、所以cpo落地,目前对于传统可插拔光模块厂商有哪些影响?除了光模块外,会影响哪些传统设备?

在3-5年内,机柜外的场景会缓慢替换,但因为意愿严重不足,同时也存在技术上尤其是统一性标准上的问题,所以替换率即使是5年后也很有限。

机柜内,反而会提升光模块的使用量,因为从无到有的量(以前除了特殊需求外,绝大多数情况下压根就不用光模块,只用铜缆,但现在只要用cpo交换机的,只要想升级光传输的,机柜内的服务器端就必须得用光收发模块),比替代原本就有的量(原本特殊情况已用光模块的情况下,从服务器、交换机双端使用,变成服务器一端使用)要大的多。

cpo交换机内,芯片中的硅光引擎,目前应该还是交换机厂商自己搞定,但如果中新后续可进入到供应链中(毕竟目前均已具备成熟技术,后续还可进一步实现良率的全面提升,以及成本降低),提供硅光引擎,那么这一块儿就又是一个增量。

同时还有一个更大的增量,那就是前面说过,目前cpo交换机基本都是标准cpo方案,即光引擎集成在交换机内。但如果后续客户提出要求,想把光引擎也保留为可插拔状态,那么后续的那些可插拔光引擎,无论是单独的,还是干脆和光源一起集成成为lpo光模块,这些均会由中新等光模块厂商来提供。这块儿才是最大的从无到有的增量。

但由于机柜内想尽量实现光互联,因此cpo方案下的机柜内,就会减少电信号的传输,因此原先的传输媒介铜缆,就会有被替代的风险。但服务器主板上的暂时不会,除非后续出现gpu级的cpo。另外也不会说使用cpo交换机的机柜内就会马上全替代铜缆,因为最开始提到的coherent提出的那个“高性能插座”,其中上面有一个是cpx(是接可插拔光引擎的),而另一个就是cpc(共封装铜缆),这个实际上就是继续保留可以接铜缆的选项的,而不是必须要换成光纤。也就是把选择权留给了客户。

以上均为我在查阅了大量权威资料后的个人理解,如仍有错误请随时指正,希望能帮大家理清目前的逻辑思路。