稀缺性为王:从泡泡玛特的成功解码“全球孤品”平安

#2025投资炼金季# #中国平安上半年新业务价值劲增四成#

当薄荷色LABUBU玩偶落槌拍出108万元的天价,舆论场瞬间沸腾。这个价格足以在二三线城市购置一套小户型住宅。这几年,这款“丑萌”风格的玩偶受到越来越多年轻人追捧。泡泡玛特成熟的饥饿营销策略,通过限量发售、限时抽盒等手段,不断制造稀缺性,击中了潮玩一族的炫耀心理。有的年轻人不惜溢价10倍、20倍重金买入,只为了追求一只收藏LABUBU隐藏款。而此次天价成交的LABUBU的价值锚点正是其“全球孤品”的稀缺属性。

资源的相对稀缺是经济学的基本命题。供给越稀缺,商品的价值就越大,就越多人追捧,映射到资本市场上市公司中,就是各个领域的龙头企业。但从全球视野来看,国内上市企业的稀缺程度各异,极少有上市企业具备“全球孤品”的稀缺属性。毋庸置疑,在金融领域,中国平安在全球都是极为独特的存在,成为独树一帜的标的。

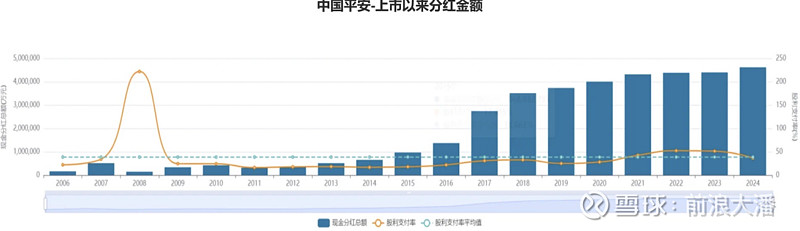

$中国平安(SH601318)$ 的稀缺属性体现在其分红历史中。平安连续13年没有中断分红,而且每年股息基本保持稳健增长,其中公司2024年分红达到了460亿。平安的股息率近五年的波动区间在4%-6%。这样的分红记录在国内上市公司中显然稀缺的。

中国平安稳定派息文化当然与创始人马明哲息息相关。他在多个场合说过,自己是股东的打工仔。有为股东创造价值意识的管理者本身就寥寥无几。除了有分红意识,还要有分红的能力。企业不挣钱,自然就无法分红。追溯平安分红稀缺性背后,是平安独一无二的战略布局,也是人无我有的产品体系,是平安“全球孤品”的客观存在。这种“稀缺性”带来长期回报的“稀缺性”。

战略布局稀缺性:独特的“综合金融+医疗养老”商业模式

中国平安的发展模式在金融领域始终与众不同,在上世纪90年代就提出了综合金融模式,自此始终贯穿公司发展历程,最终集保险、银行、证券、基金、资产管理等金融为一体的金融集团,成为名副其实的“综合金融第一股”,此时的平安就已极具稀缺性和战略价值。

在综合金融模式下,中国平安实现了更低的获客成本、更高的客户粘性。显然客户持有的合同数量越多,迁移的成本也越大,在平安的黏性就越强,留存率也越高。此外,东方不亮西方亮,多元化的金融布局一定程度也分散了金融的周期性,使得平安可以穿越周期。在寿险改革期间,平安产险、平安银行等金融企业发挥了稳定器作用,如今平安寿险新业务价值连续增长,在2025上半年,寿险新业务价值实现39.8%的强劲增长,这一数据背后是公司战略转型与业务优化的显著成效。

而随着老龄化进程加快,医疗、养老将成为客户的刚需。中国平安以客户需求为导向,把公司战略升级为“综合金融+医疗养老”,推出“保险+健康管理”“保险+居家养老”“保险+高品质康养社区”等“保险+服务”模式,满足客户从健康、医疗到养老的全生命周期需求,构建差异化竞争护城河。

在医疗领域布局上,平安内外部医生团队约5万人,实现国内百强医院和三甲医院100%合作覆盖,打造平安自有“医疗入口”;“平安家医”“医博通”等AI医疗服务,覆盖线上+线下全场景。养老领域布局上,平安从保险支付端向场景运营端延伸,推出“医、住、护、乐”联体养老体系,其中居家养老服务已覆盖85个城市,累计近21万名客户获得居家养老服务资格;并建设高品质养老社区,同步落地服务网络。

中国平安已然具备为需求端提供完整解决方案的能力。纵观整个金融行业,目前还没有第二家企业具备打造“保险+服务”的一站式解决方案的能力。放眼全球,平安“综合金融+医疗养老”的商业模式也是“孤品”。

产品矩阵稀缺性:重新定义“好保险”

在国内上市企业中,不少牛股都有一个相同的特点,就是不可替代的产品。比如酱香之王茅台,在国人心中具有无可比拟的地位,走出了二十多年的黄金长牛。又比如有国家级保密配方的中药之王片仔癀,上市发行价不到10元,后来狂飙到了400多元。

回到金融保险领域,过去产品趋于同质化,最终沦为渠道和价格的恶性竞争。而从客户角度出发,伴随时代发展,客户需求正在发生深刻变化,单一的事后赔偿已经无法满足客户对保险的需求,人们更需要保险与健康、养老、医疗等新需求的对接。“好保险”的内涵正在从单纯的“风险补偿工具”向“全生命周期守护者”转变。

而平安立足客户需求,升级“保险+服务”模式,以保险保障为基础,适配满足客户需求的多元化、个性化服务,打造人无我有、人有我优的产品稀缺性。

比如在健康服务方面,“臻享家医”在日常生活中会主动管理客户全家健康;如果身体出现一些“小毛病”,可以实现足不出户在线问诊、送药上门;如不幸罹患重疾,需入院治疗,该方案还可提供检查协助、专家会诊、住院及手术协助安排等一系列高品质医疗服务。

买了平安保险,客户除了拥有保障外,还可以享受到健康、养老服务。在老龄化时代,从保障产品的全面性及个性化服务来说,平安的保险产品自然会成为需求端替代的首选。

“保险+服务”模式沉淀到财务报表上,带来的客户价值也更大。平安中报数据显示,截至2025年6月末,享有医疗养老生态圈服务权益客户的客均合同数约3.37个、客均AUM约6.14万元,分别为不享有医疗养老生态圈服务权益的个人客户的1.5倍、4.1倍。

技术储备“稀缺”:AI科技底座赋能业务提质增效

随着人工智能时代的到来,AI将颠覆各行各业。安永报告指出,生成式AI、Agentic AI(代理式人工智能)、数据中枢成为全球保险公司的竞争焦点——“从后台工具转为战略中台”。

在中国平安的战略中,平安始终坚持科技驱动。国家知识产权出版社发布的《金融科技行业2024年专利分析白皮书》和《医疗健康行业2024年专利分析白皮书》揭晓了2019至2024年金融科技和医疗健康两大行业的全球专利人TOP10榜单。中国平安位列两大行业的专利榜单之首,并在众多核心细分领域的专利排名第一。

回过头看,坚持科技创新肯定是平安颇具战略意义的一笔。在业界其他金融公司还在卷线上化、移动互联化的时候,平安早已悄然开启了“智能进化”,引领金融行业AI应用的潮流。从企业科技布局衡量,平安在拥抱AI的前瞻布局也正是金融行业所“稀缺”的。

目前中国平安已构建了“953”科技体系:

九大数据库——涵盖客户、医疗、金融、资产等全维度数据,构建“数据为血”的平台根基;

五大技术实验室——视觉、听觉、大数据、医疗AI、硅谷创新实验室,打造自主算法体系;

三大科技平台公司——金融壹账通(ToB服务平台)、平安新金科(集团级数字化引擎)、平安健康(好医生)(ToC医健平台)。

$中国平安(02318)$ 联席首席执行官郭晓涛在业绩发布会上表示,平安在AI方面提出“五智”战略,包括智能化营销、智能化服务、智能化运营、智能化管理、智能化经营,核心逻辑是“AI in All”。

“AI in All”的战略价值正在显现,垂直领域的大模型带来越来越强的竞争优势,已成为赋能金融主业的强大驱动力。平安持续推进人工智能与数字技术深度融合,驱动主业的持续、健康、高质量发展,正创造出巨大的可衡量的价值。数据显示,截至2025年6月末,平安大模型调用次数达8.18亿,多元场景应用数超650个。

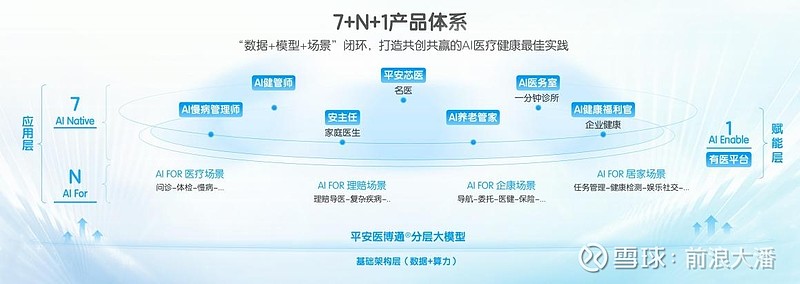

现平安医疗平台主体平安好医生已拥有“7+N+1”的产品体系。

$平安好医生(01833)$ AI产品可在“患者建档”、“病历整理”、“辅助诊断”、“辅助重症决策”、“AI随访”等关键环节压降时间,为医生减负,并提升患者遵从度。

尾声:

三重“稀缺”属性让平安构筑起坚实的护城河。在布鲁斯·格林沃尔德与贾德·卡恩合著的《竞争优势:透视企业护城河》核心观点直指企业长期价值的本质:真正的竞争优势并非源于短期战术,而是植根于结构性壁垒。拥有“三重”稀缺性的中国平安,正在不断收获需求端的肯定,并呈现出自我强化的网络效应:拥有越多平安产品的用户将不会轻易切换,高转换成本、平台依赖性及生态效应增加了用户的黏性,最终将构建起难以复制的竞争壁垒。

年轻人对LABUBU玩偶的追捧热潮并不是一蹴而就的,而是由潮玩核心圈层慢慢向更多年轻人扩散,最终汇聚成当下的潮流。在资本市场上,“全球孤品”平安就像一个独一无二的LABUBU玩偶。人们对平安的稀缺性和价值认知也需要一个过程。随着老龄化进程深化,AI时代加快到来,越来越多人认识到平安“综合金融+医疗养老”商业模式稀缺性及价值。

但如今中国平安的估值依然处于历史中低位。当市场仍在用周期股框架估值时,随着平安的稀缺性与定价权溢价逐渐被市场认识,或将掀起一轮价值重估的巨大浪潮。