从 “开年店买套房” 到 “日均倒闭55家”,眼镜店的暴利神话,被00后拆穿了

“老板,这副镜框打完折298?拼多多同款才19块9啊!”上周陪朋友配眼镜,这句话刚出口,店员的笑容瞬间僵在脸上。转头看橱窗里“进口防蓝光镜片2800元”的价签,再想起老家那条商业街接连贴出的“转让”告示——曾经开在街角、挤满学生的眼镜店,如今玻璃门上的“旺铺出租”都泛了黄,突然懂了:那些靠坑人赚钱的眼镜店,是真的活不下去了。

你一定也有过这种窒息时刻吧?小时候300块配的眼镜能戴五年,镜腿断了粘一粘还能接着用;现在随便挑副印着“进口镀膜”的,没上千块拿不下,可孩子视力该涨还是涨,半年就得换一副;明明看着一模一样的镜片,店员说“折射率1.67的更护眼”,你怕耽误孩子,乖乖多掏500块,事后对着手机查“折射率到底是啥”,才发现自己连数字含义都没搞懂。

更气人的是,你有没有试过配完眼镜回家,刷到同款镜片的批发价,瞬间心梗?我去年花1200买的“防蓝光镜片”,后来在当地商家的朋友圈看到,同款拿货价才65块——这哪是卖眼镜,简直是抢钱!

但现在不一样了。数据狠狠打了暴利的脸:2022到2025这三年,全国6万家眼镜店没了,平均每天55家关门大吉。昔日“开一年能全款买房”的印钞机,如今成了谁碰谁亏的“烫手山芋”。

这哪是电商逼的?分明是自己把路走死了!

一、你敢信?你买的2800元眼镜,成本可能连100块都不到

聊眼镜店的黑幕,绕不开江苏丹阳这个神奇的地方。

前几年路过丹阳,当地朋友带我逛镜片市场时,我直接看傻了:那些在大城市眼镜店标价几千的镜片,在这里论斤称都不算夸张。“这副1.61防蓝光的,批发价25块;你说的进口蔡司同款,拿货价撑死80块,门店敢卖2800,就是吃准你不懂行。”朋友随手拿起一副镜片,价格低到我以为听错了。

可就是这些成本几十块的东西,到了实体店摇身一变就成了“奢侈品”。有曾在眼镜店打工的网友爆料:普通镜片进货价10块左右,镜架10到30块,店里卖600多的眼镜,成本压根超不过100块。更狠的是博士眼镜,2016年时一片镜片进货价28元,门店直接标到280元,翻了整整10倍!

他们靠啥把价格抬这么高?无非是拿捏了你的“信息盲区”,再用“伪专业”包装成“为你好”。

“阿姨,这是德国进口的蔡司镜片,防蓝光率99%,能延缓孩子近视,贵点但值!”“先生,你度数高,必须用1.74折射率的,不然镜片会像啤酒瓶底一样厚,戴着显笨重。”这些话听着贴心,其实全是套路——全国真正持证的验光师才3万人,连行业需求(至少30万)的零头都不够,很多店员不过是培训三天就上岗的“销售型验光师”,机器半年不校准都算常态。

我同事李姐就踩过这坑。去年她花1800给儿子配了“近视防控镜片”,店员拍着胸脯说“戴半年度数不涨”,结果三个月后孩子说“看黑板模糊”,去医院复查才知道,度数涨了100度!医生拿着镜片一看就笑了:“这就是普通树脂片,换了个包装就叫防控款,你们被骗了。”更气的是,后来才发现验光数据都不准——瞳高少测了2毫米,孩子戴镜时一直歪头,度数能不涨吗?“店员连验光机器都没校准,就敢收300块验光费!”李姐气得当场把眼镜摔了,去门店理论,对方还嘴硬“是孩子用眼习惯不好”。

以前这招管用,是因为咱们没的选。要么去价格更贵的医院(光验光就收200块),要么去街边眼镜店,尤其是学校旁边的铺子,抓住家长“为孩子视力不惜钱”的心理,简直是躺着赚钱。可现在,谁还吃这一套?

二、00后太狠了:实体店试戴,转身网购,还扒出3个反杀技巧

眼镜店的好日子,是被互联网和精明的年轻人一起终结的。

我朋友的表弟今年大二,配眼镜的操作堪称“教科书级反套路”:先去公立医院挂视光科,花50块做全套验光(记住要要纸质报告,包含瞳高、散光轴位这些关键数据);再去商场眼镜店试戴镜框,每款都拍张照记型号,还会问店员“这镜框是什么材质”(避免网购时买到塑料仿品);最后打开拼多多,输入型号+品牌,直接找“官方授权店”下单——一套流程下来,蔡司镜片+网红钛合金镜框才花了299元,比实体店便宜近2000块。

“现在谁还听店员瞎忽悠啊?”表弟翻出手机里的小红书攻略,给我划重点,“你看,这些博主都把镜片参数讲透了:度数500以下,选1.56或1.60折射率就够了,1.74的又贵又重,根本没必要;防蓝光选‘阻隔率30%-40%’的,太高了会偏色,反而伤眼。”

他还跟我分享了3个避坑技巧,亲测有用:

验光时必问2句话:“数据包含瞳高吗?机器最近一次校准是什么时候?”很多低价验光会省略瞳高,导致戴镜头晕;机器没校准,数据根本不准。

网购镜片查防伪:收到镜片后,先看包装上的防伪码,去品牌官网查真伪(比如蔡司、依视路都有专属查询通道),避免买到翻新片。

镜架别买“网红款”:实体店标298的网红镜框,拼多多搜“同款+材质”(比如TR90、纯钛),19.9就能拿下,质量没差——很多实体店的镜框,其实就是从丹阳批发的,贴个牌就涨价。

你看,这就是眼镜店的噩梦:信息差没了,连套路都被扒得底朝天。

以前店员说“网上镜片质量差”,你可能真信;现在身边全是“网购眼镜真香”的例子:我闺蜜花59块配的基础款,戴了一年没变形;同事299元买的蔡司镜片,去实体店检测,店员都愣了:“这是正品,你在哪买的?”更别提“云验光”越来越方便,医院单据拍个照上传,手机APP(比如“春雨医生”“京东健康”)就能测瞳距,压根不用跟店员废话。

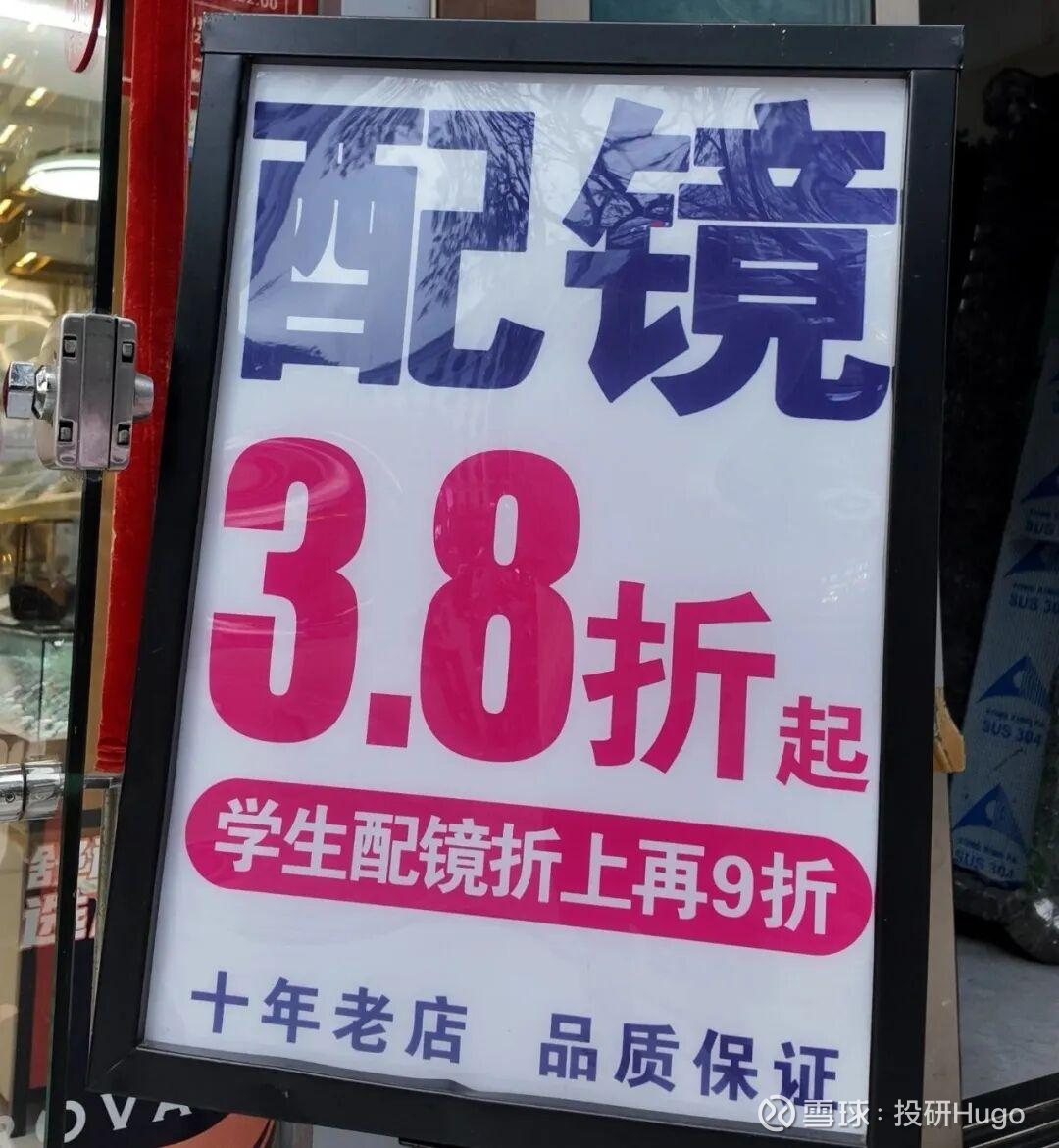

有商圈眼镜店老板跟我吐槽:“一天来几十个年轻人,全是拍照问型号的,真正下单的没几个。上周有个姑娘,试了10副镜框,最后说‘我再想想’,转头就在网上买了同款,还把我们的验光数据拍走了!”房租每月3万,人工成本2万,库存压了一堆(镜架过季就没人要,只能打3折甩卖),结果连保本的钱都赚不回来。去年我家楼下那家开了十年的眼镜店,老板最后清货时直言:“以前一副眼镜赚800,现在赚80都难,再撑就是赔本赚吆喝——上个月交完房租,兜里就剩500块,还不如去打工。”

更致命的是,线上还在不停“补刀”。直播间里“9.9元配镜”“买镜片送镜框”的活动随处可见,目仓眼镜就靠这招,2024年线上销量占了总销量的70%。实体店想打价格战?根本没底气——人家直接从丹阳工厂拿货,跳过所有中间商,成本比你低一半都不止。你卖999,人家卖299,还能赚钱,你怎么比?

三、别骂电商了!这3类眼镜店,反而越卖越火

有人说“眼镜店倒闭是被电商逼的”,但我最近发现,身边反而有不少眼镜店生意越来越好。仔细研究才明白,他们早就跳出了“靠信息差赚钱”的坑,靠“真价值”留住了顾客。

1.把“伪专业”变真服务,家长愿意花1200元买单

宝岛眼镜的转型太典型了。以前他们也靠卖高价镜片赚钱,现在直接主打儿童近视防控,店员全是持证验光师(墙上挂着资格证,能查到编号),会给每个孩子做“眼轴长度测量”“角膜曲率检查”,还建专属视力档案,每月免费复查一次。

有次我亲眼看到验光师花20分钟跟家长沟通:“孩子眼轴增长太快,除了戴防控镜片,每天要保证2小时户外,少看电子产品。”还教张哥怎么用“20-20-20法则”(每看屏幕20分钟,看20英尺外的物体20秒)缓解视疲劳。虽然他们的防控镜片卖1200元一副,比网购贵500,但张哥反而更买账:“不是在乎钱,是人家能说清孩子近视的原因,每次复查都详细讲注意事项,这钱花得踏实。”据说他们家复购率高达70%,很多家长都是朋友推荐来的,根本不愁客源。

2.把价格打到底,薄利多销照样赚

目仓眼镜走的是另一条路:极致性价比。他们直接跟丹阳的工厂合作,签下独家代理,砍掉所有代理环节,把成本压到最低——镜架25元,镜片30元,加上房租人工,单副成本60元,卖99元还能赚39元。

有人说“这么便宜肯定是劣质货”,但人家敢公开供应链:镜架用的是TR90材质(轻便耐摔),镜片是国家3C认证的树脂片,还提供“30天无理由退换”。有顾客买回去觉得度数不准,寄回去免费重配,还报销邮费。靠这波口碑,他们三年开了30多家店,年流水直接破千万——这不比以前“半年卖一副赚一千”靠谱多了?

3.配镜变“打卡”,咖啡区带火40%客流

还有些网红眼镜店更会玩,直接把店铺改成了“体验空间”。我家附近就有一家,店里设了咖啡区,点杯拿铁(25元)就能免费试戴所有镜框,还能让店员帮忙拍“眼镜ootd”;镜框按复古、韩系、通勤风分类,摆得像服装店一样,拍照特别出片,不少年轻人专门来打卡,发朋友圈时还会带店铺定位。

上次我去的时候,发现他们还卖防蓝光护目镜、隐形眼镜护理液,甚至加了助听器业务——老板说:“很多来配老花镜的叔叔阿姨,也有听力下降的问题,我们就引进了平价助听器,比医院便宜一半。”以前单客消费也就800块,现在顾客顺便买杯咖啡、带瓶护理液,单客价值能到1500元。客流量比以前涨了40%,咖啡反而成了“引流神器”,很多人喝完咖啡,觉得服务好,就顺便配了眼镜。

四、写在最后:靠坑人赚钱的行业,迟早会被淘汰

看到这里,你大概明白眼镜店倒闭潮的真相了吧?

不是电商太狠,也不是消费者太抠,而是那些抱着“能坑一个是一个”心态的老板,终于被越来越透明的市场“教育”了。以前你能靠“折射率”“阿贝数”这些名词唬人,现在年轻人比你还懂行;以前你能靠渠道垄断漫天要价,现在人家线上线下联动,把价格打回原形;以前你能靠“伪专业”蒙混过关,现在消费者宁愿多花50块去医院验光,也不信你的“免费验光”。

其实不止眼镜店,这些年倒下的“暴利行业”还少吗?靠炒作概念的微商、靠信息差赚钱的代购、靠虚假宣传的保健品……说到底,消费者不是傻,只是以前没的选。现在信息越来越透明,谁还愿意为“智商税”买单?

最后问你一个问题:你踩过最坑的一次配镜经历是什么?是被“进口”噱头骗了,还是验光不准导致度数涨了?或者你有什么反套路技巧?欢迎在评论区聊聊,咱们一起避坑,也转给身边准备配眼镜的朋友,别再花冤枉钱了!

免责说明:本文中提及的全国眼镜店关店数量、企业成本、产品进货价等数据,均源自公开报道、行业调研及网友分享,仅供参考,具体以官方信息为准;列举的品牌案例仅为说明行业转型方向,不构成商业推荐;配镜技巧为通用消费建议,因个体视力状况差异,具体方案需咨询专业视光医生或正规机构;文中观点为基于行业观察的个人见解,不代表行业统一立场,亦不作为投资、创业或消费决策依据,若因引用信息或参考本文内容产生直接或间接损失,作者及发布方不承担相关责任。