年轻人不住酒店,是消费市场的一次逻辑修正

一、假期酒店涨价的另一面:草地在亮,房灯在暗

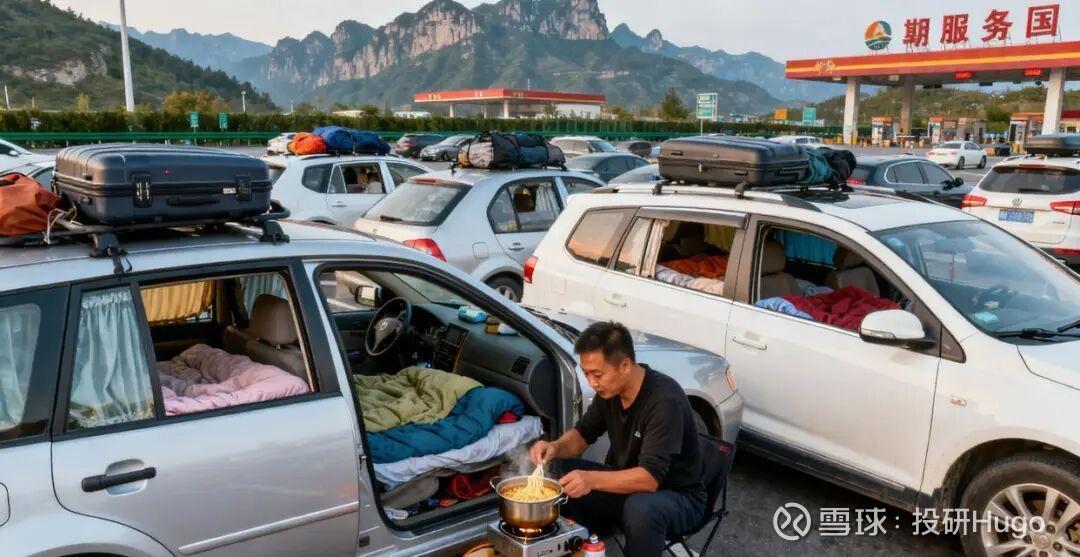

国庆假期,武汉长江边的夜晚,比烟花更热闹的,是那一片片彩色帐篷。

灯串、气垫床、投影仪、奶茶、烧烤,整条江滩变成了露天客房。

五星酒店的房间仍旧灯火通明,但老板心里都明白:

真正点亮假日消费的,不是他们的灯牌,而是那59块钱的帐篷。

这不是段子,这是数据。

根据携程与天猫户外联合数据,2025年“十一”露营装备销售额同比增长了148%;

同时,多个城市的中档酒店入住率却下降约25%。

价格没错,算法没错,

错的是时代:

人变了,消费的逻辑也变了。

二、为什么是年轻人率先“逃离酒店”?

先别急着骂“抠门”,这届年轻人只是更会算。

你看,他们的逻辑堪比博士论文:

一晚酒店800元,实际睡6小时,成本约133元/小时;

帐篷全套装备400元,用四次,折算单晚100元;

多出的700元,可以多玩一天,或者吃四顿。

他们早就不是被动消费的“羊群”,而是主动优化生活的“算法玩家”。

在算法的世界里,他们学会了反击算法——

你抬价?我换品类。你涨到天花板?我干脆不进屋。

过去酒店靠地理位置、品牌、舒适度绑定客户;

而现在,年轻人选择性价比+情绪价值+社交体验三合一的方案。

说白了,他们不住酒店,不是因为穷,

是因为酒店不再值得他们的钱。

三、价格是一场心理博弈:被打败的不是酒店,是预期

节假日房价的逻辑,其实和金融市场一样。

当市场需求暴涨,供给有限,价格自然上浮。

这是基础经济学常识。

但问题在于,酒店们忘了一件事——

消费者的预期不是无限可拉伸的。

当平日300元的房,假期变成900元时,

涨的不是利润,是怨气。

而怨气,是最强的供需调节机制。

它让人转向替代品。

帐篷,就是替代品。

不是临时起意的浪漫,而是理性选择的出口。

就像股市里的避险资产,当主流价格失真,人们自然寻找新的平衡点。

年轻人并不是不花钱,他们只是不再愿意当“被收割的流量”。

他们的理性,正是这届消费市场最危险的变量。

四、帐篷热:不是退回自然,而是一次“消费主权”的回归

过去十年,中国中产阶层的消费逻辑经历了三次转向:

从“品牌消费”到“性价比消费”,再到现在的“主权消费”。

“主权消费”的本质是:我决定钱去哪儿,不是被算法推着走。

帐篷,就是主权消费的一个符号。

它不是穷游,而是一次“生活自治”的练习。

你自己搭帐篷、自己煮泡面、自己挑营地,

在那一刻,所有决策权都回到了个体手里。

这和“躺平”不同,它更像一种温和的反抗:

我不拒绝消费,但我拒绝被动。

我不讨厌舒适,但我更想定义舒适。

你看,这就是理工科逻辑的浪漫——

从被动选择的系统中,提取出自由变量。

五、行业冲击:酒店不是受害者,而是该反思的甲方

很多酒店老板抱怨:“露营冲击了我们的生意。”

错。真正冲击你的,不是帐篷,而是“价值错位”。

当你用“旺季三倍价”掏空消费者时,

你就已经在透支信任。

从数据上看,这波“帐篷潮”反而带动了另一批市场:

户外装备、移动电源、车载冰箱销量飙升;

周边餐饮、小市集、夜游项目收入明显上升;

一些高端酒店甚至推出“屋顶露营”“星空盥洗间”反向融合。

这说明什么?

帐篷不是在抢酒店的饭碗,

而是在提醒酒店:体验经济的定义,不再由你决定。

六、社会底层逻辑:安全、基础设施与信任红利

别忘了,这一切能发生,还有一个中国特有的底气:治安与秩序。

十年前,谁敢在江边随便扎帐篷?

如今有巡逻、有管理、有设施。

这种社会安全感,是帐篷经济能生根的底层“系统参数”。

也是中国城市文明成熟的一个隐形注脚。

别小看这件事。

当社会允许“自由+安全”并存,

创新的生活方式才有空间。

帐篷背后,是一整套社会运行的信任红利。

它让年轻人敢花时间去生活,而不是只去消费。

七、深层启示:消费不是变穷了,而是变聪明了

这届年轻人并没有变穷,

他们只是拒绝“被动溢价”。

他们花钱更谨慎,也更精准。

他们懂得算法、看懂套路、拆解价格。

他们既能在天猫算ROI,也能在草地上谈理想。

他们的理性,是消费市场新的变量。

它逼着企业重新定价、逼着行业重新洗牌、逼着品牌重新思考“为什么值得买”。

帐篷的意义,不在于省了钱,

而在于——消费不再是从众行为,而是选择行为。

八、结尾:当价格失去说服力,故事才开始

年轻人不是抛弃酒店,而是抛弃“被设计的生活”。

他们在帐篷里找回了那一点生活的主导权。

资本用算法算利润,年轻人用算术算自由。

酒店卖舒适,帐篷卖故事。

最后的赢家,不一定是谁,而是谁能理解人心的变化。

当你看到一片帐篷时,不要只看到“省钱”,

那其实是一个时代在进行自我校正。

正如经济学里的一条恒定规律:

“当供给失真,市场会自己找到新的均衡点。”

而这一次,均衡点在草地上。

💬写在最后:理性消费,不等于反消费

如果说帐篷热是一种“逃离”,

那它逃离的不是酒店,而是被营销塑造的焦虑。

年轻人只是用自己的方式,在假期里重新夺回生活的定义权。

理性,不代表冷漠;节俭,也不代表消极。

他们在用行动告诉我们:

在价格与体验之间,理智地选择自己。

⚖️ 【声明】

本文所述内容仅代表作者个人的观察与观点,不构成任何投资、商业或市场决策建议。文中所引用的行业数据、市场案例来自公开资料与网络平台,仅供学习与交流之用,如有引用不当或涉及权益问题,请联系作者修正,转载请注明出处及作者署名。