第三方医学影像公司和第三方临床检测的公司对比

以下是第三方医学影像类与第三方检测类上市公司的综合对比分析:

📊 一、业务定位与核心企业对比

⚙️ 二、技术壁垒与数据价值

1. 医学影像类

AI驱动:

一脉阳光孵化的影禾医脉推出全球首个医学影像基座大模型MIIA,覆盖200+病种,准确率95%以上,通过数据训练实现多模态泛化。

数据资产化:

日均新增2-3万例标准化影像数据,部分标注数据已在上海数据交易所挂牌交易,开创医疗数据合规变现先例。

2. 检测类

实验室网络壁垒:

金域医学拥有38家省级实验室,覆盖90%人口区域;华大基因全球合作超300家三甲医院,构建基因数据库。

认证门槛:

检测类企业需CNAS(中国合格评定认可委员会)、CMA(检验检测机构资质认定)等硬性资质,天溯计量(创业板申报中)需通过超100项国家计量标准认证。

💰 三、盈利模式与政策依赖

🚀 四、增长引擎与国际化布局

1. 医学影像类:数据+AI双轮驱动

AI商业化落地:

一脉阳光2025Q3推出按部位收费的AI诊断产品,预计年收入贡献1.2亿元;RadNet通过AI订阅服务提升毛利率至45%。

出海策略:

采用“设备+数据服务”组合出海(如港澳、东南亚),目标5年内海外收入占比30%,依托中国性价比优势(设备成本低30%)。

2. 检测类:技术升级与场景拓展

基因检测蓝海:

华大基因无创产前检测(NIPT)纳入深圳医保,推动渗透率提升;肿瘤早筛市场空间超千亿。

新能源检测需求:

天溯计量切入动力电池检测(客户含亿纬锂能、蜂巢能源),受益新能源汽车产能扩张。

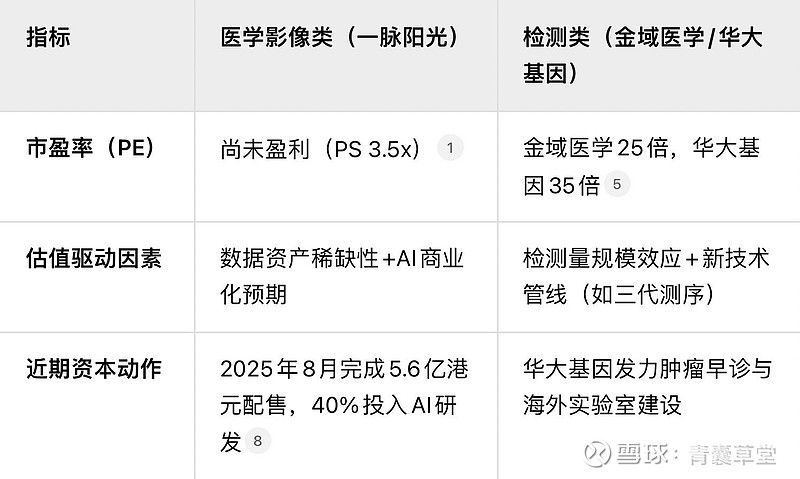

📈 五、资本市场表现与估值逻辑

💎 六、总结:核心差异与投资价值

护城河差异:

影像类:以数据资产+AI生态构建壁垒(如一脉阳光千万级结构化影像库);

检测类:依赖实验室网络密度+认证资质(如金域医学38家省级实验室)。

增长爆发点:

影像类:AI产品落地(2025Q3)与海外复制“CDH模式”;

检测类:肿瘤早筛、工业计量(新能源/半导体)等新场景渗透。

风险对比:

影像类:应收账款周转慢(194天),现金流承压;

检测类:集采压缩试剂利润,技术迭代成本高。

投资策略建议:

高成长偏好:关注医学影像龙头(一脉阳光)的AI商业化进展及数据变现潜力;