星座组网提速!商业航天爆单!低轨卫星深度分析(附核心企业)

近期,我国卫星互联网发射频率显著提升,从此前的一到两个月发射间隔缩短到3-5天,组网速度明显加快。同时,海南商业航天发射场已建成一号和二号发射工位并开启常态化运营,预计新增三号、四号工位,届时将形成“两期四工位”格局,进一步提升发射能力。

低轨卫星优势明显,全球在低轨卫星通信领域的竞争日益激烈。中国在政策端与产业端协同发力,持续出台一系列支持政策,推动卫星互联网成为国家“新基建”战略重点方向之一。#低轨卫星互联网# #商业航天#

01、商业航天

商业航天指由非政府主体出资、研发、运营的航天活动,涵盖卫星制造、发射、星座部署、地面服务等完整环节。其发展阶段上经历了早期起步阶段和技术&商业验证阶段,当前已进入密集组网、商用扩展的关键期,预计2027年之后以SpaceX为代表的头部公司完成星座部署,行业格局初步形成。

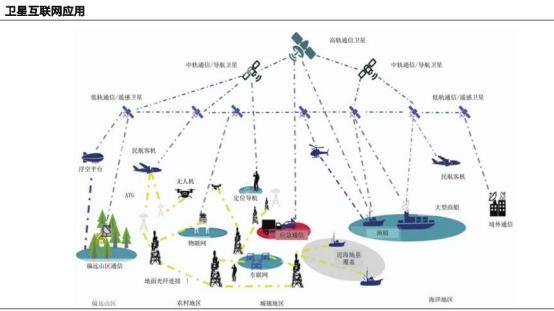

按用途划分,卫星可分为通信、遥感、导航、技术试验、科学探测等类型;按轨道划分,则有低轨(LEO)、中轨(MEO)、高轨(GEO)等。通信与遥感卫星多部署于LEO轨道,具备成本低、部署快、服务广的优势,因此低轨通信卫星与遥感卫星是当前商业航天中最主要的两类。

(资料来源:《中国商业航天视角下卫星互联网产业发展探析》,光大证券研究所)

02、低轨卫星

低地球轨道卫星(LEO)运行高度通常在数百至两千公里之间,代表性项目包括SpaceX的 Starlink、OneWeb、Amazon Kuiper及中国星网等。

LEO系统最大的优势在于通信延迟极低(约20ms-50ms),几乎可媲美光纤网络,非常适合实时性要求高的应用,如视频会议、远程办公、无人驾驶等。同时,LEO卫星可采用高频段通信,具备更高的可用带宽,有利于承载海量数据与高清视频流量。

由于轨道较低,单颗LEO卫星的覆盖范围相对较小,因此需通过构建上千颗卫星组成的星座网络来实现全球覆盖。多星组网不仅提升了系统的冗余性和抗干扰能力,也支持“星间链路”进行高速中继转发,构建空间互联网骨干网络。此外,LEO卫星更易于更新透代,且运行轨道低,有利于空间碎片的自然衰减,具备良好的可持续性。

低轨通信卫星已成为在轨卫星的主体。截至2023年5月1日,低轨通信卫星占比70%,其次是遥感卫星,占比约14%;美国低轨通信卫星数量遥遥领先,中国赶超空间较大。

(资料来源:《2023年全球航天器制造签约情况》)

03、国内发展现状

根据国际电信联盟(ITU)相关规定,卫星频轨资源具有排他性,其中地球同步轨道(GEO)资源需由各国协调分配,而低轨(LEO)与中轨(MEO)卫星资源则遵循“先申请、先占用”的时序优先原则。换言之,谁先报备、先部署,谁就拥有相应频谱与轨道的使用权。据赛迪研究院测算,地球近地轨道的可容纳卫星数量上限约为6万颗,而当前全球各国及企业提交的低轨卫星申报数量已远超该上限,资源争夺的紧迫性愈发凸显。

时效性是确保轨道使用权的重要门槛。ITU明确规定,卫星运营商需在监管时限内完成星座部署节奏:自首颗卫星投入使用起的两年内完成至少10%的部署、五年内达成50%、七年内实现100%。这在一定程度上防止了“占而不用”的资源浪费,也进一步压缩了各国及企业的实际部署窗口期。

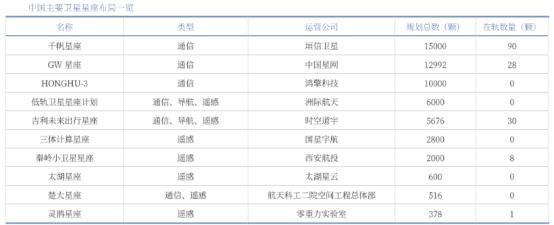

国内星座建设进入快车道。截至目前,中国境内登记在册的卫星星座项目已达100个,规划发射卫星总量超过6万颗,特别是三大“万星星座”计划。

1)千帆星座:由垣信卫星主导,整体规划部署15000颗卫星,分三阶段实施。第一阶段目标在2025年底前完成648颗卫星部署,实现区域覆盖;第二阶段至2027年底前完成全球覆盖;第三阶段则计划于2030年底前实现15000颗卫星的全星座组网。

2)GW星座:由中国星网统筹实施,是中国构建自主可控星链体系的核心工程,计划总计发射约13000颗卫星,目标在未来5年内完成首批约10%的卫星部署,并在2035年前实现全部卫星入轨。

3)鸿鹄-3星座:由民营火箭企业蓝箭航天提出,定位于构建全球宽带卫星互联网系统,计划总发射卫星数量为12000颗。目前已完成包括“鸿鹄号”、“鸿鹄2号”等多颗实验星发射,进入系统验证阶段。

(资料来源:你好太空网,中国银河证券研究院)

在卫星制造成本方面,我国与SpaceX仍存在显著差距。Starlink卫星制造成本为50万美元/颗,若以1美元等于7人民币进行换算,则约350万人民币/颗。相比之下,国内目前低轨通信卫星的制造成本约为3000万人民币/颗,约为Starlink的8.5倍。

在卫星发射成本方面,国内亟需突破火箭回收复用关键技术瓶颈。以SpaceX的Starlink项目为例,其主力运载工具“猎鹰”9号火箭具备成熟的回收复用能力,单位发射成本已大幅压降。目前“猎鹰9号”的单位质量报价为约2700美元/kg,单星发射成本约为84万美元,若采用回收复用机制,平均发射成本可进一步降至约27万美元。此外,正在研制的新一代运载火箭“星舰”若实现规模化应用,其单位成本预计将降至60美元/kg,单颗卫星发射成本有望压缩至约11万美元,或将进一步重塑行业成本结构。相比之下,国内商业航天在火箭回收复用技术方面尚处于攻关阶段,目前国内民营火箭每公斤报价仍在8万至11万元区间,成本水平显著高于国际先进水平,发射环节成为当前我国低轨星座建设中制约效率与经济性的主要瓶颈。

(资料来源:《“星链”卫星低成本建设因素及方法研究》,光大证券研究所)

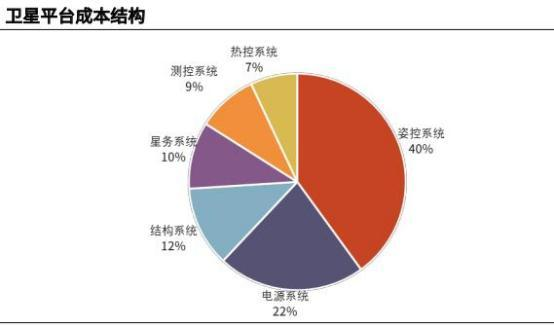

04、钙钛矿

能源系统在低轨卫星整星中占据显著成本比例,是整星系统中亟待优化的重要子系统之一。根据艾瑞咨询,卫星电源系统成本约占卫星平台成本的22%。随着太阳能电池布设面积的扩大,其在整星制造成本中所占比例逐渐增高,已成为制约商业航天器成本控制与快速部署的关键因素。

(资料来源:艾瑞咨询,光大证券研究所)

目前商业航天主要采用砷化镓(GaAs)太阳能电池作为主要供能方式,虽具有转换效率高、抗辐照强、可靠性优等优势,但高昂的成本正逐步暴露出其在商业航天应用中的瓶颈。主要原因在于砷化镓原材料价格昂贵,单位功率成本高达上千元人民币/W,导致成本占比远高于结构、通信等子系统,严重影响整星经济性。

相比之下,钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其具备高效率、轻量化、低成本制备等特点,正成为低轨商业航天能源系统中下一代突破路径。学术研究表明,钙钛矿太阳能电池理论比功率可达23W/g,远超当前主流的砷化镓GaAs(0.4-0.5W/g)器件。因此在同等发电功率下,钙钛矿电池重量降幅超过98%。

钙钛矿在空间环境中的实证表现正不断被验证。NASA已在多轮MISSE任务中将钙钛矿组件部署至国际空间站,验证其在轨性能,多组钙钛矿太阳能电池在国际空间站表面暴露超过6个月后表现出优异的稳定性;澳大利亚CSIRO开发的柔性钙钛矿太阳能电池,已随SpaceX发射任务成功进入太空测试;中国光因科技于2024年实现钙钛矿组件的外太空测试运行。这些均显示钙钛矿具备实用化应用的潜力。

05、核心企业

$航天科技(SZ000901)$ :公司加速度传感器、电源电路产品助力神舟十八号、神舟十九号、嫦娥六号等多项载人航天工程和探月工程任务,目前航天应用业务在手订单相对饱满,主要配套航天三院及船舶、兵器等客户。

$德恩精工(SZ300780)$ :火箭动力系统重点研发中小型火箭发动机,涉及液氧煤油、固体推进剂等多种技术路线。产品定位为低成本、高可靠性的商业航天动力装置,可适配卫星发射、亚轨道飞行器等场景。

$飞沃科技(SZ301232)$ :为天兵科技等商业航天企业提供火箭箭体结构件紧固件(如舱段连接螺栓)和发动机关键紧固件(如涡轮泵组件螺栓);在航空发动机领域实现了热端部件、冷端部件的全谱系覆盖。

通宇通讯:公司卫星通信产品已形成包括地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端应用等三大类产品。卫星通信载荷产品主要为星载有源相控阵天线,支持Ka、Ku频段,已小批量应用于低轨通信卫星。

上海沪工:航天科技集团、航天科工集团等国家队的核心供应商,核心产品包括火箭结构件、战术导弹部件、卫星结构件。

上海港湾:以卫星能源系统解决方案为核心,通过控股子公司上海伏曦炘空科技有限公司专业化布局,形成覆盖卫星电源系统、太阳帆板及结构机构的全链条技术能力。

(特别说明:文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料,本报告力求内容、观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责,本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。)