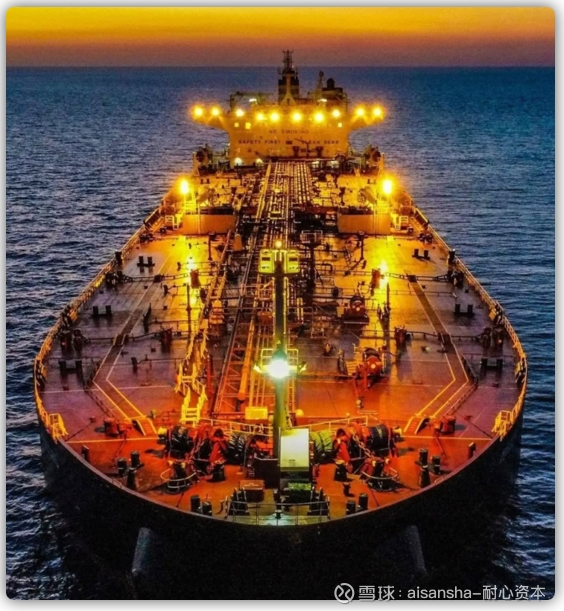

VLCC长航线狂飙!超级周期在路上了?

灰色油田触顶警报!VLCC长航线狂飙!“制裁红利”变“产能杀机”

原创

过去两年,航运圈习惯将油轮市场的热度归功于“制裁红利”:俄罗斯、伊朗、委内瑞拉的灰色船队拉长了航程、制造了低效,推动运价上涨。Frontline首席执行官Lars Barstad在奥斯陆指出,焦点应从“制裁”转向“产能”。他认为,这些受制裁国家并非仅被政策限制,而是受地质和投资掣肘,正逼近产量天花板。与此同时,大西洋盆地的增量油从美国、加拿大、巴西、圭亚那涌现,亚洲重新从西半球拉油。这不是短期贸易打乱,而是一场结构性复位,对VLCC而言,这才是决定未来几年胜负的关键变量。

真正的拐点:不是制裁,而是产能天花板

市场常将复杂问题归因于单一事件,如乌克兰冲突、出口限令价格上限、保险禁运等改变了航线。但Barstad强调,VLCC市场的底层驱动力不是“制裁项”。俄罗斯、伊朗、委内瑞拉过去两年的出口韧性超出预期,但它们靠的是存量资产的“压榨式”利用与折中解决方案,而非可持续的资本开支和技术进步。缺乏资本和技术,产量见顶只是时间问题。对海运而言,一旦灰色供应增长失速,亚洲增量需求将由大西洋盆地供给满足,而不是靠打折的受制裁油。

三大“灰色”供应国的困境:资金、技术与地质的三重挤压

俄罗斯短期靠旧油田挤压产量,长期受技术断供影响,新项目成本高、周期长。以价换量难以抵消递减率和资产老化。一旦亚洲偏好回落,运距和船型将优化,推动VLCC动能。伊朗在全球最严厉制裁下依然翻倍出口,但设备和设施欠账严重,产能维护难度大。其依赖非主流船舶和隐蔽物流,效率低,无法替代VLCC主航线。委内瑞拉地质资源优,但地面系统弱,重油升级和港口能力掣肘。政策缓和后,资本和技术恢复需多年,无法成为亚洲稳定主供给。把这三者放在一起看,Barstad的结论并不激进:它们出口的“惊喜期”已过,进入维护都难的“吃老本期”。当结构性增量切换到大西洋盆地,VLCC的航程与吨海里将重新成为定价核心。

大西洋盆地的崛起:从页岩到深水,增量回到“正规军”

若问接下来三年,全球哪儿的油最有把握长出来?答案几乎写在地图上:

在美国,页岩油开采效率持续提升,管道运输和装船流程优化,推动原油出口量攀升。墨西哥湾轻质原油匹配亚洲炼厂裂解能力,经济性突出。尽管深水港设施有限,反向近海驳船和海上转运成常态,VLCC在美湾至亚洲航线回归成市场必然。巴西盐下油田开发稳定,新FPSO平台交付形成产能台阶跃升。巴西至东亚长航线特性,使高质量油流量跳升直接放大VLCC需求。圭亚那巨型油田开发速度罕见,边际油质量上乘。虽基数小,但稳定增产叠加亚洲拉力,使其迅速成长航线高质量拼图。加拿大出口通道改善,边际出海能力提升。虽对VLCC直接拉动不及美巴强劲,但释放其他产地替代空间,间接支撑远东长距离运输。

当这些“正规军”产油国将增量产能押注于东向长航线时,VLCC的比较优势便被系统性放大:大船规模、长距离航程、低单位运费以及强劲的吨海里弹性,这正是其设计初衷所在。

贸易流向的第二次重排:亚洲开始“拉长线”

乌克兰战争后第一轮重排是欧洲“去俄化”,亚洲承接折价桶,占近五分之一份额。美国和拉美油被挤向欧洲,拉动Aframax和Suezmax,而VLCC角色阶段性弱化。如今第二轮重排发生,亚洲买家转向性价比,包括稳定性和合规。结果是,拉美与美国桶对亚洲的吸引力恢复,沉睡近两年的“跨大西洋到亚洲”的主航线复苏。VLCC的夏季强势并非偶然,背后是“谁来供应亚洲增量”的结构性逆转。

VLCC的胜负手:航程、吨海里与结构性紧缺

VLCC不是为美湾到欧洲的短线跑腿设计的,它是为“跨洋拉长线、单船拉大单”而生。决定VLCC周期的,不是船只绝对数量,而是吨海里与物流效率三件套:

航程变长意味着从大西洋到东亚的每增加一个海里,都在放大VLCC的利润杠杆。主航线转为多元长链,VLCC成唯一规模优势船型。低效操作的叠加效应则体现在STS操作、反向驳运以及分段装卸,为VLCC创造了可收费的冗余时间。这种“低效红利”将长期存在,并通过地缘政治低效放大吨海里需求。

供给约束进一步强化了这一格局,新造船受制于造船产能与其他船型的竞争,导致VLCC订单保持克制且交付集中在更远的年份;同时,影子船队老化与合规压力增加,提高了有效运力门槛。运力紧俏、航程延长、低效增多,构成了VLCC运价的三重支撑,这也是为什么哪怕宏观需求没有暴增,VLCC也能在结构性重排中拿到超额的价格权。

谁在失去、谁在获益:边缘化与回归主流的此消彼长

失去的是谁?首先是依靠折价的“灰色桶”。它们在亚洲市场的边际份额正在被大西洋正规军挤压。一旦折价收窄、合规风险上升、资金成本上行,这些桶以维持存在感。其次是中小型船型。当美湾对欧洲的替代告一段落、欧洲自身库存和内源性调度稳定后,更多增量转向亚洲,VLCC从“非主角”重新坐回C位。获益的是谁?VLCC船东、具备美湾/拉美装货网络的交易商、以及善于做复杂长链配置的承租人。对于亚洲炼厂而言,锁定美湾与拉美的长期供应合约,加上灵活的VLCC船期管理,将成为降低全链条成本的新抓手。

变量与风险:这不是一条没有波动的上升曲线

即便我们对结构性逻辑有信心,也必须承认短期波动与中期变量的存在:需求侧的不确定性显著影响VLCC市场,亚洲炼化开工节奏、成品油出口配额、宏观经济增长及电力燃料替代均可能短期冲击拉运力度,炼厂检修季与成品油裂解价差波动更导致货量节拍不均衡。制裁执行强度的边际变化对市场影响迅速,针对俄罗斯、伊朗、委内瑞拉的政策若趋严或宽松,将直接改变其原油折价与出货节奏,传导至航运市场。基础设施约束同样关键,对VLCC实际可用性构成短期扰动。价格周期的反身性进一步放大波动。当油价高企时,边际桶积极出海,非主流供应活跃。油价回落则导致长航线套利窗口收缩,运距受压。这些变量虽不改变中长期趋势,却会在周期中制造“拉锯”效应。策略的成败在于能否利用这些短期波动优化结构,而非被噪音牵制。

策略建议:为“长航线时代”重构配置

为应对“长航线时代”,船东应提升VLCC船队灵活装卸与STS操作能力,投资运营安全,抢占美湾—近海转运—远东长链效率高地。其次,审慎新造船时点,优先考虑能效合规。再者,优化资本结构,结合期租与现货锁定收益。承租人/贸易商应提前布局USG/Brazil/Guyana—Asia船期,建稳定VLCC长航线池,利用地理套利与期现策略,填平供应链波动。炼厂与终端买家应锁定大西洋增量来源,优化油篮子配比,减少对折价桶依赖。通过优化配船、靠泊效率与库存管理,降低航运环节独享的“低效红利”。

VLCC的“再主角时代”

把视野从单一事件拉回供需结构,Barstad的判断提供了更坚实的框架:当俄罗斯、伊朗、委内瑞拉的产量逼近天花板而难以持续扩张,大西洋盆地的正规增量将回到亚洲;当主航线回归“长航线”,VLCC的价值回归“长视角”。

这是由投资和地质塑造的“慢牛”。油在地上是地缘政治,在海上是几何距离。决定运价的是谁为亚洲增量承担长距离、高效率和稳供给。当“灰色桶”触顶,VLCC迎来吨海里和紧缺塑造的再主角时代。船东需要耐心,承租人需要前瞻,政策需要确定性。顺势者将在长航线上收割超额收益。