硅碳负极,谁是盈利最强企业?

硅碳负极:锂电界的新宠儿

在新能源的大舞台上,锂电池一直是聚光灯下的主角,从我们日常使用的手机、笔记本电脑,到马路上风驰电掣的电动汽车,再到为城市稳定供电的储能电站,锂电池的身影无处不在。而在锂电池的众多组成部分中,负极材料堪称是影响电池性能的关键一环。

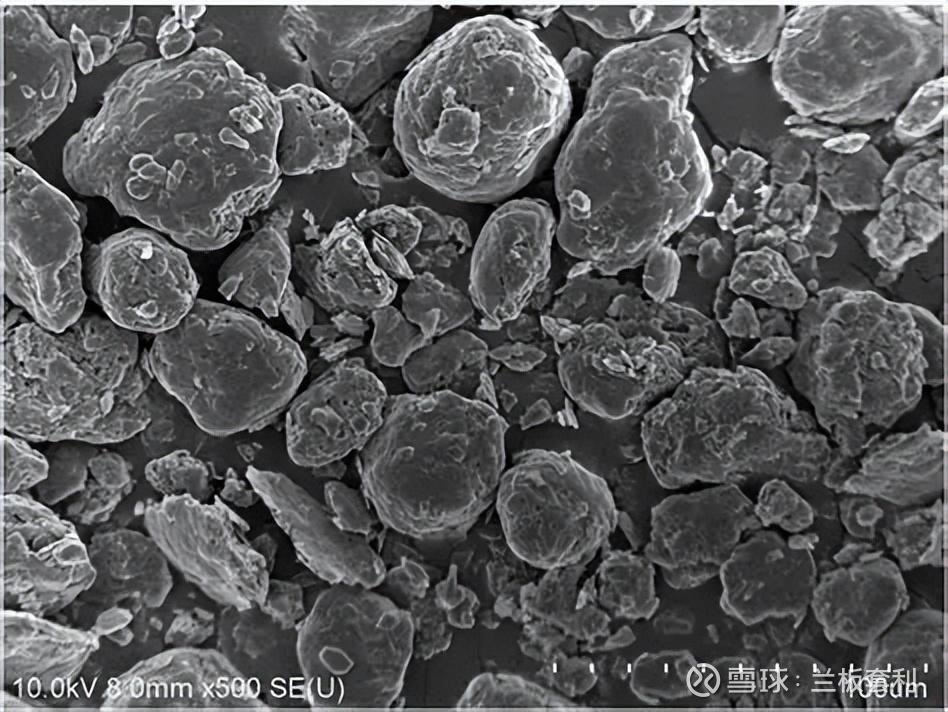

硅碳负极材料犹如一颗冉冉升起的新星,闯入了人们的视野。硅,作为硅碳负极材料的核心元素之一,有着令人惊叹的高理论比容量,高达 4200mAh/g,是石墨负极的十多倍,这意味着在同样大小和重量的情况下,硅负极能够存储更多的电量,大大提升锂电池的能量密度。

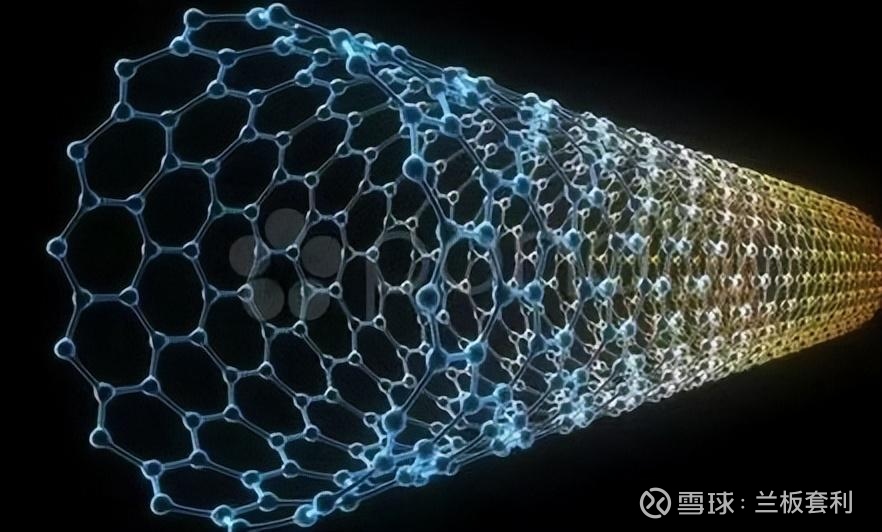

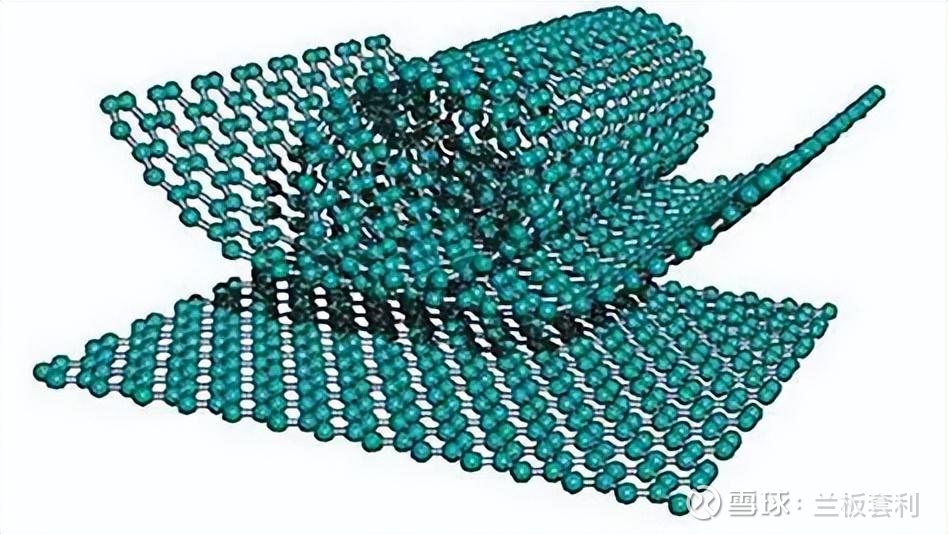

不过,硅也有自己的 “小脾气”,在充放电过程中,它会发生巨大的体积变化,膨胀率可达 300% 以上,这就好比一个气球,一会儿被吹得很大,一会儿又瘪下去,反复几次后,就容易 “粉身碎骨”。而聪明的科研人员想出了一个好办法,将硅与碳材料复合,制备出硅碳负极材料 。碳材料就像一位贴心的 “保镖”,紧紧包裹着硅,为硅提供支撑,缓冲硅在充放电过程中的体积变化,提高电极材料的结构稳定性;同时,碳材料良好的导电性还能为电池内部的电子传输开辟顺畅的道路,进一步提高电池的充放电效率。可以说,硅碳负极材料完美融合了硅和碳的优势,解决了硅材料的 “痛点”,成为了锂电池领域最具潜力的 “潜力股”。

参赛选手大揭秘

在硅碳负极这片充满机遇与挑战的战场上,众多企业纷纷摩拳擦掌,跃跃欲试,都渴望在这场激烈的角逐中脱颖而出,成为行业的领军者。下面,就让我们来认识一下这些在硅碳负极领域各显神通的 “参赛选手” 。

硅烷科技,全称河南硅烷科技发展股份有限公司,作为中国平煤神马集团公司的控股子公司,成立于 2012 年 5 月,坐落于河南省许昌市襄城县循环经济产业园区内。它就像是一位专注于氢硅材料领域的 “工匠”,主营业务为氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务,主要产品有电子级硅烷气与氢气。2016 年 8 月,硅烷科技成功在新三板挂牌,2022 年 9 月 28 日正式在北交所上市,成为中国资本市场硅烷特气第一股,北交所氢硅材料 “第一股” 。它通过自主研发的 “ZSN 法高纯硅烷生产技术”,打破了国外厂商对高端硅料的垄断,实现了国产电子级硅烷气的规模化生产,为我国半导体产业链的自主可控贡献了重要力量。

北京利尔高温材料股份有限公司,自 2000 年成立以来,已经在耐火材料领域深耕了二十多年。它就像一位经验丰富的 “建筑大师”,主要从事耐火材料的生产和销售,产品广泛应用于钢铁、有色、石化和建材等领域。近年来,北京利尔积极探索新的业务领域,在硅碳负极材料相关的耐火材料配套方面展现出了独特的优势,为硅碳负极材料的生产提供了坚实的 “后盾” 。

黑猫股份,作为炭黑行业的龙头企业,连续 20 年蝉联国内炭黑产销冠军,在传统炭黑领域可谓是 “一骑绝尘”。但它并不满足于此,而是积极寻求转型,就像一位勇于突破自我的 “探险家”,向高附加值的 “碳基新材料” 蓝海进发。在硅碳负极材料领域,黑猫股份凭借其在炭黑生产方面的技术积累和资源优势,大力发展导电炭黑等相关产品,已经开始给下游行业头部客户大量供货,订单排到了几个月之后,产品供不应求,展现出了强大的市场竞争力 。

贝特瑞新材料集团股份有限公司,成立于 2000 年 8 月,隶属于上市企业中国宝安集团股份有限公司。它是一家以技术创新为引领的全球电池材料整体解决方案领导者,拥有 960 余人的研发团队,已获授权专利权 723 余项,可谓是人才济济、技术雄厚。贝特瑞在锂离子电池负极材料领域一直处于行业领先地位,早在 2010 年负极材料出货量就成为世界第一。在硅碳负极材料方面,它不断加大研发投入,推出了一系列高性能的产品,适用于超高容量型的各种类型电池,为提升锂电池的性能做出了重要贡献 。

璞泰来,全名为上海璞泰来新能源科技股份有限公司,2012 年 11 月 6 日在上海市工商局登记成立,2017 年 11 月在上交所上市。它致力于成为全球领先的新能源电池关键材料及自动化设备的综合解决方案提供商,业务涵盖负极材料及石墨化、膜材料及涂覆、自动化装备等多个领域,就像一个新能源电池材料领域的 “全能选手”。在负极材料方面,璞泰来通过不断创新和优化工艺,其产品性能优异,在市场上拥有较高的占有率,与宁德时代等众多知名电池企业建立了长期稳定的合作关系 。

硅宝科技,成都硅宝科技股份有限公司,是国内有机硅新材料行业中一家颇具影响力的企业,成立于 1998 年。它专注于有机硅密封胶等新材料的研发、生产和销售,就像一位专注于有机硅领域的 “艺术家”,用创新的 “画笔” 描绘出有机硅材料的无限可能。在硅碳负极材料领域,硅宝科技利用其在有机硅材料方面的技术优势,开发出了一系列相关产品,为硅碳负极材料的性能提升提供了新的解决方案 。

中科电气,湖南中科电气股份有限公司,成立于 2004 年,最初是一家电磁冶金整体解决方案提供商,在电磁行业有着深厚的技术积累。后来,它如同一位勇敢的 “跨界者”,成功进军锂电负极材料领域。中科电气不断加大研发投入,提升生产工艺,其硅基负极材料在比容量、循环稳定性等方面表现出色,逐渐在硅碳负极材料市场中崭露头角 。

博迁新材,江苏博迁新材料股份有限公司,2010 年成立,是一家专业从事纳米材料研发、生产和销售的企业。它就像一位专注于纳米世界的 “探索者”,在纳米材料领域取得了众多技术突破。在硅碳负极材料方面,博迁新材利用其纳米材料制备技术,开发出了高性能的纳米硅基材料,为硅碳负极材料的发展注入了新的活力 。

上海洗霸,上海洗霸科技股份有限公司,成立于 1994 年,原本是一家专业从事水处理技术服务的企业,在水处理领域积累了丰富的经验和技术。近年来,它也开始涉足新能源材料领域,就像一位勇于尝试新领域的 “开拓者”,在硅碳负极材料相关的前驱体材料等方面进行研发和生产,努力在硅碳负极材料市场中找到自己的一席之地 。

产能与市场份额角逐

产能和市场份额是衡量企业在硅碳负极材料领域竞争力的重要指标。贝特瑞在产能方面处于领先地位,截至 2024 年底,其硅基负极产能达 5000 吨 / 年,全球市占率超 70% 。公司计划在 2025 年新增产能至 1 万吨,进一步巩固其在市场中的领先地位。贝特瑞的高产能和高市场份额得益于其多年来在负极材料领域的技术积累和市场拓展,以及与众多国际知名电池企业的紧密合作 。

璞泰来也在积极扩充产能,其安徽紫宸 1.2 万吨硅基负极项目预计 2025 年投产 。目前,璞泰来在负极材料市场的全球市占率约 18%,随着新产能的释放,有望进一步提升市场份额。公司通过不断优化生产工艺和产品性能,满足了市场对高性能负极材料的需求,从而在市场竞争中占据了一席之地 。

黑猫股份在导电炭黑领域已经具备了一定的产能规模,其乌海黑猫基地经过技改的导电炭黑产线已具备了一定的产能规模,同时还在内蒙古和江西布局了导电炭黑南北两大产能基地,分别拟建 5 万吨 / 年和 2 万 / 年超导电炭黑新增产能 。在硅碳负极材料方面,公司规划的年产 22 万吨锂电池负极材料一体化项目,其中包括 2 万吨硅碳负极材料,项目投产后将对公司的市场份额产生积极影响。黑猫股份凭借其在炭黑行业的龙头地位和资源优势,在硅碳负极材料领域的产能扩张速度较快,有望在未来市场竞争中脱颖而出 。

北京利尔的全资子公司洛阳利尔规划的新建年产 1 万吨纳米硅碳电池负极材料项目,虽然目前尚未完全投产,但一旦项目落地,将为公司带来新的产能增量。公司通过其参股公司联创锂能已经向宁德时代等电池厂商供货硅碳负极材料,这有助于公司在市场中积累客户资源,提高市场份额 。

其他几家公司如硅烷科技、硅宝科技、中科电气、博迁新材和上海洗霸,目前在硅碳负极材料的产能和市场份额方面相对较小,但它们都在通过技术创新和市场拓展来提升自己的竞争力。硅烷科技通过三期 3500 吨 / 年硅烷项目的建成投产,提高了硅烷气的产能,为硅碳负极材料的生产提供了更稳定的原材料供应;硅宝科技、中科电气、博迁新材和上海洗霸则通过不断研发新产品、优化生产工艺,来提高产品质量和性能,从而吸引更多客户,逐步扩大市场份额 。

一般来说,产能越大,企业能够满足市场需求的能力就越强,从而有机会获得更多的订单和市场份额。而市场份额的提升又能够带来规模效应,降低生产成本,提高企业的盈利能力。例如,贝特瑞凭借其高产能和高市场份额,在原材料采购、生产加工等环节都具有较强的议价能力,能够有效降低成本,提高利润空间 。

技术创新与成本控制

技术创新和成本控制是企业在硅碳负极材料领域取得竞争优势和提升盈利能力的关键因素。贝特瑞在技术创新方面投入了大量资源,其研发的第六代硅碳负极通过纳米硅 / 碳复合结构优化,能量密度提升至 2100mAh/g,膨胀率控制在 20% 以内,适配快充场景 。该产品已通过特斯拉、宁德时代等头部客户的电芯测试,并在 4680 大圆柱电池中实现小批量应用。在成本控制方面,贝特瑞通过闭环回收技术,实现了从退役电池到高纯度正负极材料的超短流程再生,降低了原材料成本。其回收料占比超 80%,较原生材料降低 40% 以上原材料成本,综合成本较传统回收工艺下降 25% 。

璞泰来采用 CVD 气相沉积工艺,通过在多孔碳骨架中均匀沉积纳米硅颗粒,显著缓解体积膨胀 。新一代硅碳负极循环寿命突破 1200 次,较传统球磨法产品提升 50% 以上,首效提升至 88%。在成本控制上,璞泰来通过设备规模化和原材料降本,将硅碳负极成本从 50 万 / 吨压缩至 22 万元 / 吨,接近动力电池可接受区间 。

黑猫股份在导电炭黑领域通过自主研发突破技术壁垒,对标海外中高端产品,成功制出锂电级导电炭黑 。公司还与复旦大学、上海浦东复旦大学张江科技研究院共同建立 “黑猫股份 - 复旦大学 - 张江科技研究院新能源碳材料校企联合实验室”,开展新能源领域纳米碳、硅碳负极及其相关产品的科研项目研究,提升技术水平。在成本控制方面,公司通过煤焦油精制产业链延伸,依托产业链间的资源循环利用降低生产成本 。

北京利尔与中山大学联合共建 “中山大学 — 联创碳中和技术研究院”,重点推进碳中和相关技术的研究与应用开发,特别是在下一代二次电池及固态锂离子电池领域的应用研究与开发方面 。公司已获得国家知识产权局授权的两项发明专利,在技术创新上取得了一定成果。同时,通过与参股公司联创锂能的协同合作,优化生产流程,控制成本 。

硅烷科技通过不断优化生产工艺,提高硅烷气的纯度和质量,满足硅碳负极材料生产的需求 。公司还在积极开发新兴领域客户,优化客户结构,降低市场风险。在成本控制方面,通过技改等措施降低 10% - 20% 的生产成本,提高产品竞争力 。

技术创新可以使企业开发出性能更优异的产品,满足市场对高能量密度、长循环寿命等方面的需求,从而提高产品附加值,获得更高的利润 。而成本控制则可以降低企业的生产成本,提高产品的性价比,增强市场竞争力,进而增加市场份额和盈利空间 。例如,贝特瑞和璞泰来通过技术创新提升了产品性能,吸引了更多高端客户,产品价格相对较高;同时通过成本控制降低了生产成本,从而实现了较高的盈利水平 。

未来展望与行业趋势

随着全球对新能源的需求持续增长,硅碳负极材料作为提升锂电池性能的关键材料,其市场前景十分广阔 。从市场需求来看,电动汽车市场的快速发展对电池能量密度提出了更高的要求,硅碳负极材料能够显著提高电池的能量密度,满足电动汽车长续航里程的需求,因此在电动汽车领域有着巨大的应用潜力 。同时,3C 电子产品、储能等领域对高性能电池的需求也在不断增加,这将进一步推动硅碳负极材料市场的发展 。