四川长虹:AI浪潮中的千亿逆袭之路

辉煌不再:传统巨头的困境

曾经,四川长虹凭借着卓越的品质和强大的市场影响力,连续 20 年蝉联国内电视销量第一,市场占有率一度高达 35% ,是当之无愧的 “彩电大王”。1994 年,四川长虹在境内完成上市,成为家电行业第一批上市的公司,彼时的它,营收规模是格力电器的 4 倍,在国内家电行业中占据着领先地位,“天上彩虹,人间长虹” 的广告语更是深入人心。

然而,随着时代的发展和市场环境的变化,四川长虹逐渐面临诸多困境。在市场份额方面,如今的四川长虹已不复当年之勇。2025 年上半年,TCL、海信和小米均以超过 20% 的市占率位列出货量前三名,且全部实现增长;而四川长虹、海尔和康佳三个传统品牌上半年的出货量均未超过百万台,合并约为 207 万台,同比下降 8.1%,合并市占率达到 12.4%,较去年同期下降 1.3 个百分点。四川长虹延续颓势,继 2024 年销量暴跌 12% 后,2025 年一季度出货量同比再降 28% 至 78 万台,跌出行业前五。

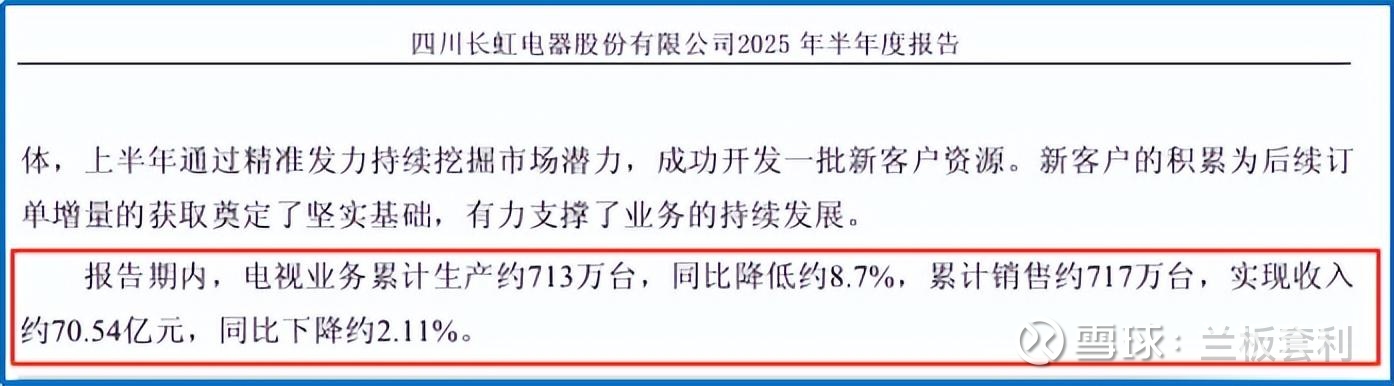

出货量和业务收入方面同样不容乐观。2025 年上半年,四川长虹电视出货量同比下降 5.7% 至 717 万台,业务收入 70.54 亿,也同比下降了 2.11%。整个中国电视市场品牌整机出货量 2025 年上半年达到了 1662.5 万台,同比增长 1.4%,在这样的大环境下,四川长虹的下滑显得更为突出。

四川长虹陷入困境,原因是多方面的。从技术迭代角度来看,其速度明显跟不上市场需求。2025 年上半年,全球彩电出货量较上年同期变化不大,规模不足 1 亿台,然而同一时期,MiniLED 电视出货量却逆势同比增长约 140%,全球出货量超 600 万台 。在高端 MiniLED 市场,海信、TCL 等品牌已展开激烈竞争,若加上创维以及小米,四家企业在国内合计销量占比超过了 90%。

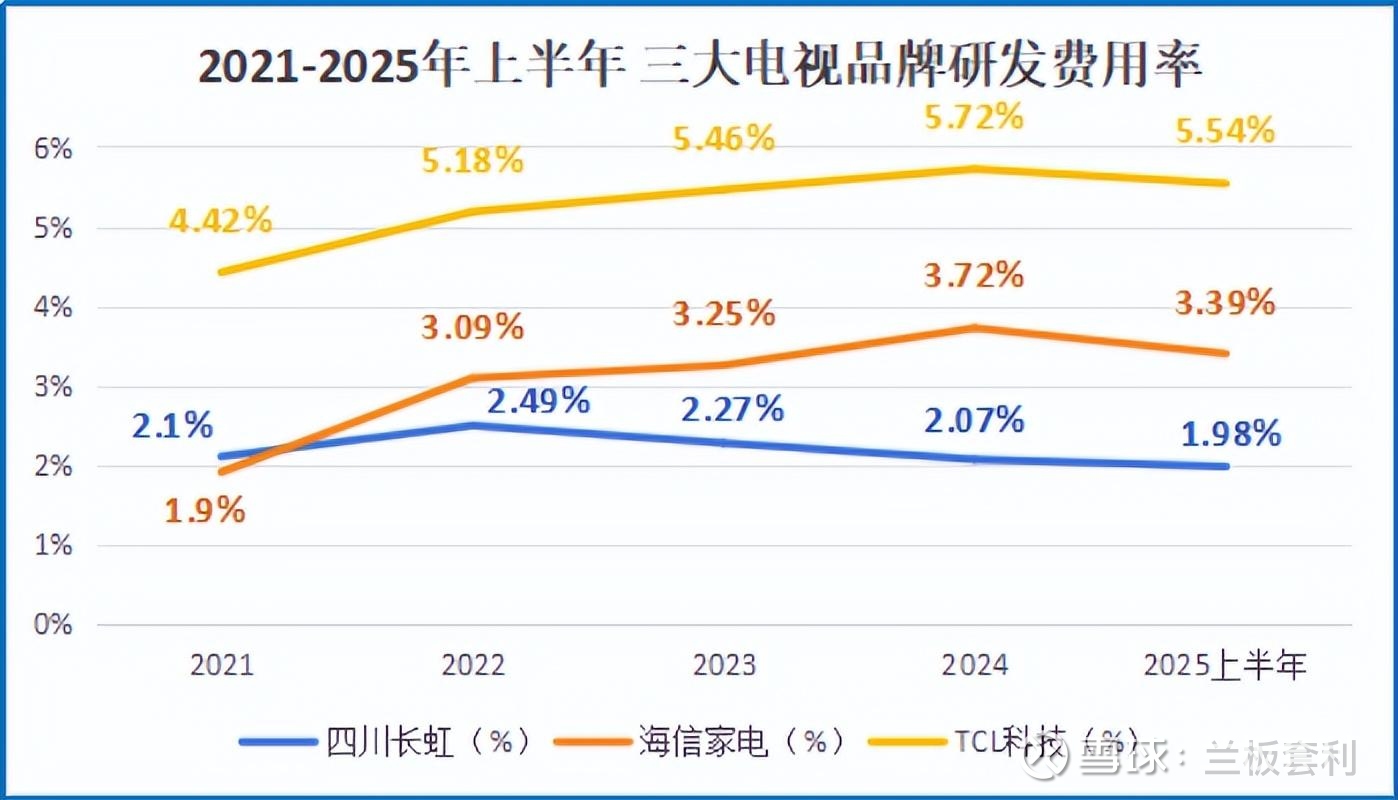

而四川长虹在面对 MiniLED 电视的爆发时反应迟钝,2021 - 2025 年上半年,相比于海信和 TCL,四川长虹在研发上的投入力度欠缺,2% 左右的研发费用率显著低于前两家企业,这导致其未能及时推出具有竞争力的 MiniLED 产品。尽管 2025 年上半年其 MiniLED 产品销量同比增长 110.2%,但仍落后于头部品牌。

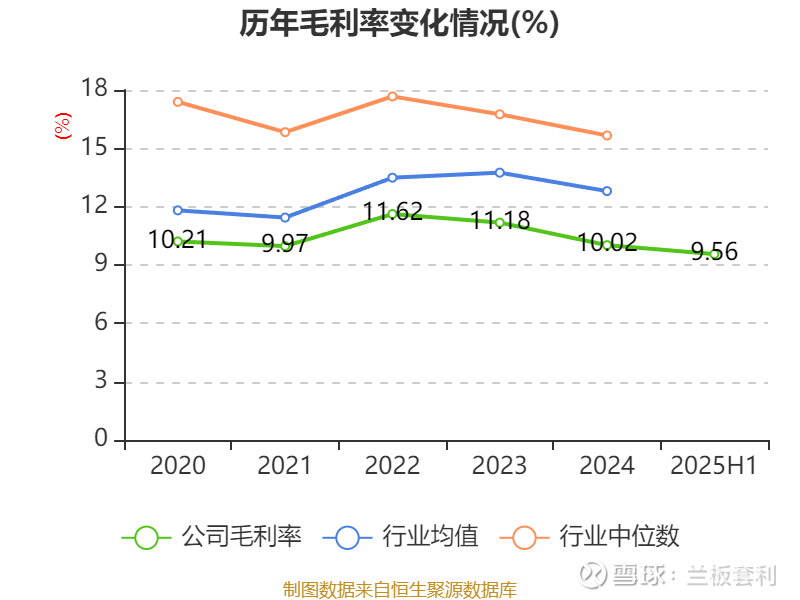

成本与价格方面,四川长虹也面临难题。在高端电视市场未能及时占据一席之地的四川长虹,选择降价打通市场。2024 年,四川长虹发动 “百城千店” 促销活动,将 55 英寸 4K 电视价格一度压至 999 元甚至更低。但与此同时,制造电视所需的核心原材料如液晶屏、芯片等 2024 年价格有所上涨。电视成本中屏幕占比往往超过一半,液晶显示屏制造门槛较高,TCL 依托华星光电可实现显示屏自供,而四川长虹等整机制造企业需要外购显示屏,成本相对更高。电视售价低、成本高使得四川长虹的毛利率一降再降,到了 2025 年上半年,已经不足 10%。

AI 破局:长虹的逆袭举措

面对困境,四川长虹并没有坐以待毙,而是积极寻求突破,将目光聚焦于人工智能(AI)领域,试图通过 AI 实现逆袭。长虹全力推进 “AI+” 战略落地,从产品、制造、运营等多个维度进行变革,重构产业基因 。

AI 赋能产品创新

在产品创新方面,长虹在 AI 电视领域取得了显著成果。2023 年,长虹推出全球首个基于大模型的智慧 AI 家电平台 ——“长虹云帆 AI 大模型” ,这一大模型拥有大模型决策、多模态交互、AI 智能体、场景化自学习、全屋互联等五项核心技术,是长虹 “家电全面 AI 化” 布局的核心基座。基于此,长虹推出的 AI TV 搭载 “长虹云帆” AI 大模型,并接入 DeepSeek、豆包、讯飞、商汤等多种 AI 系统,拥有强大的搜索与交互能力。用户不仅可以通过角色、情节、真名甚至节目类型搜索内容,解决了 “记错剧名找不到剧” 的痛点,还能实现 “任意问、随便聊”,像真人一样对话,让电视 “越用越好用,越用越懂你” 。

2025 年,长虹发布的行业首款治愈系 AI TV—— 追光系列 Q10Air 更是惊艳众人,它不仅注重提升电视画质色彩表现,还将用户的情绪价值放在重要地位,能通过色彩渲染气氛、放大情绪、治愈人心,搭载的黑晶广角无影屏、首创贯穿式漫反射 AI 光翼等技术,为用户带来了极致的视觉体验 。长虹 AI TV 的出现,让其摆脱了单纯依赖性价比的路径,成功迈向中高端市场,为品牌发展注入新动力。

除了电视,长虹在其他家电产品中也积极融入 AI 技术。智能空调通过 AI 学习用户习惯,自动调节温度、风速,并结合环境数据优化能耗;AI 冰箱具备食材识别、保质期提醒、智能菜谱推荐等功能,成为厨房健康管理中心;AI 洗衣机则通过 AI 算法自动识别衣物材质,优化洗涤程序,提升清洁效率 。这些创新使家电从单一功能产品向智慧家庭生态系统转变,大大提升了用户体验。

AI 驱动生产变革

生产制造环节,长虹也借助 AI 技术实现了智能化升级改造。长虹成立 AI 制造智能专项工作组,对全球 22 个制造基地、65 个制造工厂实施 “智能化升级改造” ,AI 技术在整机加工、成型注塑、物料配套、产品质检、生产流程管控等全生产环节渗透落地。在整机质检、零部件缺陷检测等方面,AI 检测发挥了重要作用。长虹华丰科技的精密连接器车间应用的 5G+AI 视觉检测设备检测准确率高达 99.9%,使人均生产效率飙升 275%,还因此获得了中国智能科学技术最高奖 —— 吴文俊人工智能科学技术奖 。

智能排产(APS)让生产计划更加合理高效,物流机器人实现了物料的智能配送。在长虹智能制造产业园的智能电视生产线上,AGV 自动导引车和分拣机器人协同作业,智能物流体系实现物料 “零等待” 配送,9 条产线同时生产 6 种不同产品,单日产能达 1100 个品种 。通过这些智能化手段,长虹的生产效率大幅提高,产品质量也更有保障。例如,长虹空调的空调生产制造厂通过建设定制化智能产线,实现每小时印制电路板产量达 800 件,生产效率提升 67%;长虹技佳的高新区长虹智能制造工业园 G02 冲压工厂采用 AI 视觉检测设备,能以每分钟最高 100 件的速度实时采集产品图像,并结合深度学习算法对划痕等缺陷进行毫秒级判定,使单条产线检测效率提升 70% 以上,漏检率降至 0.5% 以内 。

成效初显:千亿营收背后的 AI 力量

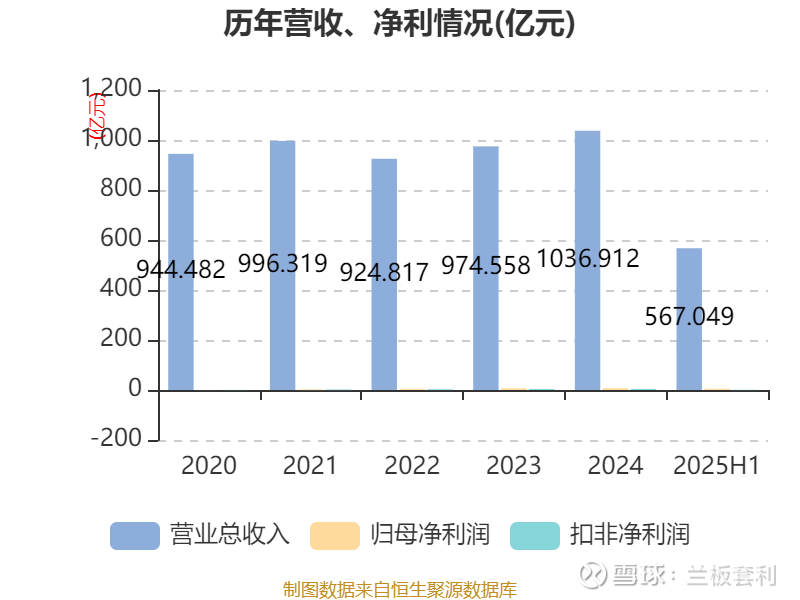

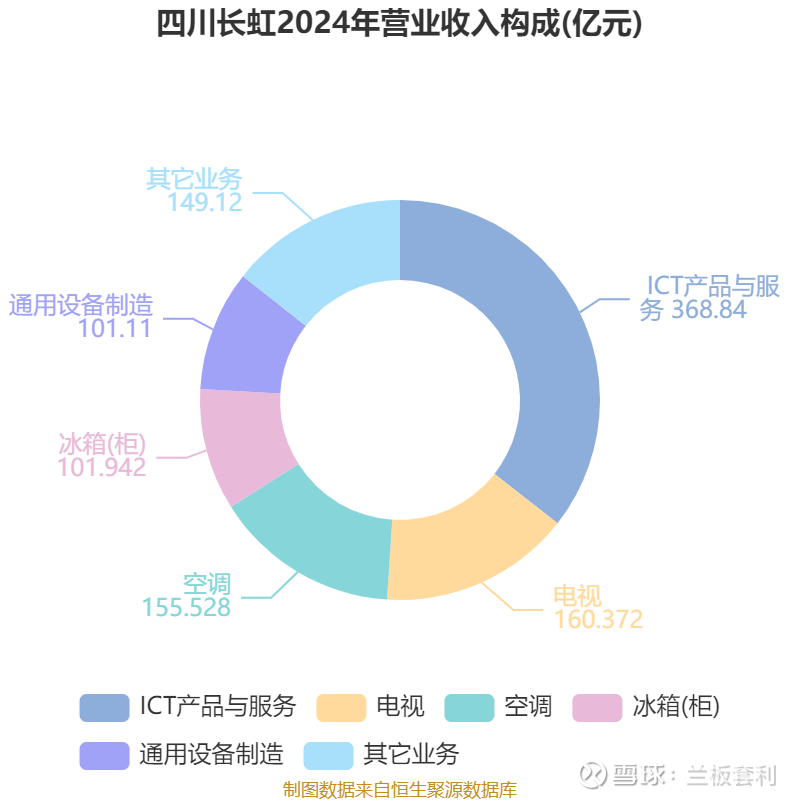

四川长虹积极布局 AI 领域的举措取得了显著成效,2024 年,四川长虹整体营业收入首次跨越千亿大关,达到 1037 亿元,同比增长 6.4% 。2025年上半年,公司实现营业总收入567.05亿元,同比增长10.28%;归母净利润5.01亿元,同比增长78.60%。这一成绩的背后,AI 技术发挥了至关重要的作用。

在智慧家居业务板块,2024 年实现收入约 450.92 亿元,同比增长约 15.29% 。其中,电视业务实现收入约 160.37 亿元,同比增长约 10.27%。这一增长很大程度上得益于 AI 电视的推出。AI 电视凭借其强大的 AI 交互功能和个性化服务,吸引了众多消费者,使得长虹电视在市场竞争中脱颖而出。除电视外,冰箱(柜)业务实现收入约 101.94 亿元,同比增长约 5.53%;空调业务实现收入约 155.53 亿元,同比增长约 33.23%。这些增长也离不开 AI 技术的赋能,AI 技术让这些家电产品更加智能,提升了用户体验,从而促进了销售增长。

ICT 综合服务业务方面,2024 年实现营收 368.84 亿元,同比增长 8.28% ,保持稳健增长态势。长虹佳华作为公司旗下的中国领先 ICT 服务商,收入连续 17 年增长,已积极布局元宇宙、安全、低空经济、数字营销等新生态 。AI 技术在 ICT 综合服务业务中的应用,提升了服务的智能化水平和效率,为业务增长提供了有力支持。

通用设备制造业务 2024 年实现营收 101.11 亿元,同比增长 14.20% 。长虹旗下的华丰科技在 AI 服务器部件领域取得了不错的业绩,其精密连接器车间应用的 5G+AI 视觉检测设备检测准确率高达 99.9%,使人均生产效率飙升 275% ,这不仅提高了产品质量,还提升了生产效率,为营收增长做出了贡献。此外,长虹华意全封闭活塞压缩机已连续十二年保持全球第一地位,市占率超 30% ,在 AI 技术的助力下,生产效率和产品性能得到进一步提升,巩固了其在市场中的领先地位。

未来展望:长虹的 AI 征程

尽管四川长虹在 AI 领域已经取得了显著的成绩,但未来的道路并非一帆风顺,仍面临着诸多挑战。在技术竞争方面,AI 技术发展日新月异,行业内各大企业都在加大研发投入,竞争异常激烈。谷歌、微软、英伟达等国际科技巨头在 AI 芯片、算法、大模型等核心技术领域拥有深厚的技术积累和强大的研发实力;国内的华为、百度、阿里等企业也在 AI 领域积极布局,不断推出新的技术和产品 。四川长虹需要在这样的竞争环境中,持续提升自身的技术水平,保持技术的先进性。

展望未来,随着 AI 技术的不断发展和应用,四川长虹有望在 AI 浪潮中实现更大的突破。通过持续的技术创新和市场拓展,长虹有潜力成为全球领先的 AI 家电和智能制造企业,为消费者提供更加智能、便捷、舒适的生活体验,为行业的发展做出更大的贡献 。让我们拭目以待,期待长虹在 AI 领域创造更多的辉煌!