拆解食品饮料巨头财报:存量时代,增长该从哪里抢?

增长是企业穿越周期,活下来并且活得不错的唯一方法。

进入财报季后,统一企业中国、康师傅、中国食品等食品饮料企业也陆续披露了2024年财报。

3月5日,统一企业中国公布2024年业绩,总营收为 303.32亿元,同比增长 6.1%;3月25日,农夫山泉公布2024年业绩,总营收为428.96亿元,同比增长0.5%;康师傅公布2024年业绩,总营收为806.51亿元,同比增长 0.3%;中国食品公布2024年业绩,总营收为 414.92亿元,同比增长 0.21%;4月2日,海天味业公布2024年业绩,总营收为269.01亿元,同比增长 9.53%。

这些看似微小的增幅背后增量体量并不小。如统一企业中国同比增长6.1%,实际上是2024年收入比2023年增加17.41亿元;康师傅同比增长0.3%,实际上是2024年收入比2023年增加 2.33亿元;农夫山泉同比增长0.5%,实际上是2024年收入比2023年增加 2.29亿元。

巨头们的营收增量,相当于新锐品牌一年的总营收。农夫山泉2亿元的增长,若以东方树叶5元/瓶的价格计算,相当于2024年比2023年多卖了4000万瓶。

庞大的体量让这些企业成为大象,而复杂的业务架构则如同装满瓷器的房间。这些大象需要做的,就是在有限的空间里优雅起舞。以农夫山泉为例,2024年其包装水产品营收同比下滑 21.3%,占比从 47.5%降至 37.2%。但茶饮料营收增长 32.3%至 167.45亿元,占比从 29.7%升至39%,完美填补了包装水的下滑缺口。这种业务换挡展现了成熟企业的增长智慧。

历史总是惊人相似:10年前,康师傅和统一在方便面增长乏力时,将饮品业务推向舞台中央,成为继方便面之后的新增长点。如今无糖茶品类爆发,这些企业又凭借提前布局和渠道优势,迅速占领市场。

在年营收200亿元以上的食品饮料企业中,多元化已成为保持增长的共同选择。年营收200亿元是什么概念?

按照全国工商联发布的“中国民营企业500强”榜单来看,2024年营收263亿元的企业,已经可以拿到500强榜单的“入场券”。

将视野聚焦于食品饮料行业,年营收超过200亿元的企业,最短的已成立26年,最长的则已走过81年,平均历史达43年。这些企业汇聚了行业顶尖的人才、资源和技术,历经多次市场变革,最终成为行业领军者和规则制订者。正如雀巢大中华区董事长张西强所言:“增长是解决一切问题的唯一方法。”

基于此,我们梳理了营收200亿元以上的食品饮料企业,探寻它们穿越周期、持续增长的秘诀。

现象:2013—2024年,14家食品饮料巨头年营收呈小范围波动

变化既带来了挑战,也带来了机遇。

由“量”到“质”的转型,是2013—2024年这11年中国消费市场的总体特征。在此期间,消费主体、需求、结构及渠道等均发生了深刻变革。

总体而言,2013—2024年,中国主要食品饮料企业的营收虽有小幅波动,但整体保持增长态势。

对于这一结论的得出,我们做出了统计,统计样本仅针对预包装食品饮料企业,且不包括白酒品类。另外,对于多元化业务企业,只统计其预包装食品饮料业务的营收,其他业务不纳入统计。

在此基础上,统计样本需同时满足以下2个条件:

一是企业已通过公开或官方渠道披露2013—2024年的营收数据。

二是2013—2024年,企业有连续2年或以上的年营收超过200亿元。

值得注意的是,万洲国际业务包括肉制品、生鲜猪肉及生猪养殖,但在本文中,仅讨论其肉制品业务的营收,其他业务(如生鲜猪肉和生猪养殖)不纳入统计。另外,在统计时,我们重点讨论产品在中国大陆产销为主的企业,因此,在讨论中国台湾企业统一集团时,我们以其子公司统一企业中国数据为主。

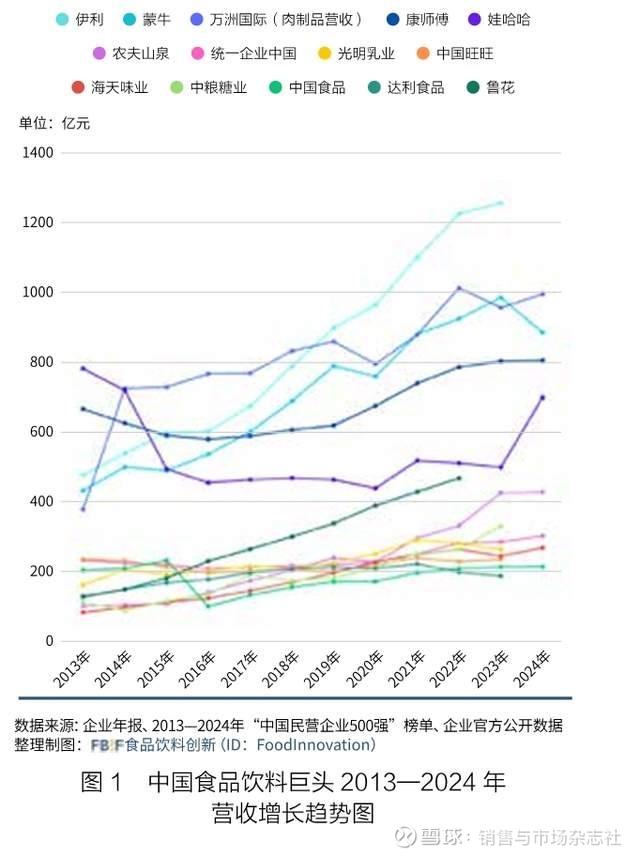

符合条件的企业共有14家,包括:伊利、蒙牛、万洲国际(肉制品营收)、康师傅、娃哈哈、统一企业中国、光明乳业、中国旺旺、海天味业、中粮糖业、中国食品、达利食品、鲁花。

从图1来看,2013—2024年,这14家企业的增长曲线整体呈现上升趋势,但在此期间,大都经历过阶段性的营收下滑或增速放缓。

举例来说,伊利营收长期保持高速增长,但在2016年出现了增速放缓的现象,同比仅增长 0.75%。

我们引入了年均复合增长率这一指标来观察这14家中国食品饮料巨头企业在2013—2024年的增长情况。

年均复合增长率可以反映出企业在多年内的平均增长水平。引入年均复合增长率主要是为了降低单年营收数据波动对整体趋势的影响,从而更全面、准确地观察企业在10年间的增长表现。我们主要对比2013—2023年的年均复合增长率数据,以此保证14家企业数据的可比性,另外,由于年均复合增长率本身弱化个别年份波动,强调长期趋势,因此缺少2024年数据对整体分析结论影响不大。

表1显示,除了娃哈哈和中国旺旺10年年均复合增长率呈现负值,分别为-4.38%和-0.02%外,其他12家企业10年年均复合增长率均为正值,且数值分布在 0.47%—15.39%,14家企业10年年均复合增长率均值为 6.48%。

仅从数值的对比来看,这14家中国食品饮料企业6.48%的年均复合增长率,其实能够比肩全球顶级企业同时间段内的增长水平。

以6.48%这一均值为界限,可以将这14家企业营收增长曲线分为持续领跑型和复苏型两大类。

持续领跑型:伊利、蒙牛、万洲国际(肉制品营收)、农夫山泉、海天味业、中粮糖业、鲁花,这7家企业10年年均复合增长率高于平均值。

表2所示,将10年年均复合增长率拆解来看可以发现,农夫山泉、中粮糖业在2018—2023年增速高于2013—2018年,后发优势明显。以农夫山泉为例,无糖茶饮爆发,其2011年提前布局的茶饮产品线乘风而起,成为其后5年营收高速增长的核心原因之一。

伊利、蒙牛、万洲国际(肉制品营收)、海天味业这4家企业在2013—2018年增长更为迅速,它们属于先发调整型。如伊利、蒙牛在2015年前后完成渠道下沉,增长引擎切换至高端化为其带来了收入的高速增长。

复苏型:康师傅、娃哈哈、统一企业中国、光明乳业、中国旺旺、中国食品、达利食品,这7家企业10年年均复合增长率低于平均值(见表3)。

即便是巨头企业,也无法避免增长焦虑。和上述7家企业不同的是,除达利食品和光明乳业外,其他5家企业在2018—2023年的增速高于2013—2018年。它们通过一系列战略调整,重回增长轨道。

增长的压力来自多个方面。

以康师傅、统一企业中国举例来看。数据显示,2010年方便面总产量达501亿包的历史峰值,人均消费 37.4包;至2015年,人均消费降至 26.3包,较2010年减少11.1包。外卖的崛起,消费者对健康、天然食品的偏好转变,以及新兴品类对市场的冲击,都给康师傅、统一企业中国这2家以方便面起家的企业带来营收压力。统一企业中国年报显示,其年营收从2013年的 233.29亿元持续下滑,至2017年降至208.21亿元。康师傅也面临同样处境。

表2 10年年均复合增长率高于平均值的7家企业年均复合增长率分解

与此同时,它们也使出各种策略以扭转局势,通过渠道下沉、押注饮品线等手段,从2018年开始,统一企业中国、康师傅重回增长态势。

表3 10年年均复合增长率低于平均值的7家企业年均复合增长率分解

数据来源:企业年报、2013—2023年“中国民营企业500强”榜单、企业官方公开数据整理制图:食品饮料创新( ID:F oodInno v a tion)

增长曲线是持续领跑还是复苏,背后折射出的是这些巨头企业在面对环境变迁时内部战略选择、执行能力以及适应能力的差异。

这14家企业的增长史,实则是中国消费产业转型升级的微观缩影。从这些巨头企业身上,我们总结出它们持续增长的方法。

方法1:围绕核心业务提前布局新增长曲线

即饮茶类产品已经成为农夫山泉持续增长的新增长曲线。

自2020年起,农夫山泉核心业务线水类产品的营收逐步下滑,即饮茶类产品营收逐步上升,逐渐成为拉动总营收增长的驱动力之一。2024年,水类和即饮茶类产品分别贡献了农夫山泉37.19%和39.04%的营收。也正因为即饮茶类产品的崛起,当水类产品营收下滑时,农夫山泉营收仍能保持增长。

事实上,自1996年从包装水赛道逐渐站稳脚跟后,农夫山泉分别于2003年、2004年先后开启新品类,即功能饮料产品和果汁饮料产品,2011年,拓展至茶饮料产品。

除包装水业务外,农夫山泉布局的3条业务线均被视为新增长曲线。只是自2020年无糖茶在国内市场爆发以来,农夫山泉此前布局的“增长曲线”之一——即饮茶类产品开始发挥作用。

农夫山泉只是这14家企业中的典型案例。从这14家企业的最新财报可见,它们都有2条及以上的业务线,即核心业务和新增长曲线。

以康师傅为例,1992年康师傅以方便面起家,1995年将业务线拓展至糕饼行业,1996年拓展至饮料行业。从2023年年报来看,康师傅饮品业务线营收远高于方便面业务线营收,占比达 63.34%。

进一步分析可见,即便在饮品业务领域,康师傅也在不断拓展新品类,2021年与百事合作,将产品拓展至碳酸饮料细分赛道,2015年与星巴克合作将产品拓展至即饮咖啡细分赛道。这两次合作,助力康师傅的饮品业绩重回增长轨道。

现象背后,康师傅也在饮料细分赛道寻找新增长曲线。

但并不是所有新拓展的业务,押注的新增长曲线都能带来增长,相反业务多元化也可能将资源分散,导致创新力不足,营收不增反降。这样的案例并不少见,如达利食品,业务包含休闲食品、家庭消费产业、即饮饮料产业,并延伸出7大细分产品线,而细分产品线中又包含多个更细分的品类和品牌。

2020年以来,达利食品也在细分业务线下进行产品创新,推出新品牌。但从营收来看,创新动作、新增长曲线并未直接带来增长,反而使2022年、2023年营收跌至200亿元以下。

那么,如何成功打造有效的新增长曲线?观察10年年均复合增长率保持在10%左右的企业,如伊利、蒙牛、农夫山泉、海天味业等,可以发现,它们的新增长曲线布局几乎都没有跳出核心业务。

这类企业业务之间,都有明显的关联性抓手,比如伊利、蒙牛业务线围绕乳制品,农夫山泉以水、饮料这类带有即时消费、重线下渠道的产品为主,海天味业始终居于调味品大类之下。

抓手实际上是原有核心业务构筑起的护城河。如农夫山泉的护城河在于水源地以及如毛细血管般遍布全国的经销商。

高瓴资本创始人张磊曾在《价值》一书中围绕第二增长曲线如是写道:原发的创新往往最符合生意生态的进化。我们推崇动态的护城河,就是希望企业无论是自我颠覆还是生态重构,都能从自身处境出发,寻找创新的奇点。

这一观点可解读为:企业应从核心业务出发,找到新增长曲线与核心业务之间的把手,以此构建更深的护城河。

方法2:集中资源打造大爆品

伟大的品牌往往不是靠庞杂的产品矩阵,而是靠一个战略大单品,尤其是在企业发展的初期,集中资源打造一个产品,是企业快速崛起的秘诀。

可口可乐这一大单品成就了市值万亿元的可口可乐公司,红牛同样如此。将视线拉回国内市场,0糖0脂0卡气泡水成就了元气森林,AD钙奶创造了中国百亿级单品的神话。

企业初期的战略大单品,随着业务的拓展从1个变成2个,甚至多个。此时,曾经的大单品可以被理解为企业的大爆品。即便是已经跻身行业头部的企业,大爆品依然是其营收持续增长的关键。

在这14家巨头企业中,有3家在同一品类打造出大爆品,拉动营收增长。

2009年,光明推出了国内第一款无须冷藏、保质期长达120天的常温酸奶莫斯利安。莫斯利安一经问世便掀起市场热潮,并逐步成为光明营收增长的主要驱动力。2011—2013年,莫斯利安年营收增速均超100%。2014年,光明营收超过200亿元,其中莫斯利安的营收占比达34%。

虽然光明首创常温酸奶品类,但伊利和蒙牛后来居上,在这一品类下打造出了2款百亿级大爆品。

2013年,蒙牛和伊利同时押注常温酸奶,分别推出纯甄和安慕希,2018年纯甄销售额突破百亿元。

安慕希的增长势头更为迅猛。2017年安慕希年销售额突破百亿元,并于2019年突破200亿元,2020年突破300亿元。

同样是常温酸奶,为什么最后成为300亿元大爆品的是安慕希?

其一,实时关注品类变化,是打造爆品的基本功。莫斯利安打开了常温酸奶这一品类,尽管最初规模不大,但增长速度十分快,这预示着常温酸奶即将成为新的爆发增长品类。另外,在2013年前后,乳品行业正经历新一轮的品类分化,从传统的液态奶逐渐细分至常温酸奶和低温酸奶赛道。

身处乳品赛道的蒙牛、伊利关注到了品类的变化,发现了常温酸奶千亿级别的市场规模,及时跟随,推出了自己的常温酸奶品牌。

其二,集中资源持续打造大爆品。安慕希在上市之初,就推出了原味、蓝莓、香草等多种口味,此后还不断在口味、包装上进行创新。莫斯利安自2008年上市后,直至2015年下半年才开始创新包装,推出新口味。

安慕希重金投入营销。2014年,安慕希上市不到一年,就花费8800万元拿下《中国好声音》第三季网络总冠名,这一大笔投入甚至创下当时中国在线视频行业内容冠名赞助的新高。2015年,安慕希再次斥 6.1亿元巨资成为当下火爆的综艺节目《奔跑吧,兄弟》第二季及第三季赞助商,迅速打开了知名度。

这种聚焦策略正如《孙子兵法》所言:“我专为一,敌分为十,是以十攻其一也,则我众而敌寡。”聚焦资源,集中力量,正是大爆品战略的精髓。

方法3:因“品”制宜建设渠道

2025年1月底,在娃哈哈全国销售工作总结大会上,现任董事长宗馥莉宣布,娃哈哈2024年营收回到700亿元区间,较上年增加200亿元,涨幅约为40%。

在此之前,娃哈哈年营收连续3年徘徊在500亿元上下,距离2013年783亿元营收的辉煌,已经过去了11年。

在正式接班娃哈哈的一年,宗馥莉做了什么让娃哈哈重回增长?除了产品创新,另一大步就是渠道。

第一,线下渠道的再构造。

2024年3月,社交媒体上流传出来源于娃哈哈的《致全体销售人员的一封信》,这封信的核心观点是要打好终端铺货突击战,措施是大力度奖励、组建铺货项目组等,最终的目标是“让所有人看得到、买得到娃哈哈产品”。

与此同时,外界看到的娃哈哈的动作包括扩充一线业务员、加大线下冰柜的投放力度等。

另外,在娃哈哈集团2024年销售工作会议上,宗馥莉再次强调,2024年娃哈哈要在抓牢强势市场的同时,瞄准特通渠道,开拓新市场。

第二,重构与产品适配的渠道。

娃哈哈的前20年,创始人宗庆后编织的“联销体”让产品渗透下沉市场。但近10年,娃哈哈似乎很难再创造如 AD钙奶、营养快线一样的“百亿级大爆品”。原因之一在于娃哈哈创新的产品和渠道优势并不匹配。如无糖茶在一、二线城市火爆,但娃哈哈的渠道优势在于下沉市场,这就导致一、二线城市的年轻人对娃哈哈的无糖茶产品认知度并不高。

早些年,宗馥莉就展露了对重构一、二线城市渠道网络的心思。2016年,宗馥莉推出包含果蔬汁、0糖0脂0卡高端茶饮以及气泡水等产品的饮料品牌“Kel yOne”,面向一、二线城市新生代人群。在销售渠道上,“Kel yOne”入驻了线下便利店、商超、潮流零售店等。

如今,宗馥莉再发力,在再构造全国线下渠道的同时,锚定一、二线城市,推出年轻化的新品和品牌,重构与产品适配的渠道。《中国企业家》杂志报道,北京线下门店的娃哈哈纯净水在变多。许多终端超市为了销量,也纷纷开始加大对娃哈哈产品的铺货力度。

通过再构造全国线下渠道实现营收增长的还有农夫山泉。

2008年之前,农夫山泉的渠道管理较为粗放,主要以批发为导向,依赖经销商而非终端。然而,在创始人钟睒睒的推动下,农夫山泉在2008年和2014年进行了两次重大渠道改革,挖来一批原可口可乐的渠道专家,建立了直供终端的销售体系,并构建了分权、分责、分利的机制,大幅让利给终端。这套体系使农夫山泉的销售额从2016年的150亿元增长至如今的超400亿元,成为其打赢转型战的关键。

有意思的是,一些新兴的软饮品牌也和娃哈哈、农夫山泉一样重仓线下渠道,如元气森林。

2021年,元气森林创始人唐彬森接受采访时还着重强调“这是一个产品为王而并非渠道为王的时代”。在说完这话的两年后,唐彬森的观点有了大反转,他开始频繁走访各大经销商。

在元气森林2023年经销商大会上,唐彬森提出了“保生存,谋发展”的战略,将线下渠道建设作为全年工作的重点,甚至坦言:“长期来说,依托经销商发展我们的销售网络才是正道。所谓去中心化,这种互联网思维是毒药,对销售理解不够。”当年,元气森林气泡水线下销售同比增长超过30%,年度线下分销总额超过39亿元。

在上述案例中,我们可以得知两个信息:

1.在新零售、线上渠道如火如荼,不断变革的现今,软饮企业依然在重仓线下渠道。

2.渠道网络和产品需要适配。

软饮企业为何重仓线下渠道?因为软饮“重、运输不便、即时消费需求强”等属性,线下渠道能够更好地满足消费者的即时需求。

农夫山泉招股书显示,2017—2019年,其线下渠道收益分别为 138.81亿元、 154.96亿元与 175.96亿元,分别占当年总收益的 79.4%、75.7%和 73.3%。

另据华经情报网统计,2018—2023年,中国即饮软饮行业销售渠道仍以传统、现代、餐饮渠道为主,而这些渠道的核心依然是线下。即便在电商和新零售蓬勃发展的今天,线下渠道依然是软饮产品的主要销售场景。

实际上,这两点信息可以总结成一句话——根据产品特性,企业们因“品”制宜地建设渠道。

“品”指的是产品本身。复盘这14家企业,尽管它们都在不断强调“全渠道布局”,但不同品类的企业各有不同的侧重渠道,如伊利、蒙牛、娃哈哈、这类乳品和软饮企业,强调渠道下沉、深度分销;海天味业的重心在于餐饮渠道,同步发力线上渠道;以休闲食品为主的中国旺旺、达利食品除了革新传统渠道,也在积极拓展线上渠道。

方法4:用利润换营收

2022年6月28日,中国旺旺披露了一份“营收创上市以来新高”的年报。然而,这份年报仍引发外界诸多质疑:尽管2021财年(2021年4月1日至2022年3月31日)中国旺旺营收创下新高,达239.85亿元,同比增长 9.03%,但经营利润不增反降,为 54.57亿元,同比下滑 4.86%。

此外,中国旺旺2021财年毛利率、净利润率双双下滑,其中毛利率相比2020财年下滑3.4个百分点至44.81%,净利润率下滑 4.9个百分点至 17.52%。

对于毛利率下滑,中国旺旺将原因归于原物料(原材料和包装材料)价格上涨,成本压力增大。

这看似呈现的结果是“增收不增利”,但实际上,除了原物料价格上涨这类被动原因,中国旺旺也在主动“用利润换营收”,如2021财年销售费用同比上涨13.27%,是中国旺旺近5个财年中支出最多的一年。这说明,旺旺在主动通过营销投入、渠道投入来增加收入。

用利润换收入,即企业以让利销售的方式,通过压缩利润空间,来换取收入的增长。最为典型的案例是小米手机早期的低价策略,只要销量达到一定的量级,小米就会达到盈亏平衡,开始盈利,而且较大的生产规模也让小米在供应商面前拥有强大的议价能力,采购成本降低,变相增加了企业利润。

不少企业在某个阶段都会走出这步棋。但若长期依赖低价策略,可能会损害品牌溢价能力,且若无法通过规模效应或产品升级修复利润率,可能会陷入“越卖越亏”的恶性循环。

方法5:寻找新市场,走向国际化

拓展新市场,同样是实现营收增长的重要路径。

这些食品饮料巨头,在国内市场已经耕耘了数十年,其间,它们也逐步将目光投至海外市场。在这14家企业中,万洲国际的国际化战略尤为引人注目。

作为双汇发展的母公司,万洲国际通过一系列并购和整合,迅速构建了全球化的肉类产业链。2013年,万洲国际以71亿美元收购美国史密斯菲尔德,这是当时中国企业对美国公司的最大一笔收购。通过此次收购,万洲国际不仅获得了史密斯菲尔德的品牌和技术,还使其在全球范围内建立了“种猪—商品猪—饲料—屠宰—深加工—品牌猪肉”的纵向一体化产业链。

收购完成后,万洲国际的肉制品业务营收从2013年的379亿元跃升至727亿元,实现了跨越式增长。更重要的是,这次收购让万洲国际在国际市场上拥有了更强的议价能力和品牌影响力,为其后续的全球化扩张奠定了坚实的基础。

蒙牛同样在海外市场展现出强劲的扩张势头。

2021年,蒙牛收购了东南亚冰淇淋品牌艾雪。艾雪在东南亚市场表现强劲,不仅在印尼冰淇淋市场占据份额第一,还在菲律宾即食冰淇淋市场排名第二。

通过这次收购,蒙牛不仅迅速切入东南亚冰淇淋市场,还借助艾雪的渠道和品牌优势,实现了冰淇淋业务的高速增长。2022年,蒙牛冰淇淋业务同比增长33%,营收达到 56.5亿元。

2024年11月,蒙牛以6亿澳元(约合人民币32亿元)收购澳大利亚乳品和饮料公司 Lion-Dairy & Drinks。这家公司拥有多项业务以及多个品牌,包括Dairy Farmers、Pura和 Big M等,覆盖了澳大利亚和新西兰的乳品市场。通过这次收购,蒙牛不仅进一步巩固了其在高端乳制品市场的地位,还获得了稳定的优质奶源和成熟的销售渠道,为其全球化战略提供了有力的支撑。

对这些行业巨头而言,海外扩张已从初期试水转向战略深耕,形成了清晰的战略路径,甚至在部分海外市场逐步走向成熟。从直接投资建厂到跨国并购,中国食品饮料企业正以多元化的方式加速全球化布局,试图在国际市场中占据一席之地。

从万洲国际、蒙牛等巨头们的海外扩张路径来看,国内食品饮料企业海外扩张大体上分四步走:直接将国内商品和服务出口到国际市场,目标群体以海外华人为主;围绕核心业务,通过投资并购海外企业,实现快速布局;进行本地化,包括产品、运营等;在海外建厂扩充产能,并完成全球供应链,实现资源整合。

持续增长背后的5个法则

1.针对核心业务的运营进行投资,增强抗风险能力

在多元化扩张的诱惑下,许多企业容易陷入盲目扩张的陷阱。然而,真正能够穿越周期的企业,往往都坚持围绕主营业务深耕细作。

宗庆后曾表示:“我们坚持食品饮料主业经营,没有进行过度扩张,把主业做大做强,从而也增强了抗风险能力。”这一观点与美国管理学家迈克尔·哈默的核心业务能力理论不谋而合。哈默认为,核心业务能力的提升能够将公司与竞争对手显著区分开来,并且这些提升对于客户而言至关重要。因此,积极地针对核心业务的运营进行投资,本身就是一种增长战略。

2.聚焦资源、集中力量,打造大单品、大爆品

在竞争激烈的市场环境中,聚焦资源、集中力量打造大单品、大爆品,是企业实现突破的关键策略。大爆品不仅能够帮助企业快速占领市场,还能通过规模效应降低成本、提升利润率。大爆品的成功,不仅依赖于产品的独特卖点,还需要企业在研发、营销和渠道上的全方位投入。

未来,随着消费需求进一步细分,企业需要在产品创新和市场洞察上更加精准,才能打造出下一个大爆品。

3.持续保持强渠道力

渠道为王直至如今依然适用。

在渠道多元化的背景下,食品饮料企业需要根据自身产品特性,选择、建设和打磨渠道。无论是传统巨头还是新兴品牌,渠道建设始终是增长的核心密码。

对于乳品企业而言,线下渠道依然是主战场;而对于适合线上销售的品类,如休闲食品,新兴渠道则提供了新的增长机会。

未来,渠道的精细化运营和全渠道融合将成为企业竞争的关键。企业不仅需要在线下渠道中提升终端覆盖率和动销效率,还要在线上渠道中通过数据分析和精准营销,提升消费者的购买体验。

4.适时用利润稳定市场份额,拿下主动权

利润换市场是食品饮料行业常见的竞争策略,尤其在行业增速放缓或竞争加剧时,企业往往选择在短期内牺牲利润,以巩固市场份额,甚至抢占对手地盘,为未来盈利争取主动权。

在存量竞争时代,企业需要通过价格调整、促销让利或渠道补贴等方式,快速提升销量、挤压竞品空间。这一策略在行业洗牌期尤为有效,能够帮助企业稳住基本盘,甚至在关键细分市场实现反超。

对于传统巨头而言,阶段性让利可以延缓新锐品牌的冲击;而对于成长型企业而言,主动降价或加大促销力度,则可能成为弯道超车的重要手段。

未来,企业需在“保份额”和“保利润”之间找到平衡。短期来看,牺牲部分利润换取市场是必要之举;但长期来看,仍需通过产品升级、成本优化或效率提升,逐步修复盈利能力。

5.扩大市场份额,寻找新市场

在存量市场竞争日益激烈的背景下,寻找新市场或开拓新产品,成为企业实现增长的重要路径。一方面,企业可以通过国际化扩张进入新兴市场。另一方面,企业也可以通过产品创新进入新的品类。例如,农夫山泉从瓶装水扩展到茶饮料、果汁和功能性饮品,成功实现了品类的多元化布局。

不过,无论是新市场还是新产品,企业都需要在战略上保持清晰的定位,并通过持续的投入和资源整合,实现市场份额的稳步提升。(本文来自微信公众号?FBIF食品饮料创新)

责任编辑:杨晓 | 责任校对:赵艳丽 | 审核:张旭 | 美编:丁然