南大光电:国产电子材料龙头史

文章来源:南大光电:国产电子材料龙头史

南大光电,成立于2000年,一直紧跟国家发展战略,围绕着前驱体材料、电子特气和光刻胶三项核心电子材料,形成三大核心业务布局,其产品被广泛应用于制备IC、LCD、LED、OLED、功率器件、半导体激光器等领域。

截至目前,南大光电在苏州市、宁波市、滁州市、淄博市、乌兰察布市等地均设立了研发生产基地,在北美设立了营销技术服务分公司,完成了国家、省市重大专项36项,拥有专利175项,在前驱体材料、电子特气、光刻胶领域持续攻克了关键技术,打破了国外封锁,技术水平跻身世界前列。

一、MO源

南大光电的创始人——孙祥祯,1936年出生于江苏省邳州市,是南京大学化学系1959级本科毕业生,长期从事有机化学的教学和科研工作,被誉为“中国MO源之父”。

MO源(Metal Organic Source,金属有机源),是一类高纯金属有机化合物,主要包括三甲基镓、三甲基铟、三乙基镓、三甲基铝等,是制备LED(发光二极管)、半导体激光器等产品的核心原材料,在半导体照明、信息通讯等领域有极其重要的作用,主要用于半导体制造中的薄膜沉积。

薄膜沉积,是半导体晶圆制造的三大核心工艺之一,在硅晶圆进行光刻之前,需要先通过薄膜沉积,在硅晶圆上形成一层待加工的材料膜。这层材料膜一般为导体、半导体或绝缘体,是IC(芯片)最终要保留的结构基础。

薄膜沉积一般会采用PVD(物理气相沉积)和CVD(化学气相沉积)两大技术,MO源便是MOCVD(新型气相外延生长技术)的核心原材料。通过MOCVD技术,MO源可以与氢化物等原料在高温下产生反应,从而在硅晶圆上形成材料膜。

1987年,时任南京大学化学系教授的孙祥祯,在临近退休之时,成立了MO源研发团队,决心研发出中国自己的MO源,突破西方国家对中国的技术封锁。同时,政府也将孙祥祯的“MO源研究课题”纳入了“863计划”,为其提供了政策与资源支持。

MO源对空气和水汽极为敏感,在空气中会瞬间自燃,遇水会发生猛烈爆炸,所以对于制备的要求非常苛刻。同时,由于MO源中的微量杂质会直接影响材料膜的电学性能、结晶质量和均匀性,导致IC性能下降或失效,所以半导体制造对MO源的纯度要求极高,要求达到5N(99.999%)以上,部分先进制程甚至要求6N(99.9999%)级别。

然而,孙祥祯团队的研发条件非常简陋,连个像样的实验室都没有,只有一间不到20平方米、半废弃的小平房,所有的实验都在小平房里进行。同时,研发团队还缺乏配套的无氧无水设备,也没有测量高纯物质的设备,只能依靠人工轮流进行纯化和分析。

MO源是有机化合物,必须通过不断实验才能合成,由于孙祥祯团队的硬件条件太差,失败率非常高,导致外界出现不少声音认为孙祥祯团队是骗子,质疑他们骗取国家科研经费。面对外界质疑,孙祥祯从来不予回应,而是一直埋头苦干。

1989年,在经过上万次失败后,孙祥祯团队的MO源研究课题终于取得突破性进展,成功研制出了高纯三甲基锑产品。三甲基锑,是MO源的一个重要品类,成功打破了西方国家在MO源技术上的垄断。到了1997年,孙祥祯团队的MO源研究课题组被国家科技部提升为国家级研发中心,从课题级研究上升到了国家级平台层面,成为中国MO源材料领域的核心研发阵地。

2000年,依托于MO源技术的积累,孙祥祯团队成立了“江苏南大光电材料股份有限公司”(简称“南大光电”),计划将前期在MO源领域的研发成果推向市场,聚焦在高纯MO源等核心电子材料的规模化生产,解决中国光电子材料长期依赖进口的问题。

之后,政府将南大光电的MO源项目作为光电子领域自主化的重点突破方向,通过政策引导、资金支持、产业配套协调等方式,帮助推动其实现MO源的规模化生产。

在实现MO源的产业化之后,南大光电凭借不输给国外公司的产品质量,以及远低于物资品牌的价格,广泛得到了市场的欢迎。

不过,由于LED市场的需求尚未形成,以及下游客户对产品认可需要时间等原因,南大光电在2007年之前长期处于亏损状态,导致南大光电的经营陷入困境。

面对难题,孙祥祯写信向上级领导求助,公司的情况得到了政府的高度重视,国家发改委将其列为高技术产业示范工程,予以重点资助。同时,江苏省科技厅经过专家论证评审,也向南大光电划拨资金进行扶持。

除了寻求政府支持,南大光电积极营销产品,随着LED市场的发展及自身产能的稳定,公司经营状况也逐渐改善。之后,在政府及相关投资方的支持下,南大光电在2007年实现扭亏为盈,成为其发展过程中的重要转折点。

之后,南大光电在MO源领域奠定了国内领先地位,逐步成为了全球主要的MO源制造商之一,在MO源的合成制备、纯化技术、分析检测等方面达到了国际先进水平,实现了MO源全系列配套供应及定制化产品服务。同时,南大光电的MO源产品不仅在国内市场销售,还远销至欧美及亚太地区。

2012年,南大光电在深交所创业板上市,发行价为每股66元,共发行了1257万股,总计募集资金约8.3亿元,实际募集净额约7.82亿元。通过上市,南大光电为MO源产业化项目,以及研发中心的技术改造等项目募集到了资金,进一步扩大了生产规模,提升了研发能力。

近年来,传统LED照明逐步向智能、低碳、健康等方向转型升级,LED行业高速增长阶段已经过去。不过,随着MiniLED与MicroLED技术的发展,以及VCSEL(垂直腔面发射激光器)、化合物半导体等新型应用崛起,为MO源产品重新开拓了市场。此外,MO源逐渐被应用到新一代太阳能电池,薄膜非晶硅太阳能电池,相变存储器,半导体激光器,射频集成电路芯片及其他化合物半导体领域,为MO源行业的发展带来新的动力。

二、电子特气

2013年,南大光电负责承担国家02专项“高纯特种电子气体研发与产业化项目”,开启了特种电子气体(简称“电子特气”)的研发与产业化。

02专项,即《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目,主要任务是掌握制约产业发展的集成电路制造装备、成套工艺及材料核心技术,开发关键产品,提高中国集成电路制造产业核心竞争力,旨在突破14nm及以下先进制程的芯片制造技术

电子特气,是晶圆制造过程中的第二大耗材,仅次于硅片,是集成电路、显示面板、半导体照明、光伏等行业生产制造过程中不可或缺的关键性材料。当时,以高纯磷烷、砷烷等为主的氢类电子特气,可应用于国家军工、航天航空等领域,长期依赖进口,严重制约了中国国力增强和国民经济的发展。

在获得“02专项”支持后,南大光电于2013年投资了2000万元,在安徽省滁州市全椒县成立了“全椒南大光电材料有限公司”(简称“全椒南大光电”),使用上市超募的资金约6500万元增资全椒南大光电,组建了专业研发团队攻克高纯磷烷、砷烷等氢类电子特气的研发与产业化。

之后,经过研发团队的努力,全椒南大光电于2014年与2015年,分别完成第一批6N级别高纯磷烷,以及6N级别高纯砷烷的中试线。中试线,即中试生产的生产线,指企业在生产产品时,为了保证产品质量和生产成本,在正式生产之前先进行小规模的生产过程测试,用于排除生产中可能出现的问题和缺陷。

2016年,全椒南大光电经过三年的技术开发,终于突破了技术瓶颈,实现了国内高纯磷烷、砷烷等氢类电子特气的产业化,打破了国外技术封锁和垄断。到了2017 年,全椒南大光电的高纯磷烷、砷烷等氢类电子特气已经实现了量产销售。

与此同时,全椒南大光电在2016年完成了磷烷、砷烷等安全源产品的产业化,建成了年产100吨的生产线。

磷烷、砷烷等安全源产品与高纯磷烷、砷烷并不完全相同,虽然安全源产品也是电子特气的一种类型,但主要是以安全负压包装技术充装至特制钢瓶的气体产品。高纯磷烷、砷烷主要强调气体的高纯度,而安全源产品则更侧重包装形式和使用安全性,部分安全源产品的主要成分是高纯磷烷、砷烷,还可能会有三氟化硼等其他气体。

2017年,随着半导体产业的快速发展,南大光电意识到需进一步突破业务边界,向高端电子材料领域延伸,便提出了“二次创业”,即在巩固MO源市场优势的基础上,全力拓展高纯电子特气等新业务板块,从单一的MO源供应商向多元化高端电子材料平台型企业转型。

2019年,南大光电以2.47亿元的价格,收购了“山东飞源气体有限公司”(简称“飞源气体”),获得其年产3000吨三氟化氮,该产品可用于芯片刻蚀环节,填补了公司在氟类电子特气的空白。飞源气体,由山东飞源科技有限公司成立的,专注于高纯三氟化氮、六氟化硫等含氟电子特气,是京东方、台积电等多家知名企业的供应商。其中,三氟化氮主要应用于大规模集成电路、平板显示器、太阳能薄膜等领域,而六氟化硫则主要应用于输配电及控制设备行业。

通过收购飞源气体,南大光电一方面拓展了客户资源,完善了在电子特气领域的种类。另一方面,飞源气体在被南大光电收购后,也借助着南大光电的客户、技术等优势,实现了60多项技术创新,产能和品质得到了迅速提升。

2021年,南大光电成立了“乌兰察布南大微电子材料有限公司”,并投资50亿元,在内蒙古乌兰察布市建设了“内蒙古乌兰察布氟硅电子新材料基地”,主要负责高端氟硅电子材料的开发和产业化。

截至目前,南大光电在电子特气领域已经取得了多项显著成果,受益于中国集成电路,显示面板,以及光伏行业的快速扩张和产能转移,电子特气行业的市场空间广阔,带动了南大光电持续扩大了市场规模。

在氢类电子特气领域,南大光电的高纯砷烷品质达到了7N,制作技术居全球前列,产能位居全球第一。在2024年时,全球的高纯砷烷需求量约为300吨,而南大光电的产能达到了120吨,市占率约40%。此外,南大光电的高纯磷烷制作技术水平,位居全球前列,产能位居全球第二。

在离子注入安全源产品领域,则得到了半导体行业客户的高度认可,并积极布局新一代安全源、同位素产品、磷烷混气等新产品。

在含氟电子特气领域,南大光电已经覆盖了三氟化氮、六氟化硫等,三氟化氮制作工艺已经达到全球领先水平,产能位居国内第二;六氟化硫的产能则位居全球第三。

三、前驱体材料与光刻胶

在电子特气领域外,南大光电还进入了前驱体材料领域。

前驱体材料,是指半导体制造的薄膜沉积阶段,在CVD、ALD(原子层沉积)等工艺中,通过化学反应在基底表面形成材料膜的化学物质,MO源便是前驱体材料的一种。在ALD工艺中,主要使用的前驱体材料是三甲基铝,也是MO源的一个品类,技术长期被德国默克公司、美国空气化工公司等国外公司垄断。

2016年,南大光电开始承担02专项“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目,主要为了实现前驱体材料的国产化。

2017年,南大光电建成了8条CVD/ALD前驱体材料生产线,部分前驱体材料也通过了客户的验证,实现了批量供货的能力。同时,南大光电还在2017年引进了高纯三甲基铝的生产线,提升了在MO源领域的生产能力和技术水平。

2019年,南大光电成立了“南大光电半导体材料有限公司”,并启动建设了“年产170吨MO源和高纯三甲基铝生产项目”。此后,南大光电还建成了具备合成、纯化、分析、封装等功能的ALD前驱体研发中心,通过自主研发、引进技术再创新、产学研合作等方式,进一步完善了在前驱体材料领域的布局。

2022年,南大光电自主研发的三甲基铝完成下线与首次销售,一举打破中国在三甲基铝合成领域的空白。经过多年的研发,南大光电突破了三甲基铝在合成过程中的原料提纯、反应控制、超净封装等关键技术,自主开发了全套生产工艺,纯度达到6N(99.9999%)以上,性能指标达到了国际先进水平。

截至目前,南大光电已经实现了晶圆制造所需的硅前驱体材料、金属前驱体材料、高纯前驱体材料、中低纯前驱体材料等主要品类的全覆盖,成功进入了中国领先的芯片制造企业量产制程,成为国内主要的核心前驱体材料供应商之一。

尽管在电子特气与前驱体材料领域都取得了一定成果,但南大光电并没有停下脚步,而是寻求突破更多“卡脖子”技术,包括了光刻胶。

光刻胶,是半导体制造中的关键材料,主要应用于集成电路和半导体分立器件的细微图形加工,由于生产工艺复杂,对纯度要求高,需要长期的研发积累,具有极高的技术壁垒,被日本和美国公司垄断。其中,日本公司的全球市占率超过80%,处于绝对领先地位,特别是在高端光刻胶领域。此外,由于高端光刻胶的保质期很短,通常只有6个月左右甚至更短,一旦遇到贸易冲突或自然灾害,中国半导体产业势必面临芯片企业短期内全面停产的严重不利局面。在这种情况下,尽快实现高档光刻胶材料的全面国产化和产业化,便具有十分重要的战略意义。

2017年,南大光电承担了国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术的开发项目”。一年后,南大光电继续承担了国家02专项“ArF光刻胶开发和产业化项目”,该项目是“193nm光刻胶及配套材料关键技术开发项目”的延续,主要聚焦于ArF光刻胶的产业化。ArF光刻胶,是专为193nm波长光刻工艺设计的半导体光刻胶,是14nm至90nm先进制程芯片制造的核心材料。

为了ArF光刻胶的研发与产业化,南大光电在2018年成立了“宁波南大光电材料有限公司”(简称宁波南大”),并逐步搭建了专业研发团队,推进光刻胶配方研发、工艺优化及生产线建设。

2019年,宁波南大建成了中国首条ArF光刻胶生产线,该生产线位于宁波经济技术开发区,整合了配方调制、提纯、精密过滤、封装等全流程工艺模块,具备稳定生产ArF光刻胶的能力。之后,该生产线产出的ArF光刻胶样品陆续送样至中芯国际、华虹等国内主流晶圆厂进行验证,进入了实际应用验证阶段。

2020年,南大光电购置了193nm浸没式光刻机,成为全国首个购置该型号光刻机的电子材料民营企业。193nm浸没式光刻机,是生产14nm及以下先进制程集成电路的关键设备,而光刻胶的研发和生产需要与光刻机配合,才能完成性能验证与工艺适配。通过193nm浸没式光刻机,南大光电可以进行ArF光刻胶的配方优化、性能测试等,能够模拟集成电路生产线的光刻环节,为光刻胶产品符合芯片制造标准提供关键支持。

与此同时,南大光电在2020年建成了光刻胶第二条生产线,是在第一条生产线的基础上进行产能扩充与技术升级。第二条生产线延续了ArF光刻胶的生产方向,进一步优化了生产流程,提升了关键工序的自动化程度与精密控制水平。在拥有两条光刻胶生产线后,南大光电也基本实现了光刻胶的规模化、稳定化生产,不仅提高了光刻胶的产能储备,也为应对不同客户的定制化需求、加速产品在下游晶圆厂的验证与导入提供了保障,也满足了后续商业化供货的需求。

2021年,南大光电的02专项“ArF光刻胶开发和产业化项目”通过验收,南大光电也宣布突破了光刻胶关键技术,实现了ArF光刻胶的完全自研,可应用于55nm、14nm等IC的生产,并实现了三款ArF光刻胶产品的销售,打破了日本公司多年来在ArF光刻胶领域的垄断。

截至目前,南大光电已经形成了ArF光刻胶的研发与生产管理团队,建成了质量控制平台,具备研制功能单体、功能树脂、光敏剂等光刻胶材料的能力,能够实现从光刻胶原材料到光刻胶产品及配套材料的自主化,拥有年产5吨干式ArF光刻胶,以及年产20吨浸没式ArF光刻胶的生产线。此外,南大光电在ArF光刻胶领域还拥有91项专利,包括了81项国内发明专利、4项国际发明专利与6项实用新型专利。

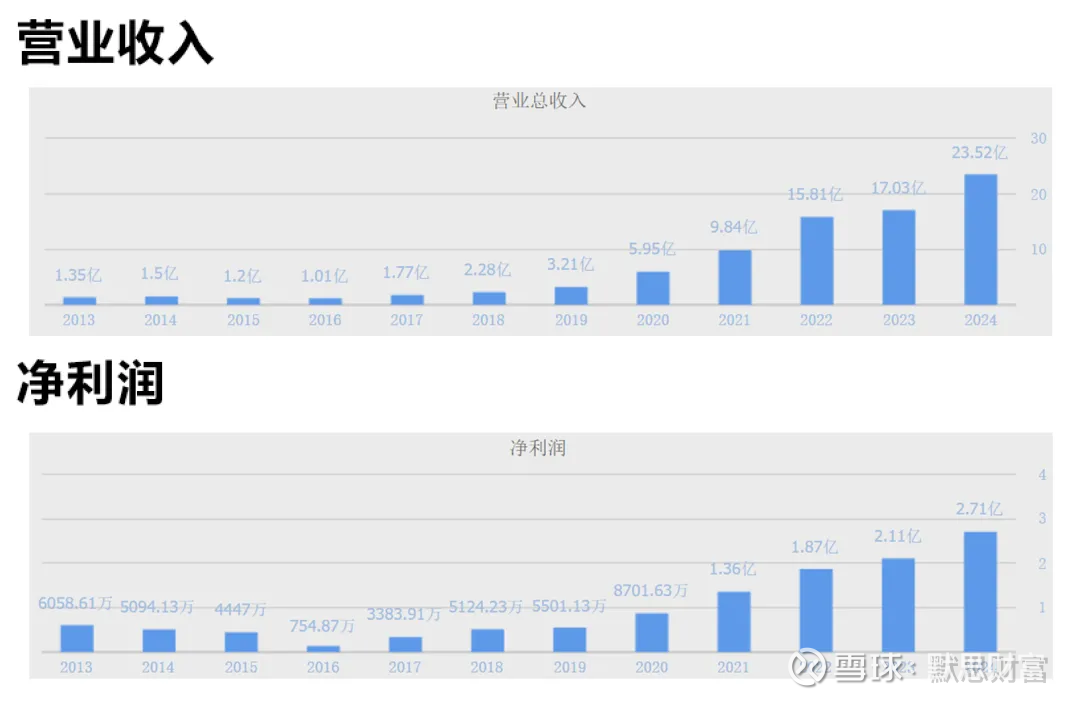

四、业绩情况

2000年,南大光电在成立之后,由于当时LED市场需求尚未形成规模,公司的产品市场认可度较低,销量较少。同时,南大光电作为电子材料的新兴企业,前期研发投入巨大,生产规模较小,单位产品成本高,加上市场竞争激烈,价格受到压制,导致长时间处于亏损状态。

2000年至2006年,南大光电营收从630万元增长至4180万元,年均复合增长率为37.6%,营收保持稳定增长;然而,净利润却从亏损612.91万元增长至亏损3721.82万元,年均复合增长率为33.8%,亏损规模持续扩大。

2007年,随着LED市场快速发展,市场对MO源产品的需求大幅增加,南大光电的产能也逐渐稳定,产品逐渐得到客户认可,产品销量得以提升,市场份额有所扩大,规模效应开始显现,从而扭亏为盈,实现盈利。

之后,LED市场持续火爆,对MO源产品需求持续旺盛,南大光电的主要产品三甲基镓销量大幅增加,并且在2010年两次上调了三甲基镓的售价,使其均价从2010年初的1.22万元上涨至2011年的3.53万元,增幅高达189.34%,对公司毛利贡献从2009 年的26.99%增至2011年的67.43%,从而推动了营收和净利润的大幅增长。

2008年至2011年,南大光电营收从2948.73万元增长至3.23亿元,年均复合增长率为129.8%;净利润从993.54万元增长至1.78亿元,年均复合增长率为109.4%。

2012年,受欧债危机和国内经济增长速度下行的影响,LED行业发展不如预期,MO源需求放缓,导致MO源市场供过于求,产品价格大幅下降,三甲基镓的价格也从2011 年峰值的每千克3.5万元一路下滑至2012年约每千克1.2万左右,跌幅超过50%,导致南大光电的业绩出现了断崖式下滑。

之后,随着国外公司增加了MO源产量,对南大光电的市场份额持续造成冲击,而南大光电由于产品结构相对单一,在市场环境变化时,抗风险能力较弱,导致营收和净利润持续下滑。

2012年至2015年,南大光电营收从1.77亿元下降至1.2亿元,年均复合增长率为-12.3%;净利润从9019.28万元下降至4447万元,年均复合增长率为-18.7%。

从2015年起,随着政府大力推动半导体材料国产化,南大光电作为相关领域企业,累计获得了超10亿元专项补贴,享受到了税收优惠等政策,降低了成本,增强了研发能力。同时,随着全球半导体材料市场规模扩大,中国市场占比超过30%,且日本对华半导体材料出口限制进一步催化了国产替代需求,也为南大光电提供了广阔市场空间。

此外,随着南大光电自身业务的拓展与技术突破,承接了国家02专项多个项目,构建了先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三大业务板块,实现了产品结构的多元化,深度绑定了中芯国际、长江存储等战略客户,从而保障了产品的销售。

2016年至2024年,南大光电营收从1.01亿元增长至23.52亿元,年均复合增长率为45.4%;净利润从754.87万元增长至2.71亿元,年均复合增长率为52.7%。

长期以来,前驱体材料、电子特气、高端光刻胶等电子材料领域的核心技术,一直掌握在国外公司手中。由于国外公司的技术封锁,南大光电在前驱体材料板块、电子特气板块、光刻胶及配套材料板块,大部分都是依靠自主研发突破技术瓶颈。

尽管中国半导体材料已经发展多年,基本实现了在重点领域的布局,但主要都集中在了中低端领域,高端材料领域仍被国外公司主导,靶材、大硅片、高端光刻胶等产业化能力与海外差距大,进口依赖度仍然较高。在这种背景下,半导体材料国产化率的趋势,将有望带动中国半导体材料市场快速发展,也将为南大光电带来机遇。

近年来,随着人工智能的快速发展,带动了数据中心、智能终端的需求上升,使得智能手机、可穿戴设备等消费电子产品需求回暖。同时,新能源汽车的景气也促使汽车电子的需求增长,为电子材料市场提供了广阔的发展空间。

不过,由于先进电子材料的精度、纯度标准较高,对于产品性能指标的要求严格,南大光电在研发过程中,仍然会存在研发失败,或是研发成果不达预期的风险。此外,随着科学技术的不断发展,不排除在未来会出现现有产品的替代品,或是由于技术进步导致南大光电的生产工艺被替代,使得现有或正在研发的产品无法满足下游芯片客户的需求,从而对南大光电的经营造成巨大冲击。

面对这些风险,南大光电唯一能做的,便是通过不断的技术研发和创新,拓宽发展领域与产品线,提高产品性能,从而增强公司综合竞争力和抵御风险的能力,真正建设成为国际一流的电子材料公司。

参考文章:

《他抱着造原子弹的决心,用15年打破西方封锁,却被骂是“骗子”》

《芯片制造的核心工艺:一文看懂薄膜沉积》

图片来源:

南大光电官网、网络