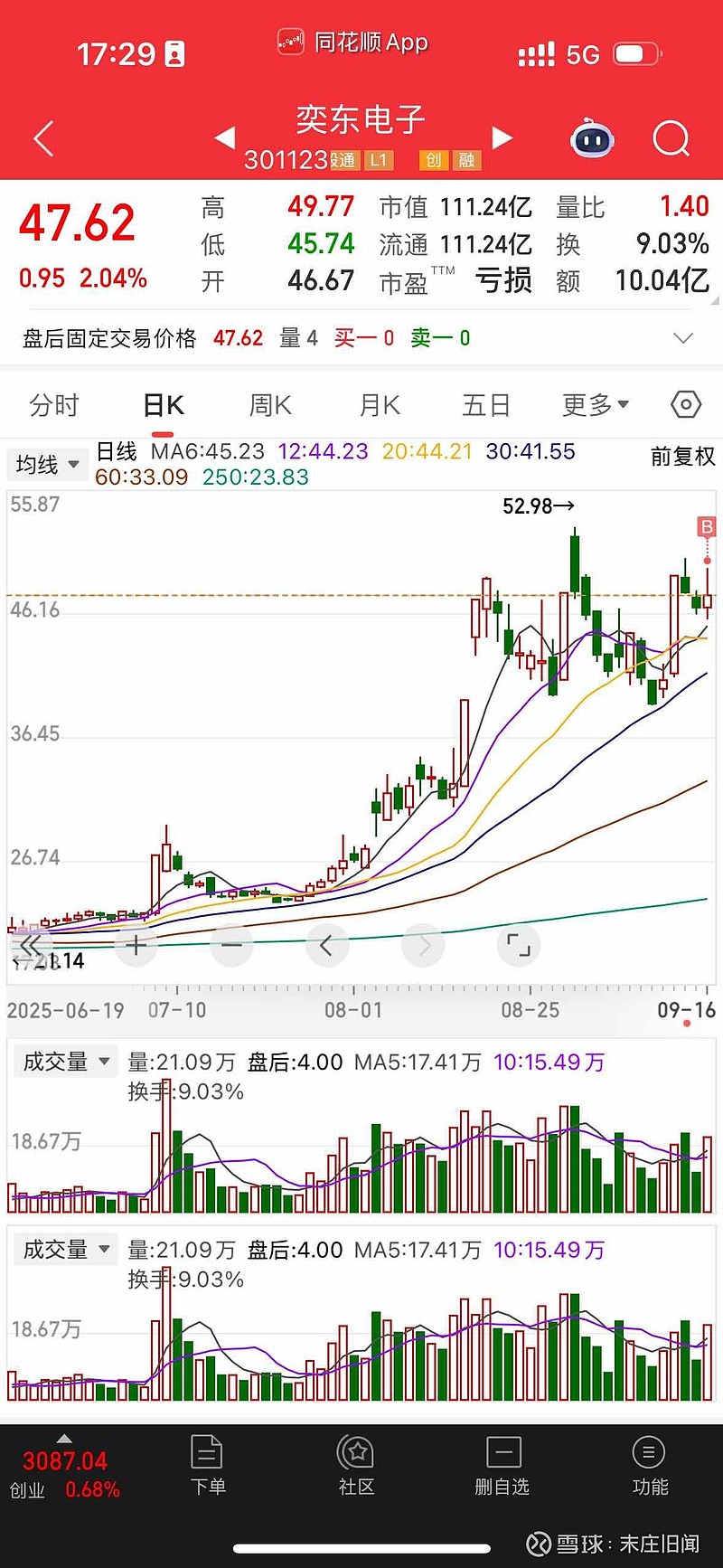

$奕东电子(SZ301123)$

《液冷时代之奕东观察录》

我醒来时,正躺在一条流光溢彩的金属街道上。悬浮列车无声滑过,全息投影在玻璃幕墙间流转,显示着"2030年全球算力峰会"的广告。摸了摸口袋,竟有一张电子名片:「隔壁老王——产业观察者」。

这倒符合我平日写作的身份,只是不知为何来到了五年后的世界。第一个遇见的是个满头银发的工程师,他正站在奕东电子大厦前的全息展台前,向参观者讲解液冷技术。

"五年前我们赌对了方向。"他指着展台中央的GB300服务器液冷模组,"当时没人相信不锈钢软管能成为AI服务器的血管,就像二十年前没人相信手机会需要散热模组。"

我想起2024年那段风云变幻的岁月。当时英伟达发布Blackwell架构,算力密度飙升导致传统风冷捉襟见肘,整个行业都在寻找下一代散热方案。奕东电子毅然将新能源汽车液冷技术转向服务器领域,在东莞扩建产线时,业内都说这是场豪赌。

"但是你们成功了。"我看着展台上不断跳动的热效率数据——比传统散热提升60%,能耗降低40%。

老人微笑:"因为明白利润的本质。不是剥削,不是垄断,而是承担不确定性带来的回报。"他带我到控制中心,指着全息地图上闪烁的全球供应链网络,"当时有三条技术路线可选:碳纳米管、微通道和改良不锈钢。我们选择了最不被看好的第三条。"

在深圳湾的全球AI博览会上,我见到了更震撼的景象。人形机器人在展厅穿梭,智能汽车自动寻找充电桩,无人机群像候鸟般在楼宇间编队飞行。所有这一切,都依靠背后庞大的算力基础设施支撑。

"你看这些冷凝管。"奕东的年轻工程师小陈指着机器人关节处的银色管路,"就像人体的毛细血管,将热量从核心芯片带到外部散热器。五年前这还只是图纸上的概念。"

我们漫步在布满全息投影的展厅,他讲述着如何突破不锈钢软管柔性成型的工艺瓶颈:"每月试错三百次配方,烧掉千万研发经费时,董事会差点叫停这个项目。但王总说,真正的利润永远来自认知差——你看得见别人看不见的未来。"

这话让我明白,所谓不确定性,正是人类认知边界的映射。当奕东选择液冷路径时,大多数竞争者还在优化风冷叶片角度。就像当年福特生产T型车时,马车商还在研究更轻便的轱辘。

在技术沙龙里,我听到更深刻的讨论。一位首席科学家展示着"热管理革命"的演进图:"从风冷到液冷不是线性进步,而是范式转换。就像蒸汽机到内燃机,需要重新定义整个系统架构。"

奕东的智慧在于提前布局了协同生态。他们不仅做管路,还开发智能控温算法,与固态电池厂商共建热管理标准,甚至投资了人形机器人的关节电机企业。这种跨界整合能力,让他们的液冷方案成为行业事实标准。

傍晚时分,我站在奕东电子研发中心的露台上俯瞰东莞。夕阳下,新建的智能工厂如同银色的神经网络,不断吞吐着原材料与成品。年轻工程师们正在楼下测试最新一代浸没式冷却系统,淡蓝色的冷却液在透明容器里翻涌。

"五年前这里还是五金厂聚集区。"不知何时来到身边的王总递给我一杯咖啡,"我们赌上的不只是资金,更是整个产业升级的机遇。"

他指着远处正在建设的太空散热实验室:"下一步要攻克的是太空服务器的热管理难题。马斯克的火星城计划需要在地外部署算力中心,那里没有空气对流,只能依靠液冷循环。"

望着天边初现的星辰,我忽然理解了这个时代的创新逻辑。真正的企业家不是冒险家,而是认知先锋。他们用前瞻性视野穿透迷雾,在不确定性中开辟确定性的航道。就像奕电子选择液冷路径时,看到的不是技术难题,而是算力爆发的必然趋势。

离开展厅前,我在留言簿上写下观感:"利润者,非掠取之余利,乃认知之差价。创新者,非冒险之赌徒,乃洞见之先知。"转身离去时,电子屏上正显示奕东股价突破300元的消息——较五年前上涨了十倍。

回望这座科技之城,忽然明白这个时代最珍贵的不是技术本身,而是敢于在迷雾中前行的勇气。就像百年前那些踏上茫茫海路的先人,他们不知道彼岸在何方,但相信方向就在星辰指引的前方。

《临江仙·科技兴邦》

钢骨银管织就,算潮奔涌如龙。热浪化入碧波中。智芯通四海,云网贯长空。

莫道荆棘满途,且看鸿鹄凌风。认知穿透迷雾重。星河虽浩渺,灯火已通明。