东方财富实控人家族年内再套现58亿,三年累计减持超百亿

【文/羽扇观金工作室】

9月30日晚间,东方财富(300059.SZ)一纸公告再次引发市场关注。实控人其实的妻子陆丽丽、父亲沈友根拟通过询价转让方式转让2.38亿股,占公司总股本1.50%,按当日收盘价计算市值高达64.5亿元。

10月9日,转让价格最终敲定为24.40元/股,套现总额达58亿元。这已是该家族年内第二次大规模减持,仅沈友根一人在三个月内两次出手,累计套现超过41亿元,并彻底清仓所持全部股份。

从表面看,这是一场普通的股权转让,理由是“个人资金需求”。但将视线拉长,从2020年至今的减持轨迹中可以发现,沈友根已累计套现超过60亿元。

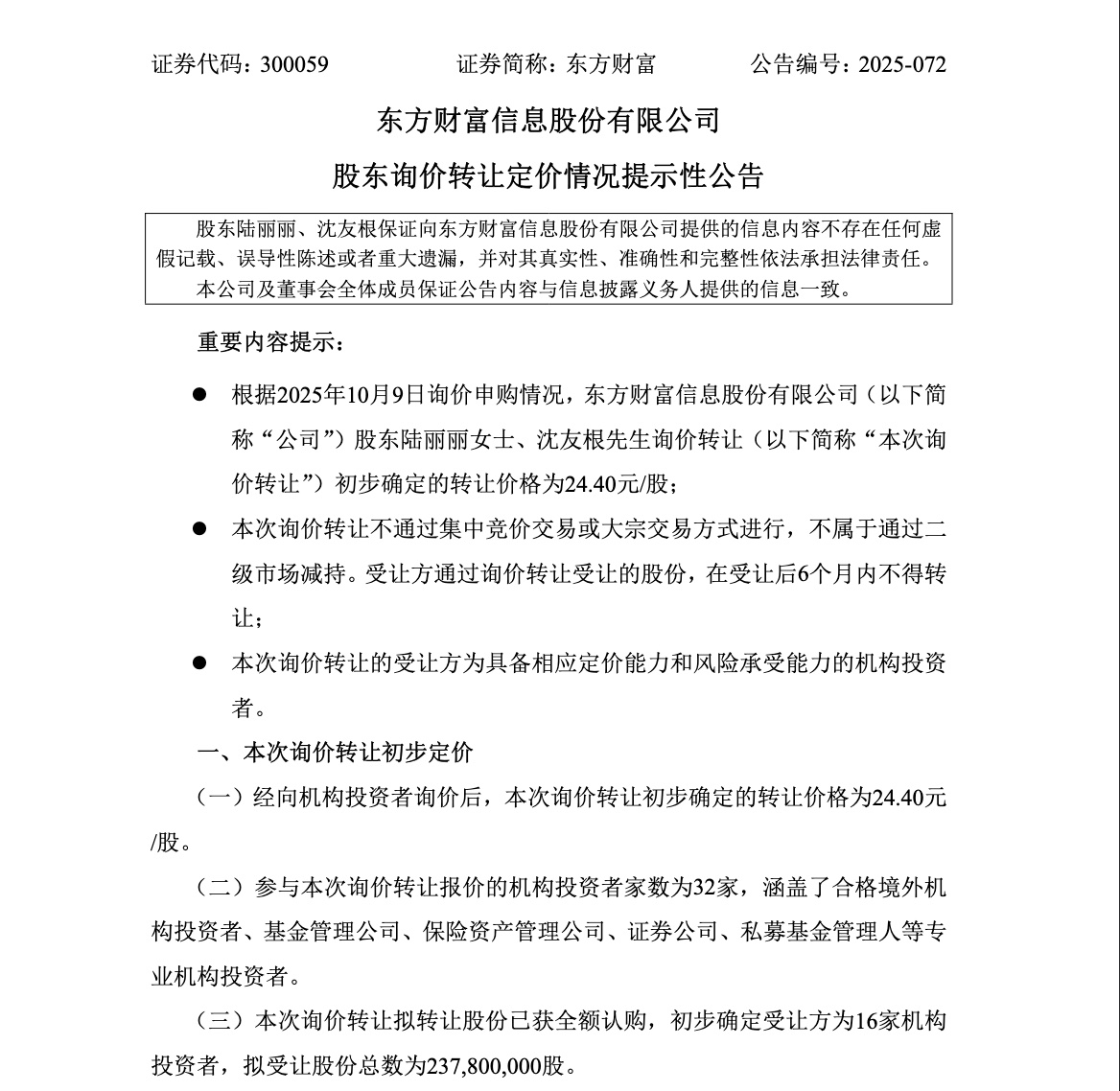

截图来自东方财富公告

截图来自东方财富公告

百亿减持轨迹:家族资本运作的精准踩点

2025年上半年,公司营收68.56亿元,同比增长38.65%;归母净利润55.67亿元,同比增长37.27%。如此亮眼的业绩,却未能阻止实控人家族的持续减持,这一反差耐人寻味。

回溯沈友根的减持历程,可以清晰看到一条“精准”的套现轨迹。2020年9月至2021年2月,沈友根首次大规模减持1.07亿股,均价26.95元/股,套现28.83亿元。彼时正值A股牛市,东方财富股价处于历史高位区间。2025年7月,沈友根再次出手,以21.66元/股的价格转让1.59亿股,套现34.4亿元。三个月后的这次转让,价格虽略有回升至24.40元/股,但相比2021年的减持价格仍有一定折让。

值得注意的是,今年7月的那次转让吸引了包括阿布达比投资局、摩根士丹利、摩根大通、瑞银在内的27家境内外机构参与,最终由17家机构接盘,其中易方达基金一家就承接了45%的份额。此次10月的转让同样获得全额认购,16家机构投资者接盘,显示出市场对东方财富长期价值的认可。

但问题在于,如果公司基本面如此优秀,为何实控人家族要持续减持?如果说2021年的减持是对牛市高估值的理性应对,那么2025年两次减持又该如何解读?

高增长背后存隐忧,现金流腰斩与业务天花板

东方财富的商业模式堪称互联网时代的经典案例。通过免费财经资讯和社区平台吸引海量用户,再通过东方财富证券导流实现流量变现,最终形成"流量-交易-财富管理"的完整闭环。这一模式在过去十年间为公司创造了惊人的财富增长。

2025年上半年的财报数据令人艳羡。今年上半年,68.56亿元营收中,净利润高达55.67亿元,净利率超过81%。即便扣除非经常性损益,扣非净利润也达到52.52亿元,净利率接近77%。

作为对比,传统券商的净利率普遍在20%-30%之间,东方财富的盈利能力可见一斑。更值得注意的是,公司上半年获得政府补助高达3.23亿元,这在一定程度上增厚了利润,但也引发了对其业务可持续性的思考。

然而,这种暴利背后存在结构性隐忧。首先,东方财富的高盈利能力高度依赖市场交易活跃度。2025年上半年业绩大幅增长,很大程度上受益于A股市场交易量的回升。一旦市场进入调整期,交易量萎缩,公司业绩将面临显著压力。2022-2023年的熊市周期中,东方财富业绩增速明显放缓,正是这一逻辑的印证。

其次,互联网券商的低佣金竞争已进入白热化阶段。东方财富证券以“万2.5”左右的佣金率吸引客户,远低于传统券商,但这一策略也被华泰证券、中信证券等头部券商迅速跟进。当价格战成为行业常态,东方财富的先发优势正在逐渐弱化。与此同时,监管层对于券商佣金战的态度日趋审慎,未来可能出台的政策调整将对行业格局产生深远影响。

值得关注的是,沈友根在两次减持后彻底清仓所持股份,这一决绝态度颇为罕见。通常情况下,即便是财务性投资者也会保留部分股份以分享公司成长,更何况是实控人父亲这一特殊身份。完全退出可能意味着两种情况:要么是出于遗产规划、代际传承等家族财富管理需要,要么是对公司未来发展前景持更为谨慎的态度。考虑到陆丽丽此次也转让了所持股份的56.42%,家族整体减持力度不可谓不大。

从宏观层面看,中国资本市场正在经历结构性变革。注册制全面推行、退市常态化、投资者结构机构化,这些变化对券商业务模式提出了新要求。过去依靠交易量驱动的经纪业务模式面临天花板,投行、资管、衍生品等业务的重要性日益凸显。东方财富虽然在互联网流量方面具有优势,但在投行承销、资产管理等专业能力上与头部券商仍有差距。如何弥补短板、构建全业务链竞争力,是公司必须回答的命题。